プロフィール

hiratch

鹿児島県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

- SEABASS -スズキ-

- BLACKFIN SEABASS -ヒラスズキ-

- LATES JAPONICUS -アカメ-

- BLACK(YELLOW) SEABREAM -クロダイ・キビレ-

- GT -ジャイアントトレバリー- etc.

- FLAT FISH -フラットフィッシュ-

- LIGHT GAME -ライトゲーム-

- EGING -エギング-

- フカセ釣り

- ハク・イナッコ・ボラ

- コノシロ

- カタボシイワシ

- 稚鮎・アユ

- サヨリ

- バチ・その他虫

- ZENAQ -ゼナック-

- PLAISIR ANSWER PA89 -Technical Surfer-

- Fishman -フィッシュマン-

- Beams RIPLOUT 7.8ML

- TULALA -ツララ-

- Staccato78MHSS-HX

- GOLDEN MEAN -ゴールデンミーン-

- DAIKO -ダイコー-

- KANJI international -カンジインターナショナル-

- SHIMANO -シマノ-

- 21CALCUTTA CONQUEST 101HG

- 18 STELLA 3000MHG

- 18 STELLA 4000

- 15 CURADO 200HG

- DAIWA -ダイワ-

- ZILLION SVTW 1016SV-SH

- 18 CALDIA LT4000-CXH

- 14 CALDIA 3012H

- FULLHANDS -フルハンズ-

- Mellow Noise89 -メロウノイズ-

- SUNLINE -サンライン-

- VARIVAS -バリバス-

- YAMATOYO -ヤマトヨ-

- APIA -アピア-

- Blue Blue -ブルーブルー-

- HALCYON SYSTEM -ハルシオンシステム-

- ima -アムズデザイン-

- i Jet Link -アイジェットリンク-

- Megabass -メガバス-

- RAPALA -ラパラ-

- Pazdesign -パズデザイン-

- SUBROC -サブロック-

- POZIDRIVE garage -ポジドライブガレージ-

- PUEBLO -プエブロ-

- HEDGEHOG STUDIO -ヘッジホッグスタジオ-

- STUDIO OCEAN MARK -スタジオオーシャンマーク-

- SMITH -スミス-

- Handmade Lure -ハンドメイドルアー-

- 1989Lures -いちきゅうはちきゅうるあーず-

- Cork -コルク-

- Cork "SLUMBER" -コルクスランバー-

- Snowmelo -スノウメロ-

- 10Parabellum -イチマル パラベラム-

- P.P.B -ポスポスボーン-

- 13Monsterleg -イチサン モンスターレッグ-

- TACKLE & TOOL -タックル・ツール-

- アクティバン【MT4WD】

- ROCK SHORE -磯-

- HARBOR -港湾-

- TIDAL FLATS -干潟-

- SURF -砂浜-

- RIVER -河川-

- 上流域

- 中流域

- 下流域

- 河口域

- DAY -デイゲーム-

- NIGHT -ナイトゲーム-

- 離島出張釣行旅

- 2018年 キャリアハイ6 ブログキャンペーン

- シンキングポッパーができるまで

- 熊本シーバスパーティ

- アングラーズパーティ in 薩摩川内

- 1095日のスズキ

- ブログを育てる

- バイクツーリング記録

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:72

- 昨日のアクセス:274

- 総アクセス数:1185213

QRコード

▼ カタボシイワシパターンのスズキ釣りファーストチャレンジで見えたもの その2 〜使用ルアーとその狙い〜

- ジャンル:ニュース

- (HARBOR -港湾-, BLACKFIN SEABASS -ヒラスズキ-, POZIDRIVE garage -ポジドライブガレージ-, カタボシイワシ, SEABASS -スズキ-, Megabass -メガバス-, NIGHT -ナイトゲーム-)

前回の カタボシイワシパターンのスズキ釣りファーストチャレンジで見えたもの その1 〜カタボシイワシという魚〜 から少し時間が空いてしまいましたが、カタボシイワシパターンのスズキ釣りで実際に私が使用し結果を出せたルアーと、そのルアーを選択した狙いについて書きたいと思います。

書きたいことも多く長くなりそうなので結論から述べますと、最初の1匹に辿り着くということを優先するならば、"表層レンジを引けるプラグの一択"です。

とはいえ実際はその一言で語れるほど簡単ではなかったので(笑)、その結論に至るまでの経緯を記しておこうと思います。

■ 釣れたシーズン初期と終盤、釣れないシーズン中期を経て得たもの

冒頭の写真はカタボシイワシパターンとしては自身2匹目となる、シーズン初期の12月初旬にキャッチしたヒラスズキです。

カタボシイワシが回っているかなぁ?と調査に訪れた初日で1匹目のヒラスズキをキャッチした後日、写真のヒラスズキもキャッチ出来たことから「カタボシイワシパターン=ちゃんと釣れる」というイメージが出来上がりました。

ただそれは、時期尚早の完全なる思い違いだったわけですが(笑)

来る日もくる日もフィールドに通い様々なルアーを投げ倒すのですが、カタボシイワシも大量に群れを成しスズキと思わしきボイルも頻繁に起こる中食らった、パーフェクトノーバイト。

12月初旬の釣果を最後に2月初旬頃までちょこちょこ通うも無釣果は続き、大まかに聞いていたカタボシイワシパターンのシーズンである3月を待たずして、心折れるように諦めてしまいました。

これが私にとっての、釣れないシーズン中期となります。

迎えたシーズン終盤は、稚鮎やバチといったベイトパターンの釣りへ移行してしまい、港湾カタボシイワシパターンには横目をチラリとやることもなく過ぎていってしまったのですが…その釣りもやや不調になったところで何気なく立ち寄った港湾エリアで、終わったと思っていたカタボシイワシパターンがまだ続いている光景を目の当たりにしてから、私自身が見た"本当のシーズン終盤"が始まったのです。

シーズン終盤の釣果は明らかに好調で、「カタボシイワシパターン=全然釣れない」というシーズン中期で根強く培われたイメージは、一瞬にして覆されました。

ただそれも、釣れないシーズン中期をしっかり経験したからこそだと今なら思えます。言うなれば思考回路の組み直し、メンタル的な受け止め方の再構築。

なぜ釣れないのか?どうアジャストさせようか?といった考えから、"明確なひとつのことをやり通す"という考え方に切り替えてみたら、すんなり結果が付いてきました。

あれだけカタボシイワシが居て捕食も頻繁にありながらヒットに持ち込めなかった中期は、今思えばアプローチ方法に対する自身の考え方ひとつで、結果は変わっていたような気がします。

では、釣れない中期を経て得た"明確なひとつのこと"とは?

やり込んだ人や港湾がメインの人にとっては至極当たり前のことと思いますが、普段は河川におけるスズキ釣りをメインにする私なりの目線で得たことを、次に記したいと思います。

■ 港湾フィールドの捕食スポット 〜縦と横の行き止まり〜

河川なら上流から下流に向けて流れがあってカーブがあって、岩や倒木や橋脚といったストラクチャーがあって…と、いわゆる"目に見えてわかる変化"を打っていくことが出来ますよね。

一方港湾エリアは、水深が何メートルもあって基本自分が立っている岸壁から180度向こうは海が広がって…という目に見えた変化がないオープンエリア。

この文章を読んだだけで、「ん?いやいや、そんなことはないよ」と、私の港湾フィールドの捉え方に不足があることに気付かれる人は沢山いると思います。

"目に見えた変化がない"

上記の言葉が示す通り、私はシーズン中期まで港湾フィールドなりの確固たる変化に気付けないで釣りをしていたのです。

もちろん潮目や流れの向きくらいは、それまでも意識しています。では、それらがもたらすことは?という点と、その効果がより大きく影響するところは?という一歩踏み込んだ点がとても重要だと気付いて実践したのが、シーズン終盤です。

例え変化に気付けても、それを魚からのバイトに結びつけることが出来なければ道中半ば、捕食スポットの特定には至っていません。

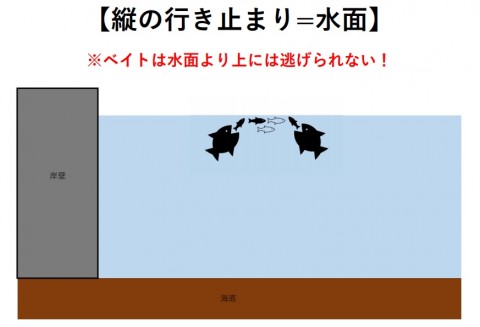

そこで私なりの考察として捕食スポットをなすひとつ目の要素は、"縦の行き止まり"です。

スズキのみならず多くのフィッシュイーターは、それ以上逃げ場のない水面にベイトを追い込んで捕食すると、よく言われていますよね。

水中を横から見たとして、水面が上で海底が下と捉えると、水中にいる魚にとって水面は"縦の行き止まり"。

つまり極々シンプルに考えて、表層レンジを引けるルアーを選べばいいということです。

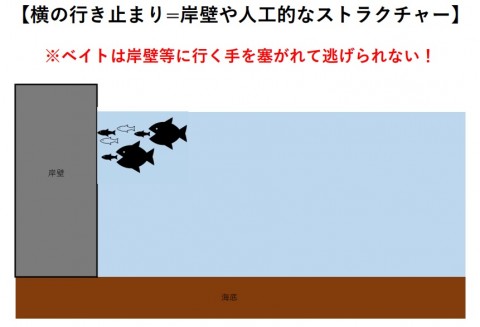

続いてもうひとつの要素と思うのが、"横の行き止まり"です。

つまり、自分が立っている岸壁や港湾の角、また少しイレギュラーかもしれませんが船溜りやその他人工物のストラクチャーなども、シンプルに横の行き止まりと捉えます。

上記2点の要素を掛け合わせると、ベイトがいるからといってただ漠然とオープンエリアの港湾に立つのではなく、物理的な構成物(岸壁や港湾のそもそもの地形)を優先した、立つべきスポットみたいなものが見えてくると思います。

ベイトが騒いでいて明確なボイルが頻発するエリアはとても魅力的ですし、リールを巻いてルアーを引いてくる間も、襲ってくるであろう衝撃を待ちながら期待感はどんどん膨らみます。

そういう中でバイトが出ないと「あれ?」となり、捕食しているであろうスズキや群れのレンジなどにアジャストさせようと必死になり、ルアーチェンジの頻度も多くなってきます。

でも事実として、シーズン初期から中期までの数ヶ月間にそれを実践していた私は、スズキからのバイトをひとつも得られませんでした。

縦の行き止まりは、絶対にあります。

横の行き止まりも、絶対にあります。

シーズン中は数えることなど出来ないほどに多くのカタボシイワシで港湾が埋め尽くされますが、その状況下においてたったひとつの小さなルアーにスズキがバイトする確率を上げるならば?

たとえベイトの気配は薄くとも、物理的に縦や横方向へ追い込めているというフィールド状況に立ち続けたシーズン終盤の方が、圧倒的に結果に恵まれました。

まずは横の行き止まりがある場所、そして縦の行き止まりを常に維持するためにルアーのレンジは表層一択。

その後で、潮目や流れの向き、ベイトの層による細かいレンジ設定だったりルアーサイズだったりアクション、またはカラーだったり…を見定めていけばいいのかなと思いました。

極々当たり前のことかもしれませんが、見渡す限りベイトが居て捕食も起きている状況だとついついどこでも食ってくると思いがちになり、捕食スポットに合わせるのではなくて捕食している魚に合わせるアプローチになってしまいます。

あくまで狙いは、そのフィールドの最も良い場所(スズキにとって効率的に捕食がおこなえるスポット)に絞ることが、はじめの1匹の近道なのではないかと考えます。

よくよく考えてみると場所が港湾フィールドに変わっただけで、やるべきことや着眼点は河川フィールドと大きな変わりはありませんよね。

そこに気付けてから、私のカタボシイワシパターンの釣りは大きく舵を切ったのです。

■ メガバス・カゲロウ124F

実際に釣果をもたらしてくれたルアーを使用感などを交えながら紹介しようと思いますが、ここで紹介するのはふたつのルアーのみです。

表層一択と言いましたが、シンキングミノーやトッププラグ、バイブレーションに渡り様々なタイプのルアーを使ってきました。その過程があったからこそ表層という狙いに絞ったのですが、そこも紹介していると長くなるので割愛します。

まずはひとつ目、私のスズキ釣りにおけるパイロットルアーという位置付けでもあるメガバスのカゲロウ124Fです。

シーズン終盤の1匹目となったマルスズキですが、実はこの1匹の前に一本掛けてバラしてしまいました。キャストしてから足元まできっちり引いてきてのヒットだったので、形的には岸壁に追い詰められたベイトのイメージです。

立ち位置を構えた岸壁の足元も横の行き止まりですが、ザッと見渡してオープンなエリアで少しでも狭まったり岸壁の角に当たる部分だったり船があったりすれば、そこも立派な横の行き止まり。

横の行き止まりを見つけたら、あとはカゲロウ124Fの巻き感を頼りに水中情報を感知しながら、丁寧にリトリーブしていきます。

縦の行き止まりについては先程から特に述べていませんが、表層20センチ以内を泳ぐカゲロウ124Fを使用している時点で縦の要素はクリアしています。つまり、余計なことは考えずにリトリーブすれば良いだけなのです。

そんな中飛び出してきたヒラスズキは、ぶりぶりのグッドコンディションでとても引きの強い個体でした。

上の2枚のスズキはそれぞれ、クリアホロベースのレッドホットカラーGP RED HEADとPM HOT SHADという所謂チャートホワイトカラーでのヒットになります。

私はルアーカラーを気にするタイプですが、カタボシイワシパターンにおいては先程から述べている通りフィールドの構成状況を第一に優先している為、「絶対このカラーじゃなきゃいけない」みたいなものはありません。

ただし同じルアーを投げ続けるので、私自身が飽きてきたと思ったタイミングや1匹釣ってその後数投して反応が得られないといった場合には、カラーチェンジして気持ち新たにキャストを再開することにしています。

横×縦の行き止まりが掛け合わされば確率も上がるし間違い無いのですが、横の行き止まりが無い場合でももちろん縦の行き止まりがなくなることはないので、いつだってチャンスはあります。

これは、沖でベイトがやたらと騒いでいる一帯で掛けたスズキ。足元の釣りでもフルキャストした先の沖の釣りでもやることは、カゲロウ124Fの巻き感を意識して表層をトレースする一択です。

"次に紹介するルアーのフォローで入れたカゲロウ124Fにヒットしたマルスズキ"

フォローで入れるルアーも、表層系→表層系というローテーション。あくまで狙いは徹底して縦の行き止まりです。

"次に紹介するルアーのフォローで入れたカゲロウ124Fにヒットしたマルスズキ"

フォローで入れるルアーも、表層系→表層系というローテーション。あくまで狙いは徹底して縦の行き止まりです。

横の行き止まりを日々探りながら釣りをしていると、もうひとつ見えてくるものがあります。

潮流、ベイトの溜まりやすさ、その他様々な要因…それらを掛け合わせると、法則というか規律みたいなものがあるように感じられます。

その最も美味しいと思ったピンで掛けた1匹は、自身3本目となるランカーサイズで、また特別な1本となりました。

■ ポジドライブガレージ・スパンクウォーカー133F

表層レンジを引けるルアーとしてふたつ目に選んだのがウェイク系のルアー、ポジドライブガレージ・スパンクウォーカー133Fです。

カタボシイワシが出す波紋や20センチを超えるサイズ感などからも、アピール力は充分と感じるスパンクウォーカー133F。

ヨタヨタと波紋を引きながら泳がせてくるだけでも楽しい中、足元よりやや先の至近距離にいたベイトの群れに合わせるようにリトリーブ。

ピックアップにそろそろ移るかなぁという横の行き止まりに近付いた時にひったくっていったヒラスズキは、自己ベストとなる叉長68センチのナイスワンでした。

スパンクウォーカーに食ってくるスズキの特徴として、ウェイク系でボディが水面から僅かに出ているルアーということもあり、バイトの瞬間はとにかく捕食音も水飛沫も大きく派手ということを感じました。

バイトの瞬間というのは、釣りにおける最大の醍醐味と言っても過言ではありません。1匹の満足度という点においても、とても充実したモノを得られるルアーだとも思いました。

またカゲロウでは1度もなかった、執拗に纏わり付く追い食いも見られました。

ピックアップまでもう少しというところ、ポシュっと比較的小さめな捕食音と共に手元に微かな衝撃が伝わり、直感的にスズキということはわかりましたがヒットには至りません。

そのまま巻いてくると続け様にまたバイトの衝撃が。それでも掛からずにとうとう足元までリトリーブしてきたスパンクウォーカー133Fの下には、夜光虫に光るフッコクラスの魚影の姿が。

ピックアップしてしまうのも惜しいのでとっさに8の字をやってみると…なんとまだ諦めずにバイトしてくる!結局魚も小さくヒットには至りませんでしたが、貴重な体験を得ることが出来ました。

"スパンクウォーカー133Fのラストを飾ったのは、暗闇の向こうで激しい捕食音と凄まじいバイトの衝撃を生んだ力強いマルスズキ"

横の行き止まりは人工的なストラクチャーも含まれると述べましたが、ラストを飾った一匹は停泊する作業船を行き止まりと仮定し、トレースコースを見定めた一本でした。

"スパンクウォーカー133Fのラストを飾ったのは、暗闇の向こうで激しい捕食音と凄まじいバイトの衝撃を生んだ力強いマルスズキ"

横の行き止まりは人工的なストラクチャーも含まれると述べましたが、ラストを飾った一匹は停泊する作業船を行き止まりと仮定し、トレースコースを見定めた一本でした。

■ 最後に

結果を出すことが出来たふたつのルアーとその狙いについて述べましたが、その人が"最も信頼しているルアー"ならば特に種類は問わないと思います。

もちろん私は表層レンジが引けるルアーであることを第一条件に考えますが、正直シンキングタイプのルアーが苦手という理由もあります。

事実、シンキングタイプのルアーを用いてカタボシイワシの群れの一枚下のレンジを刻み、魚を出している方々も多くいらっしゃいます。

カウントダウンで全層探ることが出来るので、ひとつのルアーでより多くのアプローチも出来る万能タイプとも言えます。

なので、私がただ単にシャロー河川のスズキ釣りをメインにしているので、信頼のおける慣れ親しんだルアーがちょうど表層系だっただけです。

カタボシイワシパターンの釣りでは、一回の釣行で4〜5時間程キャストを続けます。岸壁の20〜30メートル程の距離の中を行ったり来たりして、ただひたすらにスローリトリーブを繰り返します。

ランガン派の釣り人には全く受け入れられそうにない釣りですが、ワンキャストで確かめる水中情報は遥かに膨大で、時間もあっという間に過ぎ去ります。潮位差も大きい潮回りだと2メートルを超えるので実際にフィールドに立つと忙しさすら感じます。

そういった中で大切になってくるのは、やはりルアーを信頼出来ているか?ということです。もっと言えば、信頼出来るタックルで釣りを構築出来ているか?ということです。

少しでも「このルアーじゃないかな…」と迷い出すとルアーチェンジをおこない、レンジを入れてみたりサイズを変えてみたりカラーを変えてみたり…と気付けば時合いは終わります。

その迷いを捨てるためにも、捕食をする魚にピンポイントにアジャストさせるのではなく、縦と横の行き止まりという捕食スポットに対してアジャストさせることが重要ではないかな?というのが、このログの主旨となります。

カタボシイワシはご当地ベイトパターンに該当すると思いますが、基本的な考え方は地域やベイトの種類問わず共通する部分も少なからずあると思います。

港湾フィールドに対して初心の気持ちで書いたこのログが、そのアプローチを信じ抜く誰かの決心のお役に立てれば幸いです。

■Twitter -ツイッター-

■Facebook -フェイスブック-

■Instagram -インスタグラム-

■YouTube -ユーチューブ-

- 2020年8月9日

- コメント(2)

コメントを見る

hiratchさんのあわせて読みたい関連釣りログ

fimoニュース

登録ライター

- フィッシングショー大阪2026行…

- 22 時間前

- ねこヒゲさん

- ラッキークラフト:LV-0

- 3 日前

- ichi-goさん

- 『秘策!ステルス作戦』 2026/…

- 12 日前

- hikaruさん

- 新年初買

- 18 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 21 日前

- 濵田就也さん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント