プロフィール

BlueTrain

茨城県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:154

- 昨日のアクセス:218

- 総アクセス数:1401635

QRコード

▼ サーフ地形と又聞きの話。

- ジャンル:日記/一般

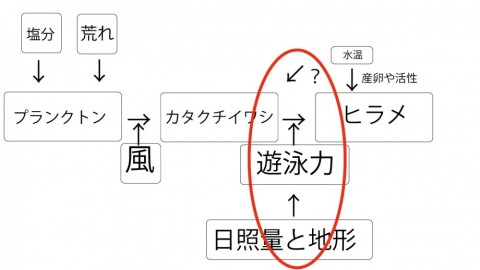

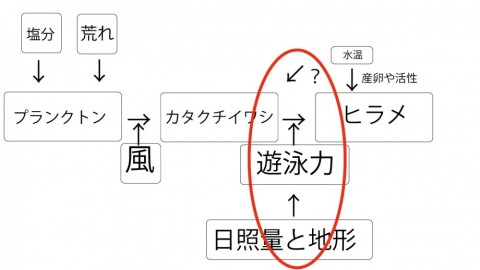

- (サーフヒラメ=イワシ理論)

地形の話をします。

前回までの話で、ヒラメのベイトはイワシだけでそれ以外にパターンは存在しないという話を「データを証拠にして」しました。

次に大事なのは地形。

自分の理論の見取り図だと、ヒラメの地形選びというのは、イワシの遊泳力と大きく関わってきます。

地形の話をするときでも、やはり一番大事なのはカタクチイワシです。

極端な事例を考えてみます。

何の地形もない、足首くらいしか無いような浅場に、もしカタクチイワシが溜まっていたらヒラメが釣れるのか?

これは自分の経験で動画にもしてありますが、カタクチさえいれば地形は何も考える必要がありません。

居れば釣れる、そういう魚がヒラメです。

サーフではヒラメは地形に付くような魚ではなく、回遊魚だと思った方がいいです。

これは厳密には、「荒れたサーフでは回遊魚、穏やかなサーフでは回遊性が薄まる」と言ったほうがより正確です。

難しい話をしていると読む気が失せると思いますので、いい地形の場所の話をします。

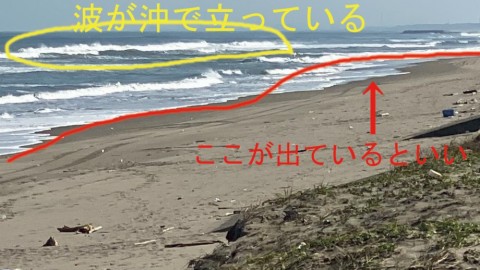

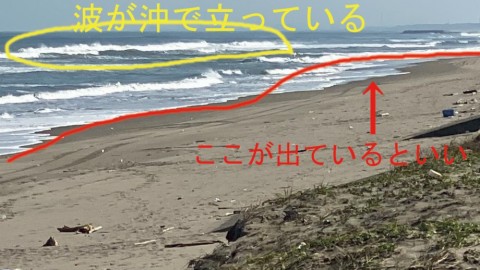

次の写真の中で一番いいポイントはどこでしょうか?

ある程度地形が読める人だと写真真ん中に離岸流があるのが分かると思います。

そこの離岸流がポイントか?というと自分はその離岸流の奥をポイントとします。

馬瀬を起点してその沖が浅くなっている場所の手前側。

写真を拡大するとこんな感じ。

赤い線は汀線と言って海岸線を表しています。

ポイントとして見るべきところは波。

イワシをブレイクラインの外から足元まで運ぶのは「波」なので波の強い場所の近くを選びます。

なぜこんな遠くの写真を使ってポイントの選び方の説明をしたのかというと、実際の釣り場に行くと、数百メートル先の一番いいポイントを横から見て一発で分からないとかなり無駄なランガンが増えるからです。

この写真の場合手前側の瀬は沖が浅すぎて波がイワシを運ぶほどではないです。

そういう場所がずっと続いてはいますが、汀線に「一か所出っ張った場所」があり、そういう場所を馬瀬と呼んでそこに入るのが一番いいです。

特に朝まずめは離岸流よりも馬瀬の方が釣れると思います。

自分の場合は陽が上がると、居残りのヒラメ狙いという意味で離岸流狙いも若干増えてきますが、サラシで運ばれた小魚狙い、というイメージの方がサーフの地形は理解しやすいです。

なぜ「離岸流がサーフヒラメで一番釣れる地形だ」と言われているかは分かりませんが、そこまで離岸流には固執しなくていいと思います。

自分の釣果の場合、離岸流の流心で釣れることは非常に稀で1割もありません。

離岸流はその周りも含めても自分の釣果の4割、残り6割のヒラメの釣果は離岸流と関係ない場所で出ています。

離岸流に固執してしまうと6割の釣果を捨てているようなものなので、「波が入ってくるヨブ(深い所)」「波があるサンドバーの掛け下がり」「瀬の中」などの地形のレパートリーを増やすことは非常に有用です。

あまりにも「サーフヒラメは離岸流」と言われすぎていて、他人の言う事ばかり信用していると実際の釣果と向き合えないで新しい発見が出来ません。

あまり長くなってもアレなので、とりあえず今回は、

・サーフの地形は横から見る事

・波が強い場所の近く(「近く」というのが大事)がいい

・世の中の殆どの人が言ってるからと言ってそれが正解とは限らないからある程度反骨精神を以て疑う事を憶えたほうがいい

の3つを憶えていただければ幸いです。

サーフヒラメの釣り方の99%はまた聞きのそのまた又聞きをまとめたようなものなので勉強しようにも最初から疑ってかかった方がいいです。

前回までの話で、ヒラメのベイトはイワシだけでそれ以外にパターンは存在しないという話を「データを証拠にして」しました。

次に大事なのは地形。

自分の理論の見取り図だと、ヒラメの地形選びというのは、イワシの遊泳力と大きく関わってきます。

地形の話をするときでも、やはり一番大事なのはカタクチイワシです。

極端な事例を考えてみます。

何の地形もない、足首くらいしか無いような浅場に、もしカタクチイワシが溜まっていたらヒラメが釣れるのか?

これは自分の経験で動画にもしてありますが、カタクチさえいれば地形は何も考える必要がありません。

居れば釣れる、そういう魚がヒラメです。

サーフではヒラメは地形に付くような魚ではなく、回遊魚だと思った方がいいです。

これは厳密には、「荒れたサーフでは回遊魚、穏やかなサーフでは回遊性が薄まる」と言ったほうがより正確です。

難しい話をしていると読む気が失せると思いますので、いい地形の場所の話をします。

次の写真の中で一番いいポイントはどこでしょうか?

ある程度地形が読める人だと写真真ん中に離岸流があるのが分かると思います。

そこの離岸流がポイントか?というと自分はその離岸流の奥をポイントとします。

馬瀬を起点してその沖が浅くなっている場所の手前側。

写真を拡大するとこんな感じ。

赤い線は汀線と言って海岸線を表しています。

ポイントとして見るべきところは波。

イワシをブレイクラインの外から足元まで運ぶのは「波」なので波の強い場所の近くを選びます。

なぜこんな遠くの写真を使ってポイントの選び方の説明をしたのかというと、実際の釣り場に行くと、数百メートル先の一番いいポイントを横から見て一発で分からないとかなり無駄なランガンが増えるからです。

この写真の場合手前側の瀬は沖が浅すぎて波がイワシを運ぶほどではないです。

そういう場所がずっと続いてはいますが、汀線に「一か所出っ張った場所」があり、そういう場所を馬瀬と呼んでそこに入るのが一番いいです。

特に朝まずめは離岸流よりも馬瀬の方が釣れると思います。

自分の場合は陽が上がると、居残りのヒラメ狙いという意味で離岸流狙いも若干増えてきますが、サラシで運ばれた小魚狙い、というイメージの方がサーフの地形は理解しやすいです。

なぜ「離岸流がサーフヒラメで一番釣れる地形だ」と言われているかは分かりませんが、そこまで離岸流には固執しなくていいと思います。

自分の釣果の場合、離岸流の流心で釣れることは非常に稀で1割もありません。

離岸流はその周りも含めても自分の釣果の4割、残り6割のヒラメの釣果は離岸流と関係ない場所で出ています。

離岸流に固執してしまうと6割の釣果を捨てているようなものなので、「波が入ってくるヨブ(深い所)」「波があるサンドバーの掛け下がり」「瀬の中」などの地形のレパートリーを増やすことは非常に有用です。

あまりにも「サーフヒラメは離岸流」と言われすぎていて、他人の言う事ばかり信用していると実際の釣果と向き合えないで新しい発見が出来ません。

あまり長くなってもアレなので、とりあえず今回は、

・サーフの地形は横から見る事

・波が強い場所の近く(「近く」というのが大事)がいい

・世の中の殆どの人が言ってるからと言ってそれが正解とは限らないからある程度反骨精神を以て疑う事を憶えたほうがいい

の3つを憶えていただければ幸いです。

サーフヒラメの釣り方の99%はまた聞きのそのまた又聞きをまとめたようなものなので勉強しようにも最初から疑ってかかった方がいいです。

- 2022年1月13日

- コメント(0)

コメントを見る

BlueTrainさんのあわせて読みたい関連釣りログ

fimoニュース

| 16:00 | チーム3箇条の一つ「居ないは甘え」 |

|---|

| 14:00 | これが匠…釣りをすることなく解禁 |

|---|

| 10:00 | この時期のシーバスは底べたなんて言いますが |

|---|

| 08:00 | あと1センチ…「4インチ使っとけ!」とお告げ? |

|---|

登録ライター

- ヨーヅリ:トビマル

- 2 時間前

- ichi-goさん

- 『ワーム補強』

- 1 日前

- hikaruさん

- おまえはそこに立ってるか

- 1 日前

- はしおさん

- 44th 早い話がイマジネーション

- 3 日前

- pleasureさん

- フィッシングショー大阪2026行…

- 14 日前

- ねこヒゲさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント