プロフィール

BlueTrain

茨城県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:320

- 昨日のアクセス:409

- 総アクセス数:1390985

QRコード

▼ サーフヒラメのシラスパターンによるレギュラーサイズ狙い。

- ジャンル:ニュース

自分はサーフのベイトは殆どカタクチシラスだと思っている。

理由は「あらゆるサーフの調査で一番多い魚だから」。

まずシラスは釣り人から確認することはできない。

釣り人の目で見えないという事は認識することがなかなか出来ないベイト。

セイゴが釣れたり、舌平目がフックを食ってきたりするとシラスが入ってるかな?と思う程度。

サーフは仔魚が多い。

これをいい事に、前向き思考でベイトっ気がなくてモチベーションが下がったらシラスパターンだと思えばいい。

投げる理由になる。

これはシラスが打ちあがった珍しいシーン。

今まで一回しか見たことがない。

シラスはとにかく数が多い。

どこにいるかもわからなく、そこら辺にいっぱいいる。

そしてそんなに泳げない。

シラスは潮流なんかに身を任せてぶらぶらと接岸してくる。

下げ潮だと黒潮が接岸しやすい土佐湾は下げ潮の時シラスが好漁となる。

主な生息場所は河口域の砂場と言われている。

河口域にいる理由は塩分の低い場所にいるプランクトンが小さいからシラスのエサになりやすいため。

ものすごく塩分が低くなって淡水に近づくとシラスは河口から姿を消す。

台風後なんかではシラスは河口にいなくなって、周辺に移動する。

シラスは濁りが大好きで、エサや塩分よりも選好性が高い、という研究もある。

シラスパターンの場合は濁りは好材料。(イシモチが釣れるのと同じ理由)

前日にシラスを狙う準備をするなら、「風」「海流」「塩分」を考える。

このうち特に重点を置くのが「海流」。

次に大事なのが「風」。

「塩分」は気にしなくてもいいレベルだが、雨が降りすぎると河口近辺はシラスがいなくなるので多少気にする。

シラスの場合はもっとも重要なのは海流ということで少し例を出しながら海流図を検討してみる。

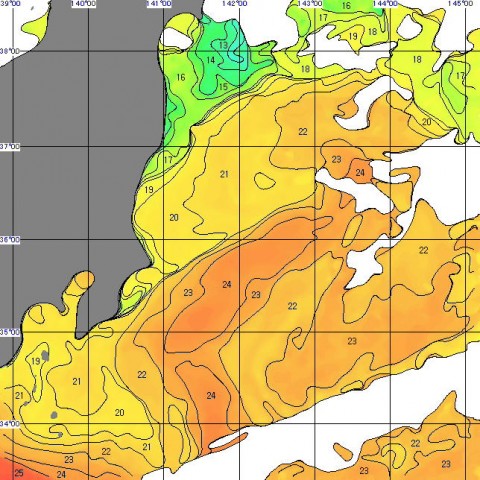

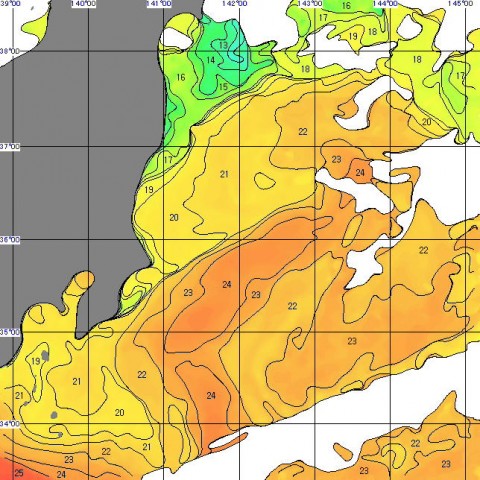

この海流図の場合シラスはどこにいるか?と考える。

実はどこにでもいる。

茨城だけじゃなく千葉、東京湾、相模湾 遠州~仙台までどこにでもいる。

自分はシラスを追いかけてそんなに遠征はしない。

自分はホームサーフが鉾田の汲上が一番近いが、この海流図の時なら大洗のちょっと南あたりで十分。

多分大洗近辺じゃなくても神栖でも出ると思う。

なんせどこにでもいるベイトだから。

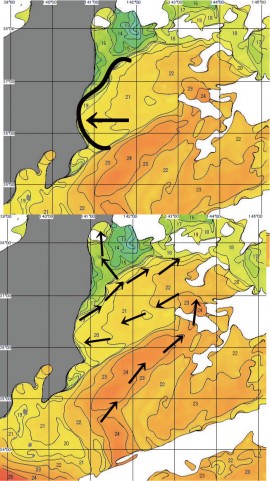

海流図をもう少し詳細に見てみる。

ホームの中で一番海流が当たっていそうな場所、温度の等高線図で「凸になっている場所が海流が当たる場所」になる。

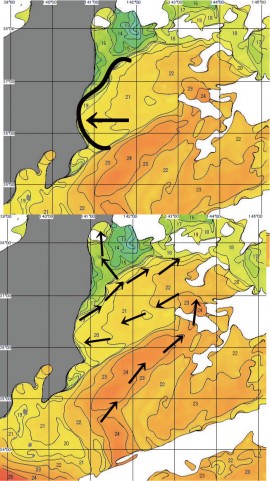

この図の上は簡単に海流を読む場合。

自分は馴れているので、下の海流図くらい詳細に読む。

説明しだすと長いので割愛。

風と海流の影響の違いについて。

前述の通り、シラスは潮流で接岸していたりするので海流の流れは大きい

海流は黒潮の速いところで2m/sもある。

一方、風の起こす流れは風の3%くらいなので15mの風でも45cm/sくらいらしい。

興味のある人はその海域の海流のスピードは専門のサイト、例えばjamstecなどに載っているので詳しく調べたらいいと思う。

風に関しては自分は未知の部分が多くてイマイチ分かっていない。

ただ、経験則として、北風だと鉾田は好調で、南風だと神栖が好調になりやすい。

それと南風だと鉾田だと全体的に北側が好調。

風の要素は今はまだ経験則に従っている。

ここまでの検討で次の日に入る場所は大洗のちょっと南に入ると決まった。

風は南東風2mくらい、沿岸の波高は0.8m、波の周期は5.8秒という感じで天候も申し分ないとする。

・次に行く時間は何時がいいだろうか?

それは暗いうちが絶対に良い。

理由は読み飛ばしてもらっても構わないので、説明に興味のない方は次を読むことをお勧めします。

以下長い理由。

シラスの重要な生態に、暗いうちに浮袋が膨らんで浮遊するという性質がある。

ベイトというのは基本的に夜は浮く。

摂餌の為だったりもするが、イワシは夜は食べる時は食べるが基本は日中。

という事は、夜は浮くという事は余計に流されやすくなっている、という事でもある。

これが明るくなってくると浮袋が小さくなって泳げるようになる。

この現象の最も分かりやすい例は、シラス漁船は早朝に沿岸で漁をやっているのはこういう理由。

「なんでか知らんけど暗いうちは岸に寄る」というのは浮袋のせい。

これが実はヒラメの朝まずめの原因になっている。

ヒラメの朝まずめに関しては、よく温度だ、なんだと言われているけど、実際はシラスだったりイワシだったりの接岸が日照量によって起きているというのが真実。

朝まずめに関してはそれ以上の理論は存在しないと断言できる。

日照量という事は、実際は夜にもこういう事が起きているはずなのでナイトサーフという事も実在するはずで釣果もあるらしい。

そして夜の方が足元で釣れ易いはずである。

なぜなら一番手前までイワシやシラスが押し寄せられているはずだから。

自分はまだナイトサーフの研究はあまりやっていないが、実際そのような感じで釣れるらしい。(しかもデカいらしい)

ただ投げていても暗くて分からないかもしれないので、自分はあんまり気が進まない。

理由終わり。

陽が明るくてもイワシみたいに果敢に岸まで泳いでくるわけじゃない、というのがポイント。

シラスは水温の温度選好性で沖から移動してこないだろう。

前日に実釣開始を予定するなら日の出一時間前ならやり易い。(イワシが動きだす時間)

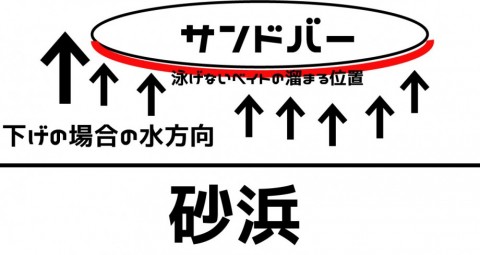

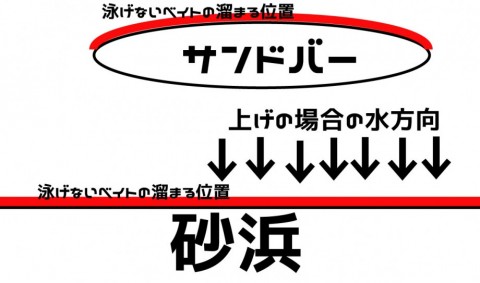

・狙う潮周りや地形はどこがいいか?

自分は朝が苦手。

朝まずめに起きるのが億劫で昼に行ったときは、朝まずめからまだ抜けきってないと思われる「下げ潮の下げ止まり前」から狙ったほうが良いのではないかと思う。

ここからは自分の釣りの妄想なんだけど、

シラスは泳げないのでちょっと深いタイドプールみたいなところには残っているのではないだろうか?

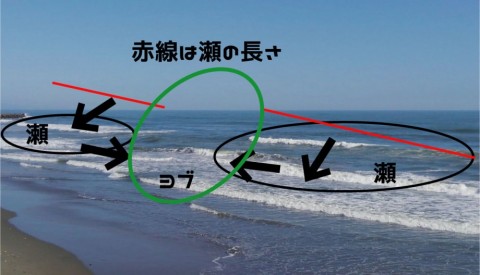

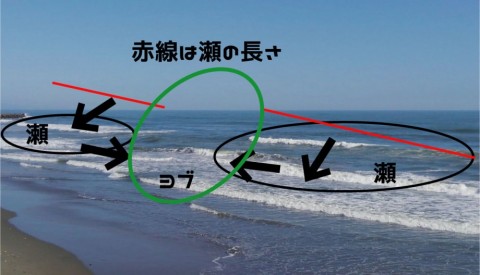

例えばヨコヨブなんかをシラスの遊泳力では超えては泳いで行けないのではないかと思う。

考え方の一例としては、

潮の下げに合わせてヨコヨブの内側に引き付けられているシラスを狙う。

反対に上げ潮の場合は狙いに少し工夫がいるような気がする。

上げ潮は、一度下げ潮で手前からは抜けているはずなのでシラスの総量は少なくなっているはずなのでやっぱりできれば下げ潮のほうが良い気がする。

これでヨコヨブの一個のシラスパターン。

他にも横列沿岸洲と呼ばれるような地形の場合はまたその場でパターンを自分で作るしかない。

こんな風にしてシラスが流されるのを考えながら、ヨブの中を狙ったりもいいかもしれない。

ただの妄想でしかない。

なんせ見えないんだから。

自分は先ほど、シラスはわざわざ追いかけるベイトじゃないと書いた。

多分ヒラメも同じことを思っている。

シラスの為に飛び上がって泳いで追いかけまわして食べるような事はしないのではないかと思う。

あんまり流れが速すぎると待ち構えて来た時に小さいシラスではヒラメの捕食エイムが定まらないのでどこかにたまっているようなシラスを食べたほうがヒラメとしてもやり易いだろう。

サーフでイワシの地形を狙う場合はイワシが、流される、と、溜まってる、を考えれば宜しい。

このうちシラスは、溜まっている、の方に重点を置く。

イワシの成体は、流される、を意識すると色々アイディアが浮かぶ。

そういうわけで、前日の計画として、大洗のちょっと南に入って下げ潮のキャストの届きそうなヨコヨブの内側を暗いうちから打ち続けたら、まぁソゲくらいなら出そうなかな、という感じ。

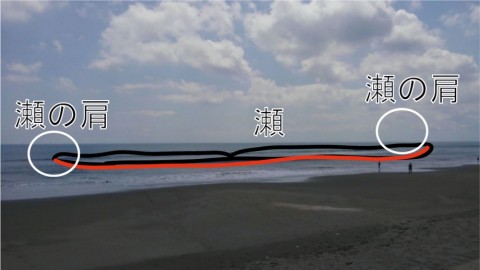

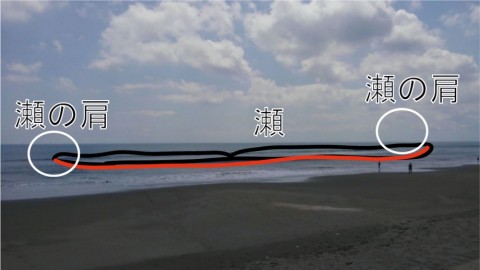

この地形だったら瀬の肩でも狙っておく。

シラスを狙った場合はソゲが多くなる。

シラスは量が多いので、ちょっとしたカケアガリや馬瀬なんかにも溜まってソゲが釣れ易くなる。

シラスとイワシが入ると、地形と状況を選んでサイズは狙って釣らないとソゲばっかりの釣果になる。

自分は去年はあんまりシラスパターンはやらなかったのでソゲの釣果が少なかった。

その代わり小座布団はやたら多かった。

イワシパターンとシラスパターンには、海流と地形に多少の違いがある。

イワシの場合には「流される」地形で地形の入り口の波がデカい。

シラスの場合には「溜まらされる」地形で波がデカくなくても入ってきてしまう。

それと海流もただ、暖流というだけだとシラスが多い。

潮目が有ったりするとイワシがデカい。

シラスパターンの攻略を最後にまとめると「何も居なくても前向きにシラスがいると思って妄想しながらあきらめずに投げられる、前向き妄想家の為のベイト」です。

理由は「あらゆるサーフの調査で一番多い魚だから」。

シラスパターンについて。

まずシラスは釣り人から確認することはできない。

釣り人の目で見えないという事は認識することがなかなか出来ないベイト。

セイゴが釣れたり、舌平目がフックを食ってきたりするとシラスが入ってるかな?と思う程度。

サーフは仔魚が多い。

これをいい事に、前向き思考でベイトっ気がなくてモチベーションが下がったらシラスパターンだと思えばいい。

投げる理由になる。

これはシラスが打ちあがった珍しいシーン。

今まで一回しか見たことがない。

・シラスの概要

シラスはとにかく数が多い。

どこにいるかもわからなく、そこら辺にいっぱいいる。

そしてそんなに泳げない。

シラスは潮流なんかに身を任せてぶらぶらと接岸してくる。

下げ潮だと黒潮が接岸しやすい土佐湾は下げ潮の時シラスが好漁となる。

主な生息場所は河口域の砂場と言われている。

河口域にいる理由は塩分の低い場所にいるプランクトンが小さいからシラスのエサになりやすいため。

ものすごく塩分が低くなって淡水に近づくとシラスは河口から姿を消す。

台風後なんかではシラスは河口にいなくなって、周辺に移動する。

シラスは濁りが大好きで、エサや塩分よりも選好性が高い、という研究もある。

シラスパターンの場合は濁りは好材料。(イシモチが釣れるのと同じ理由)

・釣り方

前日にシラスを狙う準備をするなら、「風」「海流」「塩分」を考える。

このうち特に重点を置くのが「海流」。

次に大事なのが「風」。

「塩分」は気にしなくてもいいレベルだが、雨が降りすぎると河口近辺はシラスがいなくなるので多少気にする。

・海流から次の日に入るポイントを検討する

シラスの場合はもっとも重要なのは海流ということで少し例を出しながら海流図を検討してみる。

この海流図の場合シラスはどこにいるか?と考える。

実はどこにでもいる。

茨城だけじゃなく千葉、東京湾、相模湾 遠州~仙台までどこにでもいる。

自分はシラスを追いかけてそんなに遠征はしない。

自分はホームサーフが鉾田の汲上が一番近いが、この海流図の時なら大洗のちょっと南あたりで十分。

多分大洗近辺じゃなくても神栖でも出ると思う。

なんせどこにでもいるベイトだから。

海流図をもう少し詳細に見てみる。

ホームの中で一番海流が当たっていそうな場所、温度の等高線図で「凸になっている場所が海流が当たる場所」になる。

この図の上は簡単に海流を読む場合。

自分は馴れているので、下の海流図くらい詳細に読む。

説明しだすと長いので割愛。

風と海流の影響の違いについて。

前述の通り、シラスは潮流で接岸していたりするので海流の流れは大きい

海流は黒潮の速いところで2m/sもある。

一方、風の起こす流れは風の3%くらいなので15mの風でも45cm/sくらいらしい。

興味のある人はその海域の海流のスピードは専門のサイト、例えばjamstecなどに載っているので詳しく調べたらいいと思う。

風に関しては自分は未知の部分が多くてイマイチ分かっていない。

ただ、経験則として、北風だと鉾田は好調で、南風だと神栖が好調になりやすい。

それと南風だと鉾田だと全体的に北側が好調。

風の要素は今はまだ経験則に従っている。

ここまでの検討で次の日に入る場所は大洗のちょっと南に入ると決まった。

風は南東風2mくらい、沿岸の波高は0.8m、波の周期は5.8秒という感じで天候も申し分ないとする。

・次に行く時間は何時がいいだろうか?

それは暗いうちが絶対に良い。

理由は読み飛ばしてもらっても構わないので、説明に興味のない方は次を読むことをお勧めします。

以下長い理由。

シラスの重要な生態に、暗いうちに浮袋が膨らんで浮遊するという性質がある。

ベイトというのは基本的に夜は浮く。

摂餌の為だったりもするが、イワシは夜は食べる時は食べるが基本は日中。

という事は、夜は浮くという事は余計に流されやすくなっている、という事でもある。

これが明るくなってくると浮袋が小さくなって泳げるようになる。

この現象の最も分かりやすい例は、シラス漁船は早朝に沿岸で漁をやっているのはこういう理由。

「なんでか知らんけど暗いうちは岸に寄る」というのは浮袋のせい。

これが実はヒラメの朝まずめの原因になっている。

ヒラメの朝まずめに関しては、よく温度だ、なんだと言われているけど、実際はシラスだったりイワシだったりの接岸が日照量によって起きているというのが真実。

朝まずめに関してはそれ以上の理論は存在しないと断言できる。

日照量という事は、実際は夜にもこういう事が起きているはずなのでナイトサーフという事も実在するはずで釣果もあるらしい。

そして夜の方が足元で釣れ易いはずである。

なぜなら一番手前までイワシやシラスが押し寄せられているはずだから。

自分はまだナイトサーフの研究はあまりやっていないが、実際そのような感じで釣れるらしい。(しかもデカいらしい)

ただ投げていても暗くて分からないかもしれないので、自分はあんまり気が進まない。

理由終わり。

陽が明るくてもイワシみたいに果敢に岸まで泳いでくるわけじゃない、というのがポイント。

シラスは水温の温度選好性で沖から移動してこないだろう。

前日に実釣開始を予定するなら日の出一時間前ならやり易い。(イワシが動きだす時間)

・狙う潮周りや地形はどこがいいか?

自分は朝が苦手。

朝まずめに起きるのが億劫で昼に行ったときは、朝まずめからまだ抜けきってないと思われる「下げ潮の下げ止まり前」から狙ったほうが良いのではないかと思う。

ここからは自分の釣りの妄想なんだけど、

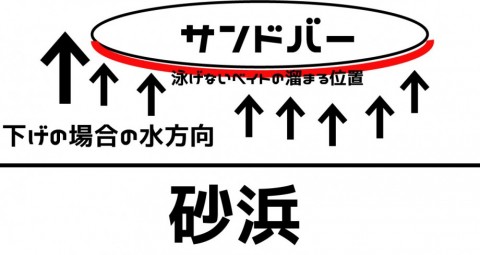

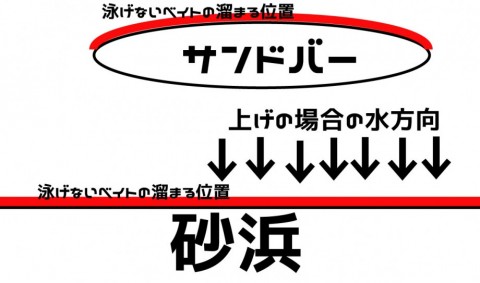

シラスは泳げないのでちょっと深いタイドプールみたいなところには残っているのではないだろうか?

例えばヨコヨブなんかをシラスの遊泳力では超えては泳いで行けないのではないかと思う。

考え方の一例としては、

潮の下げに合わせてヨコヨブの内側に引き付けられているシラスを狙う。

反対に上げ潮の場合は狙いに少し工夫がいるような気がする。

上げ潮は、一度下げ潮で手前からは抜けているはずなのでシラスの総量は少なくなっているはずなのでやっぱりできれば下げ潮のほうが良い気がする。

これでヨコヨブの一個のシラスパターン。

他にも横列沿岸洲と呼ばれるような地形の場合はまたその場でパターンを自分で作るしかない。

こんな風にしてシラスが流されるのを考えながら、ヨブの中を狙ったりもいいかもしれない。

ただの妄想でしかない。

なんせ見えないんだから。

自分は先ほど、シラスはわざわざ追いかけるベイトじゃないと書いた。

多分ヒラメも同じことを思っている。

シラスの為に飛び上がって泳いで追いかけまわして食べるような事はしないのではないかと思う。

あんまり流れが速すぎると待ち構えて来た時に小さいシラスではヒラメの捕食エイムが定まらないのでどこかにたまっているようなシラスを食べたほうがヒラメとしてもやり易いだろう。

サーフでイワシの地形を狙う場合はイワシが、流される、と、溜まってる、を考えれば宜しい。

このうちシラスは、溜まっている、の方に重点を置く。

イワシの成体は、流される、を意識すると色々アイディアが浮かぶ。

そういうわけで、前日の計画として、大洗のちょっと南に入って下げ潮のキャストの届きそうなヨコヨブの内側を暗いうちから打ち続けたら、まぁソゲくらいなら出そうなかな、という感じ。

この地形だったら瀬の肩でも狙っておく。

シラスを狙った場合はソゲが多くなる。

シラスは量が多いので、ちょっとしたカケアガリや馬瀬なんかにも溜まってソゲが釣れ易くなる。

シラスとイワシが入ると、地形と状況を選んでサイズは狙って釣らないとソゲばっかりの釣果になる。

自分は去年はあんまりシラスパターンはやらなかったのでソゲの釣果が少なかった。

その代わり小座布団はやたら多かった。

イワシパターンとシラスパターンには、海流と地形に多少の違いがある。

イワシの場合には「流される」地形で地形の入り口の波がデカい。

シラスの場合には「溜まらされる」地形で波がデカくなくても入ってきてしまう。

それと海流もただ、暖流というだけだとシラスが多い。

潮目が有ったりするとイワシがデカい。

シラスパターンの攻略を最後にまとめると「何も居なくても前向きにシラスがいると思って妄想しながらあきらめずに投げられる、前向き妄想家の為のベイト」です。

- 2020年5月22日

- コメント(1)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- こんなに遠かったかな

- 17 時間前

- はしおさん

- イズム:ビアマグ88F

- 2 日前

- ichi-goさん

- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…

- 7 日前

- hikaruさん

- リールにぴったりラインを巻く

- 9 日前

- papakidさん

- あなたが釣りをはじめた「きっ…

- 9 日前

- ねこヒゲさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 湘南秋鱸、大型捕獲!

- ハマケン

-

- 最近の釣果に感謝

- Kazuma

最新のコメント