プロフィール

BlueTrain

茨城県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:143

- 昨日のアクセス:253

- 総アクセス数:1398134

QRコード

▼ サーフヒラメの座布団の考え方。

- ジャンル:ニュース

座布団を狙おうと思ったら、自分はイワシを追いかけるべきだと思う。

サーフヒラメで座布団の話は大体怪しい話なので、船の実績を見てみる。

すると「イワシが入ると大きいヒラメが釣れる」と書いてある。

船のエサ釣りでイワシに付いているヒラメを「渡りヒラメ」と呼んだりする。

ヒラメのベイトというと「一般的には」イワシとイカナゴ、サバ、アジの浮魚と呼ばれる魚に加え、イカや甲殻類も入る。

サーフヒラメではコノシロの座布団パターンというものがあるらしいが。

ここで「渡りヒラメ」という言葉を考えてみると、どうやらデカいヒラメは回遊しているみたいなニュアンスの言葉。

面白いデータがあって、山陰地方では大型のヒラメほど西で捕獲されやすい。

これはヒラメが西に移動する回遊性があって、尚且つ大きいヒラメほど遊泳力が高いので西で捕獲されやすいらしい。

ヒラメは大きいほど移動回遊性が強い。

他のデータを見ても、再捕獲したヒラメの移動距離は大きいヒラメほど遠くに移動している傾向がある。

・船ではイワシが入ると大判ヒラメが出やすい

・デカいヒラメほど移動する

このことから座布団は「回遊しているイワシを狙っている」と仮定。

そうなると、回遊しているイワシを探すことになる。

イワシも遊泳力によって回遊距離の長いのと短いのがいる。

ヒラメのメインベイトのカタクチイワシはマイワシほど回遊しない。

だけど、大きくなってくるとマイワシみたいに回遊するようになる。

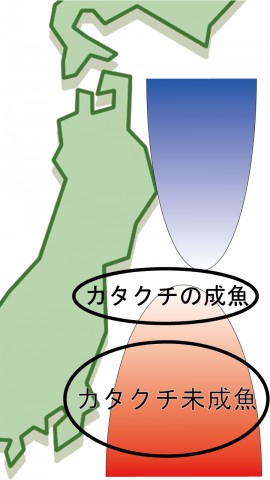

そこで回遊する、大きいカタクチ=カタクチの成魚、に座布団が付いていると考える。

ここで大雑把にカタクチの生態について説明する。

カタクチイワシという魚は暖水系のプランクトンを好む魚。

普段から暖水側に寄っている。

最近カタクチが多くなって東京湾で多く見るのも暖水の影響が強いから。

イワシの説明をしようとすると海流の話をしなければならないので、更に本題からズレる。

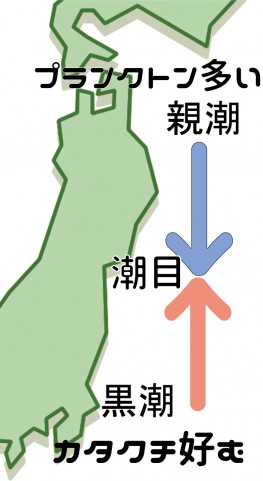

太平洋側では2つの海流を考える。

黒潮と親潮。

日本海側ではリマン海流と対馬海流。

これまた暖流と寒流の説明を出来るだけ簡単に済ますと、「寒流のほうがプランクトンが多い」

親潮はプランクトンで緑色をしているが、黒潮はプランクトンが居ないので黒く透明。

カタクチの話に戻ると、先ほども書いたけど、カタクチは暖水系のプランクトンが好きなので暖水にいる。

しかしカタクチは大きくなってくるとより多くのエサを求めて親潮に向け回遊をしだす。

そこでカタクチは親潮と黒潮の交わるところまで泳いで、親潮のプランクトンの恩恵を与るわけである

。

カタクチの子孫繁栄は餌の量と直結している。(漁獲圧などで大規模に変動しない)

寧ろ一番の敵は隣でエサを食って自分の分け前を減らしている同じカタクチと言って良い。

カタクチというのは餌を食べると産卵する魚。

産卵時期というのが決まっては居ない。

冬でもシラスが獲れることがある。

カタクチが通った後は大体シラスがいると思っていいのかもしれない。

シラスは泳げないので暖水側にいるはず。

このシラスを食べているヒラメは小さいという印象。

やっと本題に戻ると、「黒潮側から親潮を追いかけているイワシ」こそ「渡りヒラメ」のエサ。

すると、座布団を狙って釣ろうとしようとすると、「潮目」というものが影響してきそうである。

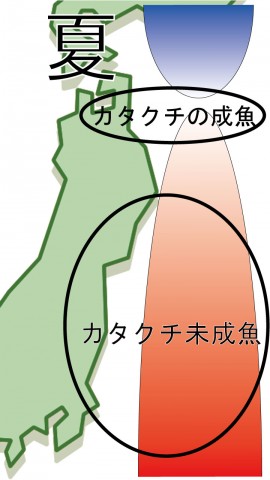

海流というのは夏と冬で影響が違う。

夏は黒潮が優勢。

カタクチは北海道の道東付近まで遠征する。

たしかにSNSで見ていると北海道では夏に座布団が釣れている。

(特に北海道はどういうわけか他の地域よりデカい。)

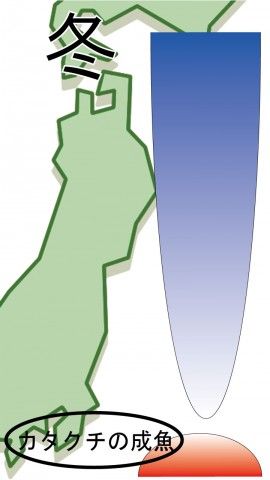

そして冬は親潮が優勢になる(と言われている)

近年では冬でも黒潮が優勢だったり暖水渦の影響で親潮が下がってこなかったりする。

そのため、冬でもカタクチが北海道で打ちあがっていた。

茨城ではシーズンが春と秋の2回になるのは海流の移動のせい。

こうなるとカタクチは越冬の準備に入って、東京湾や相模湾などで過ごす。

この時がよく言われる、座布団のコノシロパターン。

実際はコノシロではなくカタクチの越冬回遊。

自分はコノシロとカタクチが一緒にいる事があって、珪藻類をエサとしている場合に行動が被るために「コノシロが居たらチャンス」と誤認されやすいのではないかと考えている。

カタクチは成長すると植物プランクトンを食べるようになる。

コノシロも食性としてプランクトンの雑食性で珪藻類を食べる。

自分はコノシロを座布団ヒラメの交絡因子と考えている。

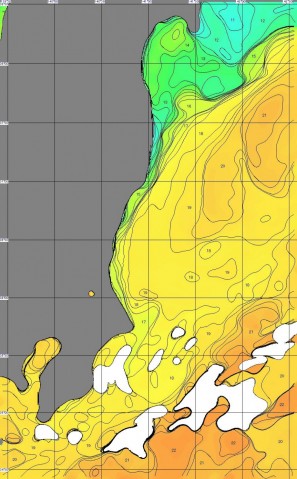

実際の今年の春の海流図を見ながら組み立てた仮説で検討してみる。

例1

この感じだと暖水の波及と親潮の波及が混ざり合っている場所は茨城を既に通過して東北の辺りにありそう。

特に仙台の辺りはちょっとクサい。

仙台沖の水温の低い所と黒潮が流れている辺りはカタクチの成魚がいそう。

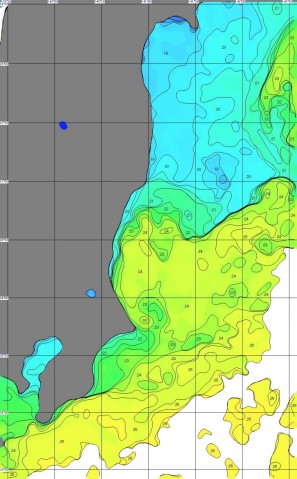

例2

これは手持ちの画像の中から良さそうなのを選んでみた。

案の定18年の11月3日という事で「茨城で超釣れた日の海流図」

潮目も近く、しっかり暖水が当たっている。

この時は多分鹿島灘で座布団が数十枚出たんじゃないだろうか。

自分は今までSNSの釣果を全国的に見てきて、ほぼカタクチの回遊と同時に座布団が釣れていると確信しています。

座布団は「時期と地域」に依存しているというのは最早分かっている事として考えています。

しかし、ここまで言っておいてなんですが、最近未成魚のカタクチが非常に増えております。

ヒラメという魚は餌が多いと成長が速い魚。

2年で小座布団になったり、5年で50cmくらいだったりと成長の速度はバラバラ。(地域に依存していると言われ、東北は遅く、九州は速い)

最近では未成魚のカタクチでも結構の座布団が釣れているような気がします。

自分が去年釣ったちょっと大きいと思うサイズのヒラメでは一匹を除いて全部小さい未成魚カタクチ。

小座布団くらいにすぐ成長しているのかもしれません。

これは隣で出た座布団の腹をその場で見せてもらったものですが、(サイズは76cm以上)

エサは溶けかけの何かの魚と小さいカタクチでした。

これらはどこかで、回遊してきたカタクチと小さいカタクチが混ざったりでもしているのかなぁという気がします。

なぜなら小さいカタクチが居れば釣れるヒラメは小座布団までが限界だったけど、この日だけはやたら座布団が出たから。

夏からずっと小さいカタクチは鹿島灘にいました。

実際の座布団が釣れた動画もありますのでよかったら観てみてください。

1フレームずつ編集した力作ですので余さず観てください。

前の記事で書いた、少しずつ後ろに下がってのランディングもやっております。

自分の座布団

滅茶苦茶座布団の出た日

結論として、釣りで言えることは「座布団が出る日に釣りに行くこと」が座布団を釣る一番の方法になってしまうかもしれませんが、

その一番良さそうな日と場所は海流からある程度絞ることが出来るかもしれない、というのが自分の研究結果です。

座布団は群れでいる、という話もどこかで聞きましたが、自分は群れではなく、イワシの発生群についているので群れでいるように感じる、と結論付けています。(そもそもヒラメは群れを作りません。)

釣りを通して、海流とイワシの仕組みを勉強することは全ての海釣りにおいて有用なことなのではないかと思います。

近年の暖流優勢の影響から海の魚の優占種が交替しております。(魚種交替)

サーフヒラメ=イワシ理論の凄いところが、もしヒラメがイワシだけを追いかけて捕食するような性質が強いなら、川に入ってくるイワシやサーフにいるイワシの解明にも繋がると思うわけです。

ヒラメを追いかける=イワシを追いかける=レジームシフトを目の当たりにする、という事になります。

是非サーフ釣りを通して地球の意思を感じていただきたいな、そう思う所存でございます。

- 2020年5月19日

- コメント(4)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- ラッキークラフト:LV-0

- 14 時間前

- ichi-goさん

- 『秘策!ステルス作戦』 2026/…

- 10 日前

- hikaruさん

- 新年初買

- 15 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 18 日前

- 濵田就也さん

- 野生の本能を刺激する

- 24 日前

- はしおさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント