プロフィール

BlueTrain

茨城県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:171

- 昨日のアクセス:243

- 総アクセス数:1396350

QRコード

▼ 大きい波がたまに来るという事。

- ジャンル:ニュース

今日は波が高いとのこと。

昨日はSNSでは有義波高の画像が張られていた。

有義波高とは何か?というと「来た波の上位三分の一の平均をとったもの」ということらしい。

例えば、一時間に1mの波が66回、3mの波が33回来たら有義波高は1mの波を無視して3mの平均で割るので3mが有義波高。

波の高さが「レイリー分布」という確率分布というものに従うかららしい。

確率分布というのは何かというと確率みたいなもの。

サイコロはどの目が出る確率も同様なので「一様分布」という確率分布に従う。

波の高さは少々複雑なのでレイリー分布という確率分布に従う、ということらしい。

正規分布は自然界で一番よく出てくる確率分布。

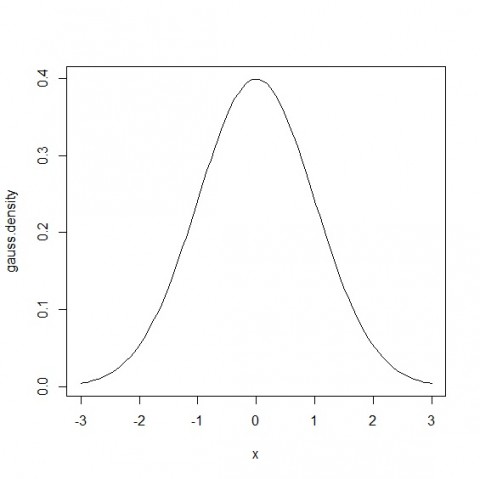

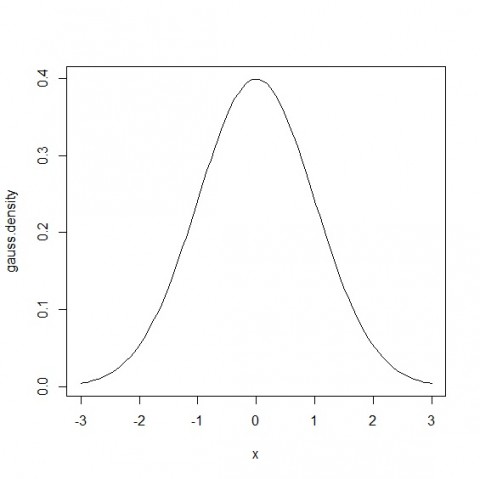

これが正規分布の図。真ん中の値が一番起きやすい、というグラフ。

人間はこれを感覚で知っていて、平均が一番起こりやすい、というのが分かっている。

ネットニュースで統計の錯覚みたいな話で、平均年収の話が出るけど、平均年収の分布が一様じゃないから平均で話してもしょうがない、とかは確率分布の話。

年収は「対数正規分布」というものに従っているらしい。

まぁ確率分布の言葉くらいは知ってないとデータを見ることはできないといっていいかもしれない。

昨日調べてみたら、

正規分布に従う確率変数X、Yの同時確率P(X=x,Y=y)がレイリー分布とのこと。

なんのこっちゃだけど、同時確率とは一緒に起きる確率という事。

正規分布の乱数を二つ用意してプロットしたその距離がレイリー分布、と書いてあったのでやってみました。

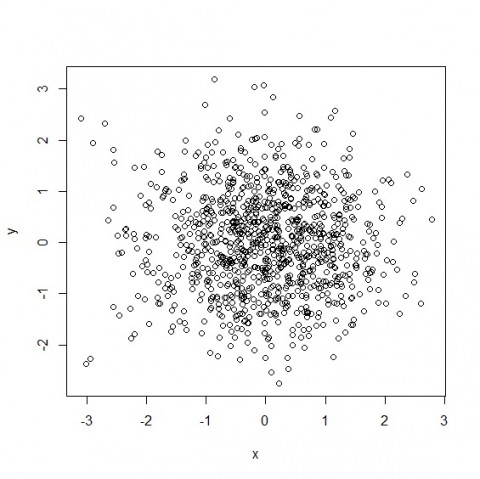

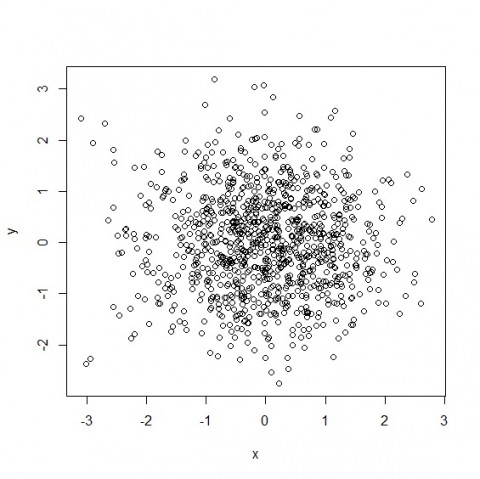

これは正規分布に従う乱数X,Yを1000個用意しました。

真ん中ほど色が濃いです。

なぜかというと、正規分布は真ん中が一番頻度が多いから。

X軸、Y軸で0を含みながら断面図を見ると正規分布のさっきのグラフになります。

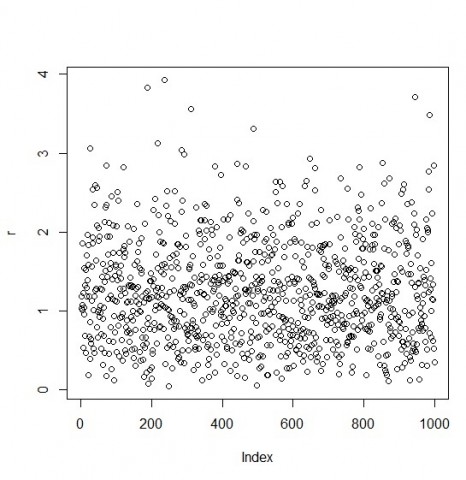

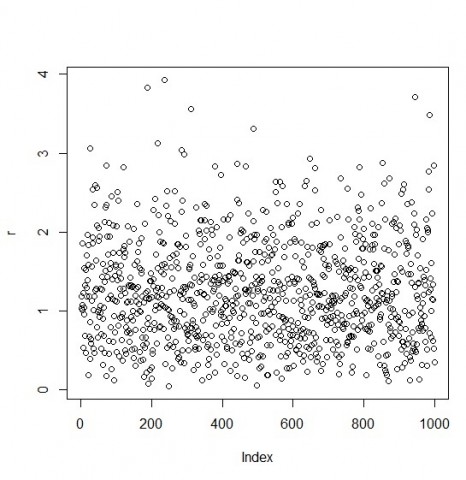

次に距離のグラフを取ります。

なぜ距離なのかというとX,Yを同時に満たすのが原点からの距離だから。(そんなこと言ったら自由度1のχ二乗分布もレイリー分布じゃないかと思うけど統計の知識がなくて謎。)

これがレイリー分布になるらしい。

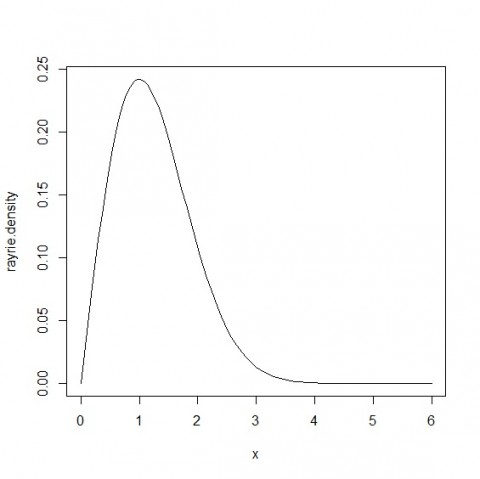

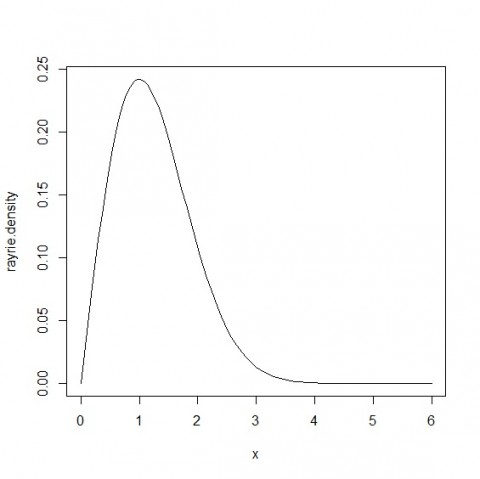

レイリー分布のグラフも書いてみる。

たしかに1が一番多いというグラフになっていそう。

4くらいの値になるとほぼ無い。

この多いところの波の平均を使わずに、要するに1の値の近くを使わずに、大きい方から順に数えるのは多分事故とかが起きないようにだろう。

例えば、このデータでいうと、もっとも出やすい値である最頻値が1mだとしても1000波に1波くらいは4mくらいの波が来ているわけだ。

実際はこれは関数を規格化していないので4mの波が来ることはないだろうけど。

実際は有義波高1,5倍くらいまでが最大波であるらしい。

磯に上がったりするときよく見てから上がらないと不意に大波が来るというのはこういう、「レイリー分布に従う」という波の性質によるわけなのだ。

昨日はSNSでは有義波高の画像が張られていた。

有義波高とは何か?というと「来た波の上位三分の一の平均をとったもの」ということらしい。

例えば、一時間に1mの波が66回、3mの波が33回来たら有義波高は1mの波を無視して3mの平均で割るので3mが有義波高。

波の高さが「レイリー分布」という確率分布というものに従うかららしい。

確率分布というのは何かというと確率みたいなもの。

サイコロはどの目が出る確率も同様なので「一様分布」という確率分布に従う。

波の高さは少々複雑なのでレイリー分布という確率分布に従う、ということらしい。

正規分布は自然界で一番よく出てくる確率分布。

これが正規分布の図。真ん中の値が一番起きやすい、というグラフ。

人間はこれを感覚で知っていて、平均が一番起こりやすい、というのが分かっている。

ネットニュースで統計の錯覚みたいな話で、平均年収の話が出るけど、平均年収の分布が一様じゃないから平均で話してもしょうがない、とかは確率分布の話。

年収は「対数正規分布」というものに従っているらしい。

まぁ確率分布の言葉くらいは知ってないとデータを見ることはできないといっていいかもしれない。

レイリー分布という波の高さが従う確率分布とは何か?

昨日調べてみたら、

正規分布に従う確率変数X、Yの同時確率P(X=x,Y=y)がレイリー分布とのこと。

なんのこっちゃだけど、同時確率とは一緒に起きる確率という事。

正規分布の乱数を二つ用意してプロットしたその距離がレイリー分布、と書いてあったのでやってみました。

これは正規分布に従う乱数X,Yを1000個用意しました。

真ん中ほど色が濃いです。

なぜかというと、正規分布は真ん中が一番頻度が多いから。

X軸、Y軸で0を含みながら断面図を見ると正規分布のさっきのグラフになります。

次に距離のグラフを取ります。

なぜ距離なのかというとX,Yを同時に満たすのが原点からの距離だから。(そんなこと言ったら自由度1のχ二乗分布もレイリー分布じゃないかと思うけど統計の知識がなくて謎。)

これがレイリー分布になるらしい。

レイリー分布のグラフも書いてみる。

たしかに1が一番多いというグラフになっていそう。

4くらいの値になるとほぼ無い。

この多いところの波の平均を使わずに、要するに1の値の近くを使わずに、大きい方から順に数えるのは多分事故とかが起きないようにだろう。

例えば、このデータでいうと、もっとも出やすい値である最頻値が1mだとしても1000波に1波くらいは4mくらいの波が来ているわけだ。

実際はこれは関数を規格化していないので4mの波が来ることはないだろうけど。

実際は有義波高1,5倍くらいまでが最大波であるらしい。

磯に上がったりするときよく見てから上がらないと不意に大波が来るというのはこういう、「レイリー分布に従う」という波の性質によるわけなのだ。

- 2021年4月10日

- コメント(2)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- スミス:ディプシードゥMAX

- 20 時間前

- ichi-goさん

- 新年初買

- 7 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 10 日前

- 濵田就也さん

- 野生の本能を刺激する

- 17 日前

- はしおさん

- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…

- 25 日前

- hikaruさん

最新のコメント