プロフィール

BlueTrain

茨城県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:206

- 昨日のアクセス:254

- 総アクセス数:1399385

QRコード

▼ 風とプランクトン

- ジャンル:ニュース

10日前にリリースした大会情報。

これまで多くの方に御参加いただき、なんとメーカー様から協賛も頂きました。

ジャクソン様。

大会はたつさんと桜葉さんの仕事の早さでどんどん大きくなっていきます。

僕はお飾り。

https://hiratwi.top/

大会公式サイトです。

今回は大会の記事ではなく最近書いていなかったヒラメの釣り記事。

ヒラメ釣りと「風」について書いてみたいと思います。

自分は釣りに行く時は前日に入るポイントを決める。

図を見ちゃうと簡単な話なんだけど、南風で99里サーフ全体のプランクトンは北上していって屛風ヶ浦辺りに溜まる。

そしてそのプランクトンが漏れ出るようにして神栖に回り込んでイワシが多くなる、という仮説。

こんな事が実際に起きるのか?

衛星写真で確認できる。

けど著作権の問題があってブログに載せることが出来ない。

植物プランクトンは葉緑素みたいなものなのでクロロフィルaというもので確認できる。

また、イワシとクロロフィルaとの関係を調べた論文も発見。

https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/suishi/kanri/kenkyuhokoku/documents/39-5.pdf

この論文は非常に有用なデータが書いてあって、何度くらいまでならイワシがエサを追いかけて回遊するのかについても言及している。

ここまで書いてなんだけど、「読み」は往々にして外れる。

プランクトンは川からの水の流入によって塩分が下がり沸いたりもする。

それと水温も関係しているようで、年間を通してみると水温によっても大分違うように見える。

完全に前日に予想するところまでは多分行かないだろう、と思います。

読みを正確にするには研究してデータを取ってみるといいのかもしれない。

いくつかの疑問。

Q1;イワシは植物プランクトンを食べるのか?

A1;カエリサイズ(鱗の生えたカタクチイワシ)くらいから植物プランクトンを食べ始めるそうです。

Q2;サーフに植物プランクトンはいるのか?

A2;開放型と呼ばれる荒れるサーフの主な生き物は珪藻類と呼ばれる植物プランクトンです。これが砂に付着していたりします。これが昼間は数パーセントほど浮き上がるそうです。

砂浜海岸の生態学より

https://amzn.to/3rIQy56

今回の記事で出てきたクロロフィルaという新たな尺度が釣りする上で情報としてお役に立てればと思います。

これまで多くの方に御参加いただき、なんとメーカー様から協賛も頂きました。

ジャクソン様。

大会はたつさんと桜葉さんの仕事の早さでどんどん大きくなっていきます。

僕はお飾り。

https://hiratwi.top/

大会公式サイトです。

今回は大会の記事ではなく最近書いていなかったヒラメの釣り記事。

ヒラメ釣りと「風」について書いてみたいと思います。

風とプランクトンについて

自分は釣りに行く時は前日に入るポイントを決める。

釣れている情報があればいいけど、無い時は予想して入るしかない。

そこで「読み」というものが必要になる。

読みは人によって異なるけど、風を読んだり水温を読んだりする。

自分はヒラメ釣りはシラスも含むイワシと考えていて、イワシがどうやってサーフにやってくるか?という事でポイントを読んでいます。

今までの独自の釣り研究で風とイワシの接岸は関係はしているんだけど、その因果関係が分かっていなかった。

だけど、去年のSNSのイワシの目撃情報から大体プランクトンだろう、という予想がつきましたので書いていきたいと思います。

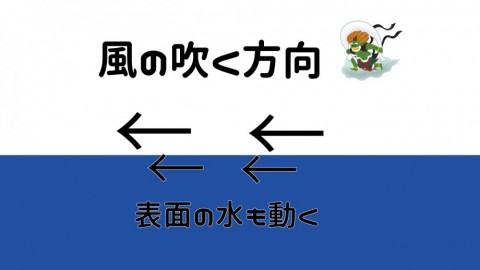

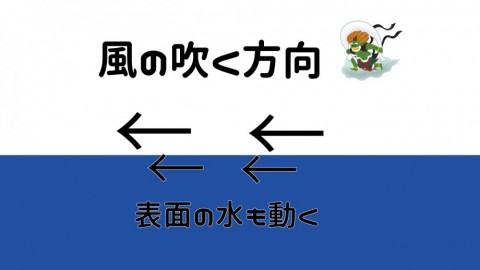

必要な前提知識は「水がある所に風が吹くと水の流れが出来る」という事だけ。

水と風は摩擦で共動きする。

この海流を吹送流(すいそうりゅう)と呼ぶらしい。

速度は数十センチ~数センチ毎秒。

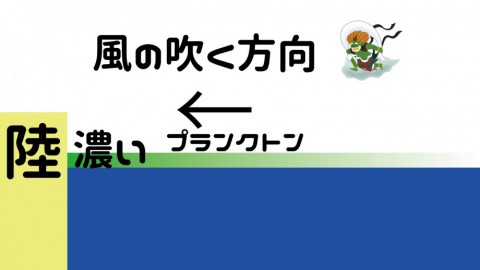

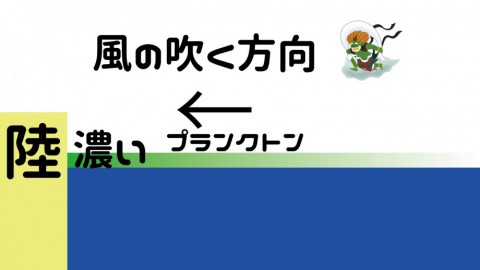

先に結論を言ってしまうと、風が陸に向かって吹き付けていると、水の流れがプラクトンを流して溜まる、というのが自分の予想。

風が陸に向かって吹くとプランクトンが陸に溜まるという図。

プランクトンが集まるところにイワシが集まるのでヒラメが釣れる、という単純な説。

結論だけ書いちゃうと数行で終わってしまう話なので少し現実と照らし合わせていく。

「南風が吹いている時に神栖でヒラメが爆釣するときがある。」

おいおい、神栖は北東向きサーフだから北東風が吹かないとイワシが来ないじゃないか、とお怒りの方もいらっしゃると思います。

これも自分は長い間謎でした(1年半くらい)。

そこである仮説を立ててみました。

そこで「読み」というものが必要になる。

読みは人によって異なるけど、風を読んだり水温を読んだりする。

自分はヒラメ釣りはシラスも含むイワシと考えていて、イワシがどうやってサーフにやってくるか?という事でポイントを読んでいます。

今までの独自の釣り研究で風とイワシの接岸は関係はしているんだけど、その因果関係が分かっていなかった。

だけど、去年のSNSのイワシの目撃情報から大体プランクトンだろう、という予想がつきましたので書いていきたいと思います。

必要な前提知識は「水がある所に風が吹くと水の流れが出来る」という事だけ。

水と風は摩擦で共動きする。

この海流を吹送流(すいそうりゅう)と呼ぶらしい。

速度は数十センチ~数センチ毎秒。

先に結論を言ってしまうと、風が陸に向かって吹き付けていると、水の流れがプラクトンを流して溜まる、というのが自分の予想。

風が陸に向かって吹くとプランクトンが陸に溜まるという図。

プランクトンが集まるところにイワシが集まるのでヒラメが釣れる、という単純な説。

結論だけ書いちゃうと数行で終わってしまう話なので少し現実と照らし合わせていく。

「南風が吹いている時に神栖でヒラメが爆釣するときがある。」

おいおい、神栖は北東向きサーフだから北東風が吹かないとイワシが来ないじゃないか、とお怒りの方もいらっしゃると思います。

これも自分は長い間謎でした(1年半くらい)。

そこである仮説を立ててみました。

神栖サーフは屛風ヶ浦と密接説

図を見ちゃうと簡単な話なんだけど、南風で99里サーフ全体のプランクトンは北上していって屛風ヶ浦辺りに溜まる。

そしてそのプランクトンが漏れ出るようにして神栖に回り込んでイワシが多くなる、という仮説。

こんな事が実際に起きるのか?

衛星写真で確認できる。

けど著作権の問題があってブログに載せることが出来ない。

植物プランクトンは葉緑素みたいなものなのでクロロフィルaというもので確認できる。

また、イワシとクロロフィルaとの関係を調べた論文も発見。

https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/suishi/kanri/kenkyuhokoku/documents/39-5.pdf

この論文は非常に有用なデータが書いてあって、何度くらいまでならイワシがエサを追いかけて回遊するのかについても言及している。

ここまで書いてなんだけど、「読み」は往々にして外れる。

プランクトンは川からの水の流入によって塩分が下がり沸いたりもする。

それと水温も関係しているようで、年間を通してみると水温によっても大分違うように見える。

完全に前日に予想するところまでは多分行かないだろう、と思います。

読みを正確にするには研究してデータを取ってみるといいのかもしれない。

いくつかの疑問。

Q1;イワシは植物プランクトンを食べるのか?

A1;カエリサイズ(鱗の生えたカタクチイワシ)くらいから植物プランクトンを食べ始めるそうです。

Q2;サーフに植物プランクトンはいるのか?

A2;開放型と呼ばれる荒れるサーフの主な生き物は珪藻類と呼ばれる植物プランクトンです。これが砂に付着していたりします。これが昼間は数パーセントほど浮き上がるそうです。

砂浜海岸の生態学より

https://amzn.to/3rIQy56

今回の記事で出てきたクロロフィルaという新たな尺度が釣りする上で情報としてお役に立てればと思います。

- 2021年4月3日

- コメント(0)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- ヨーヅリ:トビマルJr.

- 52 分前

- ichi-goさん

- フィッシングショー大阪2026行…

- 4 日前

- ねこヒゲさん

- 『秘策!ステルス作戦』 2026/…

- 15 日前

- hikaruさん

- 新年初買

- 21 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 23 日前

- 濵田就也さん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント