プロフィール

BlueTrain

茨城県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:75

- 昨日のアクセス:253

- 総アクセス数:1398066

QRコード

▼ ヒラメの胃内容物と地形特性の仮説。

- ジャンル:ニュース

- (サーフヒラメ=イワシ理論)

この前は釣り行って釣れはしたんだけど、ご時勢で書くのは遠慮。

ヒラメの胃内容物についてでも書こうと思います。

今回の内容はとても難しいのでもしよかったら気合を入れて読んでみてください。

地形特性と胃内容物の変化についての論理に難しい箇所があります。

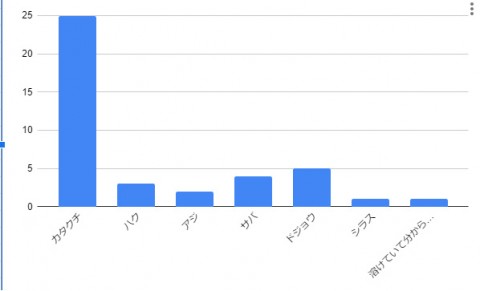

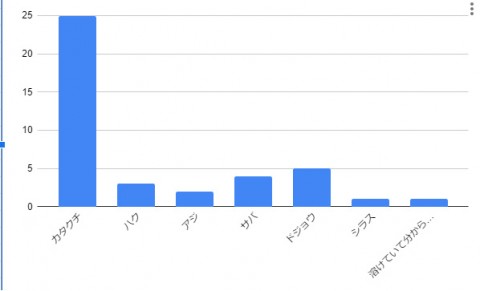

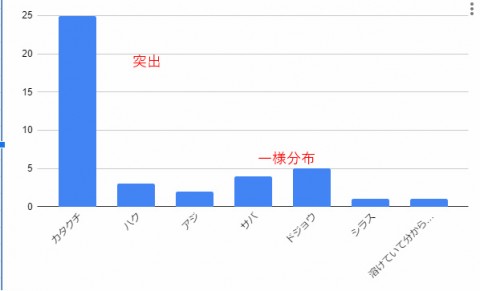

今年に入ってツイッターで集計していたヒラメに入っていたベイトをグラフにしてみました。

文字を入れると、

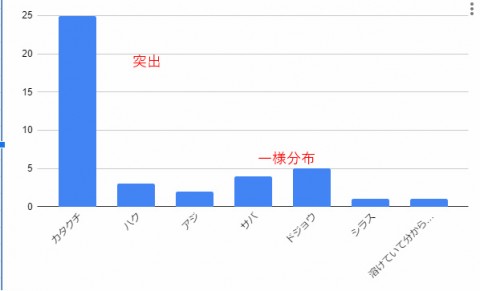

カタクチイワシのみが突出していて、他のベイトは一様分布。

他のベイトは入っていることはあるけど、等確率に分布していてパターンらしいパターンがない。

しかしカタクチにはパターンがあるのでヒラメのベイトはイワシだけだから再現性はイワシにのみある、というのはこれまでの自分の主張。

ヒラメに完全にイワシ以外が入っていない、という事ではない。

なんせヒラメはイワシ以外ではドジョウが一番食ってる。

これが、イワシと他のベイトの合計の比較だと大体6:4くらいにある。

ヒラメの胃内容物の論文のデータを見てみると6:4~7:3くらいでカタクチと他のベイトの割合になっている事が多い。

カタクチ以外は誤差の範疇ではないかと思う。

まとめ1

実測値ではカタクチが突出して多かった。他のベイトも食べていないわけではない。

コメント欄やリツイート等で「自分の釣ったヒラメには~が入っていた」と批判される場合はドジョウなどよりも有意に数字が大きいことをお示しください。

空リプはどうぞお好きになさってください。

ヒラメの胃内容物は場所によって違うので、新しい用語、閉鎖性水域と開放性水域について説明します。

閉鎖性水域とは湾内のような外海とつながっていないような穏やかな場所、とします。

開放性水域は鹿島灘サーフのような荒れた外海の水域の事。

例えば西湘サーフは相模湾の中にあるので閉鎖性水域。

静岡の焼津も閉鎖性水域、内房の閉鎖性水域、日本海も大体が閉鎖性水域。

漁港の中も閉鎖性水域。

鹿島灘は開放性水域。

厳密には定義があるのだろうけど便宜的に外海は開放性水域という事にします。

ヒラメはカタクチの居ない閉鎖性水域では均等にその場にいるエサを食べていることが多い。(後日、その論文紹介します)

開放性水域にいるヒラメの場合、カタクチを食べていることが多い。

ここで、気になるのはその閉鎖性水域にカタクチが入った場合はどうなのか?

その湾内であってもカタクチが入ると圧倒的にカタクチを捕食するというのを論文に見つける事が出来ました。

「ヒラメの胃内容物は環境を反映する」と言われているらしいけど、実際は環境を反映するのはイワシが居ない時だけ。

まとめ2

ヒラメは開放性水域ではカタクチを食べていて、閉鎖的水域では様々なエサが食べられているが、カタクチが回遊してくると殆ど胃内容物はカタクチになる。

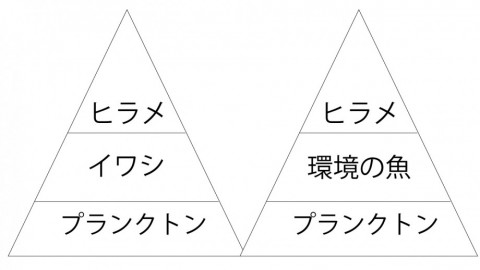

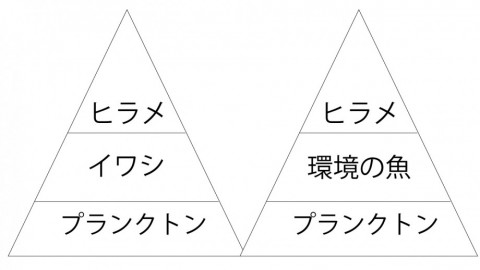

また一つ難しい言葉を出して「生態的地位」によって説明します。

ニッチと呼ばれる生態的地位は抜けると何かの生物でその地位が埋まるらしい。

食物連鎖のピラミッドで考えると、イワシが抜けると環境の魚がそのイワシの生態的地位を埋めてヒラメはそれを食する。

ここで先ほどの、閉鎖性水域では、カタクチが抜けてもヒラメは居ることがあるのでそのカタクチの生態的地位を埋めるために様々なベイトがヒラメの胃袋に入りやすいのでは?と仮説を立てました。

まとめ3

ヒラメの胃内容物は「開放性水域」と「閉鎖性水域」では若干異なるが、それは「イワシが居ない時はヒラメの胃内容物が生態的地位によって環境を反映する」からであって、どちらにおいてもヒラメは基本的にはイワシを食べて回遊している魚という主張を自分はします。

やっとここから、ヒラメの釣りのパターンの話。

ここからが内容が難しいところです。

実際にヒラメにカタクチ以外のパターンに再現性があるのだろうか?

まず成立するための条件としては「カタクチが居ない事」「閉鎖性水域である事」だ。

そして、カタクチが居ない場合は満遍なくその場にいる生き物をヒラメは食べる、と上の3つの仮定からさらに仮定します。

現実にパターンの再現性を狙う場合、各々のそこら辺にいるベイトにヒラメがくっついて接岸してくるのか?という所がネックになってくる。

自分はシーバスにはコノシロパターンがあると思うし、西湘や静岡のような閉鎖的水域では、ブリにはコノシロパターンがあるみたいで、コノシロと一緒にブリが接岸してくる、と言われている。

ヒラメにはこのようなパターンがあるのか?

実際に閉鎖性水域に行って確かめてみる必要性はあると思う。

自分の言っているヒラメのコノシロパターンを地形的、生態的地位によって論点を整理すると、

①岸に寄って来たヒラメが、カタクチが抜けた後にそこら辺にいるコノシロを食べているだけなのか

それとも、

②そのままヒラメがコノシロについて回遊することがあるのか

という所がコノシロパターンの再現性があるかどうかのキモだろう。

これが、先ほどの自分の仮定の仮定の理屈が合っているかどうかの議論になると思います。

論理が難しいです。

繰り返すけど、自分はシーバスではコノシロパターンはあると考えています。

ヒラメにコノシロパターンがあるかどうかは胃内容物から見るとかなり懐疑的です。

データが殆どあがってこないので。

食べていることを否定しているわけではなく、有意にコノシロについてヒラメが回遊するのかどうか、パターンの再現性があるのかどうかという点について自分は否定的な立場です。

自分が集計しているツイッターのヒラメの胃内容物では今年はまだコノシロは入っていない。

去年は自分の見ている範囲の鹿島灘の釣果では数百件のヒラメの釣果に対して2件コノシロが入っていたので、そのくらいの割合でしか入ってこない。

このくらいでは有意(意味のある)数字ではないと言えます。

色々な地域特性はあるものの、どこでもカタクチが一番のベイト。

実際の釣りに落とし込むのには、例えば、内陸から遠征するようにサーフヒラメをやる方は、当日までに、南房総に行こうか、鹿島灘に行こうか、それとも遠州灘まで行ってしまおうか、そういう場所を選ぶのにカタクチを中心に考えるべき、だというのが自分の主張です。

そしてそれは大体情報が無くても、読みで分かるのではないか?と自分は考えています。

読みこそサーフヒラメの面白さなので釣果だけではなく読みの過程も伝えていければなぁと思います。

ヒラメの胃内容物についてでも書こうと思います。

今回の内容はとても難しいのでもしよかったら気合を入れて読んでみてください。

地形特性と胃内容物の変化についての論理に難しい箇所があります。

今年に入ってツイッターで集計していたヒラメに入っていたベイトをグラフにしてみました。

文字を入れると、

カタクチイワシのみが突出していて、他のベイトは一様分布。

他のベイトは入っていることはあるけど、等確率に分布していてパターンらしいパターンがない。

しかしカタクチにはパターンがあるのでヒラメのベイトはイワシだけだから再現性はイワシにのみある、というのはこれまでの自分の主張。

ヒラメに完全にイワシ以外が入っていない、という事ではない。

なんせヒラメはイワシ以外ではドジョウが一番食ってる。

これが、イワシと他のベイトの合計の比較だと大体6:4くらいにある。

ヒラメの胃内容物の論文のデータを見てみると6:4~7:3くらいでカタクチと他のベイトの割合になっている事が多い。

カタクチ以外は誤差の範疇ではないかと思う。

まとめ1

実測値ではカタクチが突出して多かった。他のベイトも食べていないわけではない。

コメント欄やリツイート等で「自分の釣ったヒラメには~が入っていた」と批判される場合はドジョウなどよりも有意に数字が大きいことをお示しください。

空リプはどうぞお好きになさってください。

閉鎖性水域と開放性水域

ヒラメの胃内容物は場所によって違うので、新しい用語、閉鎖性水域と開放性水域について説明します。

閉鎖性水域とは湾内のような外海とつながっていないような穏やかな場所、とします。

開放性水域は鹿島灘サーフのような荒れた外海の水域の事。

例えば西湘サーフは相模湾の中にあるので閉鎖性水域。

静岡の焼津も閉鎖性水域、内房の閉鎖性水域、日本海も大体が閉鎖性水域。

漁港の中も閉鎖性水域。

鹿島灘は開放性水域。

厳密には定義があるのだろうけど便宜的に外海は開放性水域という事にします。

ヒラメはカタクチの居ない閉鎖性水域では均等にその場にいるエサを食べていることが多い。(後日、その論文紹介します)

開放性水域にいるヒラメの場合、カタクチを食べていることが多い。

ここで、気になるのはその閉鎖性水域にカタクチが入った場合はどうなのか?

その湾内であってもカタクチが入ると圧倒的にカタクチを捕食するというのを論文に見つける事が出来ました。

「ヒラメの胃内容物は環境を反映する」と言われているらしいけど、実際は環境を反映するのはイワシが居ない時だけ。

まとめ2

ヒラメは開放性水域ではカタクチを食べていて、閉鎖的水域では様々なエサが食べられているが、カタクチが回遊してくると殆ど胃内容物はカタクチになる。

生態的地位を考える

また一つ難しい言葉を出して「生態的地位」によって説明します。

ニッチと呼ばれる生態的地位は抜けると何かの生物でその地位が埋まるらしい。

食物連鎖のピラミッドで考えると、イワシが抜けると環境の魚がそのイワシの生態的地位を埋めてヒラメはそれを食する。

ここで先ほどの、閉鎖性水域では、カタクチが抜けてもヒラメは居ることがあるのでそのカタクチの生態的地位を埋めるために様々なベイトがヒラメの胃袋に入りやすいのでは?と仮説を立てました。

まとめ3

ヒラメの胃内容物は「開放性水域」と「閉鎖性水域」では若干異なるが、それは「イワシが居ない時はヒラメの胃内容物が生態的地位によって環境を反映する」からであって、どちらにおいてもヒラメは基本的にはイワシを食べて回遊している魚という主張を自分はします。

やっとここから、ヒラメの釣りのパターンの話。

ここからが内容が難しいところです。

実際にヒラメにカタクチ以外のパターンに再現性があるのだろうか?

まず成立するための条件としては「カタクチが居ない事」「閉鎖性水域である事」だ。

そして、カタクチが居ない場合は満遍なくその場にいる生き物をヒラメは食べる、と上の3つの仮定からさらに仮定します。

現実にパターンの再現性を狙う場合、各々のそこら辺にいるベイトにヒラメがくっついて接岸してくるのか?という所がネックになってくる。

自分はシーバスにはコノシロパターンがあると思うし、西湘や静岡のような閉鎖的水域では、ブリにはコノシロパターンがあるみたいで、コノシロと一緒にブリが接岸してくる、と言われている。

ヒラメにはこのようなパターンがあるのか?

実際に閉鎖性水域に行って確かめてみる必要性はあると思う。

自分の言っているヒラメのコノシロパターンを地形的、生態的地位によって論点を整理すると、

①岸に寄って来たヒラメが、カタクチが抜けた後にそこら辺にいるコノシロを食べているだけなのか

それとも、

②そのままヒラメがコノシロについて回遊することがあるのか

という所がコノシロパターンの再現性があるかどうかのキモだろう。

これが、先ほどの自分の仮定の仮定の理屈が合っているかどうかの議論になると思います。

論理が難しいです。

繰り返すけど、自分はシーバスではコノシロパターンはあると考えています。

ヒラメにコノシロパターンがあるかどうかは胃内容物から見るとかなり懐疑的です。

データが殆どあがってこないので。

食べていることを否定しているわけではなく、有意にコノシロについてヒラメが回遊するのかどうか、パターンの再現性があるのかどうかという点について自分は否定的な立場です。

自分が集計しているツイッターのヒラメの胃内容物では今年はまだコノシロは入っていない。

去年は自分の見ている範囲の鹿島灘の釣果では数百件のヒラメの釣果に対して2件コノシロが入っていたので、そのくらいの割合でしか入ってこない。

このくらいでは有意(意味のある)数字ではないと言えます。

ヒラメの胃内容物からの結論

ヒラメを釣るにはカタクチイワシの接岸してきそうな地域に行くのが一番いい。色々な地域特性はあるものの、どこでもカタクチが一番のベイト。

実際の釣りに落とし込むのには、例えば、内陸から遠征するようにサーフヒラメをやる方は、当日までに、南房総に行こうか、鹿島灘に行こうか、それとも遠州灘まで行ってしまおうか、そういう場所を選ぶのにカタクチを中心に考えるべき、だというのが自分の主張です。

そしてそれは大体情報が無くても、読みで分かるのではないか?と自分は考えています。

読みこそサーフヒラメの面白さなので釣果だけではなく読みの過程も伝えていければなぁと思います。

- 2021年9月17日

- コメント(1)

コメントを見る

BlueTrainさんのあわせて読みたい関連釣りログ

GAN CRAFT(ガンクラフト) ルアー ジョインテッドクローマグナム230SS

posted with amazlet at 17.11.29

GAN CRAFT(ガンクラフト)

fimoニュース

登録ライター

- ラッキークラフト:LV-0

- 10 時間前

- ichi-goさん

- 『秘策!ステルス作戦』 2026/…

- 9 日前

- hikaruさん

- 新年初買

- 15 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 18 日前

- 濵田就也さん

- 野生の本能を刺激する

- 24 日前

- はしおさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント