プロフィール

BlueTrain

茨城県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:25

- 昨日のアクセス:253

- 総アクセス数:1398016

QRコード

▼ アンチが増える事とSNSを使ったマーケティングの市場規模を予測する仮説を立てました。

- ジャンル:日記/一般

今日はアンチがなぜ沸くか、アンチによってなぜ有名な配信者、著名人が引退したりするのかについて仮説を考えることが出来たので発表します。

自分はマーケティングも趣味なんだけど、マーケティング自体は物理の延長でやっている。

自分のやっていた物理学は量子力学とか電磁気学みたいなバリバリの物理というよりもっと日常に近い感じ。

寺田寅彦さんという方が動物の色素でこんな事を考えていたらしい(自分はよくわからず)

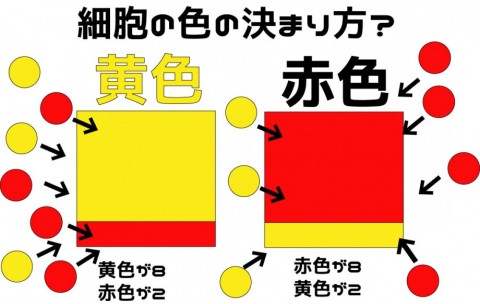

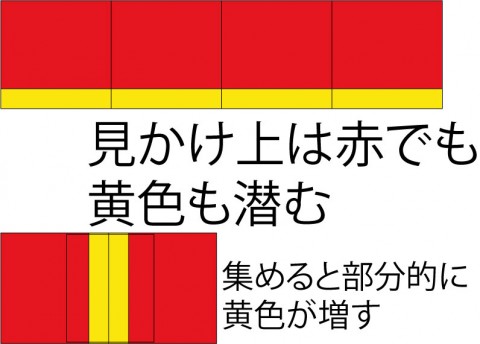

動物の体表の色の発現というのはこんな感じらしい(不勉強)

色素は細胞膜の間を浸透圧で拡散することによって行き来する。

ある程度の色素が細胞に溜まるとその色になる。

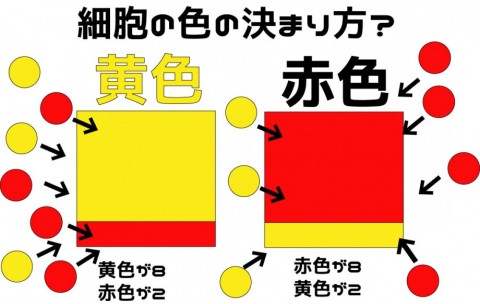

黄色玉が8個だと細胞の色は黄色になり、逆だと赤になる、とする。

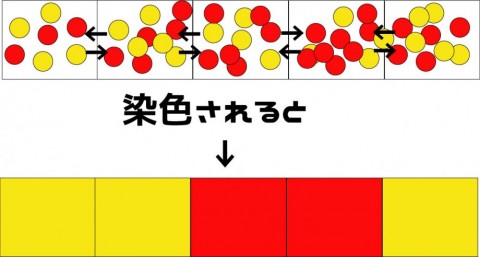

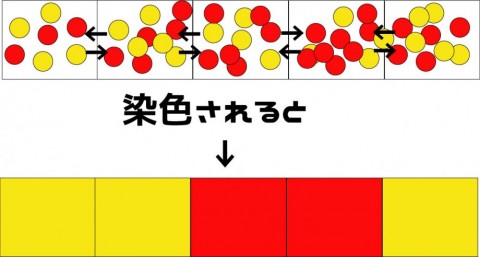

このモデルを数珠繋ぎにして目で見える体色がどんな色になるか考えてみる。

これだと、この生き物は黄色と赤の縞模様みたいな感じなるかもしれない。

ここまでは前にもブログの記事で書いたことがある。

細胞が染まるように消費者も情報で染まるとするとこのままこのモデルが使えることになると思う。(アナロジーみたいなもの)

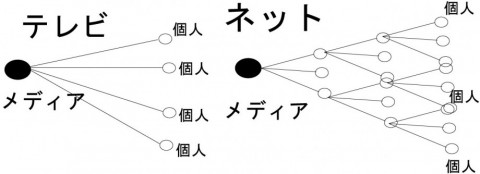

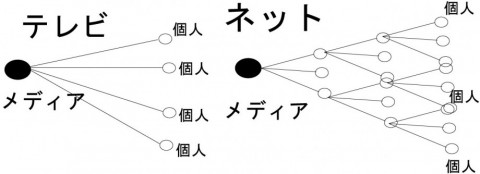

SNSを使ったモデルだとこのような感じに情報がひろまる。

B to B(ビジネスからビジネスへ)という言葉があるならC to C(消費者から消費者へ)といった具合。

ある程度の購買想起が消費者の中で起きると購買につながり、またその情報を消費者が拡散してくれる。

赤に染まれば赤に、黄色に染まれば黄色になる。

釣り具で言えば、赤に染まるのがシマノ、黄色に染まるのがダイワみたいなもの。

本題には関係ないけど、隣り合った細胞(消費者)ほど染まりやすいので、関西はダイワが多く、関東はシマノが多いという地域性もあったりする。

これはシマノの本社が関西にあるにも関わらず、釣り具の宣伝は古来から消費者同士で行われていたことに大きく関りがあるのではと思う。

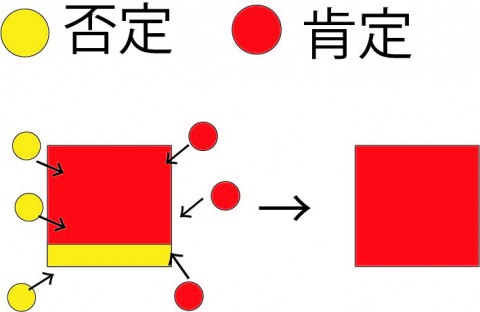

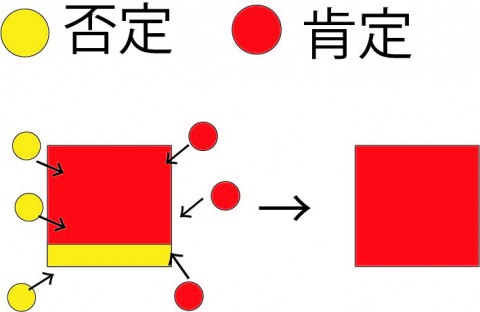

ここで今まで自分は、否定派も染まれば肯定派になって赤い細胞となるという風に考えていた。

しかし実際はこうじゃないかもしれない。

黄色はそのまま残り、実は大きくなって集まるとそこからまた拡散を始めるのではないだろうか?

そしてこの赤と黄色には重みがあり、黄色の方が少しでも大きく働くことがあるのでは?と仮説が立った。

黄色がアンチというわけだ。

例えばコロナウィルスを考えてみる。

ウィルスのモデル式というのはSIRモデルというものを使っている。

SIRとは感染、免疫、死亡の頭文字(だったかな?)

そのモデルだけだと、ウィルスが減るのは免疫が付いたか、死亡したかでしかない。

こういうモデルなのでニュースに出てくる予測数値は指数関数に重みを付けたものなるので単調に増えている。

だけど、実際は「いよいよやべぇ」というほど感染者数が増えると人間は行動を抑制して感染者数が減ってくる。(この行動が感染に対するアンチ)

これは動いて経済活動や娯楽を求めるよりも、感染というリスクが大きいためにある程度大きくなると自制が始まるためだと仮説を立てた。

数値が大きくなると抑制が始まる、というモデル。

数値が大きくなるために使った情報の中に、マイナスの因子が入っていてそれも一緒に大きくなるために抑制が始まり、数値の下降すら始めてしまう。

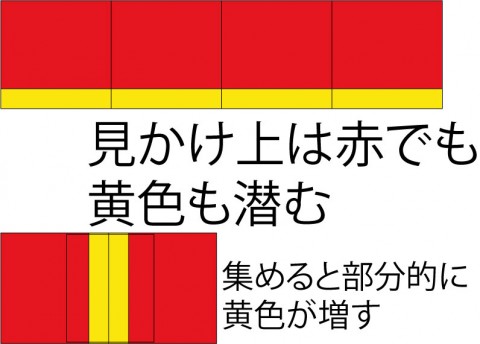

SNSを使ったマーケティングは情報を広めようとすると最初の内は良く数字が増えるようになるかもしれないけど、そこには少しの不満が入っていて、マーケティングやっている側はそれに気づかない。

しかし増えてくると、その見えなかった不満が結合しあって細胞を作り、それが拡散を始める。

SNSのマーケティングは一見上手くいっているようでも実は成功し始まった辺りで段々ほころびが出るのかもしれない。

これは極端に成功しようとしない方がいい、という事なのかもしれない。

この考えが正しければ、そのマイナスの因子を早々と特定し、それを見積もる事によってそのマーケティングで伸びる潜在市場がどこまでなのかを知ることも出来る。

またマイナスの因子が入ったマーケティングを改善することでSNSを使った潜在市場を大きくすることが出来る。

SNSを使ったマーケティングは商売の怠慢を許さない、一言でいうとこんな感じになるだろう。

自分はマーケティングも趣味なんだけど、マーケティング自体は物理の延長でやっている。

自分のやっていた物理学は量子力学とか電磁気学みたいなバリバリの物理というよりもっと日常に近い感じ。

寺田寅彦さんという方が動物の色素でこんな事を考えていたらしい(自分はよくわからず)

動物の体表の色の発現というのはこんな感じらしい(不勉強)

色素は細胞膜の間を浸透圧で拡散することによって行き来する。

ある程度の色素が細胞に溜まるとその色になる。

黄色玉が8個だと細胞の色は黄色になり、逆だと赤になる、とする。

このモデルを数珠繋ぎにして目で見える体色がどんな色になるか考えてみる。

これだと、この生き物は黄色と赤の縞模様みたいな感じなるかもしれない。

ここまでは前にもブログの記事で書いたことがある。

細胞が染まるように消費者も情報で染まるとするとこのままこのモデルが使えることになると思う。(アナロジーみたいなもの)

SNSを使ったモデルだとこのような感じに情報がひろまる。

B to B(ビジネスからビジネスへ)という言葉があるならC to C(消費者から消費者へ)といった具合。

ある程度の購買想起が消費者の中で起きると購買につながり、またその情報を消費者が拡散してくれる。

赤に染まれば赤に、黄色に染まれば黄色になる。

釣り具で言えば、赤に染まるのがシマノ、黄色に染まるのがダイワみたいなもの。

本題には関係ないけど、隣り合った細胞(消費者)ほど染まりやすいので、関西はダイワが多く、関東はシマノが多いという地域性もあったりする。

これはシマノの本社が関西にあるにも関わらず、釣り具の宣伝は古来から消費者同士で行われていたことに大きく関りがあるのではと思う。

ここで今まで自分は、否定派も染まれば肯定派になって赤い細胞となるという風に考えていた。

しかし実際はこうじゃないかもしれない。

黄色はそのまま残り、実は大きくなって集まるとそこからまた拡散を始めるのではないだろうか?

そしてこの赤と黄色には重みがあり、黄色の方が少しでも大きく働くことがあるのでは?と仮説が立った。

黄色がアンチというわけだ。

例えばコロナウィルスを考えてみる。

ウィルスのモデル式というのはSIRモデルというものを使っている。

SIRとは感染、免疫、死亡の頭文字(だったかな?)

そのモデルだけだと、ウィルスが減るのは免疫が付いたか、死亡したかでしかない。

こういうモデルなのでニュースに出てくる予測数値は指数関数に重みを付けたものなるので単調に増えている。

だけど、実際は「いよいよやべぇ」というほど感染者数が増えると人間は行動を抑制して感染者数が減ってくる。(この行動が感染に対するアンチ)

これは動いて経済活動や娯楽を求めるよりも、感染というリスクが大きいためにある程度大きくなると自制が始まるためだと仮説を立てた。

数値が大きくなると抑制が始まる、というモデル。

数値が大きくなるために使った情報の中に、マイナスの因子が入っていてそれも一緒に大きくなるために抑制が始まり、数値の下降すら始めてしまう。

SNSを使ったマーケティングは情報を広めようとすると最初の内は良く数字が増えるようになるかもしれないけど、そこには少しの不満が入っていて、マーケティングやっている側はそれに気づかない。

しかし増えてくると、その見えなかった不満が結合しあって細胞を作り、それが拡散を始める。

SNSのマーケティングは一見上手くいっているようでも実は成功し始まった辺りで段々ほころびが出るのかもしれない。

これは極端に成功しようとしない方がいい、という事なのかもしれない。

この考えが正しければ、そのマイナスの因子を早々と特定し、それを見積もる事によってそのマーケティングで伸びる潜在市場がどこまでなのかを知ることも出来る。

またマイナスの因子が入ったマーケティングを改善することでSNSを使った潜在市場を大きくすることが出来る。

SNSを使ったマーケティングは商売の怠慢を許さない、一言でいうとこんな感じになるだろう。

- 2021年9月3日

- コメント(2)

コメントを見る

fimoニュース

| 00:00 | [再]福袋戦線異常あり!? |

|---|

| 2月6日 | ハタ系の4種のうちで飛びぬけて美味い! |

|---|

登録ライター

- ラッキークラフト:LV-0

- 5 時間前

- ichi-goさん

- 『秘策!ステルス作戦』 2026/…

- 9 日前

- hikaruさん

- 新年初買

- 15 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 18 日前

- 濵田就也さん

- 野生の本能を刺激する

- 24 日前

- はしおさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント