プロフィール

BlueTrain

茨城県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:503

- 昨日のアクセス:479

- 総アクセス数:1392114

QRコード

▼ サーフの波の基礎知識。

- ジャンル:日記/一般

年を明けて初めての投稿です。

昨年はChatGPTがリリースされて(実際には一昨年)大ブームに。

これにはとにかくハマり、今でも頻繁に使っています。

まだ使っていないという方は低機能版は無料ですので急いで使ってください。

今回はChatGPTの力を借りながら(文章は自分の文です)波についての記事を書いてみたいと思います。

1,沿岸で起きる波について

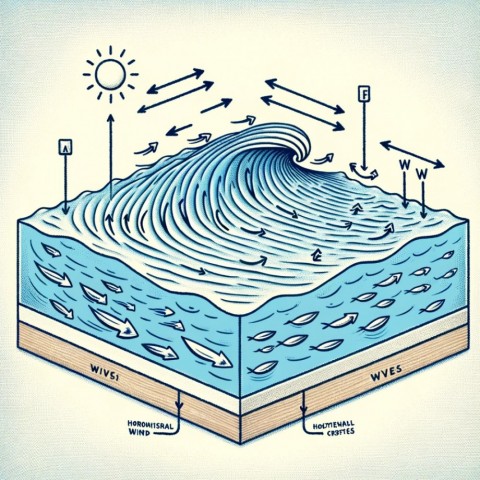

波というのは、津波であっても、沿岸で起きる通常の波であっても水の粒子が回転しながら打ち寄せることで起きます。

通常は風が吹くことで風波と呼ばれる波が起きます。

この波が起きる時に吹く風の距離をフェッチと言います。

鹿島灘を例に挙げると、アリューシャン海域の大荒れの中で吹いた風で起きた波が何百キロも離れた鹿島灘にも到着します。

また、バックスウェルと言い、台風の通過後の残りのウネリも鹿島灘にも来たりもします。

もちろん鹿島灘で吹いた風によっても波が起きます。

波というのは重ね合わせの性質ががあり、様々なところで起きた波が重なり合って鹿島灘沿岸に到着しますので、風がどのくらい吹けばこのくらいの波が起きる、といった単調な予想は難しいです。

2,波を大きくするものについて

波は風によって起きます。

しかし、波の大きさというのは一般的にはレイリー分布という確率分布に従います。

確率分布と聞くと難しい単語に思えますが、単純です。

波の大きさというのは一概には決まってない、という意味です。

また大体どのくらいの頻度で大きい波が来る、というのは分かる、という意味もあります。

レイリー分布というのは大きい波が来るときは大きい波が来て、普段は小さい波が目立つ、というような確率分布です。

有義波高という指標があり、波は一時間計測して大きい波の上位15%をとり、レイリー分布によればさらにそれらの平均の1,5倍ほどの大きさの波が1000波に一回くらい来ます。

普段の波から想像すると「セット」というちょっと大きい波来たな、という感覚の波だけを集めても、さらにそれらの中で大きい波がくるというイメージです。

波の大きさは一つには「確率で決まっている」と言えます。

さらに、「波全体の大きさ」をあげる指標もあります。

それは「波長」や「粘性」といったものです。

最近中央大学でやった研究で波が受ける粘性の影響についてネットニュースに流れていました。

これによると東日本大震災では、波に泥が混じり粘性が高まったことによって大きな波が起きてしまった可能性があると示唆されていました。

粘性がある水というのは波が伝わる際にエネルギーを消費しやすい一方で、波のエネルギーの伝わる大きさの限界値を高めてしまう、という性質も持っています。

例えば、水ではどんなに頑張っても1mの波しか起きないのに油では「頑張れば」、3mの波までは起こせる、といった事が起きます。

これによって非常に大きいエネルギーである津波のエネルギーをそのまま伝えてしまった可能性を示唆していました。

また波長も波の最大の大きさに影響を与えます。

波長というのは波の横の幅だと思ってください。

すると、波長というのは波を支える底辺の大きさになりますので、大きい方が安定します。

すると大きい波が安定しやすい、とも言えます。

また、波長が長い方が浅いところまで波のエネルギー波を伝えやすく沿岸で大きくなりやすいです。

光等は、波長の短い方がエネルギーが強いですが、沿岸の波では波長は長い方がエネルギーが強い、と言えます。

波長が長い方が波のエネルギーが強い理由は複雑ですが憶えておいては損はないです。

波高0.8m 波長 5秒

波高0.7m 波長 9秒

という時では下記の方が荒れている可能性が高いです。

しかし、複雑な理由により波長が長くても波高が高くなる理由が無ければ荒れていない可能性もあったりもします。

3,サーフで起きる波について

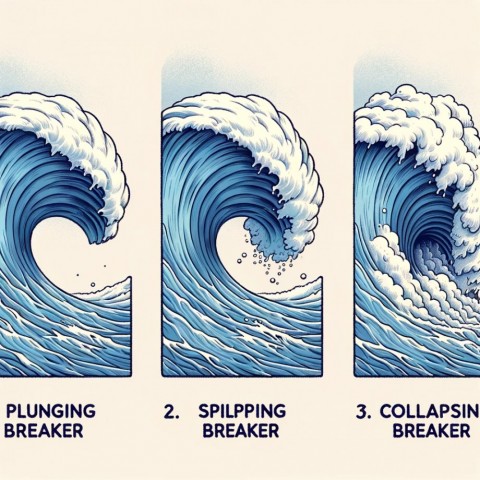

サーフで起きる波には大まかに3種類の波があります。

・巻波

・崩れ波

・崩れ巻波

これらが起きる原因はおもに波の高さ、波の波長、波の大きさに対して水深の変化です。

巻波

巻波の特徴は急に水深が変化しているところで起きやすいです。

また、水を運ぶ量が崩れ波に対して小さいです。

崩れ波

崩れ波はゆるやかに水深が変化していると崩れ波になりやすいです。

破砕帯が広く、沖から水を運ぶ量が多いです。

崩れ巻波

荒れている時に起きやすいです。

サーフヒラメで使える知識として巻波と崩れ波についての問題を出します。

問;崩れ波と巻波は干潮と満潮どちらのほうが起きやすいと考えられるか。

答;水深が浅くなり、海底の地形の変化を受けやすい干潮時には巻波になりやすく、満潮では破砕帯の広い崩れ波になりやすいです。

これはサーファーの方にも使える知識なので憶えておいて損はないです。

またべた凪で釣りをする場合には波によってベイトが運ばれることを考えると破砕帯の広い崩れ波の起きやすい深場を狙ったり、浅い場所ではやりづらさがあったりするかもしれません。

サーフの地形を見る上で、波がどのように来ているかは非常に重要です。

大体以上がサーフヒラメをするうえで必要最低限の波の知識になるかと思います。

付け足すとするなら、追い風では海面が抑えられ、波が立ちづらくなったり、波の方向が垂直でも回折という現象があり波は予報よりも小さくなって海岸に辿り着いたりもします。

回折は重要な現象なのでもう少し説明しなければなりません。

鹿島灘の場合、サーフは北東に向いています。

鹿島灘に南東うねりが来ると波はサーフに向かって逆向きですが、回折によって波は回り込むようにしてサーフに来ます。

大体その時は波の高さは半分くらいが目安でしょう。

ただ、波は先述した通り、様々な原因によって起きるので甘くは見ない方が良いです。

風で大きくなったりもします。

以上が大体波についての基礎知識です。

年初からいきなり大地震と津波が来てしまって大変だなぁという気持ちです。

波には色々な性質があり、その一つ一つ知ることで自然として認識できるので多少難しくてもいいのかな、と思って今回の記事を書きました。

今回の記事をChatGPTに読み込ませたところ、内容には特に問題なく、一般的な知識として使えるものとの事なので、ChatGPTの書いた文章より面白いのでそのまま載せることにしました。

釣りを始めてから海については大分勉強しましたので問題ない文章が書けて良かったです。

もし今回のブログ記事の中で難しいな、と思ったところがあったらChatGPTに聞いた方が良いかもしれません。

釣果にしろ、災害にしろ、不安になって他人の言う事を信じてしまうというのはよくある心情ですが、まず「科学」こそ色々な方向から疑われて作られてきた概念なのでそこから考えてみることがいいと思われます。

科学は盲信することを許さないので、書いてある文章が本当かどうかは自分で調べる必要があり、自分の書いたこともただの提言であって内容を信じろ、というわけでは無いのでそこら辺をご理解いただき、是非調べていただきたいなと思う次第です。

- 2024年1月19日

- コメント(0)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- 野生の本能を刺激する

- 24 時間前

- はしおさん

- イズム:ビアマグ88F

- 4 日前

- ichi-goさん

- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…

- 9 日前

- hikaruさん

- リールにぴったりラインを巻く

- 11 日前

- papakidさん

- あなたが釣りをはじめた「きっ…

- 11 日前

- ねこヒゲさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 湘南秋鱸、大型捕獲!

- ハマケン

-

- 最近の釣果に感謝

- Kazuma

最新のコメント