プロフィール

BlueTrain

茨城県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:71

- 昨日のアクセス:213

- 総アクセス数:1402597

QRコード

▼ ヒラメのベイト、その生態的なニッチについて。

- ジャンル:日記/一般

consensusというAIの機能のようですが、仕組みへの理解はともかく、使えればいいので使ってみました。

自分の一番興味のある、ヒラメのベイトパターンについて聞いてみると、一つの論文を紹介してくれました。

それもバッチリ常磐鹿島灘のヒラメについての論文。

元論文は英文でしたが訳して読んでみました。

日本沿岸のヒラメ (Paralichthys olivaceus) の餌の季節的・空間的な変化に関する研究

という論文。

わりかし新しくて2012年発表のようです。

ChatGPTに論文をまとめてもらいます。

研究概要

- この研究は、日本の太平洋沿岸、茨城県沖合いの地域で2001年から2007年にかけて実施されました。

- 調査されたヒラメは、全長20から92cmの範囲で、総数5129個体でした。

主要な発見

- ヒラメは主に魚を捕食しており、胃内容物の重量において92%を占めていました。

- 最も優位な餌はカタクチイワシ (Engraulis japonica) で、捕食された魚の重量の54%を占めていました。

- カタクチイワシは年間を通じてヒラメの餌となっており、3月と4月を除き、その期間中はカタクチイワシが地域から移動していたためです。

- 3月と4月には、カタクチイワシに代わってハゼの一種(これはChatGPTの間違った生成で正確にはイカナゴです) (Ammodytes personatus) がよく捕食されていましたが、これは茨城県沖合いの北部地域 (37°20'N から 38°00'N) に限られていました。

結論

- この研究は、カタクチイワシがヒラメの重要な餌であり、地域や季節によってヒラメの餌の利用に変動があることを示しています。

- また、このような餌の空間的および季節的な不均一性がヒラメの栄養状態に影響を与える可能性があります。

この研究は

ヒラメの食性とその栄養状態に関する重要な情報を提供し、餌の可用性がヒラメの生理的状態に影響を与える可能性を示唆しています。特に、カタクチイワシがヒラメの主要な餌としての役割を果たしていることは、ヒラメの食餌習性やその生態系内での位置づけを理解する上で重要です。また、餌の季節的および空間的な変動がヒラメの栄養状態に与える影響についても考察しており、生態系の動態を理解する上での貴重な情報源となっています。

と、いうことらしいです。

自分がまとめるより早くて助かります。

しかし、AIを使ってこういう文章のまとめをしているとバカになっちゃうのでしっかり自分でも読んでみます。

すると、中々専門的な論文で、GLMMや生態的ニッチ等の言葉が出てきます。

GLMMはソフトが使う関数みたいなものなのであまり気にしなくていいですが、生態的ニッチについてはよく知らないといけないので勉強しました。

この論文の趣旨は「ヒラメの胃内容物を調べたら、生態的ニッチの考えに即した結果が返ってきた」ということのようです。

ニッチの話の前に、論文の内容に触れたいと思います。

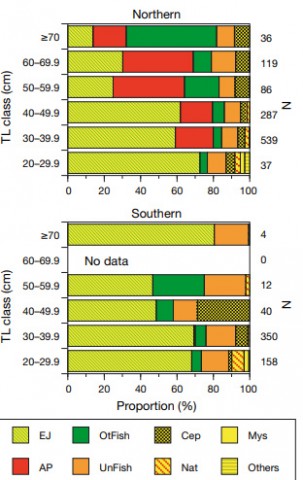

実際のデータは上図です。

グラフの斜線のEJは日本イワシみたいな名前でカタクチです。

赤いAPはイカナゴを表しています。

緑のotfishはその他の魚(魚種の表を見たところ各々0.2%くらいの割合での分布で、アナゴ、チダイ、アジ、カジカ、アイナメ、その他でした。コノシロやシロギスは0でした。)

Unfishについては大きいデータでもないし、ヒラメが魚食性が強いことからとりあえず気にしないことにします。

図の上は北の地域で下のグラフは南の地域を表していますが、顕著に違うのは北部地域ではイカナゴが存在するのでヒラメはイカナゴを食べているという事です。

また南部地域の鹿島灘ではカタクチ以外にはパターンは有りませんでした。

これがなぜ、生態的ニッチを表しているのかという話をすると、

まず生態的ニッチというのは基本ニッチと実現されたニッチというのがあるようです。

基本ニッチはヒラメの生存できる範囲を表します。

実現されたニッチというのは具体的には観測されたヒラメの生態です。(語弊あったらごめんなさい)

ヒラメがもし足が生えて陸上生活してたら猫とも食物の範囲が被りますが、ヒラメは海水に住む魚なのでその範囲が基本ニッチです。

一方、サーフにいたり、沖合200mの水深までで捕獲されたり、様々な生態で観測されているのが実現されたニッチです。(wikipediaのヒラメの項目に書いてあるような生態の事)

カタクチが居なくなると、北部ではヒラメの基本ニッチの範囲のエサであるイカナゴに主食が移っています。

ですので、生態的なニッチが観測されているというわけです。

自分の考察として生態的なニッチを考えると、この論文からはマイワシやサバはあまりエサになっていないことが挙げられます。

この論文の考察には「ヒラメの生態の範囲内には群れを作る魚がイカナゴとカタクチ以外に居なかった」と書かれていました。

ですので、マイワシやサバはヒラメの生態や生息環境からは主体としては外れている可能性があるわけです。(食べていることはある程度の話)

こういった、カタクチが居ない状況においては、ヒラメが今まで食べていたもので、ヒイカやニギスといった魚が主食になっていることがありました。(日本海と北海道のデータ)

またこの論文の北部のデータではヒラメのサイズが大きくなってくると色々なベイトに適合してくるのか、カタクチの比率が小さくなってきています。

これは環境に適合する範囲が広がっているとも考えられます。

じゃあ大きくなれば色んなベイトパターンがあるのか、というとそれはこのデータからは言えません。

なぜならヒラメはエサが居なくなれば他の魚を食べる事が分かっているのでその範囲が大きくなる可能性が示唆されているので、基本はカタクチという性質が変わっていない可能性もあるからです。

ぶっちゃけこの論文からは、ヒラメの生態についてはあまりわからないですが、エサが無くなれば近くのモノを食べる、ということは言えると思われます。

そして、一番ヒラメの生態として密接に関わっているのはカタクチであり、次いでイカナゴです。

これはどのデータを見ても大体そうです。

釣り人の中にはヒラメがボラにボイルしているというシーンを見たことがある人がいるかもしれません。

それは本当だと思いますが、カタクチが居なくなると他の魚を食べだすのは論文でも明らかなのでそれだけでボラパターンだ、とは言えないわけです。

因みに持論だと、私は生態的なニッチという考えにもちょっと懐疑的です。

ヒラメには生態があってその場の環境に近いからカタクチが選ばれている、という考えからカタクチが多いというのが水産の科学の立場だと思うのですが、例えばインドネシアみたいな熱帯にもカタクチが居てそこに冷水を好むとされているヒラメが居ることを考えると生態に即している状況とは言えない反例があると思われます(追記;これは勘違いで実はダルマカレイの仲間だったようです)。

また流れが速いサーフにカタクチが入って来た際には、泳ぎが下手なハズのヒラメが釣れることもからも明らかにヒラメはカタクチに偏向していると考えています。

要するに、「ヒラメの基本的なニッチから外れている」と考えられるからです。

ここら辺は学者先生と殴り合う(丁寧な議論をするという意味)覚悟があるのでいつか話を聞いてみたいと思っています。

ヒラメのベイトの理論の面白さが伝わっていることを願っております。

- 2024年1月24日

- コメント(0)

コメントを見る

fimoニュース

| 10:00 | 当たり潮 漁師言葉で「モタエ」につく寒チヌ |

|---|

| 08:00 | 人も凄いが…当たり年の予感?バチ抜けフィーバー! |

|---|

| 00:00 | [再]飛距離が正義 ノーマルでも飛ぶルアー |

|---|

| 2月27日 | この瞬間が堪らない 積雪前にクロダイ遊び |

|---|

| 2月27日 | 気まぐれなバチと食わないバチボイルに苦しめられた |

|---|

登録ライター

- ムスッとしてたら

- 10 時間前

- はしおさん

- ヨーヅリ:トビマル

- 11 時間前

- ichi-goさん

- 『ワームの釣りは、向い風が吉…

- 1 日前

- hikaruさん

- 44th 早い話がイマジネーション

- 8 日前

- pleasureさん

- フィッシングショー大阪2026行…

- 19 日前

- ねこヒゲさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント