プロフィール

BlueTrain

茨城県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:444

- 昨日のアクセス:409

- 総アクセス数:1391109

QRコード

▼ ヒラメと水温について。

- ジャンル:日記/一般

ヒラメと水温について。

ヒラメとはかなり水温には敏感な生き物だ。

まず水温が高いと産卵をし出す。

孵化後、水温が高いとメスがオス化してしまう。

適水温は18~24℃とも言われていて、水温が高いとエサをよく食べて成長が早い。

またヒラメの生物学と資源培養という本によると、北海道~東北のヒラメの系群では冬は殆ど策餌しないとのこと。

これは採取した個体にもよるだろう。

大体こういうデータは環境に左右されやすいのでこれだけで完全なデータという事は言えないが、参考として挙げておきます。

じゃあ、ヒラメという魚は水温によって回遊してくるのだろうか?

これはヒラメの回遊行動の中では一つの議題になっていると思う。

研究者も安易に考察しすぎで、水温と共にヒラメが南下したら、ヒラメは水温を追いかけて南下している、と言ってしまう場合がある。

古い論文だが、この論文にそう書いてある。

九州南西海域産ヒラメParalichthys olivaceusの年齢と成長

https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010540925

ただこの論文にも書いてあることだけど、鹿島灘では夏では北上する行動がみられるので単に水温とは言えない、とも書いてある。(読んだの大分前なので記憶違いでなければ)

また実験室などの論文もある。https://www.kaiseiken.or.jp/publish/reports/lib/2002_04_02.pdf

これによると、実験室の下ではヒラメは温度選好性が見られなかった。(根魚の性質のよう)

また、他の論文で読んだのは、ヒラメは水温が高くなっても動かないでそのまま臨界温度を超えて死んでしまったとのこと。

そういうわけで色々なデータや論文見た結果、ヒラメは釣りで言われているほど単に水温で移動しないんじゃないか、と予想している。

ただ、論文を読んでも移動回遊については謎が多くてはっきりしない所が多い。

ヒラメの回遊を語るときには、水温とヒラメの回遊の関係は科学的には完全な証明が出来ていないという注釈は必要だと思う。

次に、よく言われている、「冬は水温の下がる朝より昼のほうが釣れやすい」というのはどうだろうか?

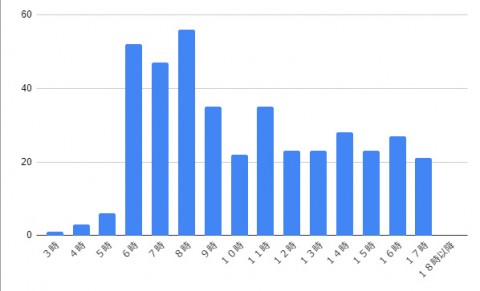

これは前回の記事と同じデータのグラフで茨城の1月以降の3か月間の真冬のサーフの釣果のデータ。

昼に特別釣れているというデータは無く、むしろ朝の方が釣れている。

これを張ったところ、朝は人が多いから釣れている、と言われたんだけど、それに対しては釣り人の各人で分析すれば人の数に関係なく分析できるので、朝と昼、夕に釣果が散らばっている人を探して分析すれば人の多さに関係なく分析は出来る。

それと、水温が上がっているはずの午後でもそれほど有意に釣果が上がっていると思えない。

しかし釣果自体は間違いなくハイシーズンと比べると落ちている。

以上の事から、サーフヒラメのゲーム性の組み立てには水温は関係ないかもしれない。

ただ、全体の釣果としては水温が高い方が良いことから水温が完全に無関係とは言えない。

例えば自分の仮説である、ヒラメ=イワシ理論を使うと、カタクチイワシが温度選好性があって高水温を好む場合にヒラメがカタクチイワシの策餌回遊でサーフに来ているとするならば冬は釣果が下がるだろう。

一方、厳寒期であってもカタクチイワシが水温に関係なくサーフに接岸する事が少ないながらもあるので厳寒期でもヒラメがサーフから釣れている説明も出来る。

最後は個人的な仮説も入ったが、科学的な見地から考えると、水温とヒラメの回遊との関係は完全には証明されていないため、慎重なアプローチが必要。

安易に水温と釣果を結んでいる情報には注意を払いたい。

- 2023年12月10日

- コメント(0)

コメントを見る

fimoニュース

| 22:00 | 新年早々めでタイ? なんかデカイ魚を釣りたいと… |

|---|

| 20:00 | 冬なのに秋の様なミノーでボコボコだった釣行 |

|---|

| 16:00 | ジャーキングはリアクションと思い込んでた |

|---|

| 14:00 | 総勢35名2隻に分かれてカワハギバトル |

|---|

登録ライター

- こんなに遠かったかな

- 23 時間前

- はしおさん

- イズム:ビアマグ88F

- 2 日前

- ichi-goさん

- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…

- 7 日前

- hikaruさん

- リールにぴったりラインを巻く

- 9 日前

- papakidさん

- あなたが釣りをはじめた「きっ…

- 9 日前

- ねこヒゲさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 湘南秋鱸、大型捕獲!

- ハマケン

-

- 最近の釣果に感謝

- Kazuma

最新のコメント