プロフィール

BlueTrain

茨城県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:116

- 昨日のアクセス:191

- 総アクセス数:1397614

QRコード

▼ サーフの散逸構造について

- ジャンル:日記/一般

一昨日も釣行。

ライントラブルで40分くらい時間をロスト。

その後は全くレンジが分からず。

かっ飛び棒もメタルジグもレンジに沿って動かしながら巻いてくることができない。

一回底を取ってからゆっくり巻くだけなんだけど、気が短くなりすぎててぐるぐる巻いてしまう。

ルアーの編成が少し偏っているので直す。

あとは何回も同じところに投げすぎかもしれない。

釣れる時は2、3投で釣れることが多いのに8投くらいしていた場所もあった。

諦めの速さとこれで釣れなきゃいないと思える変な自信を持つようにするのが今回の反省点。

釣りを真面目にやりすぎると自分が釣られてしまう。

昨日も朝釣行。

周りではソゲが一匹釣れていた。

シラスが入っているようでイシモチなんかも釣れているみたい。

しかしいいポイントに人が入ってしまっていてなかなか釣りがしずらい。

誰だ、ポイントの見方なんて情報を書いている奴は。ホントにいい迷惑。(自分です)

まぁ自分でここがいいポイントだと書いて他の方がそれを参考にしてもらっているならそれ以上の喜びはない。

存分に釣ってくれ給へ。

サーフの地形の難しい話

そもそも僕は海岸の研究をやっている大学の研究室にいたことがある。

難しい言葉で「散逸構造」というものがある。

これは入力と出力がある値のときにしか成り立たないような構造の事をいうらしい。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%A3%E9%80%B8%E6%A7%8B%E9%80%A0

ノーベル賞も出ているんだから大した研究なんだろう。

サーフも実はこの散逸構造が成り立っているのでは?と、ひそかに思っている。

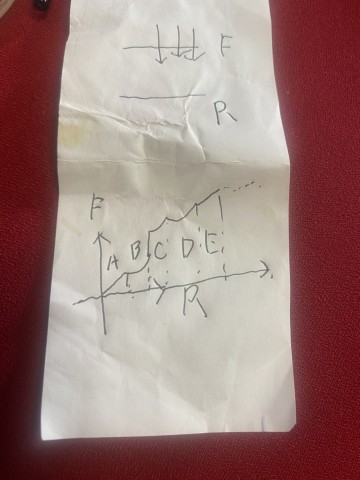

いきなり思いついたのでレシートの裏に書き始めた図。

Fというのが流量みたいな量。Rが海岸の砂とかの関係の量。

そして、それに対しての砂粒の大きさ(粒径)と重さによって分岐というものが起きる。

サーフの地形は6パターンになる、というところまで実は分かっている。

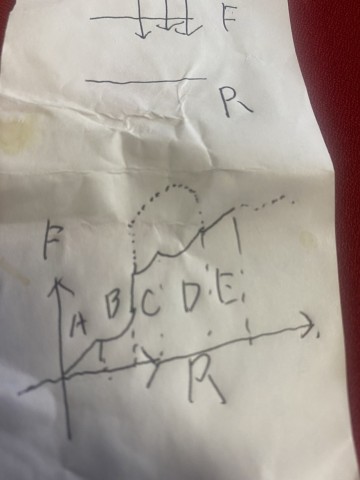

例えばこんな風に解がRの値によって違う関数になったりするイメージ。(サーフの地形ではCとDの状態がいい地形と呼ばれる)

Aの場合は比例関係なのにBの間は2次関数みたいな感じ。

これを分岐というらしい。

これは値が飛び飛びの値を取らずに動いていると予想しているけど

実際は点線のように別のパターンが隠されているかもしれない。

実在のサーフでは起きないような事でも人の手を加えて非常にまれな解が生まれる状態を自然界で作り出すとそんな状況も出るのかもしれない。

すなわちまだ未知なるサーフの地形というものがあるのかもしれない。

こんな話を真面目に聞いていると釣られてしまうということになると先ほど書いたのであまり真に受けずに読み流していただけたらいいかと思います。

そんな感じの事を考えてノーベル賞を取り、インタビューでシーバス釣りの方が難しい、と言ってみたいです。

- 2021年5月9日

- コメント(0)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- スミス:ディプシードゥMAX

- 7 日前

- ichi-goさん

- 『秘策!ステルス作戦』 2026/…

- 8 日前

- hikaruさん

- 新年初買

- 13 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 16 日前

- 濵田就也さん

- 野生の本能を刺激する

- 23 日前

- はしおさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント