プロフィール

BlueTrain

茨城県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:224

- 昨日のアクセス:409

- 総アクセス数:1390889

QRコード

▼ よく質問のあるサンドバーって何なのかについて

- ジャンル:日記/一般

良く聞かれるのが、どんなところで釣ればいいの?っていう事。

うーん。

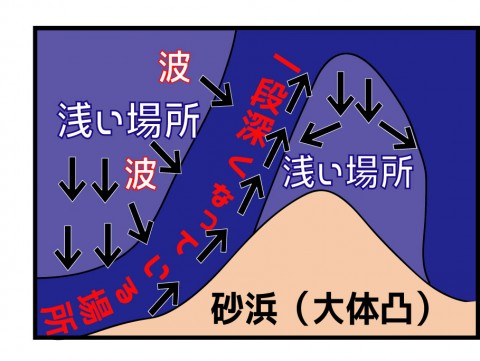

という事で地形の話。

典型的な例。

この地形を図で描く。

するとこんな感じになる。

結構言われているのが、掘れている場所を釣る、っていう誤解なんだけど、掘れている場所っていうのは浅い場所があって初めてそういう地形が出来るので、掘れている場所がいつでも釣れるわけじゃない。

浅い所があるから掘れる、この2つはサーフでは常に対になっている、という風に考える。

これがなぜか?という事から説明しなければならない。

そもそも、離岸流というのは波の水の集まりである。

水は波によって質量輸送が起きて、その水が戻る場所が離岸流、という事になる。

その波の質量輸送によってベイトが手前まで運ばれる、というのが自分の考え。

すると波が起きないと離岸流が起きない、という事にもなる。

波の水の移動の事をストークス波による質量輸送という。

そのストークス波の質量輸送は、浅ければ浅いほど速度が速い。

次の図で描くのは、深さと波の速さの関係。

縦が速度、横が深さを表している。単位は深さ初期値10cmで1cm単位、横がメートル毎秒。

初期値は波長26.5m周期が4.8秒波高が0.8秒で計算しました。

前にもブログで書いたんだけど、10cmの所に80cmの波は経たないので10cmくらいのところでは波がめちゃくちゃ速くなってる。

図を見ると、やはり浅い所の方が水は速い。

しかも指数関数的に減少しているので、いかに水深が離岸流の形成に大きく関与しているのかが分かる。

なので、僕は地形を選ぶときに、まず浅い場所、若しくは波の高くなっている場所を探すのが大事だと考えています。

ただ深い場所なのと波で掘れている場所は違う、という風に簡単にいってもしまえばそういう事。

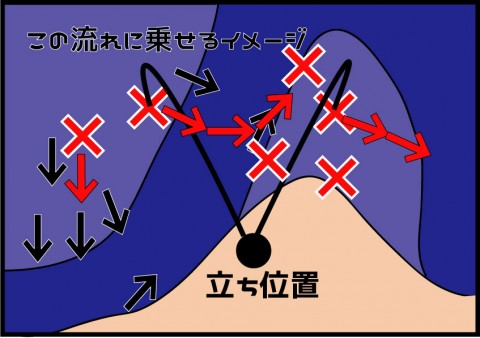

じゃあ、地形と釣り方はどのようにしているのかというと、

上げの場合、特に上げっぱな、という時はこんな感じ。

別に上げじゃなくても波が強かったり水深が低ければ適当で構わないと思う。

こんなもんは見た感じが一番大事なのだ。

大体ヒラメ食ってくるようなのは瀬の際が多いんだけど、ガッツリ流心でも出る。

僕は巻きだけで浮かせて流れに乗せるのが好きでその方法で釣ることが多い。

別にそうじゃなくて、ガンガンジャークしても釣れるんだろうけど、僕はそういうのはやらない。

僕はこういう、地形が分かってますよ、っていうのをヒラメにお伝えすると、ちゃんと応えてくれるのがヒラメ釣りの好きな所。

下げになってくると掘れている所から水が風呂の栓を抜いたように流れが出始まる。

するとその中に今までたまったベイトが抜けていくのを狙ってヒラメが来る気がするのでその時は流心を狙うようにしたりしていますが、やっぱりそんなのは見た目が大事。

ああ、流れているな、と思ったらそこを狙えばいいと思う。

一概にヨブが釣れるとか瀬が釣れるとかは言えないことが多い。

ただ、基本としては浅い所から水が来るのでそういう場所からベイトが来て、掘れている場所まで流されている、っていうイメージです、僕は。

あくまで、個人の思っている事なので、事実だとは思わないようにしていただきたいです。

言いたいのは、上の写真の図で見るのは、

こういう掘れた場所も大事なんだけど、

こういう波の来る場所がしっかり沖まで浅い場所の方が好き。

この間にヨコヨブみたいなのが入らない方が良くて、しっかりと浅い方が良い。

掘れていてあんまり好きじゃないのは、

こういう波の無い沖のブレイクまで60mくらいの、手前だけから流れが出ているような場所は、出なくはないけど、あんまり好きじゃない。

流れが出ても、ベイトが手前まで来る場所がない。

なんかまだまだ書きたいことはあるんだけど、今回はこのくらい。

こういうの内容が重複するし、新しいことを書くときに前書いたことと関連出来るようにしたいので是非fimoで出来るようにしてもらいたいです。

もうなるまで要望出し続けるw

うーん。

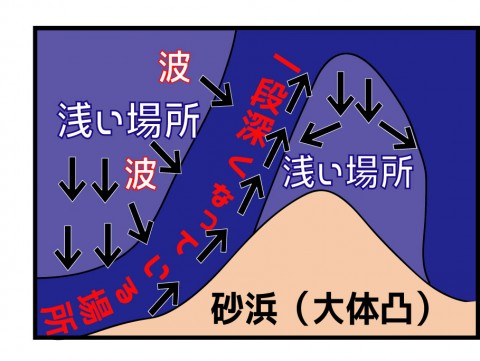

という事で地形の話。

典型的な例。

この地形を図で描く。

するとこんな感じになる。

結構言われているのが、掘れている場所を釣る、っていう誤解なんだけど、掘れている場所っていうのは浅い場所があって初めてそういう地形が出来るので、掘れている場所がいつでも釣れるわけじゃない。

浅い所があるから掘れる、この2つはサーフでは常に対になっている、という風に考える。

これがなぜか?という事から説明しなければならない。

そもそも、離岸流というのは波の水の集まりである。

水は波によって質量輸送が起きて、その水が戻る場所が離岸流、という事になる。

その波の質量輸送によってベイトが手前まで運ばれる、というのが自分の考え。

すると波が起きないと離岸流が起きない、という事にもなる。

波の水の移動の事をストークス波による質量輸送という。

そのストークス波の質量輸送は、浅ければ浅いほど速度が速い。

次の図で描くのは、深さと波の速さの関係。

縦が速度、横が深さを表している。単位は深さ初期値10cmで1cm単位、横がメートル毎秒。

初期値は波長26.5m周期が4.8秒波高が0.8秒で計算しました。

前にもブログで書いたんだけど、10cmの所に80cmの波は経たないので10cmくらいのところでは波がめちゃくちゃ速くなってる。

図を見ると、やはり浅い所の方が水は速い。

しかも指数関数的に減少しているので、いかに水深が離岸流の形成に大きく関与しているのかが分かる。

なので、僕は地形を選ぶときに、まず浅い場所、若しくは波の高くなっている場所を探すのが大事だと考えています。

ただ深い場所なのと波で掘れている場所は違う、という風に簡単にいってもしまえばそういう事。

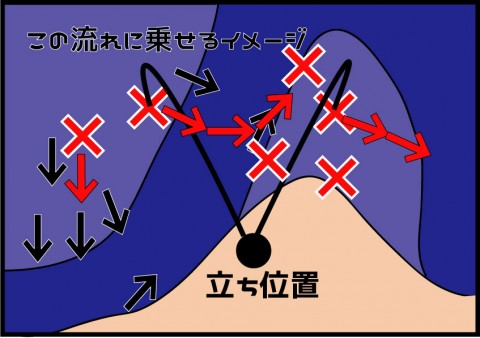

じゃあ、地形と釣り方はどのようにしているのかというと、

上げの場合、特に上げっぱな、という時はこんな感じ。

別に上げじゃなくても波が強かったり水深が低ければ適当で構わないと思う。

こんなもんは見た感じが一番大事なのだ。

大体ヒラメ食ってくるようなのは瀬の際が多いんだけど、ガッツリ流心でも出る。

僕は巻きだけで浮かせて流れに乗せるのが好きでその方法で釣ることが多い。

別にそうじゃなくて、ガンガンジャークしても釣れるんだろうけど、僕はそういうのはやらない。

僕はこういう、地形が分かってますよ、っていうのをヒラメにお伝えすると、ちゃんと応えてくれるのがヒラメ釣りの好きな所。

下げになってくると掘れている所から水が風呂の栓を抜いたように流れが出始まる。

するとその中に今までたまったベイトが抜けていくのを狙ってヒラメが来る気がするのでその時は流心を狙うようにしたりしていますが、やっぱりそんなのは見た目が大事。

ああ、流れているな、と思ったらそこを狙えばいいと思う。

一概にヨブが釣れるとか瀬が釣れるとかは言えないことが多い。

ただ、基本としては浅い所から水が来るのでそういう場所からベイトが来て、掘れている場所まで流されている、っていうイメージです、僕は。

あくまで、個人の思っている事なので、事実だとは思わないようにしていただきたいです。

言いたいのは、上の写真の図で見るのは、

こういう掘れた場所も大事なんだけど、

こういう波の来る場所がしっかり沖まで浅い場所の方が好き。

この間にヨコヨブみたいなのが入らない方が良くて、しっかりと浅い方が良い。

掘れていてあんまり好きじゃないのは、

こういう波の無い沖のブレイクまで60mくらいの、手前だけから流れが出ているような場所は、出なくはないけど、あんまり好きじゃない。

流れが出ても、ベイトが手前まで来る場所がない。

なんかまだまだ書きたいことはあるんだけど、今回はこのくらい。

こういうの内容が重複するし、新しいことを書くときに前書いたことと関連出来るようにしたいので是非fimoで出来るようにしてもらいたいです。

もうなるまで要望出し続けるw

- 2019年1月31日

- コメント(1)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- こんなに遠かったかな

- 13 時間前

- はしおさん

- イズム:ビアマグ88F

- 1 日前

- ichi-goさん

- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…

- 7 日前

- hikaruさん

- リールにぴったりラインを巻く

- 8 日前

- papakidさん

- あなたが釣りをはじめた「きっ…

- 9 日前

- ねこヒゲさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 湘南秋鱸、大型捕獲!

- ハマケン

-

- 最近の釣果に感謝

- Kazuma

最新のコメント