プロフィール

BlueTrain

茨城県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:175

- 昨日のアクセス:188

- 総アクセス数:1402488

QRコード

▼ 自分の釣りの分析の仕方について。

- ジャンル:ニュース

因果関係とは何か?

最近因果関係とか相関関係についての本を読んで面白かったので考え方のご紹介をいたします。

https://amzn.to/2G0xuwY

この本。人から薦められて読んでみました。

他の考えにも応用出来ると思います。

因果関係とは「物事が起きる時の原因と結果の関係の事」らしいです。

そのほかの関係は関係性があっても相関関係に含まれるらしい。

もう既に言葉が難しい。

難しくはあるのですが、fimoの記事は難しくても読んで下さる方が多いのでそのまま難しい書き方をしてしまいます。

自分の主張だと、サーフヒラメの原因と結果の関係はイワシのみである、としています。

例えば、潮周りや風というのは遠因であって、それらはイワシに影響を与えているので「風や潮周りは因果関係ではない」です。

もし潮周りや風がサーフヒラメの因果関係であるならば、大潮や小潮で明らかにどちらかが釣れるという事になるし、北風や南風でどちらかの風の方が明らかに釣れる、という事になります。

しかし実際サーフヒラメの釣果は、鹿島灘では北風の方が釣れる傾向はあるものの、明らかに北風より南風の時の方が釣れる時もあります。

もし風が因果関係ならばこういう事は起きないので風は因果関係ではありません。

また潮周りも、大潮でも小潮でも釣れる時は釣れます。

サーフでは潮位差が少ない方が離岸流などの地形が出来やすい、という事がありますが、これもヒラメが釣れることの遠因であって直接的な原因ではありません。

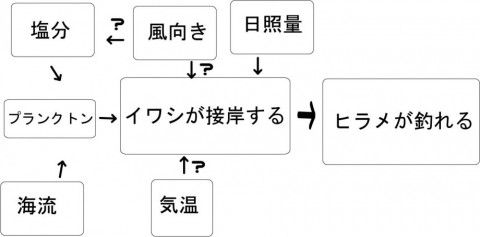

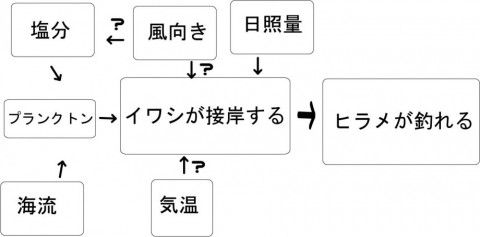

自分の今のサーフヒラメの理屈に関しての概ねの関係図です。

塩分や海流は直接的なヒラメの原因にはなっていなくて、イワシの接岸に関係しているのでヒラメが成り立つ、という図です。

この図はかなり分かりやすいと思いますので今後、度々出てくると思います。

そしてよく分かっていない、ところには「?マーク」がついています。

風向きに関しては塩分が原因なのか、それともイワシが流されているからなのか、海面のプランクトンが流されているのかはっきりしていないです。

これを簡単に「~です」と言い切ることは現時点では出来ないですが仮説はいくつかあります。

因果関係と相関関係の話だと、塩分が下がるとある種のプランクトンの発生に役立ちます。

そうするとイワシが寄りますが、このプランクトンをエサとして、サヨリもよく寄ります。

このサヨリもヒラメが食べることがあるのですが、本質ではなく、相関関係だ、というのが自分の主張です。

もしサヨリがヒラメのベイトならば、サヨリがいればヒラメが居ることが非常に多い、という事になりますがパターン不成立の事の方が多いでしょう。

と、自分の主張だけ書いてもしょうがないので、論理的な考え方の応用をちょっとやってみたいと思います。

「大潮の後の中潮で、潮が動きすぎず日の出ごろにプランクトンを追いかける小魚が出てくるときにヒラメを狙う」

というお考えで釣りをされている、という方にご意見を頂きました。

このご意見を全く肯定しまして、それでそのお考えからどのように釣りの分析をしていくかやってみたいと思います。

まず、ヒラメが釣れる因果関係は「小魚」です。

そして小魚が出てくる理由が「プランクトン」です。

そのプランクトンは「潮の動きがありすぎないほうがいい」との事です。

その条件が一番いいのが大潮の後の中潮との事。

自分ならですが、例えば、その仮定した小魚が一番エサを食べるのに適している口内流速はどのくらいなのか?

という事を考えます。

自分の話になってしまって恐縮ですが、イワシの場合は口内流速が15cm/sが最適との事なのでそれほど速くないです。

丁度、風が吹いて起こる水の流れ、と同じくらいです。

もし、仮定したベイトがいるのなら、その具体的な魚の最適な摂餌の口内流速を調べれば、潮が動いていたほうがいいのか、それとも動かないほうがいいのか、が分かると思います。

また体長やヒレの長さから遊泳力も分かります。

すると、その口内流速と潮流によるすり合わせをして、その考え自体が正しいのかどうか?という検討に入ります。

もしここで、最適な口内流速と潮流によるすり合わせが失敗してしまった場合、それでも「あまり潮が動かないほうが誤差でない範囲でヒラメが釣れ易い」という場合は仮定したベイトが間違っている可能性が高いと思います。

また、そのベイトが居れば潮流が関係なくヒラメが釣れ易い、という場合はもっとそのベイトを掘り下げて調べてみることをおススメします。

もし、潮流による流れがサーフヒラメにおいて影響が強いのならば、流れ自体は潮流だけではないので、同じ潮の流れの速さの場所を見つけてみて、そこでヒラメが釣れるかどうか?という実験もしてみてはどうでしょうか。

例えば、温排水や河口などです。

こんな風に分析をすることで、どこに釣りに行くか、という事に目的意識が生まれると思います。

もしその考え通りに温排水や河口で釣れたら楽しいと思います。

こんな風に考えてみると、釣りと言うのはかなり分析の要素の強いスポーツである、と思います。

最近因果関係とか相関関係についての本を読んで面白かったので考え方のご紹介をいたします。

https://amzn.to/2G0xuwY

この本。人から薦められて読んでみました。

他の考えにも応用出来ると思います。

因果関係とは「物事が起きる時の原因と結果の関係の事」らしいです。

そのほかの関係は関係性があっても相関関係に含まれるらしい。

もう既に言葉が難しい。

難しくはあるのですが、fimoの記事は難しくても読んで下さる方が多いのでそのまま難しい書き方をしてしまいます。

自分の主張だと、サーフヒラメの原因と結果の関係はイワシのみである、としています。

例えば、潮周りや風というのは遠因であって、それらはイワシに影響を与えているので「風や潮周りは因果関係ではない」です。

もし潮周りや風がサーフヒラメの因果関係であるならば、大潮や小潮で明らかにどちらかが釣れるという事になるし、北風や南風でどちらかの風の方が明らかに釣れる、という事になります。

しかし実際サーフヒラメの釣果は、鹿島灘では北風の方が釣れる傾向はあるものの、明らかに北風より南風の時の方が釣れる時もあります。

もし風が因果関係ならばこういう事は起きないので風は因果関係ではありません。

また潮周りも、大潮でも小潮でも釣れる時は釣れます。

サーフでは潮位差が少ない方が離岸流などの地形が出来やすい、という事がありますが、これもヒラメが釣れることの遠因であって直接的な原因ではありません。

自分の今のサーフヒラメの理屈に関しての概ねの関係図です。

塩分や海流は直接的なヒラメの原因にはなっていなくて、イワシの接岸に関係しているのでヒラメが成り立つ、という図です。

この図はかなり分かりやすいと思いますので今後、度々出てくると思います。

そしてよく分かっていない、ところには「?マーク」がついています。

風向きに関しては塩分が原因なのか、それともイワシが流されているからなのか、海面のプランクトンが流されているのかはっきりしていないです。

これを簡単に「~です」と言い切ることは現時点では出来ないですが仮説はいくつかあります。

因果関係と相関関係の話だと、塩分が下がるとある種のプランクトンの発生に役立ちます。

そうするとイワシが寄りますが、このプランクトンをエサとして、サヨリもよく寄ります。

このサヨリもヒラメが食べることがあるのですが、本質ではなく、相関関係だ、というのが自分の主張です。

もしサヨリがヒラメのベイトならば、サヨリがいればヒラメが居ることが非常に多い、という事になりますがパターン不成立の事の方が多いでしょう。

と、自分の主張だけ書いてもしょうがないので、論理的な考え方の応用をちょっとやってみたいと思います。

「大潮の後の中潮で、潮が動きすぎず日の出ごろにプランクトンを追いかける小魚が出てくるときにヒラメを狙う」

というお考えで釣りをされている、という方にご意見を頂きました。

このご意見を全く肯定しまして、それでそのお考えからどのように釣りの分析をしていくかやってみたいと思います。

まず、ヒラメが釣れる因果関係は「小魚」です。

そして小魚が出てくる理由が「プランクトン」です。

そのプランクトンは「潮の動きがありすぎないほうがいい」との事です。

その条件が一番いいのが大潮の後の中潮との事。

自分ならですが、例えば、その仮定した小魚が一番エサを食べるのに適している口内流速はどのくらいなのか?

という事を考えます。

自分の話になってしまって恐縮ですが、イワシの場合は口内流速が15cm/sが最適との事なのでそれほど速くないです。

丁度、風が吹いて起こる水の流れ、と同じくらいです。

もし、仮定したベイトがいるのなら、その具体的な魚の最適な摂餌の口内流速を調べれば、潮が動いていたほうがいいのか、それとも動かないほうがいいのか、が分かると思います。

また体長やヒレの長さから遊泳力も分かります。

すると、その口内流速と潮流によるすり合わせをして、その考え自体が正しいのかどうか?という検討に入ります。

もしここで、最適な口内流速と潮流によるすり合わせが失敗してしまった場合、それでも「あまり潮が動かないほうが誤差でない範囲でヒラメが釣れ易い」という場合は仮定したベイトが間違っている可能性が高いと思います。

また、そのベイトが居れば潮流が関係なくヒラメが釣れ易い、という場合はもっとそのベイトを掘り下げて調べてみることをおススメします。

もし、潮流による流れがサーフヒラメにおいて影響が強いのならば、流れ自体は潮流だけではないので、同じ潮の流れの速さの場所を見つけてみて、そこでヒラメが釣れるかどうか?という実験もしてみてはどうでしょうか。

例えば、温排水や河口などです。

こんな風に分析をすることで、どこに釣りに行くか、という事に目的意識が生まれると思います。

もしその考え通りに温排水や河口で釣れたら楽しいと思います。

こんな風に考えてみると、釣りと言うのはかなり分析の要素の強いスポーツである、と思います。

- 2020年8月26日

- コメント(2)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- あたまでっかちランカー

- 21 時間前

- はしおさん

- 『ワームの釣りは、向い風が吉…

- 21 時間前

- hikaruさん

- ヨーヅリ:トビマル

- 4 日前

- ichi-goさん

- 44th 早い話がイマジネーション

- 7 日前

- pleasureさん

- フィッシングショー大阪2026行…

- 19 日前

- ねこヒゲさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント