プロフィール

BlueTrain

茨城県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:25

- 昨日のアクセス:183

- 総アクセス数:1401114

QRコード

▼ 「カタクチパターン、イワシの回遊について」水曜日20時からツイッタースペースで論文抄読会

- ジャンル:日記/一般

明日の20時からツイッターのスペース機能で論文を読みます。

https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010921862.pdf

今回はその前にブログで内容をまとめてしまおうという記事。

一週間前に読んで憶えていることをまとめてみる。

この論文はカタクチイワシの回遊の論文。

要点は、

・カタクチは沿岸性と沖合性の2種類のカタクチがいる。

・沿岸性のカタクチは周年を通して痩せている。

・沖合性のカタクチは脂肪を蓄えている。

その脂肪度合で沖合性か沿岸性かを判別して、サイズによって大体の回遊ルートを予想した、という論文。

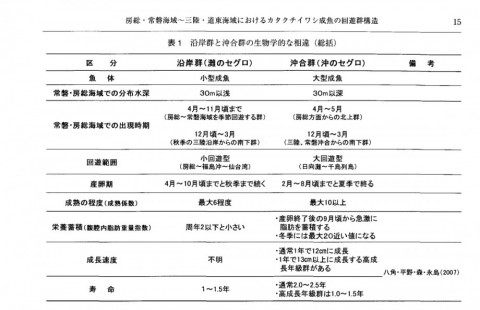

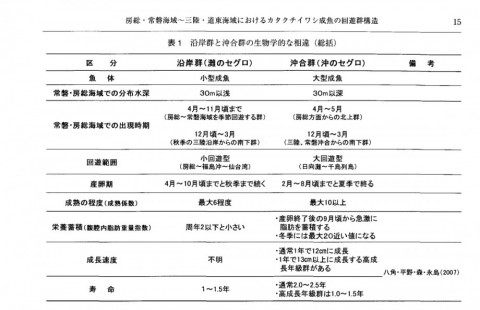

そのまとめがこちら。

まず、釣りをやる我々は、カタクチの事を「小さいイワシ」と呼んではいけない。

カタクチはカタクチ、マイワシはマイワシだ。

そしてキングオブベイトことカタクチイワシはその中でも2パターンに分けられる。

今回の論文で自分も初めて知ったんだけど、カタクチには沿岸性と沖合性があるとのこと。

この論文によると、これは種類の話ではなく、遺伝子には区別が無いらしい。

沿岸性のカタクチは卵を産む機会が多いとか、そういうのも書いてあるので読んでみたら面白いと思う。

そして、釣りに最も関係している部分は「沖合性のカタクチは暖流に乗って接岸してくる」というところだろう。

これは経験則らしいのでデータがないのはなんとも。

もっと研究してもらえるといいんだけど、我々はこの暖流がどこに当たるかは実は分かる。

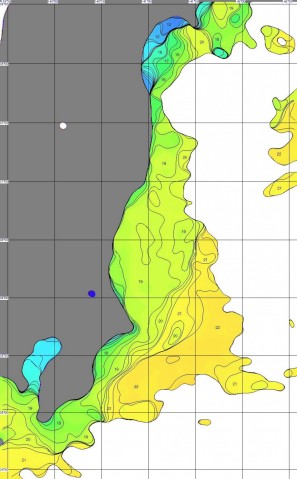

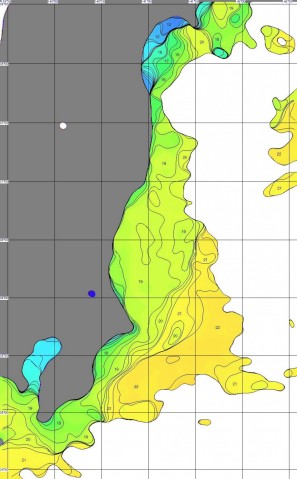

これはアメリカの軍事衛星のNOAAの表面水温図。

この等高線を追う事によって黒潮暖流が当たっている場所が分かるのだ。

https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/suishi/gyogyo/gyomusen/noaa/noaa.html

茨城県のHPで見れる。

さて、沖合性のカタクチについてはよく分かった。

沿岸性のカタクチはどうやったら見つかるのだろうか?

自分はクロロフィルによって移動していると思う。

カタクチパターンの面白さは最新機器と論文を読み込むことによって、ただ今現在進行形で作られているところ。

これは今までの釣り人の経験では絶対に分からない事なので、あそこが釣れた、ここが釣れた、というのは全くあてにならない。

衛星のひまわりやNOAAの低高度衛星を使って初めて得られる。

まぁ、情報だけで釣りしてもある程度分かるのでそこまでしなくても、とは思う。

ここからは自分の興味ついて語る。

沖合性のカタクチはなんと水深50mくらいのところにいるらしい。

そこは水温がとても低い。

黒潮というのはプランクトンが少ないと言われている。

しかし、その黒潮地帯にいるカタクチの方が、沿岸性の植物プランクトン豊かなところに住むカタクチよりも太っている。

これはなぜなのだろうか?

産卵してしまうから?

それともエサが多いのだろうか?

黒潮は餌が少ないはずなのに、住む魚が多い事を、「黒潮パラドクス(矛盾)」と呼ばれている。

これは近年分かったことなんだけど、鹿児島大で発表されたことによると、黒潮は生存競争が激しく、植物プランクトンがすぐに食べられてしまうために澄んで見えるため黒く見えるらしい。

植物プランクトンを食べているのはアミ類。

このアミ類なんだけど、この論文では沖合性のカタクチは4割弱がアミ類を食べている。

面白くないだろうか?

サーフヒラメでは、よしんばカタクチイワシが接岸しているポイントを見つけてもルアーの届く範囲にヒラメが居なければ意味が無い。

このベイトと自分の距離の接続部分が「地形」ということになる。

この地形もまた研究のし甲斐がある。

サーフヒラメでは、ベイトも地形も最先端は自分だろうと思う。

釣りの腕に関しては自分はケツから数えた方が早い。

https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010921862.pdf

今回はその前にブログで内容をまとめてしまおうという記事。

一週間前に読んで憶えていることをまとめてみる。

この論文はカタクチイワシの回遊の論文。

要点は、

・カタクチは沿岸性と沖合性の2種類のカタクチがいる。

・沿岸性のカタクチは周年を通して痩せている。

・沖合性のカタクチは脂肪を蓄えている。

その脂肪度合で沖合性か沿岸性かを判別して、サイズによって大体の回遊ルートを予想した、という論文。

そのまとめがこちら。

まず、釣りをやる我々は、カタクチの事を「小さいイワシ」と呼んではいけない。

カタクチはカタクチ、マイワシはマイワシだ。

そしてキングオブベイトことカタクチイワシはその中でも2パターンに分けられる。

今回の論文で自分も初めて知ったんだけど、カタクチには沿岸性と沖合性があるとのこと。

この論文によると、これは種類の話ではなく、遺伝子には区別が無いらしい。

沿岸性のカタクチは卵を産む機会が多いとか、そういうのも書いてあるので読んでみたら面白いと思う。

そして、釣りに最も関係している部分は「沖合性のカタクチは暖流に乗って接岸してくる」というところだろう。

これは経験則らしいのでデータがないのはなんとも。

もっと研究してもらえるといいんだけど、我々はこの暖流がどこに当たるかは実は分かる。

これはアメリカの軍事衛星のNOAAの表面水温図。

この等高線を追う事によって黒潮暖流が当たっている場所が分かるのだ。

https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/suishi/gyogyo/gyomusen/noaa/noaa.html

茨城県のHPで見れる。

さて、沖合性のカタクチについてはよく分かった。

沿岸性のカタクチはどうやったら見つかるのだろうか?

自分はクロロフィルによって移動していると思う。

カタクチパターンの面白さは最新機器と論文を読み込むことによって、ただ今現在進行形で作られているところ。

これは今までの釣り人の経験では絶対に分からない事なので、あそこが釣れた、ここが釣れた、というのは全くあてにならない。

衛星のひまわりやNOAAの低高度衛星を使って初めて得られる。

まぁ、情報だけで釣りしてもある程度分かるのでそこまでしなくても、とは思う。

ここからは自分の興味ついて語る。

沖合性のカタクチはなんと水深50mくらいのところにいるらしい。

そこは水温がとても低い。

黒潮というのはプランクトンが少ないと言われている。

しかし、その黒潮地帯にいるカタクチの方が、沿岸性の植物プランクトン豊かなところに住むカタクチよりも太っている。

これはなぜなのだろうか?

産卵してしまうから?

それともエサが多いのだろうか?

黒潮は餌が少ないはずなのに、住む魚が多い事を、「黒潮パラドクス(矛盾)」と呼ばれている。

これは近年分かったことなんだけど、鹿児島大で発表されたことによると、黒潮は生存競争が激しく、植物プランクトンがすぐに食べられてしまうために澄んで見えるため黒く見えるらしい。

植物プランクトンを食べているのはアミ類。

このアミ類なんだけど、この論文では沖合性のカタクチは4割弱がアミ類を食べている。

面白くないだろうか?

サーフヒラメでは、よしんばカタクチイワシが接岸しているポイントを見つけてもルアーの届く範囲にヒラメが居なければ意味が無い。

このベイトと自分の距離の接続部分が「地形」ということになる。

この地形もまた研究のし甲斐がある。

サーフヒラメでは、ベイトも地形も最先端は自分だろうと思う。

釣りの腕に関しては自分はケツから数えた方が早い。

- 2022年12月20日

- コメント(0)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- 44th 早い話がイマジネーション

- 10 時間前

- pleasureさん

- ヨーヅリ:トビマルJr.(フレ…

- 4 日前

- ichi-goさん

- 『あと1センチ・・・』 2026/2…

- 7 日前

- hikaruさん

- フィッシングショー大阪2026行…

- 12 日前

- ねこヒゲさん

- 新年初買

- 29 日前

- rattleheadさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント