プロフィール

BlueTrain

茨城県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:89

- 昨日のアクセス:212

- 総アクセス数:1399480

QRコード

▼ 新理論の目次。

- ジャンル:日記/一般

- (サーフヒラメ=イワシ理論)

21年現在の自分のサーフヒラメ理論のまとめをしたいと思います。

自分でもどこまで書いたかもう全然よくわかりません。

まず旧理論ではどんな感じだったかというと、

ヒラメの接岸とイワシの接岸は同じで、イワシの接岸はプランクトンに左右されているという説。

それでプランクトンは海流や塩分で決まっている。

風や気温や日照量はイワシの接岸と関係しているのかもしれない、という説。

旧理論では骨子は出来ていたものの、風向きや気温といったパラメーターから釣りのポイント決めまで落とし込めていなかった。

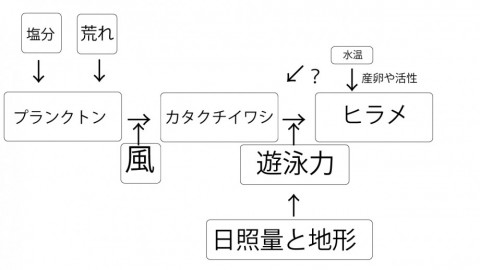

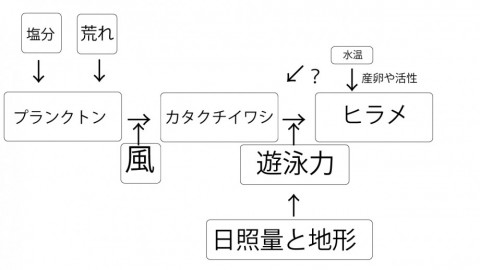

新理論はこちら。

なんか図が雑になっていますが、もう大体こんなもんでいいだろ、というのがこの説。

やっぱりヒラメはカタクチを追って入ってくる。

そしてカタクチはプランクトンの多い所にいる。

それを決めているのは、塩分と荒れ、そしてプランクトンを運ぶのは風だという事です。

という事でプランクトンの予想が釣りのポイント決めになる、というのが新理論です。

プランクトンと水温の関係性は現時点で明言は避けておこうと思います。

海流や水温とプランクトンの関係はまだ自分がまだよくわかっていません。

ですが、そこまで分析せずともプランクトンは予想できそうです。

理論から新技術を逐次投入する速さは第二次世界大戦以来でしょう。

釣りで使うプランクトンの予想は、風と湾の地形、河川によってあらかた決まります。

日本全国調べてみて、河川の位置と県単位で見た海岸線の形状はプランクトンの多寡に影響を及ぼします。

実際の釣りと理論がリンクしている例を挙げると、

例えば御前崎では西の風強風のときに青物の回遊がある、と言われているのを聞いたことがありますが、

プランクトンの移動は風による吹送流というもので説明できそう。

釣りで考えるなら、風と堤防や岬を含めた出っ張りや湾の地形、河の位置で大分読めるはず。

という事でまとめると、

1,ヒラメはカタクチで接岸してきてカタクチはプランクトンで接岸してくる

2,接岸してきたカタクチは日照量と地形、遊泳力の関係で足元まで寄ってくる。

大体この2STEPだけでサーフヒラメは語れちゃうのかな、と思います。

よく釣りには正解がないと言いますが、自分は敢えてそこに答えを出したいと思います。

いつまでも正解がなくては釣りが飽きます。

自分が釣りを再開した20年の間、釣りはほぼ変わっていませんでした。

自分は大きく変わってとんでもない分析力を身に着けて帰ってきたのでかなり議論を巻き起こすような事も書いてきました。

例えば、ヒラメのベイトはイワシだけだ、と言って大分多くの人に恨みをかったとおもいます(なぜ?)。

そういうわけで、イワシだけに絞ったらイワシの餌にたどり着いて、それを予想することによってある程度分かりそうな感じになりました。

再現性あるかないかと言われると、まだ実験段階ですが、自分は今年、全く他人の情報で釣りをしませんでしたが大会ではかなり上位の成績を出せました。

どこが釣れているとか関係なく自分で見つけられるようになりますのでポイントに人が殺到するという事もなくなると思います。

是非この理論を広めて釣り場の均等な割り当てに貢献出来たらな、と思います。

自分でもどこまで書いたかもう全然よくわかりません。

まず旧理論ではどんな感じだったかというと、

ヒラメの接岸とイワシの接岸は同じで、イワシの接岸はプランクトンに左右されているという説。

それでプランクトンは海流や塩分で決まっている。

風や気温や日照量はイワシの接岸と関係しているのかもしれない、という説。

旧理論では骨子は出来ていたものの、風向きや気温といったパラメーターから釣りのポイント決めまで落とし込めていなかった。

新理論はこちら。

なんか図が雑になっていますが、もう大体こんなもんでいいだろ、というのがこの説。

やっぱりヒラメはカタクチを追って入ってくる。

そしてカタクチはプランクトンの多い所にいる。

それを決めているのは、塩分と荒れ、そしてプランクトンを運ぶのは風だという事です。

という事でプランクトンの予想が釣りのポイント決めになる、というのが新理論です。

プランクトンと水温の関係性は現時点で明言は避けておこうと思います。

海流や水温とプランクトンの関係はまだ自分がまだよくわかっていません。

ですが、そこまで分析せずともプランクトンは予想できそうです。

理論から新技術を逐次投入する速さは第二次世界大戦以来でしょう。

釣りで使うプランクトンの予想は、風と湾の地形、河川によってあらかた決まります。

日本全国調べてみて、河川の位置と県単位で見た海岸線の形状はプランクトンの多寡に影響を及ぼします。

実際の釣りと理論がリンクしている例を挙げると、

例えば御前崎では西の風強風のときに青物の回遊がある、と言われているのを聞いたことがありますが、

プランクトンの移動は風による吹送流というもので説明できそう。

釣りで考えるなら、風と堤防や岬を含めた出っ張りや湾の地形、河の位置で大分読めるはず。

という事でまとめると、

1,ヒラメはカタクチで接岸してきてカタクチはプランクトンで接岸してくる

2,接岸してきたカタクチは日照量と地形、遊泳力の関係で足元まで寄ってくる。

大体この2STEPだけでサーフヒラメは語れちゃうのかな、と思います。

よく釣りには正解がないと言いますが、自分は敢えてそこに答えを出したいと思います。

いつまでも正解がなくては釣りが飽きます。

自分が釣りを再開した20年の間、釣りはほぼ変わっていませんでした。

自分は大きく変わってとんでもない分析力を身に着けて帰ってきたのでかなり議論を巻き起こすような事も書いてきました。

例えば、ヒラメのベイトはイワシだけだ、と言って大分多くの人に恨みをかったとおもいます(なぜ?)。

そういうわけで、イワシだけに絞ったらイワシの餌にたどり着いて、それを予想することによってある程度分かりそうな感じになりました。

再現性あるかないかと言われると、まだ実験段階ですが、自分は今年、全く他人の情報で釣りをしませんでしたが大会ではかなり上位の成績を出せました。

どこが釣れているとか関係なく自分で見つけられるようになりますのでポイントに人が殺到するという事もなくなると思います。

是非この理論を広めて釣り場の均等な割り当てに貢献出来たらな、と思います。

- 2021年12月22日

- コメント(0)

コメントを見る

BlueTrainさんのあわせて読みたい関連釣りログ

fimoニュース

登録ライター

- ヨーヅリ:トビマルJr.

- 14 時間前

- ichi-goさん

- フィッシングショー大阪2026行…

- 4 日前

- ねこヒゲさん

- 『秘策!ステルス作戦』 2026/…

- 16 日前

- hikaruさん

- 新年初買

- 21 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 24 日前

- 濵田就也さん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント