プロフィール

BlueTrain

茨城県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:142

- 昨日のアクセス:253

- 総アクセス数:1398133

QRコード

▼ サーフの地形についての理解への導入。

- ジャンル:ニュース

自分は「離岸流」よりも、「ベイトの流される全体的な地形」を優先してポイントを選びます。

これがかなり難しいところ。

自分の場合は流れよりも、「サーフの地形の入り口がどこなのか」「流れのスタート地点はどこなのか」それと「波の強さはどのくらいか」という事を重要視しています。

ここが既存のサーフヒラメ理論と違っているところであります。

離岸流が釣れるというのは、サーフヒラメの基本中の基本。

海浜工学では、離岸流というのは海浜流であり海浜流というのは「波の波砕」によって起きる事。

という事は離岸流が釣れる、という事実を突き詰めて深堀すれば「波の波砕を見る」という事。

さらになぜ波の破砕がサーフヒラメで重要なのか?という事を更に突き詰めると、「沖から水が来る」という基本的かつ根本的、ごく自然な発想へと至ります。

あくまで「魚は沖から流されてきている」という点が地形選択の思想です。

これが「流れに魚が寄ってくる」という既存のサーフ理論と全く違う主張なのです。

この図でいうと、離岸流の良しあしではなく、離岸流のスタート地点がより沖からのベイトを集めやすい位置であるなら、たとえ地形自体は悪くても左側のポイントに入るべきなのです。

右の離岸流のスタート地点は左の離岸流のスタート地点と比べて手前であり、そして左の離岸流の陰に隠れてしまっています。

さらにその入り口は即ち、波の崩れ、なのでブレイクしている波を見ること、が地形眼に繋がる、というわけです。

そして波砕は、波の高さ、と水深、波の周期によって決まっています。

ここで注意なのですが、最近自分の釣り方を参考にされている方が増えてきました。

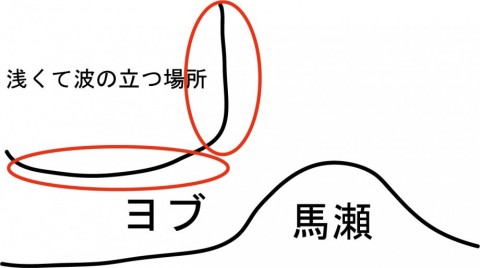

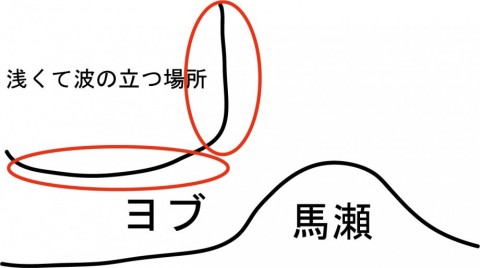

とてもありがたい事なのですが、このブレイクしている瀬の水深というのは非常に重要で、ここが立てるほど浅いとなかなかベイトは流されないのです。

そんな立てるような浅い場所を投げている方を見かけてしまうので、瀬の上の水深も気にされてください。

地形を見るというのは非常に難しいですが、自分の理屈で地形を見てしまえば500mの間でわずか1mしかない「ヒラメの釣れる場所」を当てることを出来る、事もあります。

文章で書きますと、地形の話は非常に難しく理解しがたいです。

単純にこのように書いてしまえば簡単なのですが、実際はこれだけ情報では不十分。

狙える場所としては、馬瀬の足元側よりサンドバーの際です。

だけど、地形の本質はこれだけではないのです。

たったこれだけの情報では、「うねりの来る位置」「ブレイクした波の種類」「水深」がわかりません。

地形の話は非常に難しいので、読んだ方が考えていただかないと読んだだけでは理解できるようにはならないかもしれません。

地形選びのヒントとしては、

・「離岸流が一番釣れる」という概念は一旦わすれて、離岸流がなぜできるのか?を調べる事。

・離岸流がなぜ釣れるといわれているのか?本当に離岸流がベストと呼ばれるサーフのポイントなのか?それを離岸流が出来る原因と絡めて考える事。

・ベイトはイワシだけで、そのイワシが溺れて流される、というベイトの性質をよく理解すること。

です。

理屈で言えば、魚がいる理由としては、ヨブの水深よりも波の方が重要。(波の起因となる水深は重要です!)

そして何より勘違いしやすい点が地形を語る前に確実にベイト論という事です。

あくまでベイトはイワシなのでサーフに溜まっているシロギスは一切無視する、ベイトにならない、そう心に誓って「沖から魚が波で流されてくるイメージ」を持つことが、サーフの地形を見る上で重要です。

自分の主張する、唯一のサーフのベイトであるカタクチを、サーフで狙える地形は「残っている」「流されてくる」のどちらかだということです。

そこで初めて「地形」に対して対話ができる、という事です。

コノシロやシロギスは常にサーフに居ることがあり、回遊性がそれほど高くないのです。

最期に自分のサーフの地形の要点は調べてもらえば分かりますが、「離岸流」よりも「向岸流」という事になります。

ここが他の理論と全く違う所です。

まだ今回は導入なので地形編についての詳細もやっていきたいと思います。

これがかなり難しいところ。

自分の場合は流れよりも、「サーフの地形の入り口がどこなのか」「流れのスタート地点はどこなのか」それと「波の強さはどのくらいか」という事を重要視しています。

ここが既存のサーフヒラメ理論と違っているところであります。

離岸流が釣れるというのは、サーフヒラメの基本中の基本。

海浜工学では、離岸流というのは海浜流であり海浜流というのは「波の波砕」によって起きる事。

という事は離岸流が釣れる、という事実を突き詰めて深堀すれば「波の波砕を見る」という事。

さらになぜ波の破砕がサーフヒラメで重要なのか?という事を更に突き詰めると、「沖から水が来る」という基本的かつ根本的、ごく自然な発想へと至ります。

あくまで「魚は沖から流されてきている」という点が地形選択の思想です。

これが「流れに魚が寄ってくる」という既存のサーフ理論と全く違う主張なのです。

この図でいうと、離岸流の良しあしではなく、離岸流のスタート地点がより沖からのベイトを集めやすい位置であるなら、たとえ地形自体は悪くても左側のポイントに入るべきなのです。

右の離岸流のスタート地点は左の離岸流のスタート地点と比べて手前であり、そして左の離岸流の陰に隠れてしまっています。

さらにその入り口は即ち、波の崩れ、なのでブレイクしている波を見ること、が地形眼に繋がる、というわけです。

そして波砕は、波の高さ、と水深、波の周期によって決まっています。

ここで注意なのですが、最近自分の釣り方を参考にされている方が増えてきました。

とてもありがたい事なのですが、このブレイクしている瀬の水深というのは非常に重要で、ここが立てるほど浅いとなかなかベイトは流されないのです。

そんな立てるような浅い場所を投げている方を見かけてしまうので、瀬の上の水深も気にされてください。

地形を見るというのは非常に難しいですが、自分の理屈で地形を見てしまえば500mの間でわずか1mしかない「ヒラメの釣れる場所」を当てることを出来る、事もあります。

文章で書きますと、地形の話は非常に難しく理解しがたいです。

単純にこのように書いてしまえば簡単なのですが、実際はこれだけ情報では不十分。

狙える場所としては、馬瀬の足元側よりサンドバーの際です。

だけど、地形の本質はこれだけではないのです。

たったこれだけの情報では、「うねりの来る位置」「ブレイクした波の種類」「水深」がわかりません。

地形の話は非常に難しいので、読んだ方が考えていただかないと読んだだけでは理解できるようにはならないかもしれません。

地形選びのヒントとしては、

・「離岸流が一番釣れる」という概念は一旦わすれて、離岸流がなぜできるのか?を調べる事。

・離岸流がなぜ釣れるといわれているのか?本当に離岸流がベストと呼ばれるサーフのポイントなのか?それを離岸流が出来る原因と絡めて考える事。

・ベイトはイワシだけで、そのイワシが溺れて流される、というベイトの性質をよく理解すること。

です。

理屈で言えば、魚がいる理由としては、ヨブの水深よりも波の方が重要。(波の起因となる水深は重要です!)

そして何より勘違いしやすい点が地形を語る前に確実にベイト論という事です。

あくまでベイトはイワシなのでサーフに溜まっているシロギスは一切無視する、ベイトにならない、そう心に誓って「沖から魚が波で流されてくるイメージ」を持つことが、サーフの地形を見る上で重要です。

自分の主張する、唯一のサーフのベイトであるカタクチを、サーフで狙える地形は「残っている」「流されてくる」のどちらかだということです。

そこで初めて「地形」に対して対話ができる、という事です。

コノシロやシロギスは常にサーフに居ることがあり、回遊性がそれほど高くないのです。

最期に自分のサーフの地形の要点は調べてもらえば分かりますが、「離岸流」よりも「向岸流」という事になります。

ここが他の理論と全く違う所です。

まだ今回は導入なので地形編についての詳細もやっていきたいと思います。

- 2020年6月10日

- コメント(1)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- ラッキークラフト:LV-0

- 14 時間前

- ichi-goさん

- 『秘策!ステルス作戦』 2026/…

- 10 日前

- hikaruさん

- 新年初買

- 15 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 18 日前

- 濵田就也さん

- 野生の本能を刺激する

- 24 日前

- はしおさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント