プロフィール

BlueTrain

茨城県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:54

- 昨日のアクセス:213

- 総アクセス数:1399658

QRコード

▼ 風からなぜ南部にイワシが入っていたかを紐解く。

- ジャンル:ニュース

やっと今シーズンなんで鹿島にイワシが固執しているのかが分かりました。

さっき投稿した記事は6月9日に書いたもの。

今日ヒラメサイトのひらめっぱりのトップページを見たら沿岸湧昇している海水温図が貼ってあった。

沿岸湧昇とは何か?

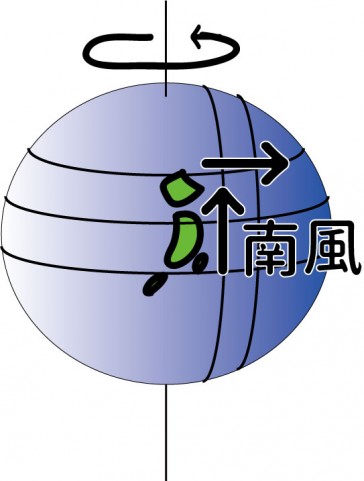

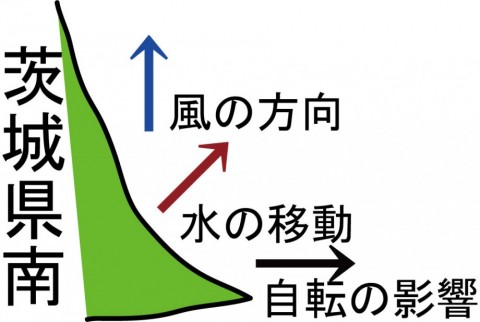

僕の書いた下手くそな地球。

地球は自転している。

そこに南風が吹く。

すると自転と風の影響で水は茨城南部では沖方向に移動する。

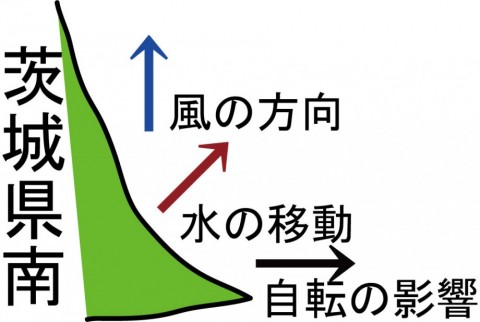

すると茨城ではこんな感じなる。

分かりずらかったら棒をクロスさせて上と右に移動させてみてほしいです。

所謂コリオリ力というもの。

ここまでが、水の移動する方向の説明です。

次に水温がなぜ下がるのかを説明します。

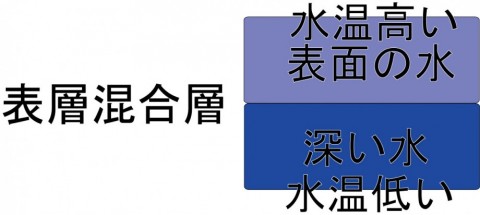

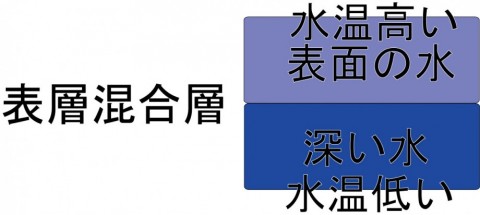

海には表層混合層というものがある。

これは夏では水深が浅く(20mだっけかな?)、冬では深い(100mだっけかな?)

https://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/data/db/kaikyo/knowledge/mixedlayer.html

気象庁HP

夏は底の方の水は水温が低いわけである。

ここで沖に水が出ると、それを補おうとして水が下から湧き出るわけである。

これが湧昇の簡単な原理。

この前の記事では、この湧昇に栄養塩があるのでアンチョベータが湧くのでいい、という事だった。

前回はラニーニャとエルニーニョが貿易風の影響で起きる、という事だった。

カタクチイワシというのは馴致温度に対し、高温に移動するという温度選好性がある。

すると、ミクロスコピックな系では湧昇域を嫌うという事になる。

そしてマクロな視点出てみると、湧昇が起きて栄養塩があれば、カイアシ類や珪藻類のようなイワシのベイトが増えるのでいいのではないだろうか。

今回の鹿島灘の「イワシが異常に鹿島に固執している」という点は、「鹿島港の南堤」に原因があってそこの風裏だけハッキリと水温が高い。

なのでイワシが鹿島に固執していると今日の朝にハッキリわかった。

自分の考えがハッキリしていて狙うのはとても面白い。

やっとイワシがなぜ鹿島に固執しているのか?どうして神栖が調子が悪いのか、がよく分かった。

これだけ湧昇が起きていれば秋ごろは逆に栄養塩の多い神栖がよかったりするのだろうか?

まぁとにかく、情報だけでイワシがあっちこっちに移動していたものが工業港の湧昇止めでイワシがそこに集まっている、という事が分かって良かった。

これで南風が吹いたら鹿島に、北風吹いたら全体に入る、という現象に説明がつく。

2週間掛かりましたが、やっとスッキリしました。

さっき投稿した記事は6月9日に書いたもの。

今日ヒラメサイトのひらめっぱりのトップページを見たら沿岸湧昇している海水温図が貼ってあった。

沿岸湧昇とは何か?

僕の書いた下手くそな地球。

地球は自転している。

そこに南風が吹く。

すると自転と風の影響で水は茨城南部では沖方向に移動する。

すると茨城ではこんな感じなる。

分かりずらかったら棒をクロスさせて上と右に移動させてみてほしいです。

所謂コリオリ力というもの。

ここまでが、水の移動する方向の説明です。

次に水温がなぜ下がるのかを説明します。

海には表層混合層というものがある。

これは夏では水深が浅く(20mだっけかな?)、冬では深い(100mだっけかな?)

https://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/data/db/kaikyo/knowledge/mixedlayer.html

気象庁HP

夏は底の方の水は水温が低いわけである。

ここで沖に水が出ると、それを補おうとして水が下から湧き出るわけである。

これが湧昇の簡単な原理。

この前の記事では、この湧昇に栄養塩があるのでアンチョベータが湧くのでいい、という事だった。

前回はラニーニャとエルニーニョが貿易風の影響で起きる、という事だった。

カタクチイワシというのは馴致温度に対し、高温に移動するという温度選好性がある。

すると、ミクロスコピックな系では湧昇域を嫌うという事になる。

そしてマクロな視点出てみると、湧昇が起きて栄養塩があれば、カイアシ類や珪藻類のようなイワシのベイトが増えるのでいいのではないだろうか。

今回の鹿島灘の「イワシが異常に鹿島に固執している」という点は、「鹿島港の南堤」に原因があってそこの風裏だけハッキリと水温が高い。

なのでイワシが鹿島に固執していると今日の朝にハッキリわかった。

自分の考えがハッキリしていて狙うのはとても面白い。

やっとイワシがなぜ鹿島に固執しているのか?どうして神栖が調子が悪いのか、がよく分かった。

これだけ湧昇が起きていれば秋ごろは逆に栄養塩の多い神栖がよかったりするのだろうか?

まぁとにかく、情報だけでイワシがあっちこっちに移動していたものが工業港の湧昇止めでイワシがそこに集まっている、という事が分かって良かった。

これで南風が吹いたら鹿島に、北風吹いたら全体に入る、という現象に説明がつく。

2週間掛かりましたが、やっとスッキリしました。

- 2020年6月15日

- コメント(1)

コメントを見る

GAN CRAFT(ガンクラフト) ルアー ジョインテッドクローマグナム230SS

posted with amazlet at 17.11.29

GAN CRAFT(ガンクラフト)

fimoニュース

登録ライター

- ヨーヅリ:トビマルJr.

- 1 日前

- ichi-goさん

- フィッシングショー大阪2026行…

- 5 日前

- ねこヒゲさん

- 『秘策!ステルス作戦』 2026/…

- 16 日前

- hikaruさん

- 新年初買

- 22 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 25 日前

- 濵田就也さん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント