プロフィール

BlueTrain

茨城県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:117

- 昨日のアクセス:221

- 総アクセス数:1400189

QRコード

▼ サーフで狙う潮周りについて。

- ジャンル:ニュース

サーフで潮周りで狙っているけど釣れない、と質問を頂いたので、潮周りとサーフの関係について思うところを書きたいと思います。

海釣りだと潮周りは重要に見えますが、サーフでは本質ではないです。

以前書いた、サーフの地形は6つに分かれるという内容の記事。

https://www.fimosw.com/u/bluetrain/mdpseod6g6m9js

拝借した知識は学術書から引用させていただきました。

サーフは凪が続けば、段々と地形が落ち着いた形になってきます。

その落ち着く原因は、サーフの波の特性。

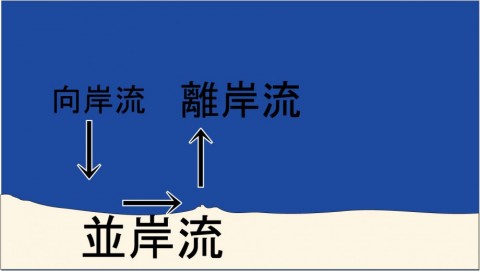

離岸流は波が破砕したものの集まり。

これがサーフの地形を作っているのでした。(復習)

波が集まるのには、「きっちりとした海岸線」が重要です。

自分の言いたい海岸線のことを「汀線(ていせん)」と呼びます。

湖と陸地の境界などで使われたりする言葉です。

きっちりとした海岸線は「潮位の幅が大きい時にはハッキリしずらい」です。

練習問題

問;離岸流ができやすい潮周りはどんな潮周りでしょうか?

シンキングタイム。

答えは「干満差が無い時」です。

サーフアングラーにとって良い地形と言うのは、ほとんどの場合は「離岸流」だと思いますが、その他の地形において起伏があるのも干満差がないほうがいいです。

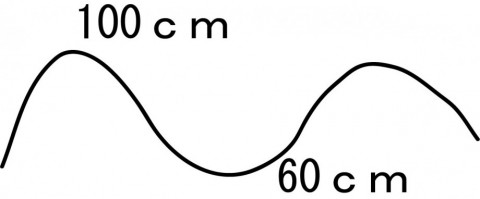

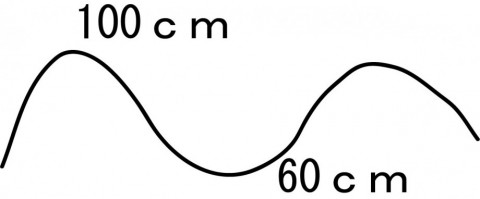

潮見表がこんな感じの潮位だと地形は「悪くなりやすい」です。

夜にマイナス干潮をはさんだ朝まずめは地形のあまり出来ていない、沿岸洲トラフ型というような地形になりやすいです。

干満差の大きい地形だと、汀線の位置が移動しますので、せっかく凪で出来た地形が崩れやすいです。

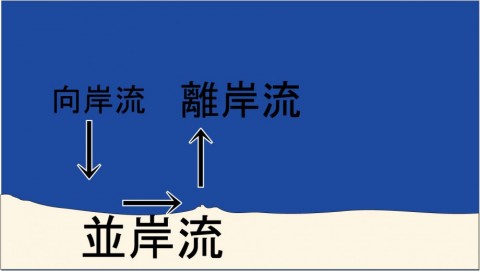

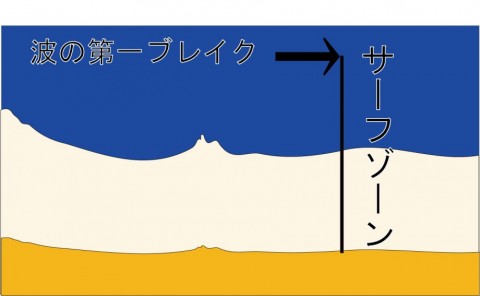

干満差のあるサーフの図

色の濃い所が満潮の汀線、薄い所が最干潮の汀線。

この間のことを「前浜」といいます。

参考;砂浜海岸の生態学 東海大学出版

https://amzn.to/345VM1Q

逆にこういう潮位の変化だと「よくなりやすい」

長潮や若潮のときのように干満差が少ないと地形はよくなりやすいです。

もっと言えば前浜の幅が狭ければ地形が良くなりやすい、とも言えます。

悪くなりやすいというのに注意点があるのですが、汀線が一定になるようなちょっと深めのサーフなら地形は良いままです。

大事なのは「汀線一定」という事です。

ここが地形では一番大事なので間違えて憶えないようにしてください。

潮位差が原因ではなく「汀線が一定な事によって凪が続けば地形が変化していく」というが大事です。

「もう屁理屈はいいからどうすればいいのだけ早く教えろ」というせっかちな方もいらっしゃるでしょう。

そもそも地形が良ければアングラーは悩まないはず。

よって潮周りによって地形が悪い時のマニュアルを書きます。

1、イワシが寄っている朝夜に狙いを定めて、地形の考えを薄くする。

→そもそもベイトがいれば地形は関係ないという考え。

2、最干潮、満潮の汀線に合わせた地形を選ぶ。

→汀線が一定なのは潮止まりなのでそこに合わせる。

3、汀線が潮位で変わらないような深い所に行く。

→そのまま。

4、テトラ帯などの人口的な汀線の場所を選ぶ

→汀線が自然で変化しない人工物が海岸線にある場所は離岸流などができやすい。

5、流れ込みなどで砂が積り易くなって汀線のハッキリしている場所に行く

これは神栖の航空写真なんだけど、流れ込みというのは砂が積もってカスプという地形が出来やすくなっている。

砂浜の流れ込みが魚にどういう影響をもたらすのかを研究した論文もあるので後で読んでフィードバックします。

最後に練習問題;

問;潮位の変化がある時は地形が悪くなりやすいという事でしたが、他にも地形の悪くなりやすい時があります。それはどんなときでしょうか。

シンキングタイム。

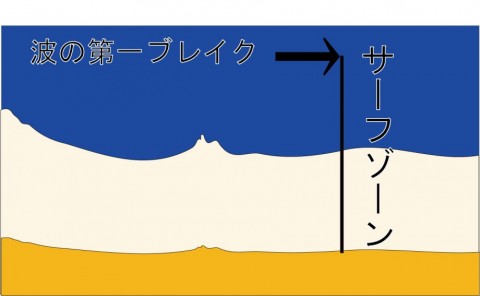

答え;汀線がハッキリしなければ地形が悪いのだから、波足が長い時(荒れている時)は地形が悪くなりやすい。

波足のおよぶところを遡上波帯といいますが、汀線がハッキリしないので地形が悪くなりやすいです。

これからの課題。

サーフに掛かる波のエネルギーと粒度と呼ばれる砂の沈降速度はサーフに6つのパターンを齎します。

それを解明してノーベル偉いで賞を目指します。

海釣りだと潮周りは重要に見えますが、サーフでは本質ではないです。

潮周りと地形について

以前書いた、サーフの地形は6つに分かれるという内容の記事。

https://www.fimosw.com/u/bluetrain/mdpseod6g6m9js

拝借した知識は学術書から引用させていただきました。

サーフは凪が続けば、段々と地形が落ち着いた形になってきます。

その落ち着く原因は、サーフの波の特性。

離岸流は波が破砕したものの集まり。

これがサーフの地形を作っているのでした。(復習)

波が集まるのには、「きっちりとした海岸線」が重要です。

自分の言いたい海岸線のことを「汀線(ていせん)」と呼びます。

湖と陸地の境界などで使われたりする言葉です。

きっちりとした海岸線は「潮位の幅が大きい時にはハッキリしずらい」です。

練習問題

問;離岸流ができやすい潮周りはどんな潮周りでしょうか?

シンキングタイム。

答えは「干満差が無い時」です。

サーフアングラーにとって良い地形と言うのは、ほとんどの場合は「離岸流」だと思いますが、その他の地形において起伏があるのも干満差がないほうがいいです。

潮見表がこんな感じの潮位だと地形は「悪くなりやすい」です。

夜にマイナス干潮をはさんだ朝まずめは地形のあまり出来ていない、沿岸洲トラフ型というような地形になりやすいです。

干満差の大きい地形だと、汀線の位置が移動しますので、せっかく凪で出来た地形が崩れやすいです。

干満差のあるサーフの図

色の濃い所が満潮の汀線、薄い所が最干潮の汀線。

この間のことを「前浜」といいます。

参考;砂浜海岸の生態学 東海大学出版

https://amzn.to/345VM1Q

逆にこういう潮位の変化だと「よくなりやすい」

長潮や若潮のときのように干満差が少ないと地形はよくなりやすいです。

もっと言えば前浜の幅が狭ければ地形が良くなりやすい、とも言えます。

悪くなりやすいというのに注意点があるのですが、汀線が一定になるようなちょっと深めのサーフなら地形は良いままです。

大事なのは「汀線一定」という事です。

ここが地形では一番大事なので間違えて憶えないようにしてください。

潮位差が原因ではなく「汀線が一定な事によって凪が続けば地形が変化していく」というが大事です。

「もう屁理屈はいいからどうすればいいのだけ早く教えろ」というせっかちな方もいらっしゃるでしょう。

そもそも地形が良ければアングラーは悩まないはず。

よって潮周りによって地形が悪い時のマニュアルを書きます。

1、イワシが寄っている朝夜に狙いを定めて、地形の考えを薄くする。

→そもそもベイトがいれば地形は関係ないという考え。

2、最干潮、満潮の汀線に合わせた地形を選ぶ。

→汀線が一定なのは潮止まりなのでそこに合わせる。

3、汀線が潮位で変わらないような深い所に行く。

→そのまま。

4、テトラ帯などの人口的な汀線の場所を選ぶ

→汀線が自然で変化しない人工物が海岸線にある場所は離岸流などができやすい。

5、流れ込みなどで砂が積り易くなって汀線のハッキリしている場所に行く

これは神栖の航空写真なんだけど、流れ込みというのは砂が積もってカスプという地形が出来やすくなっている。

砂浜の流れ込みが魚にどういう影響をもたらすのかを研究した論文もあるので後で読んでフィードバックします。

最後に練習問題;

問;潮位の変化がある時は地形が悪くなりやすいという事でしたが、他にも地形の悪くなりやすい時があります。それはどんなときでしょうか。

シンキングタイム。

答え;汀線がハッキリしなければ地形が悪いのだから、波足が長い時(荒れている時)は地形が悪くなりやすい。

波足のおよぶところを遡上波帯といいますが、汀線がハッキリしないので地形が悪くなりやすいです。

これからの課題。

サーフに掛かる波のエネルギーと粒度と呼ばれる砂の沈降速度はサーフに6つのパターンを齎します。

それを解明してノーベル偉いで賞を目指します。

- 2020年12月11日

- コメント(0)

コメントを見る

メガバス(Megabass) (2019-10-18)

価格:¥2,970

価格:¥2,970

fimoニュース

登録ライター

- オーナー:スティンガートレブ…

- 2 日前

- ichi-goさん

- 『あと1センチ・・・』 2026/2…

- 3 日前

- hikaruさん

- フィッシングショー大阪2026行…

- 7 日前

- ねこヒゲさん

- 新年初買

- 24 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 27 日前

- 濵田就也さん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント