アクセスカウンター

- 今日のアクセス:936

- 昨日のアクセス:651

- 総アクセス数:17842128

プロフィール

村岡昌憲

東京都

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

QRコード

▼ Area3 ~シーバス 旧江戸川~

- ジャンル:釣行記

- (area-釣行記-)

Area3 - Stage2 ~ その向こうに見えたもの ~

2000年10月31日・11月2日 旧江戸川シーバス

最近思うこと。

ここ最近、釣具屋でウェーダーの販売が好調かもしれん。

それほど東京湾奥のウェーディングアングラーは増加した。

しかし、葛西はウェーディングしなくても釣れるんだよ。

干潮時に地形を観察して払い出しの位置などを確認したら、満潮時に試しにサーフでやってみましょう。

訳無いから。で、潮が引いた時にウェーディングが必要なんです。

さて、ウェーダーの話。

ナイロンウェーダーだとみなさんそろそろ寒いだろう。

そこでどうするか。参考までに僕の場合の話を書きたい。

そもそもなんで異様に寒く感じるかというと汗が結露して濡れてくるから寒いのである。

そこで透湿性ウェーダー。いわゆるゴアテックスウェーダーだ。

これは汗で濡れない。これだけで3度は暖かい。

僕は東レのBAWOウェーダーを着ているが高いだけにいい。

これにミズノのブレスサーモみたいな防寒下着を着て、フリース素材で重ねて上記のウェーダーを履くとハッキリ言ってネオプレーンでも目じゃないほど温かくなる。もっと寒くなったら更に防寒スーツでも着てから水に入れば真冬でも数時間入っていられそうな感じである。

非常にコストはかかるが、ご参考までに。

最低でも防寒下着は値段的にも絶対にお薦めだ。釣り具関係だとシマノや東レが出しているし、スキー用品店でミズノのやつが買える。昔、とんねるずがTVでやっていたもじもじ君みたいで格好悪いけど、これからのシーズンは暖かいことが釣果の秘訣だ。

さて、ここからが本題。

葛西臨海公園の情報をアップしてからというものの、僕は一度も葛西に行っていない。葛西にまだまだ可能性はあると書いたのは確かだが、葛西で得たいくつかの仮説やパターンが他のエリアで通用するかをどうしても確認しておきたかったからだ。

その一つ。旧江戸川ウェーディング。この川でウェーディングする人はほとんどいない。情報が出ないこともあるだろうが、流域のほとんどがウェーディング不可能の場所だからだろう。

しかし、ほんの少しだけウェーディングできる場所があり、しかもとんでもないパターンが存在することが判ったのは今年の春であった。

なんとなくフラリと出かけた散歩の最中に、ふと河口を見ると、しじみ取りの人がホントにたくさんいた。僕はウェーダー(普通は散歩するのにウェーダーは着ないぞ、と言わないように)で海の中に入って歩いてみた。歩きながら潮の引いた地形の様子、特に底質の変化を詳細にメモを取った。

激しい貝殻の底から砂泥底への変化。河口部の複雑な流れが作る堅さと柔らかさの詳細な境界線を徹底的に調べ上げたのだ。底質の変化は流れを知るのに好都合だ。基本的に流れが弱いところの底はかなりヌタヌタである。

逆に堅い底の部分は昔の汚れた東京湾の時に堆積したヘドロの上に新たに良質な砂泥が堆積した地形である。ということは常にその付近で複雑な流れの渦が生じているところなのだ。決して流れが速い場所ではないところがキモだ。砂が堆積しやすいというだけなのである。

同時にその近くに砂を運んでくる強い流れが流れているということでもあり、堆積するほどの砂を流すということは強い下げ潮、つまり大潮などの下げ潮時にその付近で大きな渦ができるということなのだ。だから堆積した砂の上流側や下流側は段々と柔らかくなる地形に必ずなっている。ということは流れのピークの対流渦が底が堅い付近にあり、流れの強さでその付近で渦が上下にウロウロと動いているということが判るだろうか。

(但し、葛西サーフは別。あれは最初は波打ち際付近だけ人工で作ったサーフが12年の月日で浸食されて砂がサーフ全域に広がったから。あそこの砂は川が運んだ砂ではなく、人間が運んだ砂なのです。だから底が堅いのです。)

ここであえてウェーディングルートは書かない。興味ある人は来年の春に調べることをお薦めしたい。秋の干潮でもいいが、暗いので注意して欲しい。完全に川の真ん中まで行けるのだが、流れに対して直角に存在するブレイクの為、行きすぎれば川の流れに流されてブレイクから落とされる。そうなったら溺れ、ディズニー前のテトラに打ち上げられるのがオチである。くれぐれも初めての時は下げ潮の時には行ってはならない。ド干潮からをお薦めしたい。ホントね。マジ死ぬかもしれないポイントだから。

10月31日。その激流のブレイクに僕は入ってみた。今までは川の流れに対して直角に存在するブレイクラインを通すということだけを考えて投げていた。それだけでたくさん釣れたし、80upも何本かは釣っているのだけれども、今回は葛西で得たヒントを試して見たいので、あえてブレイクに対して30m上流側に入ってみた。

そしてこの直角ブレイク。潮位が引いてくると滝のように水が落ち込む地形になっている。その過程でまた底が削られブレイクというよりは小さな崖のようにガクンと落ち込む地形になっている。シーバスにとっては上から水がドンと落ちてくる状態なので、非常にベイトを捕食しやすい場所なのだろう。下げ潮時である潮位になると必ずその下に魚が溜まっているというポイントだ。そして怖いことに春に発見したときより段々と削られて上流側に進んでくるというすごいブレイクラインだ。ナイアガラの滝みたいなイメージを僕は持っているんだけれども。

なお、ここも秋の大潮干潮時は完全に干上がってしまうポイントだ。なので、魚もそれを知ってか、ある時間になるとバタッと姿を消してしまう。

その直角ブレイクに僕は一つの要素の交差を見ていた。要素の交差とは何か。それは勝利の十字だ。これが見えれば魚は必ず掛かる。しゅうちゃんのHPでもあっという間に気付かれて書かれてしまったが、葛西のキーワードは交差点だった。

僕自身は「もう一つのクロスロード」と書い理由にそこまで深い意味はなかったが、結果的にバレてしまったらしょうがない。

9月の僕のアドバンスに乗った人なら覚えているだろう。僕はずっと「あそこに見える十字」を撃ち続けろと指示を出し続けた。その十字とは荒川のシャローからチャンネルに落ちるブレイクライン上の潮目、そして橋の明かりが作る明暗部の境界線。まさにその川面に映る十字からアドバンス、そしてお客さんはのべ1000尾以上の魚を叩き出したのだ。

しかし、葛西は常に見える十字ではない。見えたり見えなかったり。最後に要素をクロスさせるのは自分の脳裏だ。まずはチャンネル。そして激しく水が混じり合うエリアだけにいくつもある潮目。この2つが交差する見えざる十字が見えた人に魚は微笑んだ。

いつも書いているが、僕らは陸の生物だ。シーバスは海の生物だ。決して陸から見た水面に表れる表情だけでなく、水の中まで透かして見なければ狙った魚は獲れない。

See through.=見抜く・透視する、という意味を持つ言葉。マイポイントクラブから精神異常なまでの情熱を持ったチームが派生した時にの名付けを頼まれたとき、僕はこの名前を選んだのだ。

そして旧江戸川。もう僕にはその見えない十字が見えていた。その直角ブレイクの水面上には何の変化も無い。そのラインとシャローからチャンネルへとつながるもう一つのブレイクライン。あいにくと強い北風で潮目はできていないが、水の中でその要素は交差しているはずだった。

30m上流側からキャストし、川での基本中の基本,U字メソッドをその十字の中で行えば3つのパターンが交差する最強のパターンになると考えていたのだった。

この日の一発目。わずか5投目に出た83センチ。十字のど真ん中でUターン。ハンマー13センチが泳ぎ始めた直後、豪快な水しぶきと共にハンマーが海に引きずり込まれた。

ハンマー最高。楽しすぎ。釣果云々よりこのルアーから始まる水柱から美しさと楽しさをどれだけ見いだせるか。

リリースをしてわずか5投目。今度はボッ!という音と共に微かなバイト。ワンテンポ送って電撃フッキングを2発かます。十字の沖側で出たために強い流れに乗って一気に下流側に走る。7分ほどのファイトの末に上がってきたのはハンマー13センチを丸飲みした82センチ。60ポンドリーダーでなければ切られていたかもしれない。

ちなみにBEATS三宅さんのHPを参考に20ポンドリーダーを2mに最後80ポンドか60ポンドリーダーを20センチばかし取り付けるとだいぶ安心感が違う。デカイミノー投げている限り、泳ぎに全く影響はないので試して欲しい。

10分ほどして反応が無くなったのでハンマー11センチにチェンジ。10投ほどしただろうか、少し潜らせ気味にドリフトさせながら十字に送り込んでいくとバイト。この日最高のヒットの瞬間であった。サイズは計測しなかったが70センチといったところ。

風が止んできたのでバンザイのシープにチェンジ。このルアーの性能もまた素晴らしい。より繊細な水柱のアーチストだ。十字の中でドリフト中にフッとリトリーブを止めてロッドを送った瞬間に爆発が起きた。85センチのちょっと黒ずんたやつだった。固定重心のみが為せる技だろう。

アイマのような細身タイプを潜らせるとすぐにフッコの餌食になった。これで普通に釣ったら30HITは行きそうな感じだった。

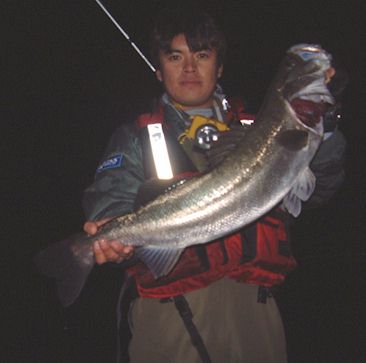

最後に直角ブレイクが干上がる寸前になってもう一発、ハンマー13センチで82センチ。陸まで戻って記念撮影して終わりとした。

しかし、90upは一発期待できそうなヒットがあったのみで今日もあげることができなかった。

2日夜。2日続いた雨で増水ながらも強い北風もあって下げ潮に期待ができそうだ。雨の合間を縫って最高の時合からスタート。ポイントキャパが少ないけど、カメラマンもやるし、牛丼もカレーもおごるからと、どうしても駄々をこねるふ~じを連れて出かけてみた。

まずは3投目。ハンマー13センチに85センチ。明らかに最初から付いているやつ。回遊待ちではなく付いているやつを取るウェーディングスタイル。この方が僕の性分には合う。

パターンは十字のど真ん中でフッと抜くやつ。湾奥ランカー狙いには13センチサイズがベストかなと確信した一尾になった。

前の魚を暴れさせすぎ為か、バイトが遠のいた。20分ほどしてこいつは78センチ。ルアーはエスフォーの11センチ。エスフォーも使いこなせると実におもしろいルアーだ。水面下3センチぐらいの状態でヒットした。

その後は全く続かない。雨水を嫌って魚が沈んでいるのか。試しにアイマを投げてみると70センチぐらい。魚は確かにいる。しかし、下のレンジで大きい魚だけ掛ける方法が判らない。あとは50センチ級の猛攻になってしまった。

ちょっと不満足であったが、今日の潮周りでここは終わり。次の潮に最後の期待をかけて湾奥100upを狙う。

なお、今日は潮が引かないので例の十字まで行けない可能性があったから、根ズレしないポイントなのをいいことに、PE0.8号巻いてリーダーをPE6号4m。(え?と思った人,PE6号を濡れた状態で貝殻に擦ってみ?そう簡単には切れないから。)そして最後に80ポンドリーダーを20センチ取り付けた。飛距離は7m増しといった感じだった。

え?ふ~じはどうしたかって?いい釣りしてましたよ。

腹立ったから牛丼やけ食いしてきました(泣)

| 使用タックル | ||

| ロッド | Palms SGP-86L | |

| リール | シマノ ステラ4000 DH | |

| ライン | 東レ シーバスPE 1号 | |

| プラグ |

ハンマー13 メガバス X-80SW |

|

- 2000年10月31日

- コメント(0)

コメントを見る

村岡昌憲さんのあわせて読みたい関連釣りログ

fimoニュース

| 10:00 | 流れが緩む瞬間を待って狙い撃つ |

|---|

| 08:00 | リールのドラグ設定 締めたら少しは変わるのかと… |

|---|

| 00:00 | [再]シーバスゲーム 厳冬期はレンジを下げる意味 |

|---|

| 1月21日 | 25年の釣り振り返り 勝率は… |

|---|

登録ライター

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 1 日前

- 濵田就也さん

- Requiescat in pace

- 2 日前

- rattleheadさん

- メガバス:ドッグXJr.COAYU

- 4 日前

- ichi-goさん

- 野生の本能を刺激する

- 9 日前

- はしおさん

- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…

- 17 日前

- hikaruさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 湘南秋鱸、大型捕獲!

- ハマケン

-

- 最近の釣果に感謝

- Kazuma

最新のコメント