プロフィール

kazu@食べる!

その他アジア

プロフィール詳細

カレンダー

最近の投稿

タグ

- シーバス

- サーフ

- 磯

- カサゴ

- メバル

- その他根魚

- シロギス

- クロダイ

- メジナ

- 遠征

- 家族

- 仲間

- ワンコ

- 復興支援

- 読書

- お散歩

- 自然とのふれあい

- 旅先でのふれあい

- ゴミ問題

- イベント

- 飲み会

- その他

- 外道様

- 初級者上達への道

- 週末のお楽しみ

- 料理

- アカメ

- トラウト

- 青物

- タチウオ

- シイラ

- 湾奥

- ヒラメ

- マゴチ

- エンターテイメント

- エッセイ

- 船釣り

- エギング

- 間違いだらけの釣り英語

- アナゴ

- ショアジギング

- エリア

- 鯉

- オフショア

- 小説

- 旅行

- デイゲーム

- 東南アジア

- 怪魚釣堀

- ジャイアント・スネークヘッド

- ピラルク

- レッドテール・キャットフィッシュ

- コロソマ

- カイヤン

- ティラピア

- クラリアス

- メコンオオナマズ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:43

- 昨日のアクセス:123

- 総アクセス数:381269

アーカイブ

検索

▼ 続・間違いだらけの釣り英語

- ジャンル:日記/一般

- (間違いだらけの釣り英語, エッセイ)

1 はじめに

以前、「間違いだらけの釣り英語」と題したブログを上げ、ボイルとライズの誤用などについて述べました。幸いとても多くの方に読んでいただきましたが、それでもなお、世の中の釣り英語の誤った使い方は止まるところを知らず、釣りメーカーやプロを含めて多くの釣り人が間違いを犯しています。

今回、改めてボイルとライズの使い分け、そこから派生してナブラとの異同について述べてみたいと思います。結論は以前のブログと変わりはありませんが、準拠した資料を明示し、より丁寧に説明することを心掛けました。みなさんの御参考になれば幸いです。

2 用語の辞書的な定義

まず最初に、それぞれの言葉の英語の定義をまとめておきます。私が展開する説明は全てこの定義に基づいています。これが私の説明の基礎になりますので、記憶に留めていただけたら幸いです。

●ボイル:boil:【動詞】(液体が)沸く、沸騰する。(海が沸き立つように)荒れ狂う。【名詞】沸騰。

●ライズ:rise:【動詞】昇る、上昇する。【名詞】下から上へ移動すること。上昇。(魚が)浮かび上がること。

(以上、weblio英和辞典・和英辞典より)

なお、結論を先取りして言うと、多くの人が「ライズ」の意味で「ボイル」という言葉を使っています。以前にも書きましたが、「ボイルが出た」、「ボイルは出るけど散発的」といった使い方が見受けられますが、これが誤用であることを説明したいと思います。

3 ボイル(boil)について

”Anglers Advantage Guide Service”というサイトにWill Bransonという方が書いた’Discover the Secret: What Is A Boil In Fishing?’という記事が掲載されています。

その中では、「ボイル」について次のように書かれています。

●釣りにおけるボイルとは何か?基本的には、魚が獲物を捕食するために水面を割ることで、水中に目に見える乱れや「沸騰状態」が発生することを指す。

●ボイルとは、魚の群れが水面近くを泳ぎ、水面に沸騰状態や波紋のような乱れを起こす自然現象のこと。

(原文)

●What is a boil in fishing, exactly? Essentially, it’s when fish break the surface of the water to feed on prey, creating a visible disturbance or “boil” in the water.

●A boil is a natural phenomenon that occurs when a school of fish swims near the surface, creating a disturbance that looks like a boil or a ripple on the water.

1つ目の●だけを読むと、日本で多くの人が使っている「ボイル」という用語の意味でも正しいように読めます。つまり、本来「ライズ」という用語が意味するところの、「魚が捕食のために水面に浮かび上がる現象」のことを「ボイル」と呼んでも良さそうです。

しかし、上記で引用した文章のポイントは、2つ目の●にある「魚の群れ」(a school of fish)という点にあります。つまり、1匹の魚が捕食のために水面に上昇してもボイルとは言わないということです。

すなわち、多くの魚(群れ)が水面に上昇して捕食を繰り返し、水面が沸騰しているような状態のことを「ボイル」と言うのです(日本語の「ナブラ」とほぼ同義ですが、この点については後述します)。

したがって、ボイルとは、単発の水面上昇捕食(この現象のことを「ライズ」と言いますが、この点については後述します)を指すのではなく、度重なる捕食によって水面が沸騰しているような状態のことを指しているのです。

参考までですが、SHIMANOのサイトでも誤用がありました。同サイトでは、「ボイル(沸騰)という用語があるが、(中略)フィッシュイーター(魚食魚)が捕食している様子を表した言葉。ボイル音(捕食音)のような使い方もする」と書かれています。

この定義だけを見ると、完全に誤りとまで言えないような気もしますが、以下の写真を見ると一目瞭然です。散発的な捕食(ライズ)であるにも関わらず、「堤防の近くで起こったハマチのボイル」とのキャプションを付け、その現象を「ボイル」と呼んでいます。

また、本来は「ライズ音」と言うべきところを「ボイル音」と呼んでいるのも誤用です。この問題が釣り業界にいかに根深く巣くっているのかがよく分かります。

(キャプション:堤防の近くで起こったハマチのボイル)

(出典:SHIMANOホームページ)

余談ですが、最近、「釣りよかでしょう」や「釣りいろは」という九州のYouTuberの方の動画をよく見るのですが、その動画の中で、(正しい意味での)「ボイル」が発生すると、「沸いた!」と言っています。まさに「水面が沸騰しているような状態」という英語の本来の意味を的確に表していると思います。

4 ライズ(rise)について

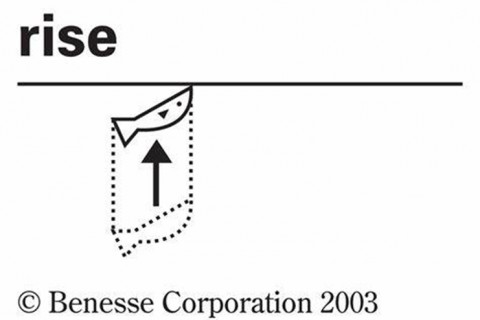

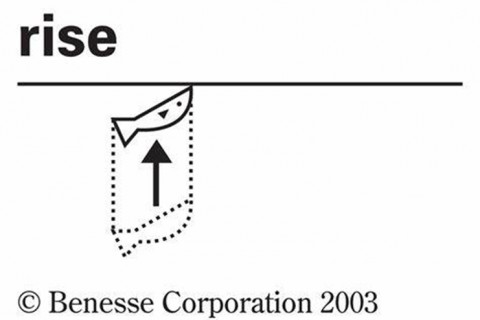

では、「1匹の魚が捕食のために水面に上昇する」という「単発の水面上昇捕食」のことをどのように表すべきか。それは、ライズ(rise)なのです。下の図を見ていただくと、そのイメージを掴んでいただけると思います。

(出典:ベネッセコーポレーションのサイト)

英和辞典(weblio英和辞典・和英辞典)を調べてみると“I haven't got a single rise.”という例文が載っていました。上述の辞書的定義に従ってこれを直訳すると、「1回も魚が水面に浮かび上がってこない」(ライズが一つも出ない)となります。

したがって、多くの人が「ボイル」と呼んでいる、魚が捕食のために水面に上昇する現象は、本来「ライズ」と呼ぶべきであることが分かります。「ライズが出た」とか、「ライズは出るけど散発的」という表現が正しいということになります。

ちなみに、「ライズ・リング」という言葉があります。“FIGHTMASTER FLY FISHING”というフライ・フィッシングのサイトに、‘Understanding Rise Rings’という記事が掲載されています。

それによると「トラウトが水面や水面近くで餌を食べると、水中にリングができ、それが激しい水しぶきのように見えたり、単なるくぼみのように見えたりする」とあります。これが「ライズ・リング」という現象で、私たちが一般的に使用している用語です。

(原文)

When a trout feeds on or near the surface, it creates a ring in the water that can appear as a violent splash or a mere dimple.

「ライズ・リング」を目がけてルアーを投じる釣りの手法のことを「ライズ打ち」と言いますが、「ライズ打ち」をしたいのに、一度も「ライズ」が出ず、「ライズ・リング」が発生しない状況に出くわすと、前述した“I haven't got a single rise.”となるわけです。

ちなみに、魚が水面に出て捕食する現象のことを「ボイル」と誤用する人でも、「ボイル・リング」とは言わずに「ライズ・リング」という表現を使います。ボイルとライズを混同している典型例と言えるでしょう。

5 ナブラについて

結論から先に言うと、ナブラ≒ボイルと言って良さそうです。「≒」としたのは、日本語由来の「ナブラ」と英語由来の「ボイル」は文化的背景が違うはずなので、完全に「=」にしませんでした。ただ、現象として共通しているのは、魚の捕食によって発生する、「水面が沸騰しているような状態」を指すという点です。

さて、「ナブラ」は言うまでもなく日本語なので、日本のサイトを検討してみたところ、色々と混乱が見つかりました。SHIMANOのサイトにあった「ナブラ」の写真と定義(らしきもの)を紹介します。この写真から見て、「ナブラ」が水面が沸騰しているような状態を指すことがよく分かります。

(出典:SHIMANOホームページ)

SHIMANOのサイトによれば、「ナブラとは大型の肉食魚に追われた小魚が海面に追い詰められ、逃げ惑う状態のこと」とされています。また、「ナブラ」という言葉は、「元々は漁師が小魚が群れた状態のことを「魚群(なむら)」と呼んでいたのが語源とされている」と書かれています。

おや?と思いました。「ナブラ」は小魚に限定された状態ではないはずです。なぜなら、私たちは、ベイトフィッシュ(小魚)を追って青物やシイラやマグロなどのフィッシュイーターが盛んに水面を割って出てきている状態のことも「ナブラ」と呼んでいるからです。

そこで、念のために「なむら」という言葉を国語辞典(weblio国語辞典)で調べてみました。「海中の魚の群れ。ぎょぐん。なぶら」だそうです。これによれば、「ナブラ」という状態においては、小魚に限った話ではなく、魚一般を指すことが分かります。これに基づけば、「ナブラ」を構成するのは、魚の大小に関係なく、フィッシュイーターとベイトフィッシュの両方のはずです。

ちなみに、同じSHIMANOのサイトの上記の「ナブラ」の写真の注釈に「沖で発生した青物(ハマチ)のナブラ」と書かれています。SHIMANOの説明では「ナブラ」を構成するのは小魚であるはずなのに、フィッシュイーターであるハマチ(少なくとも小魚ではない)の「ナブラ」というキャプションを付けるのは、明らかな矛盾です。

SHIMANOだけではありません。DAIWAも釣り番組“The Fishing”の中で「ライズ」と「ボイル」を間違えた字幕(本来「ライズ」と言うべきところを「ボイル」と説明)を出しているのを見たことがあります。それだけ釣り英語の誤用が蔓延しているということです。

誤用の例として、「釣りの教科書」というサイトの中で、「ナブラとボイル、ライズの違い」という記事を見つけました。それによると、「ナブラとはシーバスやブラックバスなどのフィッシュイーターに小魚が水面近くまで追い込まれ水面から飛び出していることを表している言葉」と書かれています。

これも一見正しそうに思えますが、SHIMANOのサイトと同様に、「ナブラ」は小魚から構成されるとしています。その証左に、「最後に分かりやすい違いの覚え方としてナブラは小魚を指し、ボイルはフィッシュイーターを指している。また、ライズはボイルと同じようにフィッシュイーターを指しているが飛び跳ねていることを指す」としています。

「ボイル」と「ライズ」がフィッシュイーターの行動を指していることは理解できますが、ナブラを構成しているのは小魚に限らない点については指摘をしたいと思います。

ちなみに、私と同意見の方のサイトも見つけました。「でら釣りブログ」というサイトに「ナブラ(ボイル、鳥山)ともじり(ライズ)の違いとは」という記事が載っていました。その中で「ナブラとボイルは同じ意味です」と書かれてあり、非常に簡潔に誤解を恐れず、それぞれの違いについて書かれています。ただし、「ライズは大人しいボイルともいえます」との記述は必ずしも正確ではないことを指摘しておきたいと思います。

6 最後に

これまで、ボイル、ライズ、ナブラの3つの言葉について検討してみました。メーカーに所属しているプロや面識のある釣り人も、正しい意味での「ボイル」と「ライズ」を使い分けられる人はほぼいません。ほとんどの人が「ライズ」の意味で「ボイル」を使っています。

私のようなことを言う人間の方が圧倒的に少数派であることは十分に理解しています。それでもなお、このようなブログを投稿するには理由があります。

多くの日本人が海外に行って釣りをする時代です。釣り番組でも海外遠征の釣りの模様を多く放送しています。海外の釣りにおいて、和製英語では正しいコミュニケーションはできません。

私自身が現在海外に住んでいるから余計に感じるのかもしれませんが、英語による円滑で正しいコミュニケーションに支えられて初めて、海外での楽しい釣り成立するのだと思うのです。

本ブログが釣り英語の正しい使い方の一助になれば幸いです。

(参考:過去の「間違いだらけ」シリーズ)

間違いだらけの釣り英語2「地形の変化」編

間違いだらけの釣り英語 Part 3.1.1ロッドワーク(トゥイッチ、ジャーク)

間違いだらけの釣り英語 Part 3.1.2ワインドは日本発祥!?

間違いだらけの釣り英語 Part 3.2ロッドワーク(スイープにあわせる??)

間違いだらけの釣り英語 Part 4リールワーク(サミング?フェザリング?バックラッシュ?)

以前、「間違いだらけの釣り英語」と題したブログを上げ、ボイルとライズの誤用などについて述べました。幸いとても多くの方に読んでいただきましたが、それでもなお、世の中の釣り英語の誤った使い方は止まるところを知らず、釣りメーカーやプロを含めて多くの釣り人が間違いを犯しています。

今回、改めてボイルとライズの使い分け、そこから派生してナブラとの異同について述べてみたいと思います。結論は以前のブログと変わりはありませんが、準拠した資料を明示し、より丁寧に説明することを心掛けました。みなさんの御参考になれば幸いです。

2 用語の辞書的な定義

まず最初に、それぞれの言葉の英語の定義をまとめておきます。私が展開する説明は全てこの定義に基づいています。これが私の説明の基礎になりますので、記憶に留めていただけたら幸いです。

●ボイル:boil:【動詞】(液体が)沸く、沸騰する。(海が沸き立つように)荒れ狂う。【名詞】沸騰。

●ライズ:rise:【動詞】昇る、上昇する。【名詞】下から上へ移動すること。上昇。(魚が)浮かび上がること。

(以上、weblio英和辞典・和英辞典より)

なお、結論を先取りして言うと、多くの人が「ライズ」の意味で「ボイル」という言葉を使っています。以前にも書きましたが、「ボイルが出た」、「ボイルは出るけど散発的」といった使い方が見受けられますが、これが誤用であることを説明したいと思います。

3 ボイル(boil)について

”Anglers Advantage Guide Service”というサイトにWill Bransonという方が書いた’Discover the Secret: What Is A Boil In Fishing?’という記事が掲載されています。

その中では、「ボイル」について次のように書かれています。

●釣りにおけるボイルとは何か?基本的には、魚が獲物を捕食するために水面を割ることで、水中に目に見える乱れや「沸騰状態」が発生することを指す。

●ボイルとは、魚の群れが水面近くを泳ぎ、水面に沸騰状態や波紋のような乱れを起こす自然現象のこと。

(原文)

●What is a boil in fishing, exactly? Essentially, it’s when fish break the surface of the water to feed on prey, creating a visible disturbance or “boil” in the water.

●A boil is a natural phenomenon that occurs when a school of fish swims near the surface, creating a disturbance that looks like a boil or a ripple on the water.

1つ目の●だけを読むと、日本で多くの人が使っている「ボイル」という用語の意味でも正しいように読めます。つまり、本来「ライズ」という用語が意味するところの、「魚が捕食のために水面に浮かび上がる現象」のことを「ボイル」と呼んでも良さそうです。

しかし、上記で引用した文章のポイントは、2つ目の●にある「魚の群れ」(a school of fish)という点にあります。つまり、1匹の魚が捕食のために水面に上昇してもボイルとは言わないということです。

すなわち、多くの魚(群れ)が水面に上昇して捕食を繰り返し、水面が沸騰しているような状態のことを「ボイル」と言うのです(日本語の「ナブラ」とほぼ同義ですが、この点については後述します)。

したがって、ボイルとは、単発の水面上昇捕食(この現象のことを「ライズ」と言いますが、この点については後述します)を指すのではなく、度重なる捕食によって水面が沸騰しているような状態のことを指しているのです。

参考までですが、SHIMANOのサイトでも誤用がありました。同サイトでは、「ボイル(沸騰)という用語があるが、(中略)フィッシュイーター(魚食魚)が捕食している様子を表した言葉。ボイル音(捕食音)のような使い方もする」と書かれています。

この定義だけを見ると、完全に誤りとまで言えないような気もしますが、以下の写真を見ると一目瞭然です。散発的な捕食(ライズ)であるにも関わらず、「堤防の近くで起こったハマチのボイル」とのキャプションを付け、その現象を「ボイル」と呼んでいます。

また、本来は「ライズ音」と言うべきところを「ボイル音」と呼んでいるのも誤用です。この問題が釣り業界にいかに根深く巣くっているのかがよく分かります。

(キャプション:堤防の近くで起こったハマチのボイル)

(出典:SHIMANOホームページ)

余談ですが、最近、「釣りよかでしょう」や「釣りいろは」という九州のYouTuberの方の動画をよく見るのですが、その動画の中で、(正しい意味での)「ボイル」が発生すると、「沸いた!」と言っています。まさに「水面が沸騰しているような状態」という英語の本来の意味を的確に表していると思います。

4 ライズ(rise)について

では、「1匹の魚が捕食のために水面に上昇する」という「単発の水面上昇捕食」のことをどのように表すべきか。それは、ライズ(rise)なのです。下の図を見ていただくと、そのイメージを掴んでいただけると思います。

(出典:ベネッセコーポレーションのサイト)

英和辞典(weblio英和辞典・和英辞典)を調べてみると“I haven't got a single rise.”という例文が載っていました。上述の辞書的定義に従ってこれを直訳すると、「1回も魚が水面に浮かび上がってこない」(ライズが一つも出ない)となります。

したがって、多くの人が「ボイル」と呼んでいる、魚が捕食のために水面に上昇する現象は、本来「ライズ」と呼ぶべきであることが分かります。「ライズが出た」とか、「ライズは出るけど散発的」という表現が正しいということになります。

ちなみに、「ライズ・リング」という言葉があります。“FIGHTMASTER FLY FISHING”というフライ・フィッシングのサイトに、‘Understanding Rise Rings’という記事が掲載されています。

それによると「トラウトが水面や水面近くで餌を食べると、水中にリングができ、それが激しい水しぶきのように見えたり、単なるくぼみのように見えたりする」とあります。これが「ライズ・リング」という現象で、私たちが一般的に使用している用語です。

(原文)

When a trout feeds on or near the surface, it creates a ring in the water that can appear as a violent splash or a mere dimple.

「ライズ・リング」を目がけてルアーを投じる釣りの手法のことを「ライズ打ち」と言いますが、「ライズ打ち」をしたいのに、一度も「ライズ」が出ず、「ライズ・リング」が発生しない状況に出くわすと、前述した“I haven't got a single rise.”となるわけです。

ちなみに、魚が水面に出て捕食する現象のことを「ボイル」と誤用する人でも、「ボイル・リング」とは言わずに「ライズ・リング」という表現を使います。ボイルとライズを混同している典型例と言えるでしょう。

5 ナブラについて

結論から先に言うと、ナブラ≒ボイルと言って良さそうです。「≒」としたのは、日本語由来の「ナブラ」と英語由来の「ボイル」は文化的背景が違うはずなので、完全に「=」にしませんでした。ただ、現象として共通しているのは、魚の捕食によって発生する、「水面が沸騰しているような状態」を指すという点です。

さて、「ナブラ」は言うまでもなく日本語なので、日本のサイトを検討してみたところ、色々と混乱が見つかりました。SHIMANOのサイトにあった「ナブラ」の写真と定義(らしきもの)を紹介します。この写真から見て、「ナブラ」が水面が沸騰しているような状態を指すことがよく分かります。

(出典:SHIMANOホームページ)

SHIMANOのサイトによれば、「ナブラとは大型の肉食魚に追われた小魚が海面に追い詰められ、逃げ惑う状態のこと」とされています。また、「ナブラ」という言葉は、「元々は漁師が小魚が群れた状態のことを「魚群(なむら)」と呼んでいたのが語源とされている」と書かれています。

おや?と思いました。「ナブラ」は小魚に限定された状態ではないはずです。なぜなら、私たちは、ベイトフィッシュ(小魚)を追って青物やシイラやマグロなどのフィッシュイーターが盛んに水面を割って出てきている状態のことも「ナブラ」と呼んでいるからです。

そこで、念のために「なむら」という言葉を国語辞典(weblio国語辞典)で調べてみました。「海中の魚の群れ。ぎょぐん。なぶら」だそうです。これによれば、「ナブラ」という状態においては、小魚に限った話ではなく、魚一般を指すことが分かります。これに基づけば、「ナブラ」を構成するのは、魚の大小に関係なく、フィッシュイーターとベイトフィッシュの両方のはずです。

ちなみに、同じSHIMANOのサイトの上記の「ナブラ」の写真の注釈に「沖で発生した青物(ハマチ)のナブラ」と書かれています。SHIMANOの説明では「ナブラ」を構成するのは小魚であるはずなのに、フィッシュイーターであるハマチ(少なくとも小魚ではない)の「ナブラ」というキャプションを付けるのは、明らかな矛盾です。

SHIMANOだけではありません。DAIWAも釣り番組“The Fishing”の中で「ライズ」と「ボイル」を間違えた字幕(本来「ライズ」と言うべきところを「ボイル」と説明)を出しているのを見たことがあります。それだけ釣り英語の誤用が蔓延しているということです。

誤用の例として、「釣りの教科書」というサイトの中で、「ナブラとボイル、ライズの違い」という記事を見つけました。それによると、「ナブラとはシーバスやブラックバスなどのフィッシュイーターに小魚が水面近くまで追い込まれ水面から飛び出していることを表している言葉」と書かれています。

これも一見正しそうに思えますが、SHIMANOのサイトと同様に、「ナブラ」は小魚から構成されるとしています。その証左に、「最後に分かりやすい違いの覚え方としてナブラは小魚を指し、ボイルはフィッシュイーターを指している。また、ライズはボイルと同じようにフィッシュイーターを指しているが飛び跳ねていることを指す」としています。

「ボイル」と「ライズ」がフィッシュイーターの行動を指していることは理解できますが、ナブラを構成しているのは小魚に限らない点については指摘をしたいと思います。

ちなみに、私と同意見の方のサイトも見つけました。「でら釣りブログ」というサイトに「ナブラ(ボイル、鳥山)ともじり(ライズ)の違いとは」という記事が載っていました。その中で「ナブラとボイルは同じ意味です」と書かれてあり、非常に簡潔に誤解を恐れず、それぞれの違いについて書かれています。ただし、「ライズは大人しいボイルともいえます」との記述は必ずしも正確ではないことを指摘しておきたいと思います。

6 最後に

これまで、ボイル、ライズ、ナブラの3つの言葉について検討してみました。メーカーに所属しているプロや面識のある釣り人も、正しい意味での「ボイル」と「ライズ」を使い分けられる人はほぼいません。ほとんどの人が「ライズ」の意味で「ボイル」を使っています。

私のようなことを言う人間の方が圧倒的に少数派であることは十分に理解しています。それでもなお、このようなブログを投稿するには理由があります。

多くの日本人が海外に行って釣りをする時代です。釣り番組でも海外遠征の釣りの模様を多く放送しています。海外の釣りにおいて、和製英語では正しいコミュニケーションはできません。

私自身が現在海外に住んでいるから余計に感じるのかもしれませんが、英語による円滑で正しいコミュニケーションに支えられて初めて、海外での楽しい釣り成立するのだと思うのです。

本ブログが釣り英語の正しい使い方の一助になれば幸いです。

(参考:過去の「間違いだらけ」シリーズ)

間違いだらけの釣り英語2「地形の変化」編

間違いだらけの釣り英語 Part 3.1.1ロッドワーク(トゥイッチ、ジャーク)

間違いだらけの釣り英語 Part 3.1.2ワインドは日本発祥!?

間違いだらけの釣り英語 Part 3.2ロッドワーク(スイープにあわせる??)

間違いだらけの釣り英語 Part 4リールワーク(サミング?フェザリング?バックラッシュ?)

- 2025年2月24日

- コメント(0)

コメントを見る

kazu@食べる!さんのあわせて読みたい関連釣りログ

メガバス(Megabass) (2019-11-25)

価格:¥4,222

価格:¥4,222

fimoニュース

| 08:00 | 価値ある1本 シーバスを釣る過程を追い求めていく |

|---|

| 2月16日 | 自作ルアーのテスト釣行…最後に |

|---|

登録ライター

- ヨーヅリ:トビマルJr.(フレ…

- 5 時間前

- ichi-goさん

- 『あと1センチ・・・』 2026/2…

- 4 日前

- hikaruさん

- フィッシングショー大阪2026行…

- 8 日前

- ねこヒゲさん

- 新年初買

- 25 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 28 日前

- 濵田就也さん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント