プロフィール

BlueTrain

茨城県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:53

- 昨日のアクセス:221

- 総アクセス数:1400125

QRコード

▼ ヒラメの回遊、ヒラメ=イワシ理論とはヒラメの回遊の事。

- ジャンル:ニュース

ヒラメは有用な漁業資源なので研究が進んでいる魚。

http://www.sea-net.pref.fukuoka.jp/gaiyo/kenkyuu/Vol01/k1-1.pdf

福岡辺りでやったヒラメの再捕獲データ。

この他にもヒラメの再放流再捕獲は行われている。

東北、鹿島灘、瀬戸内海などで行われた結果、「ヒラメには季節回遊性がある」とされている。

例では、

・山陰地方ではヒラメは西方に移動する。

・鹿島灘では南北に移動して夏季は北に、冬季は南に回遊する。

と、いう事が「知られている」(これは仮説ではなく事実)

100匹くらい逃がすと何匹かは数日で数十キロも移動したりする。

ヒラメは実はかなりの長距離回遊魚。

4日で70kmを移動したヒラメのデータあり。

https://ci.nii.ac.jp/naid/40002641415

これもまた事実。

また、デカいヒラメは遊泳力が高く再捕獲された時に遠くで見つかる傾向がある。(出典 名前忘れたけど、ヒラメ・カレイ類学会の本)

ランダムウォークの期待値は初期位置なので、いくつかのヒラメが時期に依って一定の方向に動いていればそれは回遊と言える。

もし、たまたま長距離移動したり、移動方向がランダムだったりすれば、その平均(分かりやすさの為に平均と言っています)は放流地点を中心にガウス状に拡がるが、そうはなっていない。

また一番最初に紹介した論文には、7~9月、10月~12月の北九州のヒラメは沖合で見つかったものは殆ど居なくて沿岸にしか居なかった、との記述がある。

このデータだけ見るとヒラメというのは完全に回遊性のある魚と言える。

なぜなら「沖合に殆どヒラメが居なかった」という事実が、ヒラメが居着く可能性を否定しうる事実だから。

これが季節によって南に行ったり北に行ったり、西進南下したりしているわけである。

ここまではいいでしょうか?

よくコメント欄で顔真っ赤にして書き殴られるのが、「じゃあ居着きの平目はどうなんだ!形が違うヤツがいるぞ!」

というご意見が寄せられることがある。

知らんがな、というのが自分の意見。

佐渡ではヒラメの赤いヤツは回遊で黒いヤツが居着き、というのを地元の人が言っていた、という事もあるようだけど研究者ですら伝聞である。

論文のデータから自分が推察したのは居着きのヒラメは統計的に有用なほどいなそう、という事。

根魚みたいなイメージを持っている人が多いが、実際はイナダみたいな回遊をしているのではないだろうか、と自分は思っている。

勿論あんまり移動していない、というデータもある。

これに対しては、漁獲しているのが一部地域でしかやってないから漁獲方法の問題、という考察もされている。(上記論文)

若狭湾で放ったヒラメは西進する傾向はあるもののそんなに移動していないヤツもいる。

また北海道の一部地域では明らかにジンドウイカの捕食の割合が高く、またその地域のヒラメの遺伝子が他のヒラメと交流がなく回遊性に乏しい可能性がある。

因みに、ヒラメは遺伝子的に見ると、その北海道の一部地域のヒラメ以外は他の地域に特別な明確な差はないらしい(名前を忘れたヒラメ学会の本より)

これがヒラメの回遊性によるものか、先の記事で書いたヒラメの浮遊卵の性質によるものかは分かっていない。

反例を挙げたのは、自分の意見が正しくない可能性も自分で検討していますよ、というアピールです。

自分が情報を伝えたい方は好奇心旺盛な新しい物好きの主体性のあるイケメンイケジョの方ですのであんまり見栄えのいいアピールばかりだと賢い方から訝しがられてしまいそうなので、くいしばって歯ぐきから血を出しながら我慢して書いています。

完全オリジナルの仮説

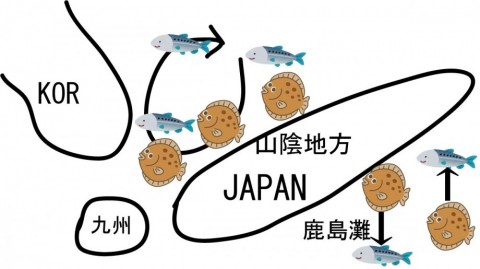

話を自分の仮説の説明に戻して、ここで、鹿島灘のヒラメの回遊について調べると「夏季は北進し、冬季は南下する」と書いてある。

ここで、大胆な仮説をいきなり立ててしまう。

「ヒラメはイワシで回遊してるんじゃないの?」

としてしまう。

すると、すべてのピースが上手く疑問に入る。

・サーフにいるヒラメは観察によって明らかにイワシが多いと回遊してくる。(ここに異論のある人は居ないと思う。全てのサーフヒラメの本にイワシはチャンスと書いてあるのだから)

・涸沼は汽水湖だが、ここもカタクチイワシが上げ潮によって入ってくるのでヒラメは居る事がある。一種の死滅回遊。

・先に上げた記事の朝まずめに関してもサーフにヒラメがいるのはイワシへの索餌回遊。

と仮説が上手く通る。

これはまだ証明で言うと必要十分条件を満たしているような状態ではないので証明されているわけではなく一方の側から見て正しく見える、という事。

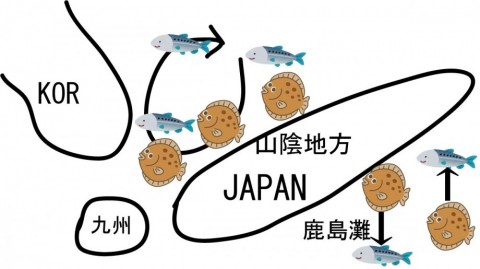

山陰地方で西進するヒラメにも仮説を立てみて、

例えば、カタクチイワシが韓国と北九州、山陰地方を右回転で回遊していたらどうか?

その場合はヒラメは西進しかしていないように見える。

もしこの仮説が合っていたら、結構凄いと思う。

ただ、仮説が本当にあっているのか、カタクチ(山陰地方ではタレと呼ばれている)の回遊ルートが日本と韓国の間でどのようになされているのかは今調べ中である。

ただ、北進することが殆どない、という事でこの事は若干自信がない。

案としては面白いと自分でも思う。

自分の提唱した説がオリジナリティがあるという事を証明するのに幸いな事に、サーフヒラメの釣り方を唱えられている方に一人も「ヒラメのベイトがイワシだけ」とおっしゃってる方は居ない。

サーフヒラメの場合は全員の方がコノシロとシロギスにはパターンがある、とおっしゃっているのでそこが自分のオリジナルとは違うのでこの理論は自分のオリジナルという証明が出来ます。

自分はそういうのを一々データや本として残していて誰々はどこどこで何々がベイトだと言っている、というのを記録している。

研究者の方はそう思っていても論文には書けないように見えます。

自分の言いたいことはヒラメ釣りから離れて、ヒラメのイワシの索餌回遊で色々説明できますよ、という事がキモ。

ヒラメは色々食べてる、という事と自分の言いたいことは違う。

ヒラメの季節回遊性をイワシで説明できる、だからヒラメのベイトはイワシだけだ、それがサーフヒラメイワシ理論であるわけです。

なので、イワシのシラスをベイトにしているサバとかアジとかをヒラメが食べていたからといって、自分の提唱しているヒラメの回遊性についてなんら問題はないわけです。

そこにヒラメが居る理由がイワシだと主張しているのですから。

正直なところ、色々ベイトを入れてしまえば楽なのですが、自分の理論のオリジナリティの為もあるし、実際シロギスやコノシロにパターンがあるとはやはり思えないです。

有っても、イカナゴ、浮魚(アジ、サバ)、イカ、甲殻類です。

特にイカナゴはヒラメに入っていることが結構多いベイトです。

生息がヒラメとよく被っていますし、鹿島灘の回遊も似ています。

幾人かに自分の理論の内容を伝えた所、「絶対盗まれる」との事だったので今までかなり気を付けて、今回書くのにも自分では度胸が要りました。

この仮説に関してこういう風に観測すれば証明できる、という方法もいくつか考えています。

しかしそれはお金が掛かる研究の範囲だと思うので、やるとしても自分が個人でやることは無さそうです。

http://www.sea-net.pref.fukuoka.jp/gaiyo/kenkyuu/Vol01/k1-1.pdf

福岡辺りでやったヒラメの再捕獲データ。

この他にもヒラメの再放流再捕獲は行われている。

東北、鹿島灘、瀬戸内海などで行われた結果、「ヒラメには季節回遊性がある」とされている。

ヒラメの季節回遊性について

例では、

・山陰地方ではヒラメは西方に移動する。

・鹿島灘では南北に移動して夏季は北に、冬季は南に回遊する。

と、いう事が「知られている」(これは仮説ではなく事実)

100匹くらい逃がすと何匹かは数日で数十キロも移動したりする。

ヒラメは実はかなりの長距離回遊魚。

4日で70kmを移動したヒラメのデータあり。

https://ci.nii.ac.jp/naid/40002641415

これもまた事実。

また、デカいヒラメは遊泳力が高く再捕獲された時に遠くで見つかる傾向がある。(出典 名前忘れたけど、ヒラメ・カレイ類学会の本)

ランダムウォークの期待値は初期位置なので、いくつかのヒラメが時期に依って一定の方向に動いていればそれは回遊と言える。

もし、たまたま長距離移動したり、移動方向がランダムだったりすれば、その平均(分かりやすさの為に平均と言っています)は放流地点を中心にガウス状に拡がるが、そうはなっていない。

また一番最初に紹介した論文には、7~9月、10月~12月の北九州のヒラメは沖合で見つかったものは殆ど居なくて沿岸にしか居なかった、との記述がある。

このデータだけ見るとヒラメというのは完全に回遊性のある魚と言える。

なぜなら「沖合に殆どヒラメが居なかった」という事実が、ヒラメが居着く可能性を否定しうる事実だから。

これが季節によって南に行ったり北に行ったり、西進南下したりしているわけである。

反対意見と反例について

ここまではいいでしょうか?

よくコメント欄で顔真っ赤にして書き殴られるのが、「じゃあ居着きの平目はどうなんだ!形が違うヤツがいるぞ!」

というご意見が寄せられることがある。

知らんがな、というのが自分の意見。

佐渡ではヒラメの赤いヤツは回遊で黒いヤツが居着き、というのを地元の人が言っていた、という事もあるようだけど研究者ですら伝聞である。

論文のデータから自分が推察したのは居着きのヒラメは統計的に有用なほどいなそう、という事。

根魚みたいなイメージを持っている人が多いが、実際はイナダみたいな回遊をしているのではないだろうか、と自分は思っている。

勿論あんまり移動していない、というデータもある。

これに対しては、漁獲しているのが一部地域でしかやってないから漁獲方法の問題、という考察もされている。(上記論文)

若狭湾で放ったヒラメは西進する傾向はあるもののそんなに移動していないヤツもいる。

また北海道の一部地域では明らかにジンドウイカの捕食の割合が高く、またその地域のヒラメの遺伝子が他のヒラメと交流がなく回遊性に乏しい可能性がある。

因みに、ヒラメは遺伝子的に見ると、その北海道の一部地域のヒラメ以外は他の地域に特別な明確な差はないらしい(名前を忘れたヒラメ学会の本より)

これがヒラメの回遊性によるものか、先の記事で書いたヒラメの浮遊卵の性質によるものかは分かっていない。

反例を挙げたのは、自分の意見が正しくない可能性も自分で検討していますよ、というアピールです。

自分が情報を伝えたい方は好奇心旺盛な新しい物好きの主体性のあるイケメンイケジョの方ですのであんまり見栄えのいいアピールばかりだと賢い方から訝しがられてしまいそうなので、くいしばって歯ぐきから血を出しながら我慢して書いています。

完全オリジナルの仮説

話を自分の仮説の説明に戻して、ここで、鹿島灘のヒラメの回遊について調べると「夏季は北進し、冬季は南下する」と書いてある。

ここで、大胆な仮説をいきなり立ててしまう。

「ヒラメはイワシで回遊してるんじゃないの?」

としてしまう。

すると、すべてのピースが上手く疑問に入る。

・サーフにいるヒラメは観察によって明らかにイワシが多いと回遊してくる。(ここに異論のある人は居ないと思う。全てのサーフヒラメの本にイワシはチャンスと書いてあるのだから)

・涸沼は汽水湖だが、ここもカタクチイワシが上げ潮によって入ってくるのでヒラメは居る事がある。一種の死滅回遊。

・先に上げた記事の朝まずめに関してもサーフにヒラメがいるのはイワシへの索餌回遊。

と仮説が上手く通る。

これはまだ証明で言うと必要十分条件を満たしているような状態ではないので証明されているわけではなく一方の側から見て正しく見える、という事。

山陰地方で西進するヒラメにも仮説を立てみて、

例えば、カタクチイワシが韓国と北九州、山陰地方を右回転で回遊していたらどうか?

その場合はヒラメは西進しかしていないように見える。

もしこの仮説が合っていたら、結構凄いと思う。

ただ、仮説が本当にあっているのか、カタクチ(山陰地方ではタレと呼ばれている)の回遊ルートが日本と韓国の間でどのようになされているのかは今調べ中である。

ただ、北進することが殆どない、という事でこの事は若干自信がない。

案としては面白いと自分でも思う。

自分の提唱した説がオリジナリティがあるという事を証明するのに幸いな事に、サーフヒラメの釣り方を唱えられている方に一人も「ヒラメのベイトがイワシだけ」とおっしゃってる方は居ない。

サーフヒラメの場合は全員の方がコノシロとシロギスにはパターンがある、とおっしゃっているのでそこが自分のオリジナルとは違うのでこの理論は自分のオリジナルという証明が出来ます。

自分はそういうのを一々データや本として残していて誰々はどこどこで何々がベイトだと言っている、というのを記録している。

研究者の方はそう思っていても論文には書けないように見えます。

自分の言いたいことはヒラメ釣りから離れて、ヒラメのイワシの索餌回遊で色々説明できますよ、という事がキモ。

ヒラメは色々食べてる、という事と自分の言いたいことは違う。

ヒラメの季節回遊性をイワシで説明できる、だからヒラメのベイトはイワシだけだ、それがサーフヒラメイワシ理論であるわけです。

なので、イワシのシラスをベイトにしているサバとかアジとかをヒラメが食べていたからといって、自分の提唱しているヒラメの回遊性についてなんら問題はないわけです。

そこにヒラメが居る理由がイワシだと主張しているのですから。

正直なところ、色々ベイトを入れてしまえば楽なのですが、自分の理論のオリジナリティの為もあるし、実際シロギスやコノシロにパターンがあるとはやはり思えないです。

有っても、イカナゴ、浮魚(アジ、サバ)、イカ、甲殻類です。

特にイカナゴはヒラメに入っていることが結構多いベイトです。

生息がヒラメとよく被っていますし、鹿島灘の回遊も似ています。

幾人かに自分の理論の内容を伝えた所、「絶対盗まれる」との事だったので今までかなり気を付けて、今回書くのにも自分では度胸が要りました。

この仮説に関してこういう風に観測すれば証明できる、という方法もいくつか考えています。

しかしそれはお金が掛かる研究の範囲だと思うので、やるとしても自分が個人でやることは無さそうです。

- 2020年9月22日

- コメント(0)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- オーナー:スティンガートレブ…

- 1 日前

- ichi-goさん

- 『あと1センチ・・・』 2026/2…

- 2 日前

- hikaruさん

- フィッシングショー大阪2026行…

- 7 日前

- ねこヒゲさん

- 新年初買

- 24 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 27 日前

- 濵田就也さん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント