プロフィール

BlueTrain

茨城県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:193

- 昨日のアクセス:188

- 総アクセス数:1402506

QRコード

▼ サーフの地形 離岸流の分解。

- ジャンル:ニュース

自分がサーフヒラメを始めた時はやっぱり釣りの本を頼りに始めました。

そこに書いてあったことで共通しているのは、

・イワシが入ったら激熱

・離岸流が良く釣れる

です。

自分はこの情報を見て、ああそうか、と思わずに、なんでイワシは激熱なのか?とか離岸流がなぜ釣れるのか?と疑問に思ってしまうタイプ。

イワシが入ったら激熱で他のベイトパターンもある、と言われても、イワシのシラスはどうなの?というような具体例を持った疑問が自分にはどんどん湧いてきます。

・離岸流が良く釣れる

という事について疑問を抱いていきたいと思うのですが、

Qそもそも離岸流とは何か?

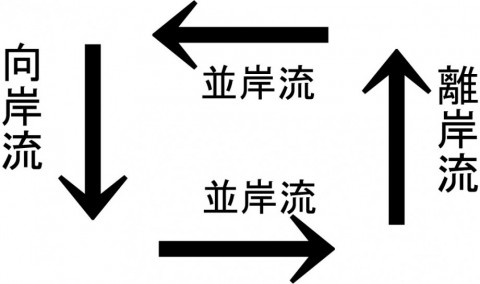

A離岸流とは海浜流の一種である。

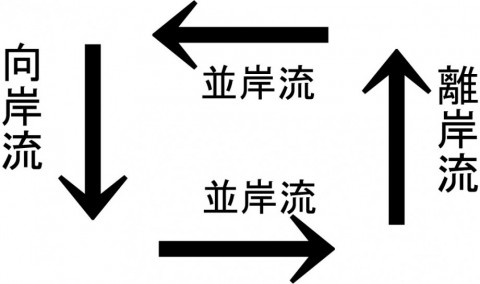

他にも海浜流には「向岸流」と「並岸流」がある。

そもそも海浜流とは何なのか?というと波の集まりである。

波の集まりとは即ち粘性抵抗を持つ海水が海底からの抵抗を受けて破砕したものの集まりである。

即ち離岸流には上位概念というものがある。

離岸流<海浜流<波の崩れ

という事。

だから、離岸流が釣れる<海浜流は釣れるはず<波の崩れが影響しているはず

なのである。

閑話休題

最近では望月新一さんという方がIUTというドエライ数学の理論を発表したそうで、それによると、足し算と掛け算を分解したらしい。

少し込み入った話だと、元々正則構造というしっかりした構造を持った足し算と掛け算の関係を群論という対称性を主にした数学の分野の考え方を以て分解したらしい。

まぁ自分には分からない話だが。

元へ戻ると、

それと一緒で、離岸流も分解してみる必要性があるわけである。

・海浜流について。

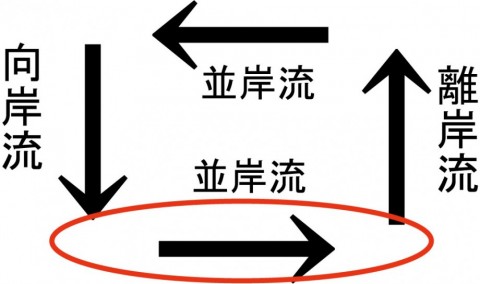

海浜流は実は3種類の流れがあった。

向岸流、並岸流、離岸流である。

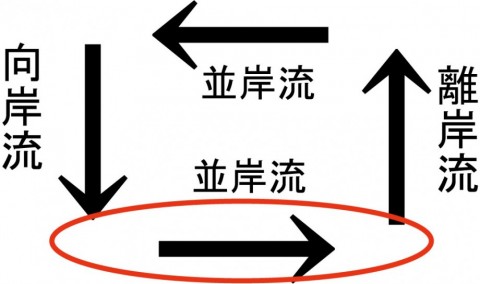

その三つは循環している。

離岸流の構造を説明しだすと物凄く長くなる。

今回の記事でもとても長くなっていて殆どの方が観てないんじゃないかと思う。

でも自分はそんなのお構いなしにサーフ釣りに於いての自分の研究発表の場として書いてしまう。

離岸流が釣れる、という事について極端な例を2つ出す。

ex1 弱い向岸流の集まりである、大きな離岸流

ex2 強い向岸流の集まりである弱い離岸流

このうち釣れるのはどっちであろうか?

離岸流に魚が寄ってくる、という理屈なら例1の方が魚が釣れるはずである。

片や、波の崩れによって魚が寄ってきている、と考えるなら例2の方が釣れるわけである。

自分の様々な情報収集や経験からして明らかに釣れるのは例2である。

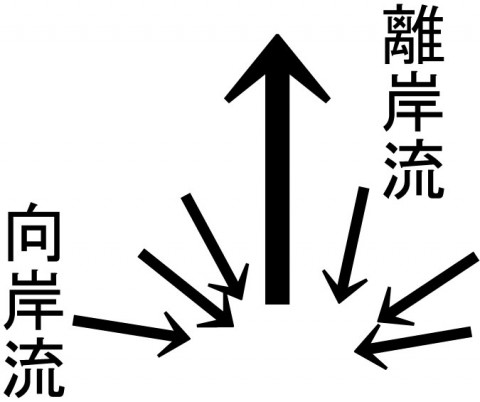

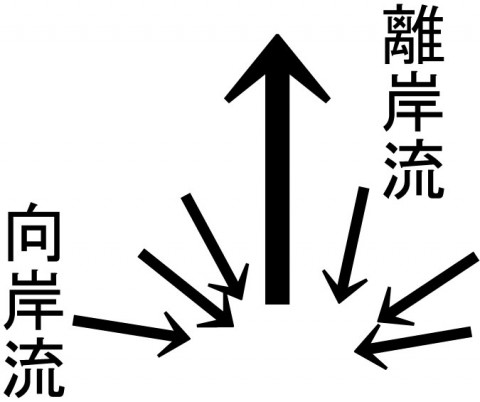

こんな地形の図を見て、真ん中に一本筋の入った離岸流が分かる人にはわかると思うけど、そんな流れは実はどうでもよくて、その流れを作っている白波の部分の波の崩れ方による向岸流の強さの方が大事だ。

離岸流というのはその副産物に過ぎない。

自分は実際はポイントを見つける時は「波の波砕」をよく見る。

見る位置はここ。

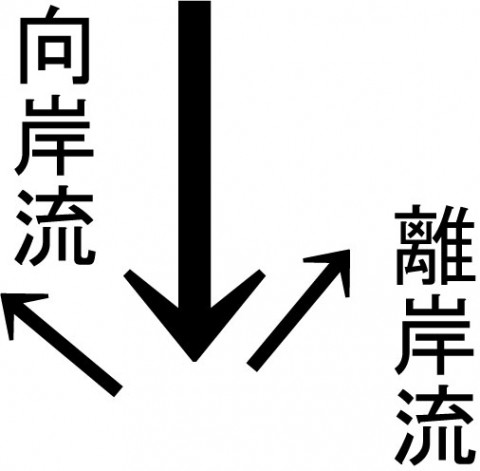

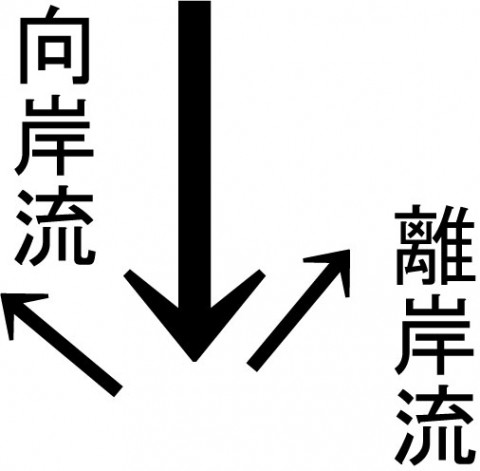

そして釣る場所は

手前の向岸流と並岸流、並岸流から離岸流にかけてが多い。

自分はあんまり離岸流をやらない。

理由としては、「ベイトはイワシだけであって、波の破砕によって流されるような浮魚だから。流されたベイトが手前まで寄ってきている可能性の高い場所は向岸流の強い場所」のはずだから。

ここで重要なのはイワシさえいれば別に地形はどんなでも構わない。

イワシはたまに足元に溜まることがある。

そういう時は全く離岸流とか向岸流とか関係なく足元で座布団が釣れる。

そういうのはシロギスとかコノシロではまず絶対にありえない。

地形というのは、沖に居るイワシを手前まで寄せてくれる、という事が最重要だと思います。

簡単に最後に今回の記事をまとめると「波でドカン!ってなってる所の近くがいい」です。

そこに書いてあったことで共通しているのは、

・イワシが入ったら激熱

・離岸流が良く釣れる

です。

自分はこの情報を見て、ああそうか、と思わずに、なんでイワシは激熱なのか?とか離岸流がなぜ釣れるのか?と疑問に思ってしまうタイプ。

イワシが入ったら激熱で他のベイトパターンもある、と言われても、イワシのシラスはどうなの?というような具体例を持った疑問が自分にはどんどん湧いてきます。

・離岸流が良く釣れる

という事について疑問を抱いていきたいと思うのですが、

Qそもそも離岸流とは何か?

A離岸流とは海浜流の一種である。

他にも海浜流には「向岸流」と「並岸流」がある。

そもそも海浜流とは何なのか?というと波の集まりである。

波の集まりとは即ち粘性抵抗を持つ海水が海底からの抵抗を受けて破砕したものの集まりである。

即ち離岸流には上位概念というものがある。

離岸流<海浜流<波の崩れ

という事。

だから、離岸流が釣れる<海浜流は釣れるはず<波の崩れが影響しているはず

なのである。

閑話休題

最近では望月新一さんという方がIUTというドエライ数学の理論を発表したそうで、それによると、足し算と掛け算を分解したらしい。

少し込み入った話だと、元々正則構造というしっかりした構造を持った足し算と掛け算の関係を群論という対称性を主にした数学の分野の考え方を以て分解したらしい。

まぁ自分には分からない話だが。

元へ戻ると、

それと一緒で、離岸流も分解してみる必要性があるわけである。

・海浜流について。

海浜流は実は3種類の流れがあった。

向岸流、並岸流、離岸流である。

その三つは循環している。

離岸流の構造を説明しだすと物凄く長くなる。

今回の記事でもとても長くなっていて殆どの方が観てないんじゃないかと思う。

でも自分はそんなのお構いなしにサーフ釣りに於いての自分の研究発表の場として書いてしまう。

離岸流が釣れる、という事について極端な例を2つ出す。

ex1 弱い向岸流の集まりである、大きな離岸流

ex2 強い向岸流の集まりである弱い離岸流

このうち釣れるのはどっちであろうか?

離岸流に魚が寄ってくる、という理屈なら例1の方が魚が釣れるはずである。

片や、波の崩れによって魚が寄ってきている、と考えるなら例2の方が釣れるわけである。

自分の様々な情報収集や経験からして明らかに釣れるのは例2である。

こんな地形の図を見て、真ん中に一本筋の入った離岸流が分かる人にはわかると思うけど、そんな流れは実はどうでもよくて、その流れを作っている白波の部分の波の崩れ方による向岸流の強さの方が大事だ。

離岸流というのはその副産物に過ぎない。

自分は実際はポイントを見つける時は「波の波砕」をよく見る。

見る位置はここ。

そして釣る場所は

手前の向岸流と並岸流、並岸流から離岸流にかけてが多い。

自分はあんまり離岸流をやらない。

理由としては、「ベイトはイワシだけであって、波の破砕によって流されるような浮魚だから。流されたベイトが手前まで寄ってきている可能性の高い場所は向岸流の強い場所」のはずだから。

ここで重要なのはイワシさえいれば別に地形はどんなでも構わない。

イワシはたまに足元に溜まることがある。

そういう時は全く離岸流とか向岸流とか関係なく足元で座布団が釣れる。

そういうのはシロギスとかコノシロではまず絶対にありえない。

地形というのは、沖に居るイワシを手前まで寄せてくれる、という事が最重要だと思います。

簡単に最後に今回の記事をまとめると「波でドカン!ってなってる所の近くがいい」です。

- 2020年7月2日

- コメント(2)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- あたまでっかちランカー

- 23 時間前

- はしおさん

- 『ワームの釣りは、向い風が吉…

- 23 時間前

- hikaruさん

- ヨーヅリ:トビマル

- 4 日前

- ichi-goさん

- 44th 早い話がイマジネーション

- 7 日前

- pleasureさん

- フィッシングショー大阪2026行…

- 19 日前

- ねこヒゲさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント