プロフィール

BlueTrain

茨城県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:305

- 昨日のアクセス:283

- 総アクセス数:1319170

QRコード

▼ 釣れない理由を考えるプロ

- ジャンル:日記/一般

今週は木曜がポール・マッカートニーのコンサートだから釣りに行けないけど、土日以外は全部釣りに行ける。

でも、今まで3回行って、全くいいところなし。

理由はいっぱいあるだろうけど、今日は魚っ気が全くなかった。

ホントにヒラメいるのかと思って那珂湊市場にまで行って確かめたら水揚げされていた。

1匹買ってきてベイト調べれば良かった。

まだ産卵終わってないみたいだ。

ひとつは沿岸の漁業船。

これがあったときに釣れたことない。

ひとつは温度変化

http://www.data.jma.go.jp/kaiyou/data/db/kaikyo/knowledge/mixedlayer.html

これは気象庁の温度成層の図なんだけど、冬の間は混合層って書いてある下の層の酸素が少ない。

因みに夏は下の層も酸素が多い。

これは下の層が暖かくて、生物の活動によって酸素がなくなる為なんだけど、水温の上昇によって、下の酸素の少ない層の水が入っているんじゃないかと思う。

前もあったんだけど、大体ウェダーに付いた水が臭いときはそうじゃないかと思っている。

まぁ思っているだけで言い訳である。

だってヒラメは水揚げされているからね。

あと一つはサーフが浅かった。

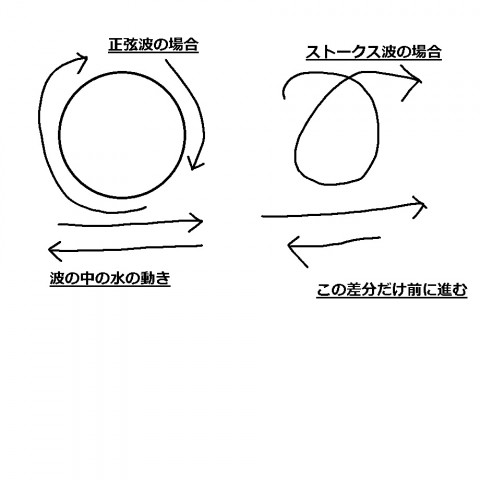

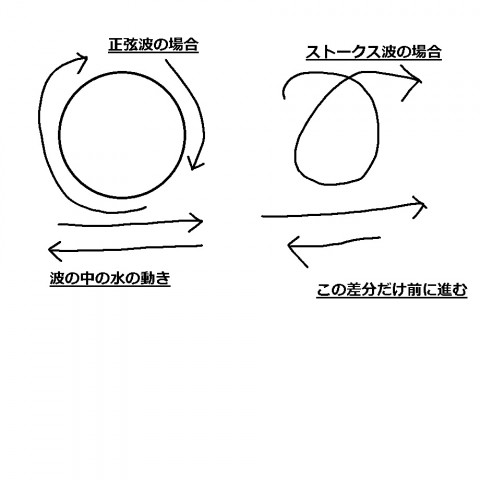

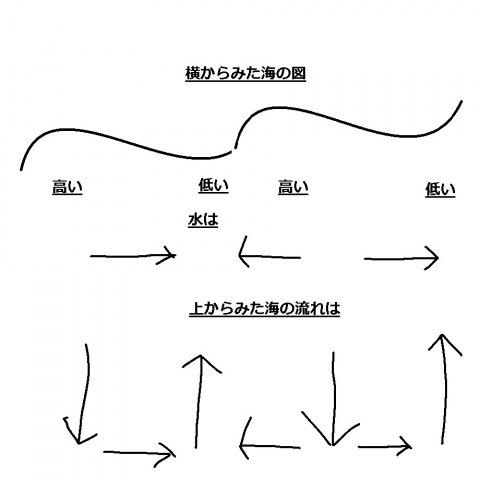

この図は私がペイントで書いた。

ストークス波というのは波が荒れているときに起きる乱流みたいなものだ。

左の図では波が来ると水粒子は円運動をして元の位置に戻る。

海面の浮遊物を見ていてもそういう時があるから想像がつくと思う。

そして右の図では波が荒い時、円運動が崩壊して質量輸送が発生する。

これが原因で荒れた次の日のサーフはフラットになってしまう。

茨城南部では北東ウネリが質量輸送に関係していると思われるので、そういう時は浅くなる、と考えている。

これも自分の仮定で想像。

じゃあなんで、海岸が浸食するの?っていう疑問もあると思う。

それは沿岸流という流れが、茨城南部では南から沿岸に沿って流れているためである。

それが質量輸送をする役割をしているのだ。

本来ならば、利根川から流れた砂が鹿島灘を流れて、那珂川に至るまで砂を堆積させるはずなのだが、鹿島港を作ったために砂がせき止められて、波崎ばっかり堆積しているのだ。

一方、鉾田大洗間では浸食が進み、同じように大洗港でせき止められて大洗サンビーチばかり砂が堆積している。

(ヘッドランドを見てほしい。砂が溜まっているのは常に南側だ。)

という事は、釣れるためには南東うねりが必要であるように思われるのである。

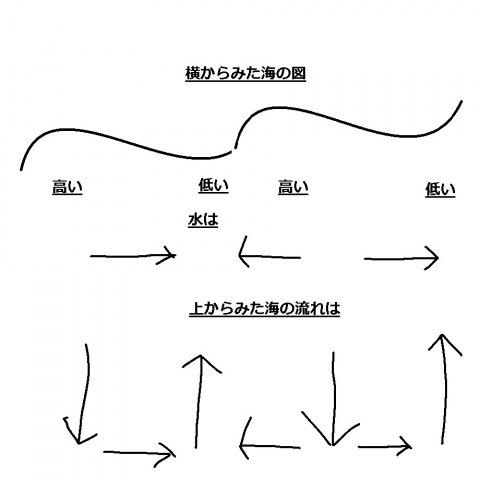

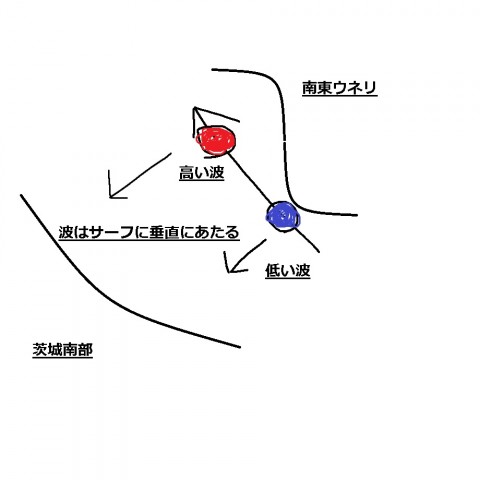

それと僕の大好きな離岸流なのだが、発生の仕組みを同じように図に書いてみた。

簡易的なものになるが、このようなものが離岸流の発生機構である。

まず、前提として、受け入れなければならないことがある。

それは、波を水平線に見ると、高い波と低い波が周期的にやってくるという事だ。

これは地形とか、そういう事じゃなくて、なんでそうなるのか、が科学的に分かっていない。らしい。

そういう高い波と低い波の周期性によって、高さの差が生じて水が流れる。

これがよく離岸流をホームページで調べると書かれている、数値計算でも示されている(らしい)離岸流の発生機構だ。

意外に地形によって水が流れているわけじゃないんだと驚く。

波の高さの周期性って何だろうかと考えてみると、

僕は回折だと思う。

まぁここら辺も全て釣れない言い訳である。

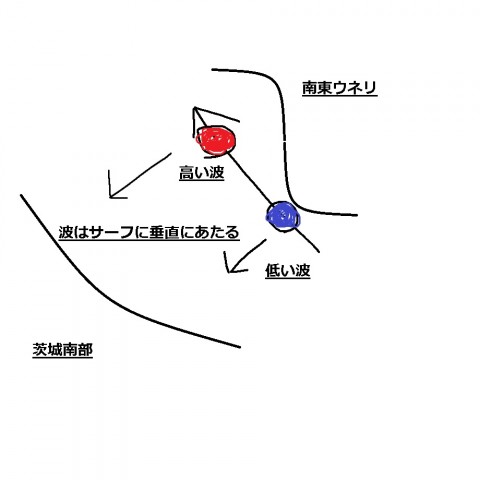

次の図をご覧いただきたい。

まずサーフには波は直角にあたると仮定する。

「いや斜めもあるでしょ」

まぁそういう波もあるけど、それは規模が小さいとする。

今言っているのは、例えば南極で出来たウネリがハワイに来る時のような、大きなスケールの波である。

こういうスケールの大きな波は様々な成分方向の波を持っていて、大局的には北西に向かっているとしても、海岸に垂直方向にも成分を持っている。

これが低い波と高い波の周期性に繋がっているのではないかと予測する。

という事で南東ウネリが一番茨城南部には「離岸流も出て、サーフが深くなりやすい」

状態ではないだろうか。

ここまで全部ウソを書いた。

釣れない言い訳である。

ただ、鳥も居なかったし、離岸流が出ていても浅くて辛かった。

因みにゴミも結構あった。

それでも結局金曜日に行く。

少し期間を空けたほうがいいと自分でも思うのだが、もはや関係ないのだ。

でも、今まで3回行って、全くいいところなし。

理由はいっぱいあるだろうけど、今日は魚っ気が全くなかった。

ホントにヒラメいるのかと思って那珂湊市場にまで行って確かめたら水揚げされていた。

1匹買ってきてベイト調べれば良かった。

まだ産卵終わってないみたいだ。

ひとつは沿岸の漁業船。

これがあったときに釣れたことない。

ひとつは温度変化

http://www.data.jma.go.jp/kaiyou/data/db/kaikyo/knowledge/mixedlayer.html

これは気象庁の温度成層の図なんだけど、冬の間は混合層って書いてある下の層の酸素が少ない。

因みに夏は下の層も酸素が多い。

これは下の層が暖かくて、生物の活動によって酸素がなくなる為なんだけど、水温の上昇によって、下の酸素の少ない層の水が入っているんじゃないかと思う。

前もあったんだけど、大体ウェダーに付いた水が臭いときはそうじゃないかと思っている。

まぁ思っているだけで言い訳である。

だってヒラメは水揚げされているからね。

あと一つはサーフが浅かった。

この図は私がペイントで書いた。

ストークス波というのは波が荒れているときに起きる乱流みたいなものだ。

左の図では波が来ると水粒子は円運動をして元の位置に戻る。

海面の浮遊物を見ていてもそういう時があるから想像がつくと思う。

そして右の図では波が荒い時、円運動が崩壊して質量輸送が発生する。

これが原因で荒れた次の日のサーフはフラットになってしまう。

茨城南部では北東ウネリが質量輸送に関係していると思われるので、そういう時は浅くなる、と考えている。

これも自分の仮定で想像。

じゃあなんで、海岸が浸食するの?っていう疑問もあると思う。

それは沿岸流という流れが、茨城南部では南から沿岸に沿って流れているためである。

それが質量輸送をする役割をしているのだ。

本来ならば、利根川から流れた砂が鹿島灘を流れて、那珂川に至るまで砂を堆積させるはずなのだが、鹿島港を作ったために砂がせき止められて、波崎ばっかり堆積しているのだ。

一方、鉾田大洗間では浸食が進み、同じように大洗港でせき止められて大洗サンビーチばかり砂が堆積している。

(ヘッドランドを見てほしい。砂が溜まっているのは常に南側だ。)

という事は、釣れるためには南東うねりが必要であるように思われるのである。

それと僕の大好きな離岸流なのだが、発生の仕組みを同じように図に書いてみた。

簡易的なものになるが、このようなものが離岸流の発生機構である。

まず、前提として、受け入れなければならないことがある。

それは、波を水平線に見ると、高い波と低い波が周期的にやってくるという事だ。

これは地形とか、そういう事じゃなくて、なんでそうなるのか、が科学的に分かっていない。らしい。

そういう高い波と低い波の周期性によって、高さの差が生じて水が流れる。

これがよく離岸流をホームページで調べると書かれている、数値計算でも示されている(らしい)離岸流の発生機構だ。

意外に地形によって水が流れているわけじゃないんだと驚く。

波の高さの周期性って何だろうかと考えてみると、

僕は回折だと思う。

まぁここら辺も全て釣れない言い訳である。

次の図をご覧いただきたい。

まずサーフには波は直角にあたると仮定する。

「いや斜めもあるでしょ」

まぁそういう波もあるけど、それは規模が小さいとする。

今言っているのは、例えば南極で出来たウネリがハワイに来る時のような、大きなスケールの波である。

こういうスケールの大きな波は様々な成分方向の波を持っていて、大局的には北西に向かっているとしても、海岸に垂直方向にも成分を持っている。

これが低い波と高い波の周期性に繋がっているのではないかと予測する。

という事で南東ウネリが一番茨城南部には「離岸流も出て、サーフが深くなりやすい」

状態ではないだろうか。

ここまで全部ウソを書いた。

釣れない言い訳である。

ただ、鳥も居なかったし、離岸流が出ていても浅くて辛かった。

因みにゴミも結構あった。

それでも結局金曜日に行く。

少し期間を空けたほうがいいと自分でも思うのだが、もはや関係ないのだ。

- 2017年4月26日

- コメント(0)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- 潮待ち時の過ごし方

- 8 時間前

- papakidさん

- 霞ヶ浦シーバス

- 3 日前

- BlueTrainさん

- バスデイ:レイナJW

- 8 日前

- ichi-goさん

- 『掌返し?』 2025/6/4 (水) …

- 29 日前

- hikaruさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- 風が止んだ10分のチャンス!

- マエケン

-

- 春爆は終演か?❗

- グース

最新のコメント