プロフィール

久保田剛之

神奈川県

プロフィール詳細

カレンダー

アーカイブ

タグ

- シーバス

- ヒラスズキ

- フラットフィッシュゲーム

- ヒラメ

- マゴチ

- メバル

- アカメ

- ナマズ

- てんから

- ロックショア

- クロダイ

- その他の釣り

- タックル

- フィールドテスト

- テンリュウ

- Megabass

- 山豊テグス

- RBB

- 雑誌のお話

- 動画

- 旅

- ネタ

- 裏技・小技シリーズ

- 水の中のお話

- 快心の一撃

- ルアー開発

- ハンドメイドルアー

- ロッド製作日記

- ボガ改造日記

- オーシャングリップ改造日記

- スミスグリップ改造日記

- オリジナルナイフ製作

- 料理

- 369メソッド

- 湘南シーバス祭2013

- 子育て

- ジムニー JB23

- ウェア

- ウェーダー

- アパレル

- インプレ

- DIY

- バイク

- サイドバッグ自作

- 一人釣り旅マニュアル

- がまかつ

- GAMAKATSU

検索

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:260

- 昨日のアクセス:662

- 総アクセス数:7743717

▼ 知らない土地への一人釣り旅マニュアル No3

- ジャンル:日記/一般

- (一人釣り旅マニュアル)

『知らない土地への一人釣り旅マニュアル』

今日は第3回。【場所の選び方その2 実際の現場とのすり合わせ】です。

前回は・・・

遠征前にGoogleMAPで

① 浅瀬(シャロー)

② 流入河川

③ 落差のあるブレイク

④ 砂や泥ではないハードボトム

⑤ 流芯サイド(潮通しや流れの良さ)

⑥ 街灯の個数が多い橋

これらが複数項目該当する場所にMAP機能のピン(ラベル)を打ちまくれという話をしました。

【ポイント】を探すんじゃなくて【シーバスの居場所】を探すと。

今回は実際に遠征に行って現場を見て回る時のお話です。

あ、ちなみに先に書いておくと初場所の旅の釣りで釣果を上げる最も重要な事は【ゲームプラン】だと僕は考えています。

【ゲームプラン】編に行く前に色々説明しないと上手く伝わらないので、一つずつ書き進んでいきます。

■ 実際の現場とのすり合わせ ■

さて、遠征に出発!ワクワク感に胸躍らせながら(僕は取材では胃がキリキリ)遠征先に到着。

MAP上に打ったピン(ラベル)を見て回ります。

僕が先ず見るのは自分の想像と比べて流れがどのくらい効いているのか?(速いのか)を見ます。

自分がMAP上にピンを打った範囲内であるなら上流から見て回っても下流から見て回るでもどちらでも構いません。(川の場合)

自分の想像通りなのか?思っていたのと違うのか?

この時点で選択していたMAP上のピンが『期待が持てそうな場所』『ちょっと違いそう』なんて感じで少し色分けされます。

いきなりロッドを持って下見をしても良いですし、先ずは道路上から何か所か回ってみても構いません。

* 遠征先によって ↑ は変えています。詳しくは【ゲームプラン】の回で。

この下見の段階でやらなくてはいけない事・・・

MAP上に打ったピンの間を移動する際にどのくらい時間がかかるのか?どのくらい信号があるのか? なんとなくで良いので把握しておきましょう。

都市部でなくても出勤・帰宅時間と重なる時間帯はそれなりに移動に時間がかかる道路もあります。

朝マズメや夕マズメの時間帯に移動することは可能か否かをイメージしておくことは非常に重要です。

■ 干満差のチェック ■

現場に到着した時が干潮時だと非常にスムーズですが・・・大体遠征する時って朝一の飛行機に乗って現地空港でレンタカー借りて~移動して~ってやると午前10~12時辺りには目的のフィールドに到着します。

車で自走移動した場合でもそのくらいには現地に到着。昼のこれくらいの時間帯ってド干潮まで行かなくても潮が引いてる時間帯であることが多いです。

干満差の少ない日本海側なら良いですが、太平洋側・特に西日本では激しい干満差です。

安全に釣りをする為にも干潮時に下見で回る際には岸際の水の跡(コケとか)でどこまで水が来るのか必ずチェックします。

そして底質のチェックも忘れずに。もし潮がまだあるタイミングでウェーディングしようとする場合、底質が緩いと転倒する危険性があるので必ずチェックです。

■ ベイトのチェック ■

これな・・・

毎回ベイトの有無も必ずチェックするのだけど、目で見てベイトが分かったのってそんなに多くないです(^^;)

和歌山編では鮎が泳いでいるのが少し見えたけど鮎では全然だったし、雄物川、九頭竜川、木曽川だとほとんどベイト見えなかったし・・・。

広島編では橋の上からコノシロ見て回って一目瞭然だったけど、ベイト見つけた=釣れたって図式にそんなにならないんですよね。

でも旅前にMAPでピンを打ったところを見て回る際は必ずベイトの有無も意識して見た方が良いと思います。

その場所で粘る必要があるのか?の重要な要素の一つでもあります。

■ 川の場合 最上流の設定 ■

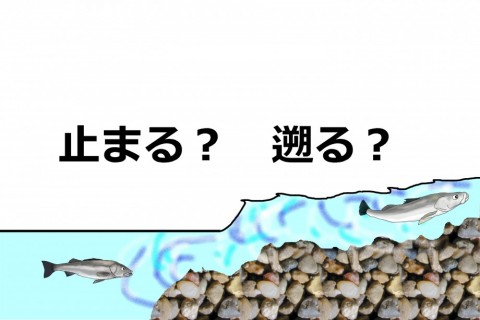

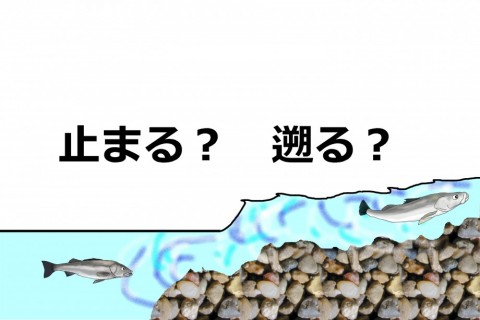

さて現場を見て回る際に川の場合『どこまでシーバスが遡るのか?』を考えなくてはなりません。

前回書きましたがシーバスは海の魚。河口域ほど数は多いが河口域は広い。上流域ほど数は減るけど上流域は狭い。

って事に触れました。人口密度ならぬシーバス密度を考える必要があります。

どこの川でもシーバスの遡上限界地点では『狭いけどシーバスの数も居る』という現象が起きます。

流れの幅も狭くなるしそれなりに流れに勢いがあれば反転流のような流れのヨレも発生し、捕食地点の予測がしやすくなります。

またそういう場所で釣れるシーバスはサイズが良い事が多いです。

なので必ずチェックしたい場所なのですが・・・

まずコンクリート堰がある場合は大体そこを最上流域と設定することが多いです。稀にそういう堰すら遡上するシーバス群がいますが、初場所遠征での【探索】のキモは第1回目で書いたように『とにかく1本』。

コンクリート堰を最上流とした方が無難です。

(堰までの接近可能距離は漁協を調べれば分かります)

いつも頭を悩ますのが『瀬』というシーバス止め。

石がゴロゴロしていて流れが速い。この瀬をシーバスが超えて行くのか??

水深・水量などを見てその『瀬』より上流を探るか否かを決めるのですが・・・『地元の川だとこの位の水量なら遡るけどな~』でもいいのですが、これだけだと失敗することが多くなります。

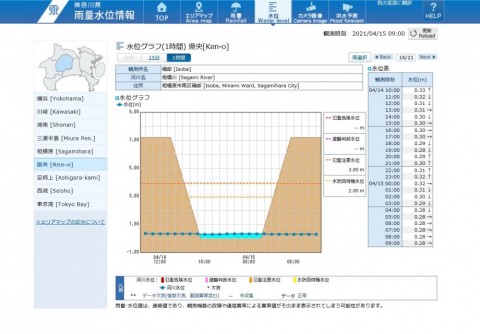

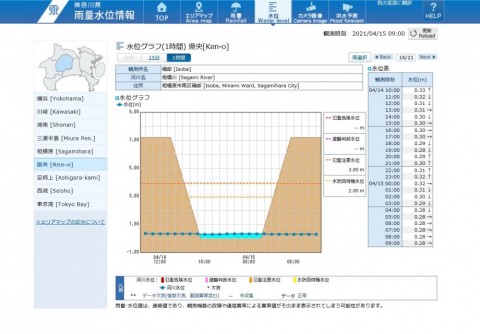

僕が参考にするのはその遠征先の河川の『水量推移サイト』。ネットで『河川の名前 水量』で調べると国土交通省や県の河川管理サイトでその川の水量変化が追えます。

* ↑ こういうやつね。河川によって表示方法が違っているので、遠征で行くなら遠征日の少し前から毎日チェックした方が良いです。

これは僕の経験談ですが、平時よりも増水傾向なら多少浅くても遡り、減水傾向ならそれなりに水量があっても遡上する個体は少ない、そのように感じます。

なので遠征当日、その川の水量が平時と比べその増減で上限設定をする場合が多いです。

地元だったり何度も来れるくらいの場所ならもっと上流を目指してもいいかもしれません。

でも先ほども書いたように旅の釣りの【探索】は『とにかく1本』。

この上流域限界点の設定は遠征の際に僕が必ずチェックしているところです。

*これの設定で大失敗したのがお蔵入りした鹿児島編です(笑)

長くなりました。

次回に続きます。

今日は第3回。【場所の選び方その2 実際の現場とのすり合わせ】です。

前回は・・・

遠征前にGoogleMAPで

① 浅瀬(シャロー)

② 流入河川

③ 落差のあるブレイク

④ 砂や泥ではないハードボトム

⑤ 流芯サイド(潮通しや流れの良さ)

⑥ 街灯の個数が多い橋

これらが複数項目該当する場所にMAP機能のピン(ラベル)を打ちまくれという話をしました。

【ポイント】を探すんじゃなくて【シーバスの居場所】を探すと。

今回は実際に遠征に行って現場を見て回る時のお話です。

あ、ちなみに先に書いておくと初場所の旅の釣りで釣果を上げる最も重要な事は【ゲームプラン】だと僕は考えています。

【ゲームプラン】編に行く前に色々説明しないと上手く伝わらないので、一つずつ書き進んでいきます。

■ 実際の現場とのすり合わせ ■

さて、遠征に出発!ワクワク感に胸躍らせながら(僕は取材では胃がキリキリ)遠征先に到着。

MAP上に打ったピン(ラベル)を見て回ります。

僕が先ず見るのは自分の想像と比べて流れがどのくらい効いているのか?(速いのか)を見ます。

自分がMAP上にピンを打った範囲内であるなら上流から見て回っても下流から見て回るでもどちらでも構いません。(川の場合)

自分の想像通りなのか?思っていたのと違うのか?

この時点で選択していたMAP上のピンが『期待が持てそうな場所』『ちょっと違いそう』なんて感じで少し色分けされます。

いきなりロッドを持って下見をしても良いですし、先ずは道路上から何か所か回ってみても構いません。

* 遠征先によって ↑ は変えています。詳しくは【ゲームプラン】の回で。

この下見の段階でやらなくてはいけない事・・・

MAP上に打ったピンの間を移動する際にどのくらい時間がかかるのか?どのくらい信号があるのか? なんとなくで良いので把握しておきましょう。

都市部でなくても出勤・帰宅時間と重なる時間帯はそれなりに移動に時間がかかる道路もあります。

朝マズメや夕マズメの時間帯に移動することは可能か否かをイメージしておくことは非常に重要です。

■ 干満差のチェック ■

現場に到着した時が干潮時だと非常にスムーズですが・・・大体遠征する時って朝一の飛行機に乗って現地空港でレンタカー借りて~移動して~ってやると午前10~12時辺りには目的のフィールドに到着します。

車で自走移動した場合でもそのくらいには現地に到着。昼のこれくらいの時間帯ってド干潮まで行かなくても潮が引いてる時間帯であることが多いです。

干満差の少ない日本海側なら良いですが、太平洋側・特に西日本では激しい干満差です。

安全に釣りをする為にも干潮時に下見で回る際には岸際の水の跡(コケとか)でどこまで水が来るのか必ずチェックします。

そして底質のチェックも忘れずに。もし潮がまだあるタイミングでウェーディングしようとする場合、底質が緩いと転倒する危険性があるので必ずチェックです。

■ ベイトのチェック ■

これな・・・

毎回ベイトの有無も必ずチェックするのだけど、目で見てベイトが分かったのってそんなに多くないです(^^;)

和歌山編では鮎が泳いでいるのが少し見えたけど鮎では全然だったし、雄物川、九頭竜川、木曽川だとほとんどベイト見えなかったし・・・。

広島編では橋の上からコノシロ見て回って一目瞭然だったけど、ベイト見つけた=釣れたって図式にそんなにならないんですよね。

でも旅前にMAPでピンを打ったところを見て回る際は必ずベイトの有無も意識して見た方が良いと思います。

その場所で粘る必要があるのか?の重要な要素の一つでもあります。

■ 川の場合 最上流の設定 ■

さて現場を見て回る際に川の場合『どこまでシーバスが遡るのか?』を考えなくてはなりません。

前回書きましたがシーバスは海の魚。河口域ほど数は多いが河口域は広い。上流域ほど数は減るけど上流域は狭い。

って事に触れました。人口密度ならぬシーバス密度を考える必要があります。

どこの川でもシーバスの遡上限界地点では『狭いけどシーバスの数も居る』という現象が起きます。

流れの幅も狭くなるしそれなりに流れに勢いがあれば反転流のような流れのヨレも発生し、捕食地点の予測がしやすくなります。

またそういう場所で釣れるシーバスはサイズが良い事が多いです。

なので必ずチェックしたい場所なのですが・・・

まずコンクリート堰がある場合は大体そこを最上流域と設定することが多いです。稀にそういう堰すら遡上するシーバス群がいますが、初場所遠征での【探索】のキモは第1回目で書いたように『とにかく1本』。

コンクリート堰を最上流とした方が無難です。

(堰までの接近可能距離は漁協を調べれば分かります)

いつも頭を悩ますのが『瀬』というシーバス止め。

石がゴロゴロしていて流れが速い。この瀬をシーバスが超えて行くのか??

水深・水量などを見てその『瀬』より上流を探るか否かを決めるのですが・・・『地元の川だとこの位の水量なら遡るけどな~』でもいいのですが、これだけだと失敗することが多くなります。

僕が参考にするのはその遠征先の河川の『水量推移サイト』。ネットで『河川の名前 水量』で調べると国土交通省や県の河川管理サイトでその川の水量変化が追えます。

* ↑ こういうやつね。河川によって表示方法が違っているので、遠征で行くなら遠征日の少し前から毎日チェックした方が良いです。

これは僕の経験談ですが、平時よりも増水傾向なら多少浅くても遡り、減水傾向ならそれなりに水量があっても遡上する個体は少ない、そのように感じます。

なので遠征当日、その川の水量が平時と比べその増減で上限設定をする場合が多いです。

地元だったり何度も来れるくらいの場所ならもっと上流を目指してもいいかもしれません。

でも先ほども書いたように旅の釣りの【探索】は『とにかく1本』。

この上流域限界点の設定は遠征の際に僕が必ずチェックしているところです。

*これの設定で大失敗したのがお蔵入りした鹿児島編です(笑)

長くなりました。

次回に続きます。

- 2021年4月15日

- コメント(4)

コメントを見る

久保田剛之さんのあわせて読みたい関連釣りログ

fimoニュース

| 10:00 | 26フリームスと23レガリスをスペック比較 |

|---|

| 08:00 | 釣り人も多く嫌う人もいるけれど…バチ抜けは楽しい |

|---|

| 00:00 | [再]それでもアンバサダー |

|---|

| 2月28日 | タル型サルカンも捨てたもんじゃない |

|---|

| 2月28日 | 【LEGARE】今年はメバル好調!? |

|---|

登録ライター

- ムスッとしてたら

- 1 日前

- はしおさん

- ヨーヅリ:トビマル

- 1 日前

- ichi-goさん

- 『ワームの釣りは、向い風が吉…

- 2 日前

- hikaruさん

- 44th 早い話がイマジネーション

- 9 日前

- pleasureさん

- フィッシングショー大阪2026行…

- 20 日前

- ねこヒゲさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント