プロフィール

菊地 量久

愛媛県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

最近の投稿

タグ

- シーバス

- チヌ

- NEW Foojin'Z beast braul93MH

- ワーミング

- アジング

- メバリング

- ジギング

- タイラバ

- エギング

- フラットフィッシュ

- 総魚種

- トップウォーター

- プガチョフコブラ

- imaポッキー

- エアラコブラ

- ブローウィン

- ラザミン

- ナンバー7 117F

- コモモ

- ロケットベイト

- パンチライン

- コスケ

- サスケ

- K太

- ラムタラ バデル

- エンパシー

- スネコン

- ロデム

- ソマリ

- メタルジグ

- メバペン

- ガンシップ

- ジグヘッド

- 凄腕

- NEWセフィアCI4 810M

- セフィアX Tune908MH

- LUXXE RIFLEX LEOZA 90ML

- エンゼルシューター96M

- ビーストブロウル

- LUXXZE 宵姫 華 S66 solid

- ストラディックCI4+ 2000S

- ストラディックCI4+ 2000HGS

- ストラディックCI4+ C2500HGS

- ストラディックCI4+ 3000HGS

- ジョルティ

- マキッパ

- iborn98Fshallow

- キョロキョロ140F

- TPXD4000XG

- アカメ

- ジョイクロ

- ガチペン

- ドーバー

- Hベイト

- サヨリス

- ボラコン

- サヨリパターン

- ネット炎上

- 釣果報告

- ディアルーナS96MH

- アルゴ105

- スプーナー110F

- 思い出フィッシュ

- 今年の夏休み

- Hi-STANDARD

- シャルダス

- ランカーチャレンジシリーズ

- ヨイチ

- ワールドモンスター

- レボビーストロケット

- 青物

- ランカーチャレンジ予告

- プレゼント

- 修理

- チャッピー100

- ビッグベイト

- 根魚

- グラップラー

- ツインパワー14000XG

- ガボッツ

- ラックVゴースト

- fimoオリカラの秋

- ジグザグベイト80S

- ファルケンR

- 述べ竿

- カゲロウ

- アマゾンペンシル

- ハタ

- 泳がせ釣り

- チアユパターン

- ハクパターン

- ゼッパー

- エソパターン

- カタクチイワシパターン

- フリリグ

- コマネチV(ファイブ)

- ルナミスS100M

- ツインパワーXDC3000XG

- 村岡昌憲

- 片山愛海

- 高橋優介

- メーターシーバス

- YouTube

- ポップクイーン

- ルナミス

- TPXDc3000XG

- アイザー125F

- ASOBOルアー

- トレイシー

- バイブレーション

- ナレージ

- RS LYNX93M

- APIA

- foojin20th

- fimo

- NEONKNIGHT83L

- アウトスター120S

- YTDAZ

- ブリガンテ

- ASOBOルアー

- ハイスタンダード120f

- キャメルクラッチ

- Flowhunt91ml

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:83

- 昨日のアクセス:239

- 総アクセス数:1123161

QRコード

▼ ランカーを秒殺させる私のタックル

- ジャンル:釣り具インプレ

- (ビーストブロウル, シーバス, TPXD4000XG)

秋爆もあちこちで終わったって報告が入り始めた11月半ば頃

いつまでたっても秋爆という言葉に当てはまらない状況が続いていました。

秋爆を狙った川では全くその恩恵を受けることが出来ず

今年は終わったって感が強かったです(^_^;)

そんな中でも

この小河川や小砂浜でのシーバス釣りに

去年と同じく

アピアのビーストブロウルが、活躍してくれました。

元々ビーストブロウルとエンゼルシューター、そしてナチュラル7を購入して

今年に入ってバンクールの中古を購入しました。

ビーストブロウルを使うにあたって

濱本国彦さんいわく

エンゼルと比べると

取り込むスピードが違うと

最初聞いた時には、ああ、そうなのか~と

思ったぐらいでしたが、

今は、そのまま本領発揮ですね(笑)

最近掛かっているランカーは、シャロー帯でしかも至近距離ストラクチャーもあったりして

掛けたら最後走らせれない

ストラクチャーがあるなら腕を前に出し、たかく上げて

岩に触れさせないようにしながらリフトアップ

砂浜ならエラあらいをさせないために

海面近くに竿を倒して強引に巻く

ランディングは、足場が高ければネットで掬う

暴れている間は絶対に掬わない

そして横たわり頭から掬えるまで待つ

その間もテンションは張ったまま

再度の突っ込みに備えつつ冷静に

それと、どんなに困難でも、絶対人に掬わせない

それは

自分の失敗は、自己責任と割りきっているので。そして絶対にミスしない自信があるから。

83センチ、護岸ギリギリ水面ズリ上げ

87センチ、砂場ズリ上げ

83センチ、岩場ネット

84センチ、岩場ズリ上げ

90センチ、護岸ネット

85センチ、護岸ネット

しかし注意しないといけない事は

ズリ上げの場合、シーバスが元気なために暴れてラインに傷が付いたり

ルアーが破壊されたり

それとこのログを読んだために同じようにズリ上げや引き抜きをしようとした場合に、竿までポッキンなんて事も有りますから、抜き上げる魚の重さ、竿の角度、勢いなど、ご自分で管理した上でお願いいたします。

竿はラインに対して、垂直から、45度までなら基本的に胴に力が入りますから折れることはないですが、45度以下になるとベリー部分に力が入り一番折れる可能性が高まります。

その場合抜き上げる立ち位置と竿の角度を良く考え、必要なら自分が後ろに下がって竿との角度を調整する必要があります。

ロックショアなどで折れるとは良く聞く話ですが、抜き上げはバット部分に仕事をさせると肝に命じて自己責任で行って下さい。

魚を釣った後に地面に置いた後に暴れたり自分がうろうろしたりしたときは自分のラインを踏んでしまっていることが有りますから、

ラインを竿先から引っ張ってドラグを出し

強さがあるかを再確認します。

よくここのチェックで切れてます。

そして釣れない時にも、気分転換でFGノットを結び直します。

結び目がガイドに引っ掛かるような時にはこれがまた切れる原因になっているようで

そんなときも結び直します。

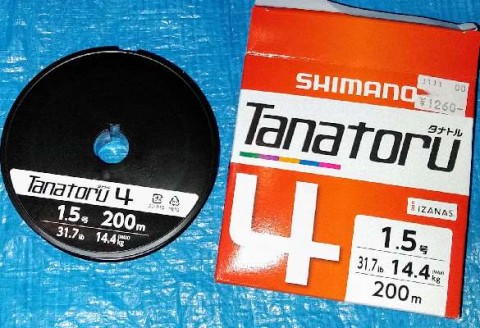

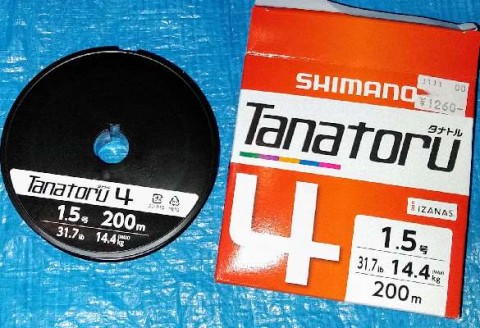

ライン今は1.5号。安い物を使い、しょっちゅう結び直すので短くなり短命ですね(^_^)それがいいと思います。

リーダーは8号または30ポンド。特に拘っているものはなくいろいろ使っています。

まだラインをどうのこうのと講釈垂れるレベルではありません(笑)

その結び方は

FGノットです

先のブログでも書きましたが、久保田剛之さんが提案したラインをリールのハンドルノブの付け根に巻き付けてFGノットを組む方法

2分で組めるFGノット

に、

村岡さんのFGノット

この違いは、久保田さんが下から上へ編み込んで行く方法で

村岡さんの場合は上から被せるように編み込んで行く事

そして最後に両方とも30回(両方で考えると15回)それに村岡さんは右上から始めて31回する。そう最後にもう一回右上で終了させる事です。これはラインが真っ直ぐになったときにpeでpeを引っ掻けるのではなくあくまでもリーダーを圧力だけで締め上げる事を重視したのかな?なんて思いました。これも、映像の中の言葉にありますが、様々なやり方を試してこの結果に至ったということです。

フッキングは、以前は、ガンガンにしゃくるとブログでも書いて来ました。そのブログを見るとこれは古い考えだなと思ってください(笑)

今は魚が掛かった時にとっさにしゃくる一回のフッキングです。決して弱いフッキングではありません。魚が掛かってなければルアーは飛んで来ますから(笑)

それは針先の鋭利さに、こだわりだして、1発でフッキングすることを確信したからです。

必要以上のフッキングは傷口を広げバラシを増やす事になると本当に思うようになりました。

ラインの強度が上がることによって起こる二次的なトラブルが

リングが伸びる、フックが、曲がるです

これは最悪バラシの原因になりますが、

めったに釣れない巨大なシーバスを抜き上げる人は居ないと思いますので

まだ曲がったまま取り込めたならラッキーということで

リングもフックも消耗品と捉えた方がよさそうです。

今では

刺さり、強度、持続性という観点で様々な針を試しています。

そのなかで、特に刺さりという観点から見ると

カルティバの針は、抜群の刺さり具合を発揮しますね。

この硬い唇に深くフッキング出来ているのは

今までに見なかった光景です。

それは新品のルアーに最初に付いていたのが

カルティバのST46という針で、だいたい新品のルアーでシーバスを掛けるとほとんどばらさず取り込めていたんです。なんとなく感じてはいましたが、サヨリパターンのように、下から突き上げて食うスタイルに、触れただけで刺さるというカルティバのフックが大いに活躍したような気がします。しかし

よく折れます。これは釣り上げて針を外して

曲がっているのに気づいて直そうとすると決まって折れます。これはSTX ZNも同じです。

フィーモフックや、がまかつの針も新品は抜群の刺さりを示しますが、

貫通力という点では、特に小さいルアーや針を使う場合に、この針を使いたいと心から思います。

次に、ドラグの締め具合ですが

僕がガチガチと表現するけれど

どれぐらいの圧力か掛かっているか?を

重さを測る電子スケールで測って見ました。

流れが速くストラクチャーがある場所で大物シーバスを仕留める時に使うドラグ力は1.9キロ前後

針が細く、小さいルアーを使う時には1.5キロ前後になるようです。

これはリールからラインを引っ張ってみて

ゆっくり引き出されるぐらいにドラグを締めて

これぐらいかな?と釣りを始める感覚で測りましたので、あくまでも目安と考えて下さい。

基本的にランカーと引っ張りあってズルズル出るようなドラグではありません。

走った時に出るぐらいです。

僕のドラグの考え方は、まずは竿に魚の引きを吸収させて、もうひとつ伸びるのが、フロロやナイロンリーダー。

そしてトータルのタックルバランス(針の大きさ)から逆算したドラグ設定ということになります。

だからほぼ瞬殺です、これらの魚たちは浅瀬であり、潜れないので水面に対して平行にしか泳げません。

だからエラあらいを防ぐためには水面近くに竿を倒し、障害物を避けるには竿を高く上げてと操作しながらです。ランディングするときだけはネットを用意する間に走られたりしますから

この分だけ時間が掛かります。

魚は暴れた分、時間が掛かった分傷口が開いてバレ易くなると思っていますのでなるべく素早く取り込む事を念頭に置いていた結果、瞬殺ということになっています。

ここでの最大の90センチも恐らく10秒前後でほぼドラグは出なかったと思います。そのあと疲れて横たわりながら、エラあらいは繰り返しあり、それを引っ張りながらランディングポイントまで引っ張って行きました。

頭を水面に浸けさせると反撃されますから竿の強さで頭(口)をなるべく水面から出して

空気を吸わせると同時にラインテンションを張り続ける事にもなっています。

リールに関しては、最近のリールは安いものでもかなりスムーズにドラグが出てくれますから

最初シーバスロッドを買うときに竿に見合った高級なリールがいいか?悩みましたが、結局カーボンボディの、ダイワセオリー3012Hやストラディックci4+を合計7個買うことになりました。それはビーストブロウルから始まりメバルロッドまでです、

最近買ったバンクールには、シマノのツインパワーDX4000XGを購入しましたが、こちらは、キャスト時ベール返りがよく起こり、

せっかく上位機種を買ったのに、ベールのカチッと感が弱くセオリーやストラディックの方が使いやすいです、シマノさんここを改良して下さい。

このような感じでランカークラスに対しての僕なりの対処の仕方を書いて見ました。

いろんな理論が有りますからこれからも考え方が変化するかもしれませんが、今の時点で特に12月に入る前に

ブログにて、ここを徹底してからは18バイト18キャッチのバラシ無しを貫いていますので多少は正解に近づいているかな?と思っています。

最後にまとめると

①針先は常に鋭利に

②ラインシステムは常に新鮮に強固に

PE1.5号にリーダー30ポンド

③フッキングはビシッと一回

④ドラグは魚が走った時にショックを吸収させる程度の強さで竿の曲がりとリーダーとドラグのトータルで魚の引きを吸収させる

⑤竿の角度に注意して

⑥躊躇せずしかも油断せず、魚と対峙する

⑦ランディングは落ち着いて急ぎ過ぎない

⑧釣ったあとはラインを結び直すか、チェックする

これが私の秒殺タックルです(^_^)

いつまでたっても秋爆という言葉に当てはまらない状況が続いていました。

秋爆を狙った川では全くその恩恵を受けることが出来ず

今年は終わったって感が強かったです(^_^;)

そんな中でも

この小河川や小砂浜でのシーバス釣りに

去年と同じく

アピアのビーストブロウルが、活躍してくれました。

元々ビーストブロウルとエンゼルシューター、そしてナチュラル7を購入して

今年に入ってバンクールの中古を購入しました。

ビーストブロウルを使うにあたって

濱本国彦さんいわく

エンゼルと比べると

取り込むスピードが違うと

最初聞いた時には、ああ、そうなのか~と

思ったぐらいでしたが、

今は、そのまま本領発揮ですね(笑)

最近掛かっているランカーは、シャロー帯でしかも至近距離ストラクチャーもあったりして

掛けたら最後走らせれない

ストラクチャーがあるなら腕を前に出し、たかく上げて

岩に触れさせないようにしながらリフトアップ

砂浜ならエラあらいをさせないために

海面近くに竿を倒して強引に巻く

ランディングは、足場が高ければネットで掬う

暴れている間は絶対に掬わない

そして横たわり頭から掬えるまで待つ

その間もテンションは張ったまま

再度の突っ込みに備えつつ冷静に

それと、どんなに困難でも、絶対人に掬わせない

それは

自分の失敗は、自己責任と割りきっているので。そして絶対にミスしない自信があるから。

83センチ、護岸ギリギリ水面ズリ上げ

87センチ、砂場ズリ上げ

83センチ、岩場ネット

84センチ、岩場ズリ上げ

90センチ、護岸ネット

85センチ、護岸ネット

しかし注意しないといけない事は

ズリ上げの場合、シーバスが元気なために暴れてラインに傷が付いたり

ルアーが破壊されたり

それとこのログを読んだために同じようにズリ上げや引き抜きをしようとした場合に、竿までポッキンなんて事も有りますから、抜き上げる魚の重さ、竿の角度、勢いなど、ご自分で管理した上でお願いいたします。

竿はラインに対して、垂直から、45度までなら基本的に胴に力が入りますから折れることはないですが、45度以下になるとベリー部分に力が入り一番折れる可能性が高まります。

その場合抜き上げる立ち位置と竿の角度を良く考え、必要なら自分が後ろに下がって竿との角度を調整する必要があります。

ロックショアなどで折れるとは良く聞く話ですが、抜き上げはバット部分に仕事をさせると肝に命じて自己責任で行って下さい。

魚を釣った後に地面に置いた後に暴れたり自分がうろうろしたりしたときは自分のラインを踏んでしまっていることが有りますから、

ラインを竿先から引っ張ってドラグを出し

強さがあるかを再確認します。

よくここのチェックで切れてます。

そして釣れない時にも、気分転換でFGノットを結び直します。

結び目がガイドに引っ掛かるような時にはこれがまた切れる原因になっているようで

そんなときも結び直します。

ライン今は1.5号。安い物を使い、しょっちゅう結び直すので短くなり短命ですね(^_^)それがいいと思います。

リーダーは8号または30ポンド。特に拘っているものはなくいろいろ使っています。

まだラインをどうのこうのと講釈垂れるレベルではありません(笑)

その結び方は

FGノットです

先のブログでも書きましたが、久保田剛之さんが提案したラインをリールのハンドルノブの付け根に巻き付けてFGノットを組む方法

2分で組めるFGノット

に、

村岡さんのFGノット

この違いは、久保田さんが下から上へ編み込んで行く方法で

村岡さんの場合は上から被せるように編み込んで行く事

そして最後に両方とも30回(両方で考えると15回)それに村岡さんは右上から始めて31回する。そう最後にもう一回右上で終了させる事です。これはラインが真っ直ぐになったときにpeでpeを引っ掻けるのではなくあくまでもリーダーを圧力だけで締め上げる事を重視したのかな?なんて思いました。これも、映像の中の言葉にありますが、様々なやり方を試してこの結果に至ったということです。

フッキングは、以前は、ガンガンにしゃくるとブログでも書いて来ました。そのブログを見るとこれは古い考えだなと思ってください(笑)

今は魚が掛かった時にとっさにしゃくる一回のフッキングです。決して弱いフッキングではありません。魚が掛かってなければルアーは飛んで来ますから(笑)

それは針先の鋭利さに、こだわりだして、1発でフッキングすることを確信したからです。

必要以上のフッキングは傷口を広げバラシを増やす事になると本当に思うようになりました。

ラインの強度が上がることによって起こる二次的なトラブルが

リングが伸びる、フックが、曲がるです

これは最悪バラシの原因になりますが、

めったに釣れない巨大なシーバスを抜き上げる人は居ないと思いますので

まだ曲がったまま取り込めたならラッキーということで

リングもフックも消耗品と捉えた方がよさそうです。

今では

刺さり、強度、持続性という観点で様々な針を試しています。

そのなかで、特に刺さりという観点から見ると

カルティバの針は、抜群の刺さり具合を発揮しますね。

この硬い唇に深くフッキング出来ているのは

今までに見なかった光景です。

それは新品のルアーに最初に付いていたのが

カルティバのST46という針で、だいたい新品のルアーでシーバスを掛けるとほとんどばらさず取り込めていたんです。なんとなく感じてはいましたが、サヨリパターンのように、下から突き上げて食うスタイルに、触れただけで刺さるというカルティバのフックが大いに活躍したような気がします。しかし

よく折れます。これは釣り上げて針を外して

曲がっているのに気づいて直そうとすると決まって折れます。これはSTX ZNも同じです。

フィーモフックや、がまかつの針も新品は抜群の刺さりを示しますが、

貫通力という点では、特に小さいルアーや針を使う場合に、この針を使いたいと心から思います。

次に、ドラグの締め具合ですが

僕がガチガチと表現するけれど

どれぐらいの圧力か掛かっているか?を

重さを測る電子スケールで測って見ました。

流れが速くストラクチャーがある場所で大物シーバスを仕留める時に使うドラグ力は1.9キロ前後

針が細く、小さいルアーを使う時には1.5キロ前後になるようです。

これはリールからラインを引っ張ってみて

ゆっくり引き出されるぐらいにドラグを締めて

これぐらいかな?と釣りを始める感覚で測りましたので、あくまでも目安と考えて下さい。

基本的にランカーと引っ張りあってズルズル出るようなドラグではありません。

走った時に出るぐらいです。

僕のドラグの考え方は、まずは竿に魚の引きを吸収させて、もうひとつ伸びるのが、フロロやナイロンリーダー。

そしてトータルのタックルバランス(針の大きさ)から逆算したドラグ設定ということになります。

だからほぼ瞬殺です、これらの魚たちは浅瀬であり、潜れないので水面に対して平行にしか泳げません。

だからエラあらいを防ぐためには水面近くに竿を倒し、障害物を避けるには竿を高く上げてと操作しながらです。ランディングするときだけはネットを用意する間に走られたりしますから

この分だけ時間が掛かります。

魚は暴れた分、時間が掛かった分傷口が開いてバレ易くなると思っていますのでなるべく素早く取り込む事を念頭に置いていた結果、瞬殺ということになっています。

ここでの最大の90センチも恐らく10秒前後でほぼドラグは出なかったと思います。そのあと疲れて横たわりながら、エラあらいは繰り返しあり、それを引っ張りながらランディングポイントまで引っ張って行きました。

頭を水面に浸けさせると反撃されますから竿の強さで頭(口)をなるべく水面から出して

空気を吸わせると同時にラインテンションを張り続ける事にもなっています。

リールに関しては、最近のリールは安いものでもかなりスムーズにドラグが出てくれますから

最初シーバスロッドを買うときに竿に見合った高級なリールがいいか?悩みましたが、結局カーボンボディの、ダイワセオリー3012Hやストラディックci4+を合計7個買うことになりました。それはビーストブロウルから始まりメバルロッドまでです、

最近買ったバンクールには、シマノのツインパワーDX4000XGを購入しましたが、こちらは、キャスト時ベール返りがよく起こり、

せっかく上位機種を買ったのに、ベールのカチッと感が弱くセオリーやストラディックの方が使いやすいです、シマノさんここを改良して下さい。

このような感じでランカークラスに対しての僕なりの対処の仕方を書いて見ました。

いろんな理論が有りますからこれからも考え方が変化するかもしれませんが、今の時点で特に12月に入る前に

ブログにて、ここを徹底してからは18バイト18キャッチのバラシ無しを貫いていますので多少は正解に近づいているかな?と思っています。

最後にまとめると

①針先は常に鋭利に

②ラインシステムは常に新鮮に強固に

PE1.5号にリーダー30ポンド

③フッキングはビシッと一回

④ドラグは魚が走った時にショックを吸収させる程度の強さで竿の曲がりとリーダーとドラグのトータルで魚の引きを吸収させる

⑤竿の角度に注意して

⑥躊躇せずしかも油断せず、魚と対峙する

⑦ランディングは落ち着いて急ぎ過ぎない

⑧釣ったあとはラインを結び直すか、チェックする

これが私の秒殺タックルです(^_^)

- 2019年12月29日

- コメント(1)

コメントを見る

菊地 量久さんのあわせて読みたい関連釣りログ

fimoニュース

登録ライター

- ヨーヅリ:トビマルJr.

- 1 日前

- ichi-goさん

- フィッシングショー大阪2026行…

- 5 日前

- ねこヒゲさん

- 『秘策!ステルス作戦』 2026/…

- 16 日前

- hikaruさん

- 新年初買

- 22 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 25 日前

- 濵田就也さん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント