プロフィール

ちゃり林

神奈川県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

QRコード

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:199

- 昨日のアクセス:459

- 総アクセス数:2520859

▼ お魚スモークハム

- ジャンル:日記/一般

- (我が家のレシピ)

予め言っておきます。

今回のログ、ゲキくそつまんねぇぞなもし!

ボクの中の食いしんぼうオタクが煙り出してる感じ、、、不明

(過去の写真も使ってまーす)

「生ハム」なんて単語は、我々世代には“ちょっと身構える”感のある高級食材で、

少年期に、結婚式のオードブルで見かけたのをわざわざ覚えていて話題にした記憶が有る。

そういうモノだった(過去形)

そもそも、豚の生肉を赤いままで食うとか、狂気の沙汰に思える行為を、老若男女が美味い旨いと、

アレは特別に許された神食材なのだろう、、、そんな妄想も手伝ってか、“生ハム”なんて単語がボクの中で神格化していたが、

なぜかこのところヤケにリーズナブルに手を出しやすい価格のモノを良く見かけるようになったよーな。

更には、だんだん知恵もついて“豚肉生食いの理由”も分かってきた。

それでもなお、欠食児童の頃のあこがれは刷り込まれ、未だに“生ハム”というネーミングに特別感を感じずにはいられない。(笑)

イメージのみならず、聞きかじりの知恵で、ちょっとは構造を理解できるようになると、

キモとなる水分コントロールの妙、その塩と時間の魔力に改めて感動する。

さらに掘り下げていくと、ドイツの生ハムには、燻製はするが加熱しない“ラックスハム”と云うものがあるらしく、

その名の由来は鮭の身の鮮やかな紅色に由来するなどなど、、、ちょっとそそる食材がボクのアンテナにひかっかった。

『ラックスハム』勿論そんなスゲエもんは食べたコトが無い。見たことも無い(爆

前置きが長くなり過ぎました。

当然だが、この先魚の話がしたいのだ。

手持ちの魚で、美味い“生ハム”を造る(我流)

そう、いうなれば、“お魚版ラックスハム”をつくってみたいぞなもし

そこに、一つの目標を置いてみた。

実は、

日本にはいくつかの、“生ハム状態の魚加工食品”がある。

組織内の自由な水を強すぎないギリギリの塩で引き出したのち、

乾燥させない高湿度、でも腐敗させない低温、まさに冬の日本海岸の海風を利用して熟成させる。

新潟の村上藩に伝わる“鮭の塩引き”と云われる手法は、その代表格の一つだ。

それは、乾燥保存を目的とした干し方ではない為、しっとりと、塩辛杉ず、まさに生ハムのモッチリした食感だった。

もちろん他にもいろいろあるのだが(富山のブリ(カビを巧みに使って脱水していた)

伝統加工食品と云うものは、ソレが生まれた気候と土地柄に立脚した進化をしてきた伝統手法なので、

関東の片田舎の我が家では、その手法をコピーすることは難しい。

何度か加工途中のモノを引きとって来たことが有るが、私の住む鎌倉ヌルいの風では早い段階で腐ってしまったorz(ねだまるというそうだ)。

失敗を繰り返すうちに、すでにあるレシピをそのままコピーするだけでは無理だと言うことがわかり、

その伝統手法にある熟成の仕組みを切り分けて、必要な要素を実践可能な手段に置き換えて挑戦していかなければならないコトがわかってきた。

シンプルに、シンプルに、

乱暴を承知で短くまとめると、

『自由にしている水分を減らして、低温熟成』 以上!

言葉にすればコレだけのコト、

ここからの塩梅(まさにあんばい、昔の人は良いコトを云う)がものすごく難しいことになりそうだ。

腐敗=細菌繁殖と言い換えることが出来ますが、

この細菌が繁殖するための3大要素①水分 ②温度 ③栄養塩類

このうち、③はまさにその肉ですから取り除けません。

そうなると①脱水②低温保存を実践していきます。

先ずは塩を上手に使って水分を抜いて行きます。

この水分調整がキモで、

抜きすぎて、乾ききればばただの硬い干し肉、アミノ酸分解系の熟成旨味も期待するのが難しい。

そもそも、旨味、だけではなく、“美味しさ”と言うモノを構成スル要素に“食感”“テクスチャー”はかなり大切な要素となる。この水分の抜き加減と、熟成で生まれるもっちり感のバランス感が、もう感覚的杉て全く定量的な表現ができない(;´д`)

柔らかく、もっちり感が大事だといって、組織内の水を自由にさせると菌繁殖の温床となり、腐敗まっしぐらだ(≧∀≦)

塩が多ければ不安要素は確かに減るが、過ぎれば食えたもんぢゃねぇコトになる。

細菌繁殖を助ける自由水の割合を下げつつもしっとり感を残していきたい

そこで行きついたのがボクのしめ鯖ネタではシツコクでてくる

“砂糖(最近は三温糖を多用)”の登場である。

砂糖は塩にも負けない浸透圧の高さで肉の中の遊んでる水分を引っ張ってくれる。と、同時に肉に染み込んだ糖は、水分を適度にキープしてくれて、しっとり感の演出には良い仕事をする。

甘ったるい食品を造りたいわけではないので加減は重要だが、塩より前に出るコトは無いので、ベストミックスで使う限り、あまり心配はいらない。

量と時間の加減が難し杉て、定量的な汎用レシピに出来ないのだが、

塩:砂糖=1:1にしたものを常にたくさん用意しておき、

脱水保存したいときにがっつりまぶして冷蔵庫へ、

そんなイメージでほぼOKだろう。

すると数時間でドロッとタップリの水が抜けます。

大抵は一晩くらいで加減を見ます。

結構ドロッと出ますので、バットは大き目が良いですよ。

冷蔵庫の中でこぼすと、内紛に発展します(;´д`)

ドライなモノを作りたくて、この“合せ塩"を入れ替えてどんどん絞めて行くのもありだ。

一時期凝っていたイカ肝のカラスミはこの合せ塩で徹底的に水抜きしてから熟成させたモノでした。

魚卵もこの手法でやれば、イージーカラスミが出来る♪

脱線した。

適度なさじ加減で生ハム状態を造るのが、未だに感に頼っており、

何グラムの何ならどれだけの塩を何時間とか、、、未だ言えないけど、その分ハマった時のガッツポーズったら無い(≧∀≦)

確実なのは、定期的に一口かじりながら加減していくのが一番ですね。

減るけど(笑

いい塩梅にできたら一度流水でさっと洗います。

ダラダラと水を掛けてもどんどんふやけてしまうので、さっさと残りの塩を落としましょう。

そんでペーパータオルで良く拭きます。

次の燻製工程に向けて表面を乾燥させます。

燻製は文字通り煙を当てるのですが、

表面に水分があると煙が付きすぎてしまい、非常にエグイ食味になってしまいます。

全ての燻製について云える共通のコツですが、

『素材表面の水分OFF』

コレに尽きます。

更に云うと今回は、『生ハム』ですからね♪

熱を加えたくありません。

夜中の気温が一ケタの晩を狙って(あわよくば5℃以下)

スモークウッド(ココでは市販のブロックを使っています、真四角の蚊取り線香みたいなのね♪)を縦割りにし、

熱源である火を小さくするようにセット、

更には火と素材の距離を1mくらい離して、極力熱から遠ざける工夫をします。

ココからは、自己責任ですが、私の家は野外に雨風しのげる燻製スペースを設けてありますので、3~4時間コースのスモークブロックを並べて

朝まで放置してしまいます。

で、

朝起きると、、、、こんなん成っとります♪

で、実は焦ってはイケません。

まだ完成ではないです。

燻したての燻製はピリピリして、舌に来る刺激が強すぎますね。

しかも、香りが表面的杉ます。

ココから約半日風に当てます。

すると棘が無くなりつつ、素材の中まで香りが染み込んでいきます。

やっと完成です♪

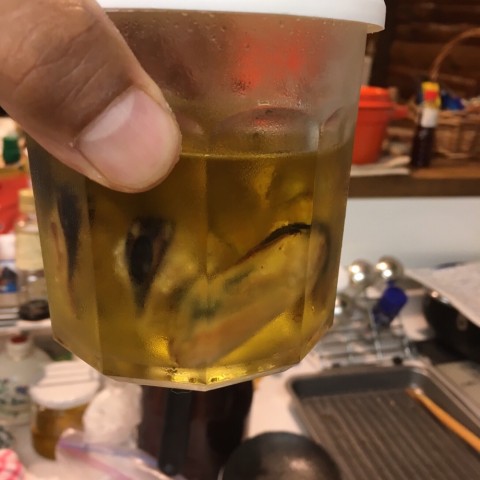

この状態をキープしたいときは、オイルにドップリ漬け込んでしまいましょう。

オイル漬けすることで、空気に触れることが一切なくなり、真空パックと同じ効果が期待できます。

コレと全く同様の手法で牡蠣やムール貝等も素晴らしく美味いです。

こんな感じで3〜4ヶ月熟成すると神なツマミに!

未だ編集中

iPhoneからの投稿

- 2016年12月19日

- コメント(9)

コメントを見る

ちゃり林さんのあわせて読みたい関連釣りログ

fimoニュース

登録ライター

- アオリーQ NEO 3.0号

- 6 日前

- 濵田就也さん

- 『癖が強い・・・?』2025/11/…

- 8 日前

- hikaruさん

- UFMウエダ:PRO4スピリッツ・…

- 8 日前

- ichi-goさん

- 台風一過のエビパターン

- 19 日前

- はしおさん

- ふるさと納税返礼品

- 28 日前

- papakidさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- 好きな釣り方で満足のできる1匹

- JUMPMAN

-

- 河川も秋…到来?!

- バイシュイ

最新のコメント