プロフィール

rattlehead

東京都

プロフィール詳細

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:126

- 昨日のアクセス:190

- 総アクセス数:2230866

タグ

QRコード

検索

▼ 活性の違いにおける曳波の使い分け

- ジャンル:ニュース

- (元style-攻略法)

バチシーズンも終わるって頃に、まだバチかよという意見はごもっとも。

まあ、今年はあんな状況だったんで、仕方ないじゃないっすか。

来年に向けてのイメトレ時期だと割り切って下さい(笑)

さて、表題の件。

バチ時って、活性の有る無しがシーズン通して最も解り易いタイミングだと思う。

というのは、私のホームは水深が結構あるせいか人通りが多いせいか、秋にライズするポイントって本当に限られている。

明け方にライズしてる事は結構あるんだけど、朝弱いのよ…(泣)

レンジ入れる釣りの場合でも入れ食いになる事が多々あるが、それは「活性」によるものか「上手く嵌った」だけなのか定かじゃない。

その点、バチシーズンは視覚・聴覚で活性が確認出来るので、誰でもが判断し易いと思う。

で、このバチ活性って、活性が高い/低いに2つのパターンがある。

一つは、辺り一面で餌に狂ってライズしてる状態。berserkと言いますか。簡単に言えば「集団活性」。

ベイトと一緒で、「適当に突っ込んでりゃ餌口に入るだろ」位の状況で水面を割っているシーンを思い起してくれれば。

(勿論、魚はちゃんと狙ってるんだろうけど)

これは全面トリッキーになった時に起こり易い現象。

「こんなに魚居るのかよ…」と己の無力さを感じる瞬間でもある(爆)

もう一つは、言うなれば「個体活性」。

一番判り易いのが、ライズ音。

同じ捕食でも派手に出てるのは活性が高いし、小さなライズリングのみの時は低い。

「サイズの違いじゃね?」というのは全くの見当違いで、サイズ差の場合は音質が変わります。

派手と地味でも音質は違いますが、その辺りを口で説明するのは非常に困難で…

以前「カクテルパーティー効果」という話をした事がありますが、それの延長で、慣れてくるとその違いがはっきりと判ると思います。

「これは(ルアーを)食ってくるライズ音」「これは微妙(だけど投げる)」「狙うだけ無駄(でも投げる(爆))」みたいに。

それだけでも、ヒット率がぐっと上昇します。

で、本題。

その場の状況判断が出来たとしても、ただ闇雲にルアーを投げていても非効率極まりない。

あ、くれぐれも言っておきますが、私、バチでシンペンの釣りは一切やりません。

なので、シンペンだと闇雲に投げた方が効率が良いかも知れませんので、それはご自身で判断して下さい。

そこで行うのが「曳波の使い分け」。

以前「寄せの曳波」と「食わせの曳波」という話は書きました。

そのコンセプトは変わってませんが、ルアーが変わった為、更に細分化されてしまっているという(爆)

で、あの時は二次元での話で終わりましたが、今回は三次元での話になります。

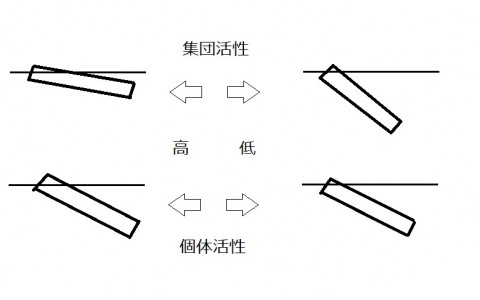

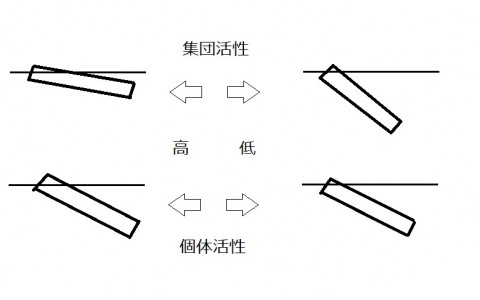

簡単に図解すると、こんな感じ。イメージwは伝わるかと。

何が言いたいかというと、高活性時にはルアーを浮かせ、低活性時には若干沈める。

が、沈め方が異なって、集団活性が高い時にはリアを軽くし、個体活性時が高い時は全体を軽くする。

因みに、調整幅は0.02g毎+現地チェック。

私がバチに使うのは#10~#6のトリプルフックなのだが、メーカー/針種の違いで大体0.02g違いで揃えられる。

これに、#0~#3のリングを組み合わせて使うと、大概の調整は可能となる。

で、これをその時の状況に応じて使い分けるって訳。

当然高/低2種ではなく、その中間だって幾つか存在する。それに色違いとかやってると…

こんなんやってっから、他のルアーが使えなくなるんだよっっ(爆)

多分上の図を見て、気付いた方は多いと思うので先に書いておきます。

頭が出てるのだから、水を受ければ必然的にリアが浮くか、ヘッド形状によっては潜るよね?と。

だから巻きスピード=リズム感が必要なのです

これは以前から公言してますが、私が人より少しだけ優れてると思われるのは、キャスト精度と音感。

任意で一定のスピードで巻く事が出来れば、後は風の影響だけ考えて調整すれば良い。

それでも調整出来ない場合の為に、細かく調整を施した多くの同種ルアーを持ち込む訳です。

これが、ここ数年廃盤トップ1と2しか使ってない理由です。

で、この様なチューニングをする根拠を少し。

個体活性の場合、当初は「上まで出てこないんだから、針位置を下げれば掛かるんじゃね?」という助平心(笑)

で、2~3㎜レンジを下げてみたら、結構釣れるようになる。(これがトップのレンジはミリ単位と言ってる根拠)

それなら、と、針位置だけを下げてみると、面白い事に全然反応が悪い。

って事で、方向性は判ったが、それが微細な曳波による物か、水面下の存在感による物かは不明(←今後の検証材料w)

もしかすると、レンジを下げる→水受け面積が大きくなる→ルアーが動く→ボディの波動?www

集団活性の場合、ほぼほぼ全面トリッキーの時に起こる事から、当初は「トリッキーっぽくケツ振れば良いんじゃね?」という、これまた助平心(笑)

シンペンならば基本ケツ振りなので、何も考えないで良い。

が、その頃から「絶対に沈めねぇ」を信条としていた事もあり、「ならリアを軽くすればケツ振るんじゃね?」と。

そこから調整を入れ始めたら、面白い現象が。

水面上の表面積は上がっているのに、「細い曳波」が立つようになった。

これはヘッド形状からくる恩恵かと思うが、それによりトリッキー独特の細かい波紋に近い曳波が出る様に。

狙い通りリアも僅かだが振れてくれ(これまた波動?www) 、全面ライズ時に最も釣れるチューニングに。

そして、現在に至ります。

勿論上記の物は廃盤トップ1・2のヘッド形状・比重・サイズから出た結果であり、他のルアーでどうなるかは全く判りません。

「他のルアーでもやれよ」と言われるかも知れませんが、まだこのルアーで検証しなければならない事が多々あり、そんな余裕はありません。

ただ、例え一つのルアーだとしても明らかな結果が出ている訳で、それが他にも応用出来れば…という意図で書いてみました。

参考になれば幸いです♪

まあ、今年はあんな状況だったんで、仕方ないじゃないっすか。

来年に向けてのイメトレ時期だと割り切って下さい(笑)

さて、表題の件。

バチ時って、活性の有る無しがシーズン通して最も解り易いタイミングだと思う。

というのは、私のホームは水深が結構あるせいか人通りが多いせいか、秋にライズするポイントって本当に限られている。

明け方にライズしてる事は結構あるんだけど、朝弱いのよ…(泣)

レンジ入れる釣りの場合でも入れ食いになる事が多々あるが、それは「活性」によるものか「上手く嵌った」だけなのか定かじゃない。

その点、バチシーズンは視覚・聴覚で活性が確認出来るので、誰でもが判断し易いと思う。

で、このバチ活性って、活性が高い/低いに2つのパターンがある。

一つは、辺り一面で餌に狂ってライズしてる状態。berserkと言いますか。簡単に言えば「集団活性」。

ベイトと一緒で、「適当に突っ込んでりゃ餌口に入るだろ」位の状況で水面を割っているシーンを思い起してくれれば。

(勿論、魚はちゃんと狙ってるんだろうけど)

これは全面トリッキーになった時に起こり易い現象。

「こんなに魚居るのかよ…」と己の無力さを感じる瞬間でもある(爆)

もう一つは、言うなれば「個体活性」。

一番判り易いのが、ライズ音。

同じ捕食でも派手に出てるのは活性が高いし、小さなライズリングのみの時は低い。

「サイズの違いじゃね?」というのは全くの見当違いで、サイズ差の場合は音質が変わります。

派手と地味でも音質は違いますが、その辺りを口で説明するのは非常に困難で…

以前「カクテルパーティー効果」という話をした事がありますが、それの延長で、慣れてくるとその違いがはっきりと判ると思います。

「これは(ルアーを)食ってくるライズ音」「これは微妙(だけど投げる)」「狙うだけ無駄(でも投げる(爆))」みたいに。

それだけでも、ヒット率がぐっと上昇します。

で、本題。

その場の状況判断が出来たとしても、ただ闇雲にルアーを投げていても非効率極まりない。

あ、くれぐれも言っておきますが、私、バチでシンペンの釣りは一切やりません。

なので、シンペンだと闇雲に投げた方が効率が良いかも知れませんので、それはご自身で判断して下さい。

そこで行うのが「曳波の使い分け」。

以前「寄せの曳波」と「食わせの曳波」という話は書きました。

そのコンセプトは変わってませんが、ルアーが変わった為、更に細分化されてしまっているという(爆)

で、あの時は二次元での話で終わりましたが、今回は三次元での話になります。

簡単に図解すると、こんな感じ。イメージwは伝わるかと。

何が言いたいかというと、高活性時にはルアーを浮かせ、低活性時には若干沈める。

が、沈め方が異なって、集団活性が高い時にはリアを軽くし、個体活性時が高い時は全体を軽くする。

因みに、調整幅は0.02g毎+現地チェック。

私がバチに使うのは#10~#6のトリプルフックなのだが、メーカー/針種の違いで大体0.02g違いで揃えられる。

これに、#0~#3のリングを組み合わせて使うと、大概の調整は可能となる。

で、これをその時の状況に応じて使い分けるって訳。

当然高/低2種ではなく、その中間だって幾つか存在する。それに色違いとかやってると…

こんなんやってっから、他のルアーが使えなくなるんだよっっ(爆)

多分上の図を見て、気付いた方は多いと思うので先に書いておきます。

頭が出てるのだから、水を受ければ必然的にリアが浮くか、ヘッド形状によっては潜るよね?と。

だから巻きスピード=リズム感が必要なのです

これは以前から公言してますが、私が人より少しだけ優れてると思われるのは、キャスト精度と音感。

任意で一定のスピードで巻く事が出来れば、後は風の影響だけ考えて調整すれば良い。

それでも調整出来ない場合の為に、細かく調整を施した多くの同種ルアーを持ち込む訳です。

これが、ここ数年廃盤トップ1と2しか使ってない理由です。

で、この様なチューニングをする根拠を少し。

個体活性の場合、当初は「上まで出てこないんだから、針位置を下げれば掛かるんじゃね?」という助平心(笑)

で、2~3㎜レンジを下げてみたら、結構釣れるようになる。(これがトップのレンジはミリ単位と言ってる根拠)

それなら、と、針位置だけを下げてみると、面白い事に全然反応が悪い。

って事で、方向性は判ったが、それが微細な曳波による物か、水面下の存在感による物かは不明(←今後の検証材料w)

もしかすると、レンジを下げる→水受け面積が大きくなる→ルアーが動く→ボディの波動?www

集団活性の場合、ほぼほぼ全面トリッキーの時に起こる事から、当初は「トリッキーっぽくケツ振れば良いんじゃね?」という、これまた助平心(笑)

シンペンならば基本ケツ振りなので、何も考えないで良い。

が、その頃から「絶対に沈めねぇ」を信条としていた事もあり、「ならリアを軽くすればケツ振るんじゃね?」と。

そこから調整を入れ始めたら、面白い現象が。

水面上の表面積は上がっているのに、「細い曳波」が立つようになった。

これはヘッド形状からくる恩恵かと思うが、それによりトリッキー独特の細かい波紋に近い曳波が出る様に。

狙い通りリアも僅かだが振れてくれ(これまた波動?www) 、全面ライズ時に最も釣れるチューニングに。

そして、現在に至ります。

勿論上記の物は廃盤トップ1・2のヘッド形状・比重・サイズから出た結果であり、他のルアーでどうなるかは全く判りません。

「他のルアーでもやれよ」と言われるかも知れませんが、まだこのルアーで検証しなければならない事が多々あり、そんな余裕はありません。

ただ、例え一つのルアーだとしても明らかな結果が出ている訳で、それが他にも応用出来れば…という意図で書いてみました。

参考になれば幸いです♪

- 2020年6月1日

- コメント(9)

コメントを見る

rattleheadさんのあわせて読みたい関連釣りログ

fimoニュース

| 14:00 | 解禁を迎えたサクラマス初挑戦 |

|---|

| 08:00 | ハゼパターンにディモル70必須ですね |

|---|

登録ライター

- ヨーヅリ:トビマルJr.(フレ…

- 2 日前

- ichi-goさん

- 『あと1センチ・・・』 2026/2…

- 6 日前

- hikaruさん

- フィッシングショー大阪2026行…

- 10 日前

- ねこヒゲさん

- 新年初買

- 27 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 1 ヶ月前

- 濵田就也さん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント