プロフィール

APIA

大阪府

プロフィール詳細

カレンダー

検索

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:83

- 昨日のアクセス:348

- 総アクセス数:6769167

タグ

- アピアスタッフ日記

- 中井佑一郎

- 製品情報

- 釣行記

- RED中村

- 村岡昌憲

- 濱本国彦

- 献上真也

- 金丸竜児

- 北添貴行

- ウッティーダ

- 平林・特命係長

- 安田ヒロキ

- ショ~ゴ!!

- 梶谷傳則

- 永島規史

- 藤本昌大

- 中嶋康文

- 阪中豊博

- 鈴木達也

- 宇津木善生

- 皇帝

- 営業:中平

- 井戸川真吾

- シーバス

- ライトゲーム

- ロックフィッシュ

- ショアジギング

- インフォメーション

- フィッシングショー

- 試投会

- イベント

- APIA TV

- 凄腕

- Foojin'Z

- Foojin'AD

- JAILBREAKER 92MX

- GRANDAGE

- GRANDAGE STD C88M

- Foojin'R

- Foojin'BB

- QUATTRO BLACK

- BLACKLINE/EXTREAM

- Legacy'SC

- STAYGOLD

- Legacy'BLUELINE

- Brute'HR

- Foojin'XXCRAZYCARRY 103MHX

- VENTURA

- PUNCH LINE

- PUCH LINE MUSCLE

- PUCH LINE 130

- PUNCH LINE 45/60

- LAMMTARRA・BADEL

- BADEL105

- LAMMTARRA GIANT177

- BAGRATION

- GABLIN125F

- ハイドロアッパー

- HYDROUPPER90S

- HYDRO UPPER 55S

- HYDRO UPPER SLIM 100S

- H bait:エイチベイト

- エルドール115F

- DOVER120F

- DOVER99F

- DOVER99S

- DOVER82S

- DOVER120F Riva

- New bit-V(12-26)

- bit-V/bit-V32

- LUCK-V

- LUCK-V Ghost

- GOLD ONE

- PRONTO

- ARCH HEAD

- SEIRYU HYPER

- SEIRYU

- ENRYU

- BRIGANTE160SW

- CHINUPARA DODGE

- CARBONWADINGNET Ⅲ

- Xband

- 青物

- GRANDAGE LITE

- DOVER 46SS

- OTHERS

- 開発

- 国盗り合戦

- DOVER70FSR

- HYDOROUPPER100S

- Z stage(ゼータステージ)

- 池田延夫

- 大津昂彦

- 加藤 宏崇

▼ Confidencial Talk-釣竿四方山話2 数値性能よりも感性性能

「何が嫌いかよりも、何が好きかを語る方が好き」

なので、今回もとりとめのないお話になると思いますが、お付き合い願えましたら幸甚に存じます。本稿の内容は10年くらい前から同じようなことをアチコチで書いていますので、「あぁ、コレ知ってる」という方は読み飛ばしていただいて大丈夫です。私が考える最良のロッドメイキングとは-

昨今、工業製品としての釣り竿(以下、ロッド)製造技術レベルの相対的な向上は著しく、ロッドの根幹となるブランク(素管:シャフトそのもののことを指します)の製法や工法、特殊構造がウンタラクンタラといった素材の構成比率などに留まらないテクノロジーの部分以上に(もちろんそれらが前提でのお話ですが)、ロッドを作るプロセスにおいて、実際にそれを使う釣り人(ここでは主にいわゆるフィールドテスターと呼ばれる人のことを指します)と、「どんなロッドを創るのか」という部分のビジョンをしっかりと共有すること、または、そのためのコミュニケーションの深度がモノとしてのロッドの完成度をより高めるものの要素の一つと私は捉えています。

フィールドの最前線に立つ、信頼のおける人間の声を尊重することが、アングラーの琴線に触れるロッドを生み出します。

これはターゲットとなる魚の大小、ロッドの長さや強さの如何に関わらず常に意識していることの一つなのですが、私が帰属するアピアのメインストリームであるシーバスカテゴリーにおいては大物志向が強く、80㌢を超えるシーバス(スズキ)を主なターゲットとして想定していることもあり、少々の手荒さであっても、それに耐え得るロッドである上に、飛距離性能や軽快な操作性がより高く求められます。

素材や設計技術がもたらすトータルバランスに優れたロッドメイキングにおける開発のプライオリティとは、スリムでありながら素材の性質をムダにせず、質量に対して最大限の復元力/反発力(“ルアーを投げる”、“魚を浮かす”といった曲がってからどう復元するかという質にもこだわります)を発揮できるものであることは言うまでもありませんが、私が考える優れたロッドメイキングの本質とは、10年先を見据えた堅牢性や機能性に加え、使いこんでいくなかで初めて、‘あぁ、そうだったのか’と感じてもらえるような、そのロッドを手にしたアングラー自身が育てられるストーリー性をも備える必要があるのです。いずれも実釣に際して、ストレスを感じさせないものであることが大事です。

ブランクの素材にはどのようなものがあるか

今回はそんなブランクを作るために必要な「ブランクの材料って何なのよ?」という部分について触れてまいります。ロッドメイキングの世界は、長い歴史の中で竹・グラスファイバー・カーボングラファイト・ボロン・ケブラーなど色々な素材との変遷を経てきましたが、各ロッドメーカーの多くは時代ごと、最先端のブランクマテリアルと向き合いながら、常に新しい理想を求める声に耳を澄ませ、最新素材の可能性と、それに見合った設計、製造手法の開発を進めてきました。

私と同世代、あるいはそれ以上の年齢のアングラーさんの中には、IM6/7やボロンといった当時の最先端マテリアルの称呼に男ゴコロをくすぐられた方も多くいらっしゃるハズです。

ですが、これら凡てについての技術発展の変遷について触れていくと、まぁまぁブ厚い本ができあがってしまうので、今回はロッドの根幹をなすブランクの製作材料として現在も主流を担う「カーボン」について、ナゼ多くのロッドブランクがカーボンを主材料としているのかという部分について簡単にお話していきましょう。

カーボンって何だろう?

カーボンとは平たく言えば「炭素」のことです。鉛筆の芯とかダイヤモンドの仲間と言えばわかりやすいでしょうか。端的に、カーボンすなわち炭素繊維のロッドへの利用特性とは、・軽量化

・剛性

・感度(振動伝達率/振動減衰性)

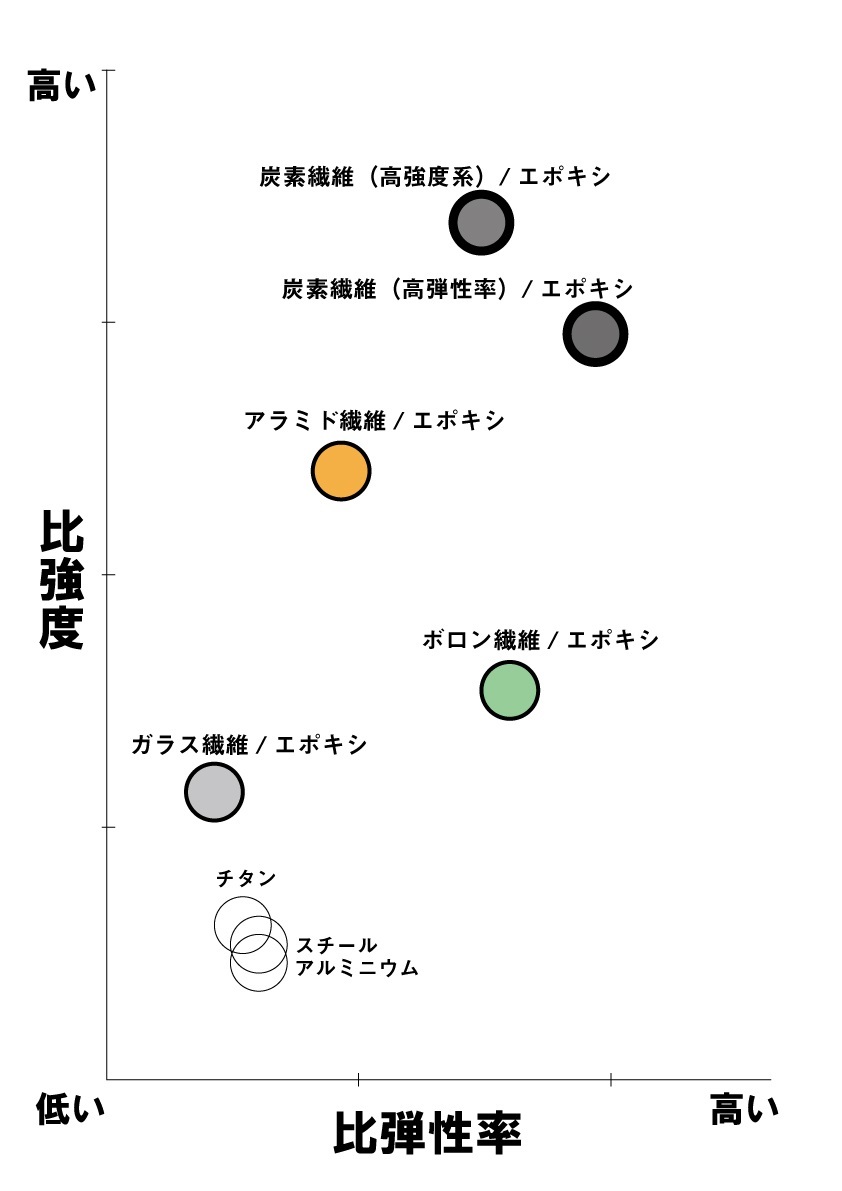

といったものが広く知られるところだと思います。カーボンは、鋼やガラス繊維強化プラスチック(GFRP)と比強度及び比弾性率(比剛性)で優れており「軽くて強い」優れた機械的な特性をもっており、また、疲労強度の保持率は、他の構造材料と比べても優れた特性を持っているのが最大の特徴となります。(図表)

カーボンがロッドへの実用化が推し進められたのは1970年代なかばのこと。

ちょうど小職がこの世に生を受けた昭和50年前後がまさにグラファイトロッドの黎明期となります。竹やグラスファイバー素材よりも「張り」があるので微妙な「引き」を釣り人の手の延長として感じることができる材料として一気に人気を博しました。当時のカーボンロッドは価格も高く、一部の好事家向けのロッドという捉えられ方でしたが、その優れた使用感から需要は一気に高まり、ブランク製作になくてはならない素材となりました。ブランクに用いられる炭素繊維原料は、髪の毛のようにパラパラとした糸状のものなので(とは言え、その細さは髪の毛よりも遥かに細いものです)、そのもの単体ではカタチを成すことができず、概ね、樹脂(レジン)を母材とする複合材料により強化および機能性が付与されています。これが私どもがプリプレグと呼ぶ、一般的にカーボンシートとして広く知られるロッドの材料として加工されたものになります。

かれこれ8年位前に書いたものですが、ご興味のある方は併せてコチラ*もご参照くださいませ。

*往年の人気素材・BORONだったり保護フィルムで覆われたプリプレグ(カーボンシート)などご覧んいただくことができます。サランラップの様に紙製の芯にまかれているのがプリプレグ。保護シート触れてみると、熱が加えられる前は粘着力の弱いシールのような質感を示します。

熱硬化によって、その優れた機械的性能(高比強度、高比弾性率)と、炭素質であることから得られる特徴(低熱膨張率、耐熱性、化学的安定性、自己潤滑性など)を併せ持つため、みなさんご存知の通り、自動車のシャシーやゴルフクラブ、テニスのラケットはもとより、航空産業まで色々な用途に幅広く使われています。ちなみによく「ブランクを焼く」というような表現も見受けられますが、プリプレグは火を近づけると燃えてしまいます(*)。レジンと呼ばれるエポキシ樹脂が含浸されたこのプリプレグ(カーボンシート)は温めると樹脂が溶け出し、冷やすと固まります。ロッドの焼成といっても特殊なものを除いてせいぜい130度くらいの温度なのです。

*燃えるのはエポキシ樹脂であり、2000度以上の高温で製造される炭素繊維は火を点けた程度では変質したりはしません。ちなみにこの炭素繊維とレジンの剥離や層間剥離(intercoat adhesion failure)がもたらすものが「腰抜け」や「ヘタリ」といった現象です。

現在、利用目的に応じた炭素繊維そのものの開発、発展は目覚ましいものがあり、設計・製竿技術の進歩とともに弾性率(何㌧カーボンといわれるアレです)やレジンの種類や含有率などの異なる多種多様なプリプレグが用いられ、用途・目的に応じた質感の具現化に役立てられています。そして、それを形成し活かすためのレジンの発展により、より優れたブランクが生み出されるようになってきたのです。最近で言えば、東レさんのNanoalloy®適用プリプレグであったり、3M™ 社のPowerlux™、C.N.T.などがその流れを汲むものとなっているのは広く知られたところ。

次回はこうした素材がもたらす質感の差異などについて、お話してみようかと思います。

アピア公式ブログより転載

- 2019年3月28日

- コメント(0)

コメントを見る

APIAさんのあわせて読みたい関連釣りログ

fimoニュース

登録ライター

- スミス:ディプシードゥMAX

- 7 日前

- ichi-goさん

- 『秘策!ステルス作戦』 2026/…

- 8 日前

- hikaruさん

- 新年初買

- 14 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 17 日前

- 濵田就也さん

- 野生の本能を刺激する

- 23 日前

- はしおさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma