プロフィール

BlueTrain

茨城県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:87

- 昨日のアクセス:592

- 総アクセス数:1393323

QRコード

▼ 地形と荒れ具合から考えるヒラメのベイトの考察。

- ジャンル:日記/一般

サーフの研究の本は90年代中盤頃に出た本、brown&誰とかの本が著名。

この本によると、「開放型のサーフでは回遊性の強いもの以外は大型の生物はいない」という事だった。

開放型のサーフ、というのは定義が難しくて、「波が高い」「砂が細かい」などに点数が付いて重みを付ける。

その点数がある一定以上だと「開放型サーフ」という事になる。

要するに波が荒ければ開放型サーフだと言える。

波が荒いと流されちゃうので魚は居ない、という事。

開放型、の対義語になるのが「閉鎖型」サーフ。

閉鎖型は「礫石」「べた凪」に代表されるようなサーフ。

例えば静岡のサーフなんかは閉鎖型と言っていい。

閉鎖型のサーフでは大型の動物層、砂に潜る生物が居たり定着性の魚が居たりする。

そこで、今日みたいにものすごく荒れていると鹿島灘なんかは典型的に開放型のサーフという定義にあてはまる。

定着性の魚は居なくなるはず。

しかし凪が続けば段々と開放型から閉鎖型のサーフに移行するはずである。

これは以前書いた「サーフの地形の分類」の記事を読んでほしい。

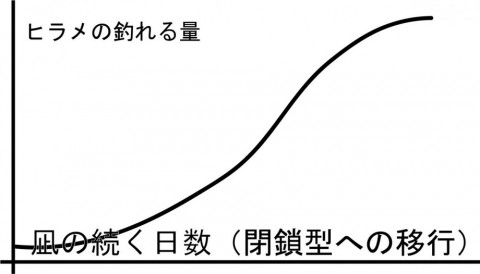

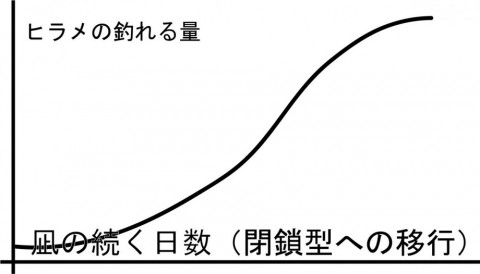

すると、もしヒラメが「定着性の魚を食べるている」居着きの魚だとすると、

サーフヒラメの釣果は次のような図になるはず。

要するに色んなベイトの量は凪であればあるほど増えるのでヒラメも凪が続くと釣れ易くなる。

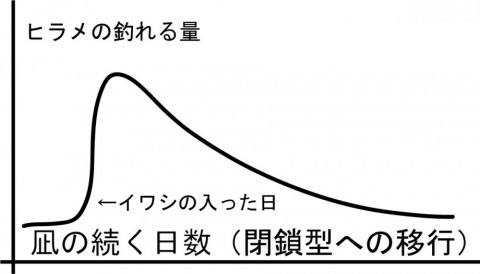

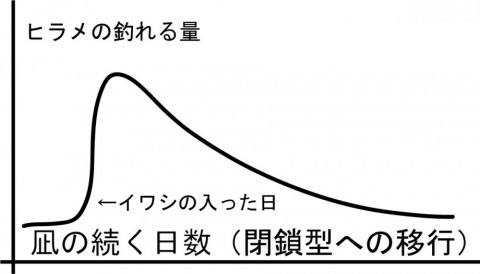

ここで自分の「ヒラメ=イワシ理論」だとヒラメはイワシ以外を追いかけていない、ので凪の続く日数よりも大事なのは「イワシがいつ入ったかだけ」で釣果が左右される。

凪が続いてもイワシが抜ければ徐々に釣果は落ちる、という図。

ここで重要なのはイワシは一回しか入っていない、即ちシラスなどの微細なベイトはいない、という事になっている。

シラスは非常に広範囲に常駐しているかの如く毎日サーフに接岸している。

自分の考えだと後者のような釣果の図になり、実際に荒れた後でもイワシが入ればすぐ釣れるというモデルは正当性があると思う。

それと自分はコノシロがヒラメのベイトというのはかなり否定している。

理由としては、「コノシロがベイト」だという人の地域は主に静岡や西湘などの「閉鎖型のサーフ」であることが多い。

そして冬の時期はそういった地域はイワシの越冬地域でもある。

冬のベイトであるコノシロが実はたまたま「閉鎖型サーフ」という環境に助けられてヒラメのベイトとして数えられているだけのような気がする。

コノシロがベイトならば、開放型である鹿島灘サーフで荒れた直後にコノシロがいてヒラメが万遍なく釣れなければならない。

そういう事は鹿島灘では起きないのでコノシロはヒラメのベイトではないと考えている。

自分が今まで調べたところだと、ヒラメという魚はイワシが居ない地域には居なかった。

インドネシアでダイビングをやっている人がヒラメを見た、と聞いた時には流石に「インドネシアにイワシは居ないから・・・」と思って調べたらインドネシアの一部にもカタクチイワシが生息しているらしい。

涸沼でヒラメが釣れた、と聞いた時も流石にイワシは居ないだろう、と思ったけど涸沼もカタクチイワシが入ってくることがあるらしい。

なので、ヒラメのベイトはイワシだけだ、という理論は完全に正当性がある、と自分は主張している。

この本によると、「開放型のサーフでは回遊性の強いもの以外は大型の生物はいない」という事だった。

開放型のサーフ、というのは定義が難しくて、「波が高い」「砂が細かい」などに点数が付いて重みを付ける。

その点数がある一定以上だと「開放型サーフ」という事になる。

要するに波が荒ければ開放型サーフだと言える。

波が荒いと流されちゃうので魚は居ない、という事。

開放型、の対義語になるのが「閉鎖型」サーフ。

閉鎖型は「礫石」「べた凪」に代表されるようなサーフ。

例えば静岡のサーフなんかは閉鎖型と言っていい。

閉鎖型のサーフでは大型の動物層、砂に潜る生物が居たり定着性の魚が居たりする。

そこで、今日みたいにものすごく荒れていると鹿島灘なんかは典型的に開放型のサーフという定義にあてはまる。

定着性の魚は居なくなるはず。

しかし凪が続けば段々と開放型から閉鎖型のサーフに移行するはずである。

これは以前書いた「サーフの地形の分類」の記事を読んでほしい。

すると、もしヒラメが「定着性の魚を食べるている」居着きの魚だとすると、

サーフヒラメの釣果は次のような図になるはず。

要するに色んなベイトの量は凪であればあるほど増えるのでヒラメも凪が続くと釣れ易くなる。

ここで自分の「ヒラメ=イワシ理論」だとヒラメはイワシ以外を追いかけていない、ので凪の続く日数よりも大事なのは「イワシがいつ入ったかだけ」で釣果が左右される。

凪が続いてもイワシが抜ければ徐々に釣果は落ちる、という図。

ここで重要なのはイワシは一回しか入っていない、即ちシラスなどの微細なベイトはいない、という事になっている。

シラスは非常に広範囲に常駐しているかの如く毎日サーフに接岸している。

自分の考えだと後者のような釣果の図になり、実際に荒れた後でもイワシが入ればすぐ釣れるというモデルは正当性があると思う。

それと自分はコノシロがヒラメのベイトというのはかなり否定している。

理由としては、「コノシロがベイト」だという人の地域は主に静岡や西湘などの「閉鎖型のサーフ」であることが多い。

そして冬の時期はそういった地域はイワシの越冬地域でもある。

冬のベイトであるコノシロが実はたまたま「閉鎖型サーフ」という環境に助けられてヒラメのベイトとして数えられているだけのような気がする。

コノシロがベイトならば、開放型である鹿島灘サーフで荒れた直後にコノシロがいてヒラメが万遍なく釣れなければならない。

そういう事は鹿島灘では起きないのでコノシロはヒラメのベイトではないと考えている。

自分が今まで調べたところだと、ヒラメという魚はイワシが居ない地域には居なかった。

インドネシアでダイビングをやっている人がヒラメを見た、と聞いた時には流石に「インドネシアにイワシは居ないから・・・」と思って調べたらインドネシアの一部にもカタクチイワシが生息しているらしい。

涸沼でヒラメが釣れた、と聞いた時も流石にイワシは居ないだろう、と思ったけど涸沼もカタクチイワシが入ってくることがあるらしい。

なので、ヒラメのベイトはイワシだけだ、という理論は完全に正当性がある、と自分は主張している。

- 2020年4月15日

- コメント(0)

コメントを見る

fimoニュース

| 08:00 | 【大野ゆうき】冬に当たり前に釣れるような状況 |

|---|

| 00:00 | [再]だから僕は79㎝が大好きです |

|---|

| 1月17日 | 年の瀬迫る運河で1時間だけ糸を垂れ |

|---|

| 1月17日 | ルアーメーカーとして小さな一歩を踏み出す |

|---|

登録ライター

- 野生の本能を刺激する

- 4 日前

- はしおさん

- イズム:ビアマグ88F

- 8 日前

- ichi-goさん

- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…

- 12 日前

- hikaruさん

- リールにぴったりラインを巻く

- 14 日前

- papakidさん

- あなたが釣りをはじめた「きっ…

- 15 日前

- ねこヒゲさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 湘南秋鱸、大型捕獲!

- ハマケン

-

- 最近の釣果に感謝

- Kazuma

最新のコメント