プロフィール

ちゃり林

神奈川県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

QRコード

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:161

- 昨日のアクセス:151

- 総アクセス数:2537741

▼ 【注意】包丁の砥ぎ方【我流】

- ジャンル:日記/一般

- (道具)

包丁の手入れの話を書いたのですが、

「包丁の砥ぎ方」について、fimoログになってから書いて無いコトに気が付いた。

そこで、我流和包丁の砥ぎ方をその①として、昔のキッチンでの写真を使って解説してみたいと思います。

後日その②として、文化包丁っつーか、一般的な包丁砥ぎを解説する予定は未定。

くれぐれも我流、

本当のやり方(?)は知りませんが、僕が子供の頃、鎌倉のお爺ちゃんに教わって、

その後オタク指数を高めながらテケトーに続けている方法です。

それナリに切れるようになるので、ま、いいでしょう

今回はお気に入りの柳刃をモデルに解説しますが、基本的に同じです。

毎回の手入れを怠らなければ、基本的に仕上げ砥石しか使いません。

また、手入れのタイミングですが、

たまに仕事の前に砥ぐって云う話しも聞きますが、僕はしません。

金属を削るのでどうしても金属臭さが出るように感じてしまいます。

特に、まったりした甘みを出すような白身の刺身に鉄臭さが乗ってしまったら、かなりやる気を失うので、やはり仕事の後の手入れのトキに砥いで置くのが良いのではないかと思ってます。

一日以上たてば、金属臭さは随分抜けます。

神経質な気もしますが、コダワリとはそういうもんです。

まず。

砥石によ〜く水を含ませます。

そして先ず砥石の“面出し”をします。

砥石を砥石を砥ぐ事で、面をフラットにするのです。

歪んだ砥石では、中々思い通りの面に砥げないと思うからです。

平な砥石が出来ました。

滑り止めに手ぬぐいを敷いて、コレで準備完了です。

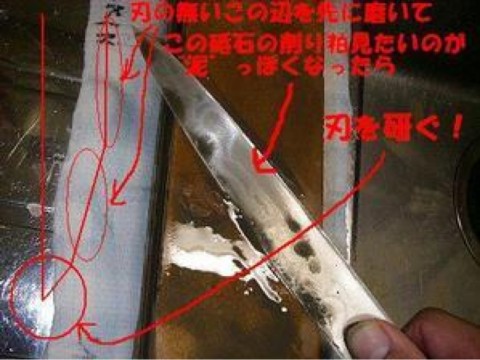

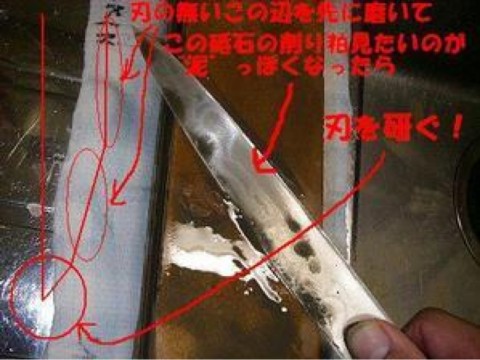

はじめ、刃ではないちょっと上の部分をスリスリして磨きます。

(イラストは極端に多角形で書きましたが、あくまでイメージです。)

この辺が光ってくると気持ちが良いですが、目的はそれではありません。

刃を研ぐ前にこの黒っぽい砥石の削り粕が溜まるのを確認してから

コレを絡めるようにして刃を砥いで行きます。

まず刃の表(?正式に何と言うか?)を砥ぎます

基本的には“押し”に力を入れます。

“戻り”に力入れると、砥石に刃が刺さり、終了します(笑

すると裏側に“バリ”が出て来ます。

目には見えません。

この様に指でこすると、僅かに引っかかり感が有ります。

裏返してこのバリを落とします。

この時包丁に角度は付けません。

この様に完全にペタっと石に密着させて矢印のように刃のカーブによっては軽く弧を描きつつバリを取ります。

これで十分に切れる刃物に生まれ変わっているはずです。

ココでは、あまり力を入れ過ぎ無いコトも大事です。

この“裏”ですが、基本的にはゴシゴシ砥いではいけません!

軽く当てるカンジで十分!

と、言うのも、和包丁なら↑このように微妙な反りがあって刃先に石が当たるように出来ているので、ちゃんと面の出た石なら、そっと当てるだけで充分です。

むしろ、この凹みが無くなったらヤバイと思って下さい

ところが、文化包丁で無理やり魚用に片刃にして研いでると、例の大事な凹みが無いから砥ぐ力を面全体で受けてしまう&良くしなるためにナカナカ砥ぎ難く感じます。

その辺のあり合わせノウハウは次に纏めます

また、包丁の腹の事だけ書きましたが、

実は包丁を使っていると、切っ先重要性に気が付きます。さらには、刺身を引いているとき、包丁のカーブしたライン、と、言うか、先の曲がりを上手に使いこなせるコトが使い勝手的にとても重要と感じます。

この辺のカーブを砥ぐ時は逆に押しだけではなく引きの力も多用しながら刃先を巻き込んでいく様に歯を付けます。

なるべく大きな弧を描く様に形を整え、

先ほどの同じ様に、バリを落とします。

こんだけのコトを繰り返していればお刺身を盛るのはいつでも楽しくなるはずです。

そう。

“盛り付け”といえば、なかなか個性も有り、匠の技でもあり、ちょっとこだわると面白そうです。

そんなわけだから、

いま“盛り付け”が上手になりたくて色々見たり聞いたり考えたりしています。

もてなす気持ち、心を形にする

ママの顔がぱっと明るくなるような、鮭太郎の食欲が沸くような

きっと盛り付け次第でも料理はぜんぜん違うはず!

ただいま我流精進中!!

iPhoneからの投稿

「包丁の砥ぎ方」について、fimoログになってから書いて無いコトに気が付いた。

そこで、我流和包丁の砥ぎ方をその①として、昔のキッチンでの写真を使って解説してみたいと思います。

後日その②として、文化包丁っつーか、一般的な包丁砥ぎを解説する予定は未定。

くれぐれも我流、

本当のやり方(?)は知りませんが、僕が子供の頃、鎌倉のお爺ちゃんに教わって、

その後オタク指数を高めながらテケトーに続けている方法です。

それナリに切れるようになるので、ま、いいでしょう

今回はお気に入りの柳刃をモデルに解説しますが、基本的に同じです。

毎回の手入れを怠らなければ、基本的に仕上げ砥石しか使いません。

また、手入れのタイミングですが、

たまに仕事の前に砥ぐって云う話しも聞きますが、僕はしません。

金属を削るのでどうしても金属臭さが出るように感じてしまいます。

特に、まったりした甘みを出すような白身の刺身に鉄臭さが乗ってしまったら、かなりやる気を失うので、やはり仕事の後の手入れのトキに砥いで置くのが良いのではないかと思ってます。

一日以上たてば、金属臭さは随分抜けます。

神経質な気もしますが、コダワリとはそういうもんです。

まず。

砥石によ〜く水を含ませます。

そして先ず砥石の“面出し”をします。

砥石を砥石を砥ぐ事で、面をフラットにするのです。

歪んだ砥石では、中々思い通りの面に砥げないと思うからです。

平な砥石が出来ました。

滑り止めに手ぬぐいを敷いて、コレで準備完了です。

はじめ、刃ではないちょっと上の部分をスリスリして磨きます。

(イラストは極端に多角形で書きましたが、あくまでイメージです。)

この辺が光ってくると気持ちが良いですが、目的はそれではありません。

刃を研ぐ前にこの黒っぽい砥石の削り粕が溜まるのを確認してから

コレを絡めるようにして刃を砥いで行きます。

まず刃の表(?正式に何と言うか?)を砥ぎます

基本的には“押し”に力を入れます。

“戻り”に力入れると、砥石に刃が刺さり、終了します(笑

すると裏側に“バリ”が出て来ます。

目には見えません。

この様に指でこすると、僅かに引っかかり感が有ります。

裏返してこのバリを落とします。

この時包丁に角度は付けません。

この様に完全にペタっと石に密着させて矢印のように刃のカーブによっては軽く弧を描きつつバリを取ります。

これで十分に切れる刃物に生まれ変わっているはずです。

ココでは、あまり力を入れ過ぎ無いコトも大事です。

この“裏”ですが、基本的にはゴシゴシ砥いではいけません!

軽く当てるカンジで十分!

と、言うのも、和包丁なら↑このように微妙な反りがあって刃先に石が当たるように出来ているので、ちゃんと面の出た石なら、そっと当てるだけで充分です。

むしろ、この凹みが無くなったらヤバイと思って下さい

ところが、文化包丁で無理やり魚用に片刃にして研いでると、例の大事な凹みが無いから砥ぐ力を面全体で受けてしまう&良くしなるためにナカナカ砥ぎ難く感じます。

その辺のあり合わせノウハウは次に纏めます

また、包丁の腹の事だけ書きましたが、

実は包丁を使っていると、切っ先重要性に気が付きます。さらには、刺身を引いているとき、包丁のカーブしたライン、と、言うか、先の曲がりを上手に使いこなせるコトが使い勝手的にとても重要と感じます。

この辺のカーブを砥ぐ時は逆に押しだけではなく引きの力も多用しながら刃先を巻き込んでいく様に歯を付けます。

なるべく大きな弧を描く様に形を整え、

先ほどの同じ様に、バリを落とします。

こんだけのコトを繰り返していればお刺身を盛るのはいつでも楽しくなるはずです。

そう。

“盛り付け”といえば、なかなか個性も有り、匠の技でもあり、ちょっとこだわると面白そうです。

そんなわけだから、

いま“盛り付け”が上手になりたくて色々見たり聞いたり考えたりしています。

もてなす気持ち、心を形にする

ママの顔がぱっと明るくなるような、鮭太郎の食欲が沸くような

きっと盛り付け次第でも料理はぜんぜん違うはず!

ただいま我流精進中!!

iPhoneからの投稿

- 2013年4月26日

- コメント(11)

コメントを見る

ちゃり林さんのあわせて読みたい関連釣りログ

fimoニュース

登録ライター

- 野生の本能を刺激する

- 18 時間前

- はしおさん

- イズム:ビアマグ88F

- 4 日前

- ichi-goさん

- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…

- 9 日前

- hikaruさん

- リールにぴったりラインを巻く

- 11 日前

- papakidさん

- あなたが釣りをはじめた「きっ…

- 11 日前

- ねこヒゲさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 湘南秋鱸、大型捕獲!

- ハマケン

-

- 最近の釣果に感謝

- Kazuma

最新のコメント