プロフィール

fimoニュース

プロフィール詳細

カレンダー

検索

最近の投稿

タグ

アーカイブ

▼ 河川淡水域で狙うシーバスゲーム 中上流域の魅力と釣りをする前に知っておくべきこと

- ジャンル:ニュース

- (コラム)

今回は大型が狙える河川中上流エリアなど、清流域までも想定した河川でのシーバスゲームについて、まとめました。

先ず、河川中流域より上では、初夏から初秋まで大型シーバスをデイでも狙えるスポットとなります。

例年、遡上する稚鮎(小鮎)などを追いかけて、ナマズやフナなどの淡水魚が闊歩するような上流域にまで遡上するシーバスの一群がいます。

中・上流域の強い流れに対応する為か、その体格は湾奥でみる魚体とは違った、分厚い胸板のボディビルダーを思わせるシルエットをしています。

当然その筋肉質な魚体が持つパワーも凄まじく、ファイト中はワンランク上のサイズと思わせる程の激しい抵抗を見せてくれます。

【両側回遊と川のヌシ釣り】

一般的に、淡水魚と海水魚では、血液などの体液の塩化物濃度を一定に保つしくみ【浸透圧の調整機能】が全く逆で、それぞれ逆の環境では生きて行けない物とされています。

魚が何かの目的を持って海から川へ、川から海へ行ったり来たりする事を【両側回遊】と呼びます。

通常産卵の為に行われることが多い両側回遊ですが、鱸(スズキ)の場合、身体の仕組みを変えてまで50Km、時には100Km以上も川を遡上する目的が捕食のみであること自体が驚きで、本当のプレデターであることを再認識させられます。

中には安住の地を見つけ、回遊も子孫を残す事も放棄して、河川内で一生を終わる、ヌシのような個体がいるという噂も聞きます。

真偽はわかりませんが、ミステリアスで夢のある噂ですね(笑)

【中・上流域でシーバスを狙うポイントと注意点】

河川上流と言えば、常に河口(海)方向へ流れが向かっていると思いがちですが、実はそうでもなくかなりの上流域まで潮の干満差が影響している場合があります。

河口付近に堰や水門が設置されている場合、その開閉が影響する場合も多いですが、基本的には干満差に応じて開閉している事が多く予測は比較的容易です。

影響が少ないエリアでは水門や堰の開閉により流速に変化が発生する事もありますが、天候や季節、その他様々な要素で開閉のタイミングが決まる為に予測が難しい側面があります。

他のエリア同様、河川中・上流域を根城にするシーバスも当然のごとく『流れの変化』を好む魚であり、獲物を狙う時や回遊の習性は湾奥や干潟のスズキとほぼ変わることはありません。

ただ水深が60cm未満といった河川のシャローで、個体数も比較的少ないためにポイントにアプローチする際は、明るいうちにしっかりと下見をして地形を把握した上で、極力アングラーの気配を消すようにしないと警戒されてしまいます。

ココだと思う場所の数十メートル手前でライトを消し、立ち位置を決めても最低10分以上はキャストを控えるくらいの慎重さが必要です。

また広い干潟や騒音の多い都市型河川と違って、足音はもちろんのことキャスト音さえ警戒されて、スレの原因となってしまう事が多いように感じます。

3キャスト毎にインターバルを開けるなど、実釣中でも慎重さを求められる釣りでもあります。

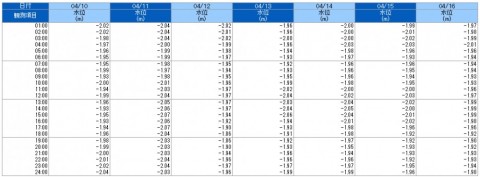

【釣りに最適な時間帯をデータで見る】

どのエリアで釣行するにせよ、国土交通省が公開している【川の防災情報】では河川ごとの水位変化を緻密に観測して公開しているので、釣行日以前数日の傾向を把握するのに便利です。

また雨その他の原因による増水もデータで把握出来るので、釣行の可否を決める要素にもなります。

国土交通省:川の防災

PC版

https://www.river.go.jp/kawabou/ipTopGaikyo.do#

スマートフォン版

https://www.river.go.jp/s/xmn0105010/

【釣行時にオススメなアイテム】

地形的に流れが効く場所とそうでない場所がハッキリとしているので、魚の付き場を見つけやすいという利点はありますが、そのような場所の多くは泥が堆積し、踏み込むと抜け出せなくなってしまう場合が多くあります。

カメラ用の一脚や、アカエイ避けのウェーディングストックなどがあると足場の確認に役立ち便利です。

他にも未整備なルートを開拓するハック用のナタや、玉砂利のシャローエリアではブーツ、又はニーブーツなどがあると、行動範囲が広がり、正に川を探る釣りが可能です。

【十分な事前調査と準備でリスク回避を】

そして、何処で釣りをするのにも、これだけは忘れてはいけないテーマが安全です。

初夏から盛夏を経て初秋まで楽しめるリバーシーバスですが、やはり自然相手の遊びですので危険が伴うのは必至です。

とくに、中上流域では山も近く大気が不安定になる時期には、急な雨などで一気に増水する場合も多いので、事前に雲の動きや警報付き天気予報アプリを常備するなどの準備が重要です。

『Yahoo!天気 』アプリの雨雲レーダーでゲリラ豪雨も回避

http://www.fimosw.com/u/editor/k3hfe1yu2yf7jp

まだ大丈夫は危険です、放水警報などにも迅速に対応しましょう。

また、釣りをする上で、地形を確認しておくことも重要ですが、大きな雨や台風などで、直ぐに地形が変わってしまう事も珍しくないフィールドです。

水位が低い時を選んで下見をするなど、なるべく直近の状況を把握することで、今のポイントを見つけることが出来ます。

この様に、干潟や河口域、港湾エリアとは違った異なる危険が多く潜むフィールドですので充分以上の注意を払って釣行しましょう。

真夏のデイゲームでも90UPや、メーターオーバーも夢ではない河川中上流域。

エントリールートの構築など、ややエキスパート向けのフィールドですが、シーバスアングラーの夢が叶うフィールドでもあります。

是非と思うアングラーは、しっかりとした知識を身につけチャレンジしてみてください。

文 ナカヤマ

編 コウノス

あわせて読みたい記事

自分だけの釣り場・ポイントマップを作る

Googleマップ・GoogleEarthの使い方

http://www.fimosw.com/u/editor/k3hfe1yz6zo647

先ず、河川中流域より上では、初夏から初秋まで大型シーバスをデイでも狙えるスポットとなります。

例年、遡上する稚鮎(小鮎)などを追いかけて、ナマズやフナなどの淡水魚が闊歩するような上流域にまで遡上するシーバスの一群がいます。

中・上流域の強い流れに対応する為か、その体格は湾奥でみる魚体とは違った、分厚い胸板のボディビルダーを思わせるシルエットをしています。

当然その筋肉質な魚体が持つパワーも凄まじく、ファイト中はワンランク上のサイズと思わせる程の激しい抵抗を見せてくれます。

【両側回遊と川のヌシ釣り】

一般的に、淡水魚と海水魚では、血液などの体液の塩化物濃度を一定に保つしくみ【浸透圧の調整機能】が全く逆で、それぞれ逆の環境では生きて行けない物とされています。

魚が何かの目的を持って海から川へ、川から海へ行ったり来たりする事を【両側回遊】と呼びます。

通常産卵の為に行われることが多い両側回遊ですが、鱸(スズキ)の場合、身体の仕組みを変えてまで50Km、時には100Km以上も川を遡上する目的が捕食のみであること自体が驚きで、本当のプレデターであることを再認識させられます。

中には安住の地を見つけ、回遊も子孫を残す事も放棄して、河川内で一生を終わる、ヌシのような個体がいるという噂も聞きます。

真偽はわかりませんが、ミステリアスで夢のある噂ですね(笑)

【中・上流域でシーバスを狙うポイントと注意点】

河川上流と言えば、常に河口(海)方向へ流れが向かっていると思いがちですが、実はそうでもなくかなりの上流域まで潮の干満差が影響している場合があります。

河口付近に堰や水門が設置されている場合、その開閉が影響する場合も多いですが、基本的には干満差に応じて開閉している事が多く予測は比較的容易です。

影響が少ないエリアでは水門や堰の開閉により流速に変化が発生する事もありますが、天候や季節、その他様々な要素で開閉のタイミングが決まる為に予測が難しい側面があります。

他のエリア同様、河川中・上流域を根城にするシーバスも当然のごとく『流れの変化』を好む魚であり、獲物を狙う時や回遊の習性は湾奥や干潟のスズキとほぼ変わることはありません。

ただ水深が60cm未満といった河川のシャローで、個体数も比較的少ないためにポイントにアプローチする際は、明るいうちにしっかりと下見をして地形を把握した上で、極力アングラーの気配を消すようにしないと警戒されてしまいます。

ココだと思う場所の数十メートル手前でライトを消し、立ち位置を決めても最低10分以上はキャストを控えるくらいの慎重さが必要です。

また広い干潟や騒音の多い都市型河川と違って、足音はもちろんのことキャスト音さえ警戒されて、スレの原因となってしまう事が多いように感じます。

3キャスト毎にインターバルを開けるなど、実釣中でも慎重さを求められる釣りでもあります。

【釣りに最適な時間帯をデータで見る】

どのエリアで釣行するにせよ、国土交通省が公開している【川の防災情報】では河川ごとの水位変化を緻密に観測して公開しているので、釣行日以前数日の傾向を把握するのに便利です。

また雨その他の原因による増水もデータで把握出来るので、釣行の可否を決める要素にもなります。

国土交通省:川の防災

PC版

https://www.river.go.jp/kawabou/ipTopGaikyo.do#

スマートフォン版

https://www.river.go.jp/s/xmn0105010/

【釣行時にオススメなアイテム】

地形的に流れが効く場所とそうでない場所がハッキリとしているので、魚の付き場を見つけやすいという利点はありますが、そのような場所の多くは泥が堆積し、踏み込むと抜け出せなくなってしまう場合が多くあります。

カメラ用の一脚や、アカエイ避けのウェーディングストックなどがあると足場の確認に役立ち便利です。

他にも未整備なルートを開拓するハック用のナタや、玉砂利のシャローエリアではブーツ、又はニーブーツなどがあると、行動範囲が広がり、正に川を探る釣りが可能です。

【十分な事前調査と準備でリスク回避を】

そして、何処で釣りをするのにも、これだけは忘れてはいけないテーマが安全です。

初夏から盛夏を経て初秋まで楽しめるリバーシーバスですが、やはり自然相手の遊びですので危険が伴うのは必至です。

とくに、中上流域では山も近く大気が不安定になる時期には、急な雨などで一気に増水する場合も多いので、事前に雲の動きや警報付き天気予報アプリを常備するなどの準備が重要です。

『Yahoo!天気 』アプリの雨雲レーダーでゲリラ豪雨も回避

http://www.fimosw.com/u/editor/k3hfe1yu2yf7jp

まだ大丈夫は危険です、放水警報などにも迅速に対応しましょう。

また、釣りをする上で、地形を確認しておくことも重要ですが、大きな雨や台風などで、直ぐに地形が変わってしまう事も珍しくないフィールドです。

水位が低い時を選んで下見をするなど、なるべく直近の状況を把握することで、今のポイントを見つけることが出来ます。

この様に、干潟や河口域、港湾エリアとは違った異なる危険が多く潜むフィールドですので充分以上の注意を払って釣行しましょう。

真夏のデイゲームでも90UPや、メーターオーバーも夢ではない河川中上流域。

エントリールートの構築など、ややエキスパート向けのフィールドですが、シーバスアングラーの夢が叶うフィールドでもあります。

是非と思うアングラーは、しっかりとした知識を身につけチャレンジしてみてください。

文 ナカヤマ

編 コウノス

あわせて読みたい記事

自分だけの釣り場・ポイントマップを作る

Googleマップ・GoogleEarthの使い方

http://www.fimosw.com/u/editor/k3hfe1yz6zo647

- 2018年4月17日

- コメント(0)

コメントを見る

fimoニュースさんのあわせて読みたい関連釣りログ

fimoニュース

登録ライター

- 野生の本能を刺激する

- 3 日前

- はしおさん

- イズム:ビアマグ88F

- 6 日前

- ichi-goさん

- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…

- 11 日前

- hikaruさん

- リールにぴったりラインを巻く

- 13 日前

- papakidさん

- あなたが釣りをはじめた「きっ…

- 13 日前

- ねこヒゲさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 湘南秋鱸、大型捕獲!

- ハマケン

-

- 最近の釣果に感謝

- Kazuma