プロフィール

fimoニュース

プロフィール詳細

カレンダー

検索

最近の投稿

タグ

アーカイブ

▼ レバーブレーキリールをバラしてみよう ~タックル解体シン書(LBDリールメンテ編3)~

レバーブレーキリールを分解してメンテナンスだけでなく、構造を読み取るシリーズ第3弾。

さて、前回までにブレーキユニットの分解まで完了しました。

いよいよ本体内部にアクセスしてゆきましょう。

前回の内容はこちら

http://www.fimosw.com/u/editor/k3hfe1ycmapnw7

工程その1 /7

ブレーキユニットのすぐ下にある、フリクションリングというゴム製のリングを外します。

フリクションリングはベールを上げてキャストする時に、ローターが回転しないようにする為の部品です。

ベールをあげると下の画像のL字型のバーがフリクションリングに接触して、ローターの回転を防ぐ仕組みです。

余談ですが、この部品はゴム製だけに、経年劣化によって、比較的早く不具合が発生する可能性があります。

不具合が出やすいといっても、年単位なのであまり気にする必要はありませんが、もしキャスト時にベールが戻ってしまうような症状が頻繁したら、フリクションリング周辺の不具合を確認してみても良いかも知れません。

工程その2 /7

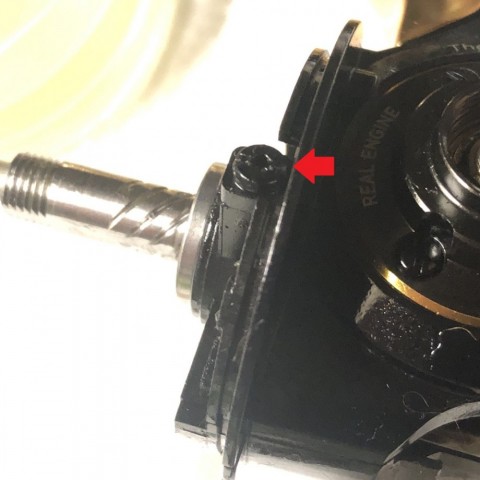

さてフリクションリングを外すと赤い矢印の部分から隠しネジが現れます。

この隠しネジと合わせ、下の矢印の2箇所のネジを外すとボディーの左側が外れ、内部にアクセス出来ます。

工程その3 /7

カバーを外すとメインギアが現れますので、ギアを保持するベアリングと一緒に引き抜きます。

引き抜く時はオシレーションポストと呼ばれるバーに少し干渉しますので慎重に行いましょう。

外したメインギアです。

水没の影響で若干サビが浮いてますが気にせず進めましょう…。

ギアの左側になるベアリング(B)は単純にはめ込まれているだけなので簡単に抜き取れます。

逆に右側に位置するベアリング(A)は細い五角形のCリングで固定されています。

言わずもがなですが、紛失しないように慎重に抜き取りましょう。

ベアリングを外したあとは、歯ブラシなどでギア歯の隅々までクリーニングしますが、タッパーなどの容器に満たしたクリーナー液にドブ漬けして、劣化したオイルを浮かしたあとに行うと効果的です。

メインギアを外すことが出来れば、あとは簡単にピニオンギアを引き出せます。

意外なほどスルッと外れます。

ちなみに順番が逆になるとギアの歯を痛めてしまいますのでご注意。

工程その4 /7

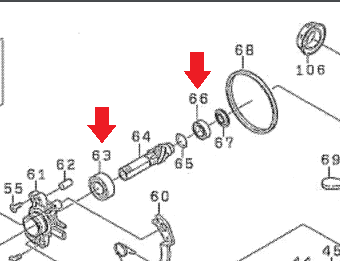

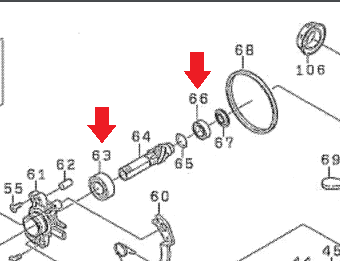

さてここで見落としがちなのが、矢印の部分にあるピニオンギアワッシャーという部品。

画像のように湾曲していますが、これはこういった仕様で不良品はありません。

スプリングワッシャーといって、この部分がバネの役割を果たしてピニオンギアを押し上げ、ドライブギアとの噛み合った時にガタつきを無くす役割を担います。

Cリングに次いで紛失しやすく、更に取り付けには”向き”があるので、取り付けの際には間違えないようにしてください。

また画像には映っていませんがピニオンギアの後端にもベアリングが配置されていますので、併せてオイルアップをしておきましょう。(矢印がベアリング)

工程その5 /7

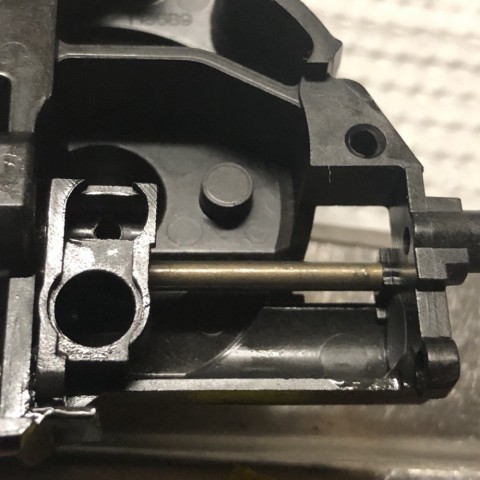

次にメインシャフトを外します。

画像では順番が逆になっていますが、メインギアを外したらオシレーションスライダーのネジを外して止め金を取り、ポールと呼ばれるパーツを外します。

このポールがウォームシャフトギアの溝に沿って行ったり来たりする事で、メインシャフトが動いてスプールが上下します。

また、このネジはこのネジはスライダーにメインシャフトを固定する役割も兼ねていて、このネジを取るとメインシャフトを抜き取ることが出来ます。

工程その6 /7

メインシャフトを抜き取ったら、今度はリール本体後端にあるリテーナーと呼ばれる冶具を横にずらしてベアリングを外せば、ウォームシャフトを取り出すことが出来ます。

ウォームシャフトを取り出したら、再び本体内部に目を移しウォームシャフトギアを取り出します。

余談:ギアの方式

さてここで余談ですが、多くのダイワ製のノンレバーリールの場合は Sカム方式と呼ばれるウォームシャフトを用いない方式をとっているのですが、レバーブレーキリールだけはウォームシャフト方式を取っています。

理由としてはローターの回転と、スプールの上下運動が独立する必要のあるレバーブレーキには構造的にウォームシャフト方式のほうが都合がよいからと個人的には考えています。

ギアの数が少ないSカム方式のほうが巻きが軽くなると考えているので、ルアーフィッシングの場合はSカム方式でレバーブレーキを設計したほうが使いやすいのかもしれませんが、その場合、いま以上にコストが上がってしまうのかもしれません

ちなみにシマノ製スピニングリールのほとんどはウォームシャフト方式です。

工程その7 /7

さて、取り出した部品をクリーニングして並べてみました。

下段がウォームシャフト関連の部品です。

左端にある白いギアがウォームシャフトギアです。

じつはこの部品の内側はワンウェイクラッチになっていて、逆回転するときにローターの回転運動からウォームシャフトを切り離し、スプールを上下させないようにしていたんですね。

これがいわゆるワンウェイオシレーションです。

最後に、内部をきれいに洗浄してから分解とは逆の要領で組み上げてゆきます。

いかがでしたでしょうか?

セルフメンテナンスは『慣れてしまえば簡単』といいますが、慣れるまでが大変…。

ましてや、メーカー保証が受けられなくなってしまうとなれば知識以上に勇気も必要になってきます。

基本的にはメーカーにメンテナンスを依頼することを前提にしていただきたいですが、何らかの理由で受けられない、でも修理したいという方のお役に立てれば幸いです。

文 ナカヤマ

編 コウノス

あわせて読みたい記事

レバーブレーキ解体シン書 その1

http://www.fimosw.com/u/editor/k3hfe1yvs3xskv

さて、前回までにブレーキユニットの分解まで完了しました。

いよいよ本体内部にアクセスしてゆきましょう。

前回の内容はこちら

http://www.fimosw.com/u/editor/k3hfe1ycmapnw7

工程その1 /7

ブレーキユニットのすぐ下にある、フリクションリングというゴム製のリングを外します。

フリクションリングはベールを上げてキャストする時に、ローターが回転しないようにする為の部品です。

ベールをあげると下の画像のL字型のバーがフリクションリングに接触して、ローターの回転を防ぐ仕組みです。

余談ですが、この部品はゴム製だけに、経年劣化によって、比較的早く不具合が発生する可能性があります。

不具合が出やすいといっても、年単位なのであまり気にする必要はありませんが、もしキャスト時にベールが戻ってしまうような症状が頻繁したら、フリクションリング周辺の不具合を確認してみても良いかも知れません。

工程その2 /7

さてフリクションリングを外すと赤い矢印の部分から隠しネジが現れます。

この隠しネジと合わせ、下の矢印の2箇所のネジを外すとボディーの左側が外れ、内部にアクセス出来ます。

工程その3 /7

カバーを外すとメインギアが現れますので、ギアを保持するベアリングと一緒に引き抜きます。

引き抜く時はオシレーションポストと呼ばれるバーに少し干渉しますので慎重に行いましょう。

外したメインギアです。

水没の影響で若干サビが浮いてますが気にせず進めましょう…。

ギアの左側になるベアリング(B)は単純にはめ込まれているだけなので簡単に抜き取れます。

逆に右側に位置するベアリング(A)は細い五角形のCリングで固定されています。

言わずもがなですが、紛失しないように慎重に抜き取りましょう。

ベアリングを外したあとは、歯ブラシなどでギア歯の隅々までクリーニングしますが、タッパーなどの容器に満たしたクリーナー液にドブ漬けして、劣化したオイルを浮かしたあとに行うと効果的です。

メインギアを外すことが出来れば、あとは簡単にピニオンギアを引き出せます。

意外なほどスルッと外れます。

ちなみに順番が逆になるとギアの歯を痛めてしまいますのでご注意。

工程その4 /7

さてここで見落としがちなのが、矢印の部分にあるピニオンギアワッシャーという部品。

画像のように湾曲していますが、これはこういった仕様で不良品はありません。

スプリングワッシャーといって、この部分がバネの役割を果たしてピニオンギアを押し上げ、ドライブギアとの噛み合った時にガタつきを無くす役割を担います。

Cリングに次いで紛失しやすく、更に取り付けには”向き”があるので、取り付けの際には間違えないようにしてください。

また画像には映っていませんがピニオンギアの後端にもベアリングが配置されていますので、併せてオイルアップをしておきましょう。(矢印がベアリング)

工程その5 /7

次にメインシャフトを外します。

画像では順番が逆になっていますが、メインギアを外したらオシレーションスライダーのネジを外して止め金を取り、ポールと呼ばれるパーツを外します。

このポールがウォームシャフトギアの溝に沿って行ったり来たりする事で、メインシャフトが動いてスプールが上下します。

また、このネジはこのネジはスライダーにメインシャフトを固定する役割も兼ねていて、このネジを取るとメインシャフトを抜き取ることが出来ます。

工程その6 /7

メインシャフトを抜き取ったら、今度はリール本体後端にあるリテーナーと呼ばれる冶具を横にずらしてベアリングを外せば、ウォームシャフトを取り出すことが出来ます。

ウォームシャフトを取り出したら、再び本体内部に目を移しウォームシャフトギアを取り出します。

余談:ギアの方式

さてここで余談ですが、多くのダイワ製のノンレバーリールの場合は Sカム方式と呼ばれるウォームシャフトを用いない方式をとっているのですが、レバーブレーキリールだけはウォームシャフト方式を取っています。

理由としてはローターの回転と、スプールの上下運動が独立する必要のあるレバーブレーキには構造的にウォームシャフト方式のほうが都合がよいからと個人的には考えています。

ギアの数が少ないSカム方式のほうが巻きが軽くなると考えているので、ルアーフィッシングの場合はSカム方式でレバーブレーキを設計したほうが使いやすいのかもしれませんが、その場合、いま以上にコストが上がってしまうのかもしれません

ちなみにシマノ製スピニングリールのほとんどはウォームシャフト方式です。

工程その7 /7

さて、取り出した部品をクリーニングして並べてみました。

下段がウォームシャフト関連の部品です。

左端にある白いギアがウォームシャフトギアです。

じつはこの部品の内側はワンウェイクラッチになっていて、逆回転するときにローターの回転運動からウォームシャフトを切り離し、スプールを上下させないようにしていたんですね。

これがいわゆるワンウェイオシレーションです。

最後に、内部をきれいに洗浄してから分解とは逆の要領で組み上げてゆきます。

いかがでしたでしょうか?

セルフメンテナンスは『慣れてしまえば簡単』といいますが、慣れるまでが大変…。

ましてや、メーカー保証が受けられなくなってしまうとなれば知識以上に勇気も必要になってきます。

基本的にはメーカーにメンテナンスを依頼することを前提にしていただきたいですが、何らかの理由で受けられない、でも修理したいという方のお役に立てれば幸いです。

文 ナカヤマ

編 コウノス

あわせて読みたい記事

レバーブレーキ解体シン書 その1

http://www.fimosw.com/u/editor/k3hfe1yvs3xskv

- 2018年9月3日

- コメント(2)

コメントを見る

fimoニュースさんのあわせて読みたい関連釣りログ

fimoニュース

登録ライター

- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…

- 2 日前

- hikaruさん

- リールにぴったりラインを巻く

- 4 日前

- papakidさん

- あなたが釣りをはじめた「きっ…

- 4 日前

- ねこヒゲさん

- ブロビス:ネクストスピン

- 5 日前

- ichi-goさん

- 全く流れていないのに

- 10 日前

- はしおさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 湘南秋鱸、大型捕獲!

- ハマケン

-

- 最近の釣果に感謝

- Kazuma

ウェーブワッシャー‼︎ 18ステラのサイレントドライブの鍵が ありますよね。^_^

シマノも 遂に ウェーブワッシャーを使用してきたみたいです。 今度は 18イグジストを お願いします。

外せない(T-T)

赤マズメ

東京都