プロフィール

BENsan

東京都

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

タグは未登録です。

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:11

- 昨日のアクセス:14

- 総アクセス数:50091

QRコード

▼ ダート用ルアー

- ジャンル:style-攻略法

今回はダートやルアービルドについて書いてみようかと思うが、それにしても毎日暑いですね!!何という暑さ。溶けるんじゃないかと思うほど。暑すぎて頭が働かない。

そういえば頭を使いすぎてクタクタになった時、My brain is melting!(脳が溶ける!)という言い方をする。便利な慣用句。海外出張で長い会議の後など、

A: So long meeting!(長い会議だったな!)

B: Yes, I’m really exhausted...(いや~マジで疲れたよ・・・)

A: Yeah, my brain is melting!(ほんと、脳みそがクタクタだ!)

のように使えます。つい思いだしたので。

それはそうと、この百年間で東京の夏の最高気温は3℃上昇したそう。熱帯夜の数は30年前の2.5倍以上に増えてるとか。温暖化もあろうが、都市化によるヒートアイランド現象とみたほうがいい。

いよいよ本格的に真夏がやってきた。

と、足元にこんなものが。

(生きてます)

これはもしやと、裏返すと・・・

いや~、まだいるんですね。

東京青山にて。23区内で見るのは本当に珍しい。

もう少し観察して、日光が当たった時の絵もカメラに収めようと思ったのだが、残念ながらすぐに飛び去ってしまった。陽光の中を、輝きながら、高く、夏の空へ。そんな感じ・・・。

いよいよ夏休みが始まる。

冷たい渓谷の清澄な流れにつかりながら、雉の羽を巻いた毛ばりを飛ばしにいく季節。

だが、僕の場合、それももう一年お預け。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

さて、久々に本職の生物学に絡めて、生態学的な内容をちょっとだけ。

夏のの港湾から魚が消えるのは溶存酸素量の低下の影響といわれている。スズキは他の沿岸性の魚と比較すると、比較的低酸素状態に強いことが知られている。

けっこう溶存酸素が低くても生息できる魚なのだ。それでも8月ともなると港湾から姿を消す。

夏は川を釣れといわれる。その理由は一般に水温のことがいわれるが、魚が川筋に逃げるのは水温の影響だけではなく、溶存酸素の影響が大きいと推測される。

港湾の溶存酸素については学術的な調べがついていて、生物の個体数との相関の研究もされている。

たとえばこの時期、ベントスの個体数が急激に減少するのだが、この減少も溶存酸素量との相関が指摘されている。

ベントスとは底生生物のこと。水棲生物は以下のように分類される。

*プランクトン: 遊泳力が無いか、極めて乏しく、浮遊しながら生活するもの。

*ネクトン: 遊泳力があり、自ら移動しながら生活するもの。

*ベントス: 移動力が低く、海底に固着、もしくは這うようにして生活するもの。

参考までに。

ところで、この時期のスズキはダートへの反応が非常に良くなる。

ダートにも足の長いダートと足の短いダートがあるが、多くの人がそうするように、僕も状況によって、狙い方によってこれらを使い分けている。

足の短いダートはピンについた魚を何とか引き出したいとき。ダートの足が短いと、狭いポイントでより多くのアピールをしながら時間をかけて通過させることができる。

(これって人間社会でも応用が利くような・・・。プレゼンテーションをするとき、飽きさせずに、いかに長くアピールするかとか、講義でいかに学生に飽きさせずに長時間話を聞かせるかとか。)

足の短いダートは、そこにいる魚を一発で引きずり出したいときに重宝。僕のルアーでは前に載せたVMS Hybridがこれにあたる。

VMS HYBRID

逆に足の長いルアーは、動きが大きいのでどうしても釣りのテンポが速くなる。狭いピンは一瞬で抜けてしまうが、この特性をうまく使って、テンポの早いストラクチャー撃ちなんかに使っている。

初めてのポイントを足を使ってざっくりと広範囲に探りたいときや、勝手知ったポイントでも活性の高い奴だけを獲っていきたいときなど。

僕のルアーではこれ。

SLIDEと名付けている。左が初代、右が今回できた8代目。初代から少しずつ改良を重ねてきた。

腹側から見るとこの薄さで、極限まで水の抵抗を排除。流れを切る構造。

しかしそうなると別の問題が生じる。

1.早巻きで水平を取りにくくなる 2.尻下がりになりやすい

今回はこれをすこしずつ解決する工夫をしている。

初代スライドはそれはそれで面白いルアーだった。もう6年ぐらい前になるが、忘れもせぬ正月2日。夜、足元の流れの中で、できたルアーの動きをチェック。いわば進水式。

出しているラインはわずか2mほど。ラインの長さは固定。流れをただ受けさせて動きをみるだけ。流れをユラ~ッと漂っている。その間、20秒くらいか。・・・・・・と、

ギラン

ゴゴッ・・・

真下からバイト。真下のシェードについていた魚が突き上げてきたのだ。

自作ルアーをスイムチェックするとき、1投目で釣れたことが、僕は2回ある。そのうちの一回がこの時だった。当時はまだルアーを作り始めたばかり。ほとんど独学で試行錯誤しながら作っていた時期で、衝撃的な出来事だった。

以来スライドは、改良しながら進化してきた。

これは7代目スライドで。

漂わせるだけで釣れるルアーは、必ずいいルアーになるように感じる。アスリート9S、ローリングベイト、マリブ、スーサン、すべてそう。

僕も試行錯誤しながら数えきれない種類のルアーを作ってきたが、やがて選択淘汰され、その中で系統として残り、名前まで冠しているものは10種類ほどしかない。

新しい動きは釣れる。どの市販品にもない動き、しかも釣れる動きのルアー。僕はカラーにはこだわりがないし、仕上げの美しさにはあまり興味がない。

ポイントは釣れる「動き」が出るか、意図した挙動をしてくれるか、動きにオリジナリティーがあるか、バランスとレンジ、飛行姿勢と飛距離、強度など。そして何より釣れるのかどうか。

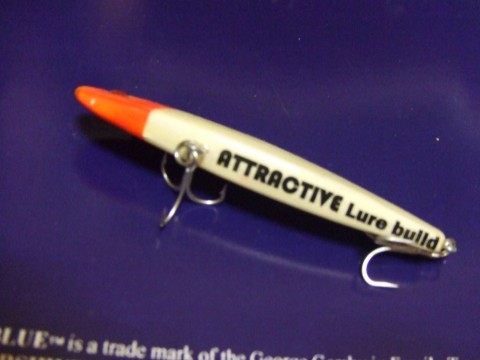

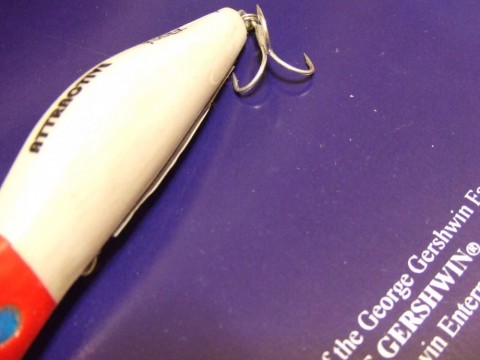

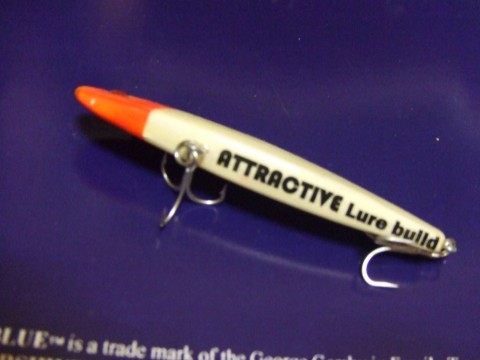

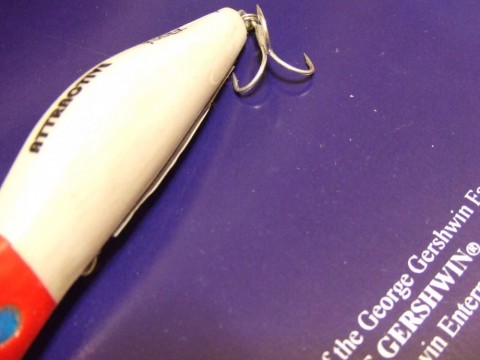

要は漁具として優れているかどうか。人間にとってではなく、魚にとってATTRACTIVEかどうか。

実際手作りのルアーは全く同じものが二度とできない。一個一個に個性がある。材質が天然素材だし、削り出しも微妙に異なってしまう。だから再現性の問題はかなり大きい。

設計図をとってあるが、ある程度の参考にする程度。素材をよく見て、最終的には経験と勘で作り上げていく。

VMSとSLIDEは似たようなルアーが沢山出てきたので公開した。でもここに載せられないものがいくつかある。僕は生産側の立場ではないし、自分で考え抜いて作り出したコンセプトだけに。まあ秘密のポイントと同じこと。

例えば、これはトップ~セミトップのレンジを釣るシークレットルアー。

偶然の産物だけれど、このルアーの動きは他のルアーでは見たことがない。加えて、表層の微妙なレンジの問題を大幅に解決している。

流れの筋を引くとバイトの引き出し方はすごいが、乗りはかなり悪い。使い方も限定的。

はまると水柱が立ちまくるが、半分以上は弾き飛ばされる。ブシュッとはじけた水面からルアーが宙を舞う姿は圧巻だ。パコ~ンっと吹っ飛ばされる。水面が爆発するたびにドキッとする。だが乗らない!!

そういう反応をされるとこちらも熱くなる。「ちくしょ~!!絶対釣ってやるぞ!!」という気になる。

あるいは春先、流れは当たっているけれど、鏡のように静かな水面。引き波をたてながら泳がせてくる。

ひょこひょこひょこひょこひょこひょこ・・・・・ボシュッ!

早くイギリスから帰ってきて、沢山釣りにいきたいものだ。

そういえば頭を使いすぎてクタクタになった時、My brain is melting!(脳が溶ける!)という言い方をする。便利な慣用句。海外出張で長い会議の後など、

A: So long meeting!(長い会議だったな!)

B: Yes, I’m really exhausted...(いや~マジで疲れたよ・・・)

A: Yeah, my brain is melting!(ほんと、脳みそがクタクタだ!)

のように使えます。つい思いだしたので。

それはそうと、この百年間で東京の夏の最高気温は3℃上昇したそう。熱帯夜の数は30年前の2.5倍以上に増えてるとか。温暖化もあろうが、都市化によるヒートアイランド現象とみたほうがいい。

いよいよ本格的に真夏がやってきた。

と、足元にこんなものが。

(生きてます)

これはもしやと、裏返すと・・・

いや~、まだいるんですね。

東京青山にて。23区内で見るのは本当に珍しい。

もう少し観察して、日光が当たった時の絵もカメラに収めようと思ったのだが、残念ながらすぐに飛び去ってしまった。陽光の中を、輝きながら、高く、夏の空へ。そんな感じ・・・。

いよいよ夏休みが始まる。

冷たい渓谷の清澄な流れにつかりながら、雉の羽を巻いた毛ばりを飛ばしにいく季節。

だが、僕の場合、それももう一年お預け。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

さて、久々に本職の生物学に絡めて、生態学的な内容をちょっとだけ。

夏のの港湾から魚が消えるのは溶存酸素量の低下の影響といわれている。スズキは他の沿岸性の魚と比較すると、比較的低酸素状態に強いことが知られている。

けっこう溶存酸素が低くても生息できる魚なのだ。それでも8月ともなると港湾から姿を消す。

夏は川を釣れといわれる。その理由は一般に水温のことがいわれるが、魚が川筋に逃げるのは水温の影響だけではなく、溶存酸素の影響が大きいと推測される。

港湾の溶存酸素については学術的な調べがついていて、生物の個体数との相関の研究もされている。

たとえばこの時期、ベントスの個体数が急激に減少するのだが、この減少も溶存酸素量との相関が指摘されている。

ベントスとは底生生物のこと。水棲生物は以下のように分類される。

*プランクトン: 遊泳力が無いか、極めて乏しく、浮遊しながら生活するもの。

*ネクトン: 遊泳力があり、自ら移動しながら生活するもの。

*ベントス: 移動力が低く、海底に固着、もしくは這うようにして生活するもの。

参考までに。

ところで、この時期のスズキはダートへの反応が非常に良くなる。

ダートにも足の長いダートと足の短いダートがあるが、多くの人がそうするように、僕も状況によって、狙い方によってこれらを使い分けている。

足の短いダートはピンについた魚を何とか引き出したいとき。ダートの足が短いと、狭いポイントでより多くのアピールをしながら時間をかけて通過させることができる。

(これって人間社会でも応用が利くような・・・。プレゼンテーションをするとき、飽きさせずに、いかに長くアピールするかとか、講義でいかに学生に飽きさせずに長時間話を聞かせるかとか。)

足の短いダートは、そこにいる魚を一発で引きずり出したいときに重宝。僕のルアーでは前に載せたVMS Hybridがこれにあたる。

VMS HYBRID

逆に足の長いルアーは、動きが大きいのでどうしても釣りのテンポが速くなる。狭いピンは一瞬で抜けてしまうが、この特性をうまく使って、テンポの早いストラクチャー撃ちなんかに使っている。

初めてのポイントを足を使ってざっくりと広範囲に探りたいときや、勝手知ったポイントでも活性の高い奴だけを獲っていきたいときなど。

僕のルアーではこれ。

SLIDEと名付けている。左が初代、右が今回できた8代目。初代から少しずつ改良を重ねてきた。

腹側から見るとこの薄さで、極限まで水の抵抗を排除。流れを切る構造。

しかしそうなると別の問題が生じる。

1.早巻きで水平を取りにくくなる 2.尻下がりになりやすい

今回はこれをすこしずつ解決する工夫をしている。

初代スライドはそれはそれで面白いルアーだった。もう6年ぐらい前になるが、忘れもせぬ正月2日。夜、足元の流れの中で、できたルアーの動きをチェック。いわば進水式。

出しているラインはわずか2mほど。ラインの長さは固定。流れをただ受けさせて動きをみるだけ。流れをユラ~ッと漂っている。その間、20秒くらいか。・・・・・・と、

ギラン

ゴゴッ・・・

真下からバイト。真下のシェードについていた魚が突き上げてきたのだ。

自作ルアーをスイムチェックするとき、1投目で釣れたことが、僕は2回ある。そのうちの一回がこの時だった。当時はまだルアーを作り始めたばかり。ほとんど独学で試行錯誤しながら作っていた時期で、衝撃的な出来事だった。

以来スライドは、改良しながら進化してきた。

これは7代目スライドで。

漂わせるだけで釣れるルアーは、必ずいいルアーになるように感じる。アスリート9S、ローリングベイト、マリブ、スーサン、すべてそう。

僕も試行錯誤しながら数えきれない種類のルアーを作ってきたが、やがて選択淘汰され、その中で系統として残り、名前まで冠しているものは10種類ほどしかない。

新しい動きは釣れる。どの市販品にもない動き、しかも釣れる動きのルアー。僕はカラーにはこだわりがないし、仕上げの美しさにはあまり興味がない。

ポイントは釣れる「動き」が出るか、意図した挙動をしてくれるか、動きにオリジナリティーがあるか、バランスとレンジ、飛行姿勢と飛距離、強度など。そして何より釣れるのかどうか。

要は漁具として優れているかどうか。人間にとってではなく、魚にとってATTRACTIVEかどうか。

実際手作りのルアーは全く同じものが二度とできない。一個一個に個性がある。材質が天然素材だし、削り出しも微妙に異なってしまう。だから再現性の問題はかなり大きい。

設計図をとってあるが、ある程度の参考にする程度。素材をよく見て、最終的には経験と勘で作り上げていく。

VMSとSLIDEは似たようなルアーが沢山出てきたので公開した。でもここに載せられないものがいくつかある。僕は生産側の立場ではないし、自分で考え抜いて作り出したコンセプトだけに。まあ秘密のポイントと同じこと。

例えば、これはトップ~セミトップのレンジを釣るシークレットルアー。

偶然の産物だけれど、このルアーの動きは他のルアーでは見たことがない。加えて、表層の微妙なレンジの問題を大幅に解決している。

流れの筋を引くとバイトの引き出し方はすごいが、乗りはかなり悪い。使い方も限定的。

はまると水柱が立ちまくるが、半分以上は弾き飛ばされる。ブシュッとはじけた水面からルアーが宙を舞う姿は圧巻だ。パコ~ンっと吹っ飛ばされる。水面が爆発するたびにドキッとする。だが乗らない!!

そういう反応をされるとこちらも熱くなる。「ちくしょ~!!絶対釣ってやるぞ!!」という気になる。

あるいは春先、流れは当たっているけれど、鏡のように静かな水面。引き波をたてながら泳がせてくる。

ひょこひょこひょこひょこひょこひょこ・・・・・ボシュッ!

早くイギリスから帰ってきて、沢山釣りにいきたいものだ。

- 2011年7月15日

- コメント(0)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- フィッシングショー大阪2026行…

- 1 日前

- ねこヒゲさん

- ラッキークラフト:LV-0

- 4 日前

- ichi-goさん

- 『秘策!ステルス作戦』 2026/…

- 13 日前

- hikaruさん

- 新年初買

- 18 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 21 日前

- 濵田就也さん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント