プロフィール

カイコウタケシ

広島県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

- シーバス

- 90オーバーシーバス

- ランカーシーバス

- 港湾シーバス

- イカパターン

- 温排水

- うなぎ

- 穴釣り

- ウナギング

- 鮎

- アユイング

- 淵掛け

- チヌ

- 紀州釣り

- ハニートラップ

- ドリフトペンシル

- ストリームデーモン

- ブルースコード

- マーズ ブラボー

- ラパラ

- サンフレッチェ広島

- サンフレッチェ広島レジーナ

- SANFRECCE

- 腕時計

- シチズン

- CITIZEN

- セイコー

- 開高健

- 三島由紀夫

- トルコ

- 弱音

- 愚痴

- 戯言

- マグロ

- モンベル

- ウェーダー

- ウェーディングシューズ

- ドバミミズ

- ぶっ込み釣り

- クロダイ

- ライフジャケット

- ウェーディングジャケット

- キャミソール

- ワークマン

- ペンスピンフィッシャー

- AV論

- ロッドスタンド

- 薄毛

- ハゲ

- ミノキシジル

- エロ

- エロビデオ

- ジギング

- LGBTQ

- ハマチ

- アングラーズデザイン

- パズデザイン

- ダンゴ釣り

- ぶっ飛び君

- コットンコーデルレッドフィン

- ボーマーロングA

- ラグぜ

- 京都

- タコ

- レイジー

- 自作ライトさん

- シンペン

- シンキングペンシル

- がまかつ

- ラグゼ レオザ

- 佐野元春

- 幻想

- 思い出

- ピースリー

- 家族

- 幸田露伴

- サヨリ

- エイ

- 青物

- ナブラ

- 豪雨

- SEIKO

- 潮汐

- タイドグラフ

- 落ち鮎

- サスケ

- 思い出

- 月間釣り情報

- 月間釣り画報

- マインドフルネス

- 新型コロナ

- LBGTQ+

- クラブワールドカップ

- ブルーストーム

- ガチさん

- ラーメン

- 餌釣名人T氏

- ギャンブル

- パチンコ

- 競馬

- モルモ

- エディオンピースウイング広島

- 妄想

- レインウェア

- タチウオ

- スマホ TORQUE

- コノシロ

- 船釣り

- アンジュヴィオレ広島

- フィッシュグリップ

- EGグリップ

- チタン

- サッカー ワールドカップ

- ペン スピンフィッシャー

- TKLM

- タッスルハウス

- シーバスを食べる

- ワンダー

- スパイラルガイド

- ベイトリール

- オクマ

- モンベル フローティングアングラーベスト

- スライドベイト

- モンベル アングラーフェルトスパイクシューズ

- シマノ

- 古い道具

- シマノ デミ

- ブーツ一体型ウェーダー

- ブルーストーム

- Bluestorm

- Temu

- ライブハウス

- アブロホロスネオプレーンウェーダー

- バチ抜けチャンネル

- サイレントアサシン

- メッキ

- 干潟

- ブラックバス

- アブカーディナルC4

- メガバス

- メガバス ドラム

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:99

- 昨日のアクセス:90

- 総アクセス数:428390

▼ 明治大正時代の鱸釣り

桜が満開を終え、既に散り始めました

私は異動で3月までの職場を離れ4月から別の職場に転勤になりましたが通勤が楽になったので少しうれしいです 2日ほど新しい職場に勤務しましたが、とても居心地がよく同僚先輩みんなが和気あいあいとした雰囲気で仕事をされており自分もいい環境で仕事をさせてもらえそうです 適当にがんばります

今回は少し硬い話になりますが、明治・大正・昭和初期を生きた作家幸田露伴について書いてみようと思います

露伴は江戸時代最後の年に生まれ、小説「五重の塔」などで有名な近代文学の初期を代表する大作家ですが、昭和22年に79歳でなくなるまで生涯、余暇として魚釣りに興じていた人物でもあります (露伴、漱石、鴎外と並び称された)

中でも利根川や東京湾の鱸釣りとクロダイ釣りに特に熱を入れていたようで、鱸の生態、鱸釣りの面白さなど鱸に関する数多くの随筆を残しています

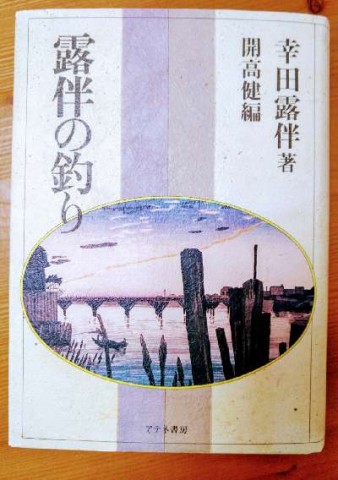

昭和5年生まれである開高さんは露伴の釣りに関する文献を非常に好み、その奥深さから「露伴の釣り」という本を1985年(昭和60年、開高さんが亡くなる4年前)に自ら編集しています 露伴の著した釣りに関する多くの随筆や短編小説の中から開高さんが選別して編集出版された本です

昨年末にオークションで購入し、少しづつ読んでいました

昭和11年、露伴が70歳に近い頃に書いた「鱸」という随筆では、鱸(スズキ)の名の由来から始まり、その生態、食し方まで事細かに書かれています

文語体(漢文を読むような文章)で書かれてあり少々読みにくいですがゆっくり読み進めると非常に味わいがあり露伴の魚釣りに対する情熱がじわじわと伝わってきます

その中で、江戸時代には既に金属の錫(スズ)を加工して磨き上げ、疑似餌(今でいうルアー)として使っていたという記述もあり、なかなか興味深いです 今で言うかったくり釣りでしょう

スズキという名前の由来として錫(スズ)で釣れるから「錫好き」(すずずき)もあるのではないかという江戸時代の学者の文献を露伴は紹介していますが、どうもこれは言葉遊びのようで違うだろうと露伴は結論付けています

露伴は鱸を真鯛に勝るとも劣らない立派な魚だと賞賛しており、クロダイとともにずっと愛されていたようです。

鱸の仲間としてヨーロッパのパーチやパイク、中南米のターポンなども紹介されており、ネットなどあろうはずもない昭和初期に既にこんな遠い外国の魚のことを露伴が知り得ていたことも少々驚きでした

露伴自身は疑似餌釣り(今で言うルアー釣り)はしなかったようで、もっぱら延べ竿を使った餌釣(ネリエやゴカイ)や船からの竿を使わないテグス釣り(手釣り)で鱸や黒鯛を釣っていたようです

また、趣味(余暇)として魚釣りをする際の心構えや道具を選ぶ際の心得など今でも共感できる内容も多々ありました

一部を抜粋してみます。

遊漁の説(明治39年著)

「漁夫の釣りは多く魚を得るを主とすべし。必ずしも興の有る無きを論ず可きにあらざるなり。漁夫にして遊漁者の所為を学ばば、これ勤勉なる漁夫にあらざる也。遊漁者の釣は興を得るを主とすべし。必ずしも魚を獲るの多きをと少きとを論ずべきにあらざるなり。遊漁者にして漁夫の所為を学ばば、これ品格ある遊漁者とは云うべからざるなり。漁夫は其の餌料をして廉にして且つ有効ならしめんことを記図すべし。遊漁者は餌料をして有効ならしむれば即ち可なり。必ずしも廉価ならしむるを要せず、或時はは百本一円余のフクロイソメを用ひ、或時は一号数拾銭のバチを用いるも亦可なるなり。漁夫は其の竿を強くし、以て其の「魚取り」を速やかにして、多獲せんことを期すべきなり。遊漁者は其の竿を敏にし、其の輪を微にし、以て其の「魚当たり」を精にし、興を多くせんことを図るべし、必ずしも「魚取り」を速やかにして多獲せんことを図るを要せざる也。」

「遊漁者は心を娯ましめんが為に釣るなり。されば不快を招くべきが如きことは総べて之を避くるを智ありとす。此の故に釣具は贅多ならざる限り精良なるを用ふべし、決して下劣粗悪なるを用ふる勿れ。たまたま大魚の鉤に上がるに当たって竿折れ輪絶ゆるが如きは、決して愉快ならざる事なればなり。餌料は高価なるも寧ろ有効無疑なるを用ふべし、低廉なるも不適当なるを用ふるなかれ。」

「他に対する総べて寛大なるべし。苛厳なる勿れ。寛大は不愉快を化して愉快とするの気象にして、苛厳は愉快を総べて不愉快とするの気象なればなり。殊に釣魚上の自己の偏狭なる経験信仰等を以って自己と軌を異にする他人の所為所見等を苛評するが如きは、遊漁者の陥り易き過失にして、最も避けざる可からざるの事なりとす。鉤の大小、竿の強弱、合わせの迅速加減等に就いては、譬えば政治界に保守党あり急進党あり、経済上に自由論あり保護論あるが如く、人各々信ずるところあり好むところあって、互いに相守る可く、互いに相奪ふ可からざるばなり。」

「争心を有する勿れ。争心無ければ、人十尾の魚を獲、我七尾を獲るも亦悦ぶべし。妬気を懐く勿れ。妬気を懐けば、我百尾の魚を獲るも、人百一尾を獲れば即ち憾有るなり。」

引用 株式会社アテナ書房 1985年12月20日発行

「露伴の釣り」 著者 幸田露伴

編者 開高 健

少々読みにくいので要約します

遊漁者の釣りは、生活のために行う漁師の釣りと決定的に違うのでそれを真似ることなく、多獲せず、悠々と品格ある釣りを楽しみなさい、また道具も漁師は繰り返し多く獲ることが目的なので強く太いものを使っていいが、遊漁者は贅沢品でなくてもいいが粗悪ではない相当程度のいい道具を使いなさいと書いています

また、仕掛けや釣り方においてもそれぞれが楽しめばいいのであって自分のやり方を押し付けることなく、他人に寛大になり、争うようなことをしてはいけないと戒めています

争う気持ちがあるといつまでたっても自分の釣りに満足できず幸福感は感じられない 常に人と比べて数や型がより大きいときにしか満足を得られないことになります 競うべきは自分自身ということでしょうか

余暇(趣味)としての釣りは他の釣り人と釣果を競うものではなく、自然の光、風、水などを感じながら自分自身が1尾の魚と向き合い、自己完結できることが一番大事だということかもしれません

自分にはまだまだ無理な境地ですが、露伴自身も人と競争する釣りをしていたからこそ反省の意味を込めてこのようなエッセイを書かれたのではないのかなと推察しています 露伴も普通の釣り師の一人だったのだと思います

と同時に、百年以上前に釣りを愛した文人の言葉が今でも普遍的価値を持って自分の心に響いたのは何よりも新鮮でした

私がfimoで自分のいろんな些末なことを書くようになってちょうど10年が経ちました しかし、たったの10年です

これからも続けられる範囲で細く長く書いていくことができればとあらためて感じました

- 2021年4月4日

- コメント(4)

コメントを見る

カイコウタケシさんのあわせて読みたい関連釣りログ

メガバス(Megabass) (2019-11-25)

価格:¥4,222

価格:¥4,222

fimoニュース

登録ライター

- 44th 早い話がイマジネーション

- 48 分前

- pleasureさん

- ヨーヅリ:トビマルJr.(フレ…

- 4 日前

- ichi-goさん

- 『あと1センチ・・・』 2026/2…

- 7 日前

- hikaruさん

- フィッシングショー大阪2026行…

- 12 日前

- ねこヒゲさん

- 新年初買

- 28 日前

- rattleheadさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

こんばんは

ソルトルアー始める前は

わが宅ではおやじが

素潜りでチヌ、スズキを突いて帰っておりました。

日常的に食べていたのでその時は全く釣ろうとは思っていませんでした。

意外と身近な魚ではありましたがあまり釣れた話はその時は聞きませんでしたね

松山では昔は鮒の泳がせ釣りが主流だったみたいです

市内の小河川には水門があり、水門操作で流れ出た小鮒がベイトだったみたいです。

広島市内ではかめしゃこのぶっこみが主流で…

わしも何度か試しましたがアナゴとウグイしか釣れませんでした(笑)

地域によって昔は色々な釣り方があり、これからそれを再現してみるのも面白いかもしれません。

(早くコメントしようと思いながら彼女のLINEのスキをみてやっと打てました(笑))

元工事屋のおいちゃん

広島県