プロフィール

工藤

その他

プロフィール詳細

カレンダー

検索

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:268

- 昨日のアクセス:323

- 総アクセス数:4768520

▼ ルアー選びのイロハ8 ミノー2

- ジャンル:日記/一般

ミノーの話しの続きです。

ミノーは小魚をイミテート(動作を真似る)するルアーなので、必然的に細身のボディーになります。

そしてアクションも小魚のようにボディーを左右に振りながら動くので、ルアーに擦れていない人が見れば「すごい、魚みたいだ」と思うはずです。

そう、人から見れば・・・です。

実はそんな泳ぎをする小魚はいませんので、あくまでも人から見てどう思うのか?が基準です。

そして釣れるアクションなんてものは、基本的に決まったものが在るわけではありません。

が、しかし、その時々で釣れるルアーの差別は発生します。

たとえば同じサイズのミノーを隣の人が投げていてバカスカと良い釣りをされたので、併せて似たようなルアーにしたけどこちらは全く・・・なんてことは普通に発生します。

では何が違ったのか。

まず、人が違うので「スピードやラインの弛み」などの「やっている事が違う」という事があります。

というか、これが殆どだったりします。

ですが、今回はルアーの話しなのでそこはちょっといておき、ルアーは似ているから同じ?ではないという事を私なりに「ルアー選びの判断基準」にしている部分を少し掘りこんで話してみます。

まず、同じサイズであるという事が前提、仮に110mmのミノーとします。

しかしAというルアーとBというルアーがあった場合に、そのルアーは何が違うかのいくつかの要素があります。

まず、一番最初に私が気にするのは体積とその配分比率です。

全体の体積とはボリュームですね。

正面から見て、体高があり、横幅もあれば、それは体積が多いという事で、ボリュームがあるルアーとなります。

ボリュームが多いとどうなるか。

まず、ルアー自体が大きく感じます。

当たり前のこと過ぎてピンときませんが、同じ長さ110mmだとしてもこのボリューム感を意識すると「アクションが強いor弱い」という違いを感じると思います。

まず、見かけの話しとして。

そして「体積が多い=より多くの空気を抱え込んでいる」と言えます。

ルアーは通常、ABS樹脂を張り合わせ、その中にウェイトだのエイトかんだのの金属パーツが入っています。

もちろん張り合わせ部は高い気密性を保つ(超音波溶着or溶剤での接着があり、メーカーによって異なる)ので、その中には空気が入っています。

通常の淡水の比重は1なのに対し、ABSは1.01~1.04とちょい重め程度。

それに対して鉛だのタングステンだのスチールだのが入ると、当然重たいので沈んでしまいますが、ABSが空気を包み込むことで浮力を持たせています。

だから見かけ上でまず体積の多さ(ボリューム)を確認します。

そしてフローティングなのか、シンキングなのか。

もしもボリュームがあるのにシンキングの場合は、それ相当の重さの金属がボディーの中に入っています。

逆にボリュームの割に重量が軽い場合もあります。

これが何に影響するかというと、アクションの強さ(今回はめんどっちいから波動と表現しますw)に影響します。

例外(この後説明するいくつかの要素による)は沢山ありますが、まずは体積に対して重量が軽い(フローティング)場合は、基本的にアクションは強めに出ます。

言葉でいうとブリブリ泳ぐ。

逆に体積に対して重たい(シンキング)場合は、アクションは逆に「遅くゆっくり小さく」という方向になります。

シーバスではあまり使わないですが、クランクベイトなんかは「軽くて浮力がある」という典型です。

ボディーに対して重くしたものは、シーバスのシンキング系ミノーのほとんどがそれにあたります。

では次のチェックするべき要素。

それは、水受けの量です。

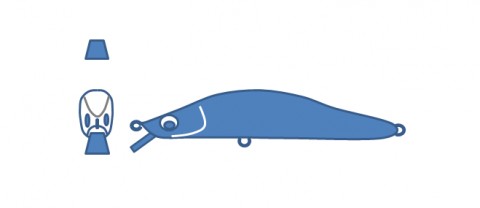

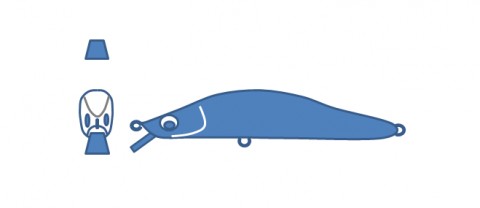

前回も少し話をしましたが、ミノーはリップという突起が魚のあごの位置についています。

このリップとは、アイが糸に引っ張られると、最も水の抵抗を受ける部位となっています。

ルアーを正面から見て、水流に対して壁のような方向に面を持っていると思います。

さすがにこれは図を描かないとかな。

という事で、ちょっと考えてみて下さい。

という事で、ちょっと考えてみて下さい。

どうしてミノーは、巻くとアクションをするのか。

次回はロールとウォブリング

つづく

ミノーは小魚をイミテート(動作を真似る)するルアーなので、必然的に細身のボディーになります。

そしてアクションも小魚のようにボディーを左右に振りながら動くので、ルアーに擦れていない人が見れば「すごい、魚みたいだ」と思うはずです。

そう、人から見れば・・・です。

実はそんな泳ぎをする小魚はいませんので、あくまでも人から見てどう思うのか?が基準です。

そして釣れるアクションなんてものは、基本的に決まったものが在るわけではありません。

が、しかし、その時々で釣れるルアーの差別は発生します。

たとえば同じサイズのミノーを隣の人が投げていてバカスカと良い釣りをされたので、併せて似たようなルアーにしたけどこちらは全く・・・なんてことは普通に発生します。

では何が違ったのか。

まず、人が違うので「スピードやラインの弛み」などの「やっている事が違う」という事があります。

というか、これが殆どだったりします。

ですが、今回はルアーの話しなのでそこはちょっといておき、ルアーは似ているから同じ?ではないという事を私なりに「ルアー選びの判断基準」にしている部分を少し掘りこんで話してみます。

まず、同じサイズであるという事が前提、仮に110mmのミノーとします。

しかしAというルアーとBというルアーがあった場合に、そのルアーは何が違うかのいくつかの要素があります。

まず、一番最初に私が気にするのは体積とその配分比率です。

全体の体積とはボリュームですね。

正面から見て、体高があり、横幅もあれば、それは体積が多いという事で、ボリュームがあるルアーとなります。

ボリュームが多いとどうなるか。

まず、ルアー自体が大きく感じます。

当たり前のこと過ぎてピンときませんが、同じ長さ110mmだとしてもこのボリューム感を意識すると「アクションが強いor弱い」という違いを感じると思います。

まず、見かけの話しとして。

そして「体積が多い=より多くの空気を抱え込んでいる」と言えます。

ルアーは通常、ABS樹脂を張り合わせ、その中にウェイトだのエイトかんだのの金属パーツが入っています。

もちろん張り合わせ部は高い気密性を保つ(超音波溶着or溶剤での接着があり、メーカーによって異なる)ので、その中には空気が入っています。

通常の淡水の比重は1なのに対し、ABSは1.01~1.04とちょい重め程度。

それに対して鉛だのタングステンだのスチールだのが入ると、当然重たいので沈んでしまいますが、ABSが空気を包み込むことで浮力を持たせています。

だから見かけ上でまず体積の多さ(ボリューム)を確認します。

そしてフローティングなのか、シンキングなのか。

もしもボリュームがあるのにシンキングの場合は、それ相当の重さの金属がボディーの中に入っています。

逆にボリュームの割に重量が軽い場合もあります。

これが何に影響するかというと、アクションの強さ(今回はめんどっちいから波動と表現しますw)に影響します。

例外(この後説明するいくつかの要素による)は沢山ありますが、まずは体積に対して重量が軽い(フローティング)場合は、基本的にアクションは強めに出ます。

言葉でいうとブリブリ泳ぐ。

逆に体積に対して重たい(シンキング)場合は、アクションは逆に「遅くゆっくり小さく」という方向になります。

シーバスではあまり使わないですが、クランクベイトなんかは「軽くて浮力がある」という典型です。

ボディーに対して重くしたものは、シーバスのシンキング系ミノーのほとんどがそれにあたります。

では次のチェックするべき要素。

それは、水受けの量です。

前回も少し話をしましたが、ミノーはリップという突起が魚のあごの位置についています。

このリップとは、アイが糸に引っ張られると、最も水の抵抗を受ける部位となっています。

ルアーを正面から見て、水流に対して壁のような方向に面を持っていると思います。

さすがにこれは図を描かないとかな。

という事で、ちょっと考えてみて下さい。

という事で、ちょっと考えてみて下さい。どうしてミノーは、巻くとアクションをするのか。

次回はロールとウォブリング

つづく

- 2021年10月26日

- コメント(0)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- ムスッとしてたら

- 21 時間前

- はしおさん

- ヨーヅリ:トビマル

- 22 時間前

- ichi-goさん

- 『ワームの釣りは、向い風が吉…

- 1 日前

- hikaruさん

- 44th 早い話がイマジネーション

- 8 日前

- pleasureさん

- フィッシングショー大阪2026行…

- 20 日前

- ねこヒゲさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma