プロフィール

窯元

兵庫県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

最近の投稿

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:250

- 昨日のアクセス:298

- 総アクセス数:1069035

QRコード

▼ 本家リョービ・アプローズXS700i、VS700i ちょっと古いリール

本家リョービの中堅汎用スピニングリール、アプローズのグレード違いXS700iとVS700iの2台を分解清掃しました。

この2台、違うのはボディカラーとベアリングの数だけで機構は全く同じです。

XSは、3ベアリング+ローラーベアリング。

VSは、4ベアリング+ローラーベアリング。

マスターギアの両端とピニオンギア上部で3ベアリング。

VSは、ラインローラー分1個多いです。

※あと、SSというグレードがあってボディカラーが白、ベアリングは1個となっています。

アプローズの前モデル、エクシマXSはラインローラーにベアリングが入っているのにマスターギアの左側がブッシュという謎仕様でしたが、アプローズでは改善されています。

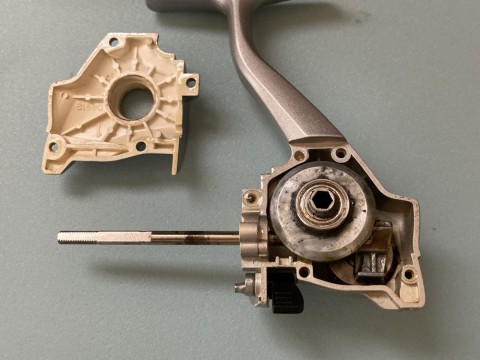

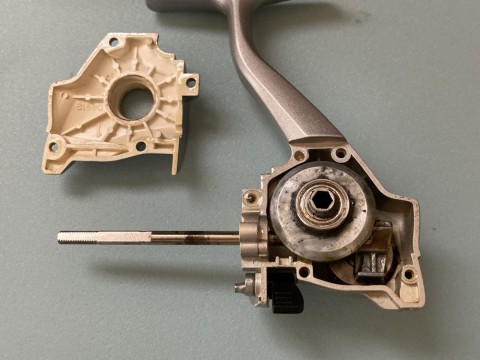

まず、ローターを外して驚くのが、ワンウエイクラッチの構造です。

他社のワンウエイクラッチは、ピニオンギアの回転を制御する構造になっているのですが、リョービは、ローターそのものを制御する構造になっています。

マルチポイント式に極めて近い構造で、他社のワンウエイクラッチ式に比べて少し遊びがあります。

ローターの軽量化が難しそうな構造ですね。

ワンウエィクラッチは、銀色のネジを緩めると外れます。

黒色のネジを外すとクラッチがバラバラ大惨事になると思うので注意です。

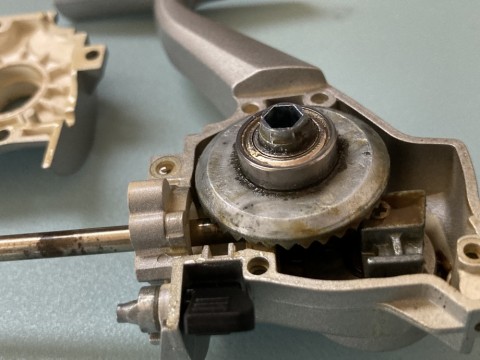

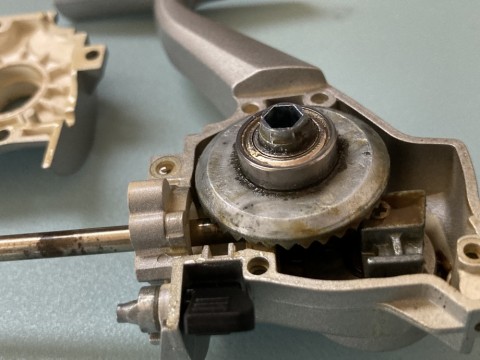

この状態で、上端のベアリングと共にピニオンギアが引っこ抜けます。

お尻のプロテクターを外して、ボディ・フタを開けます。

年式を考えると内部は綺麗でした。

写真から見て取れるようにオシュレート方式はカム式です。

今までメンテされた様子が無く、ベアリングがマスターギアに固着してました。外すのは、ひたすら力業です。

固着したベアリングを外して、マスターギアのシャフトをサンドペーパーやピカールで磨いてベアリングが容易に外せるように調整。

そして、パーツクリーナーやオイル類で汚れを取り除きグリスアップします。

洗浄してピカピカで気持ちいいです。

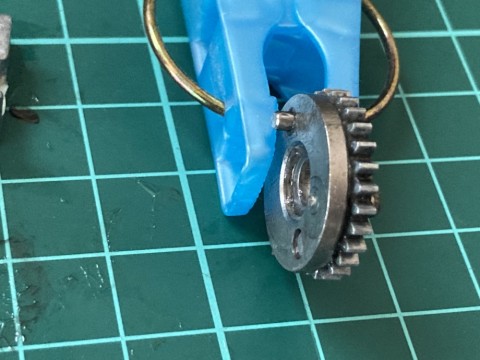

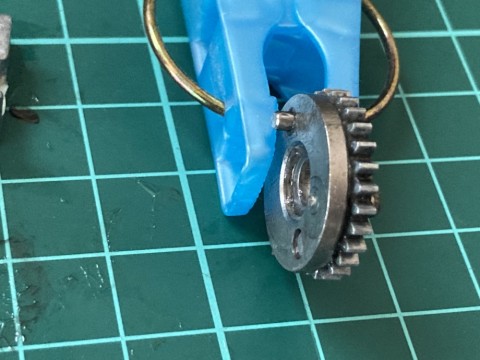

ボディの右下に見えるのがロータリー・フラット・オシュレーション(RFO)の心臓部です。

分解するとカム部とギア部の二重構造になっています。

カム部を受けるボディ基部にベアリングは入っていませんが、金属製のカラーが入っています。

この構造によりI字カムでありながら、ラインをフラットに巻けるようになっています。

当時、どこかのメーカー(多分ダイワ)がS字カムの特許をもっていたので、他メーカーはラインがフラットに巻けるよう色々と知恵を巡らせたのでしょう。

シマノは、04ナビ1000や05エアノスXT2500で変形ギアを使ってました。(私の知る限りですが。。。)

RFOは、確かにラインを整然と巻いてゆくので良い機構だったと思います。

リョービの物造りは真面目な印象を受けます。

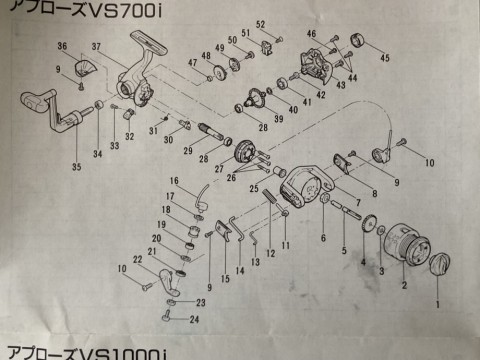

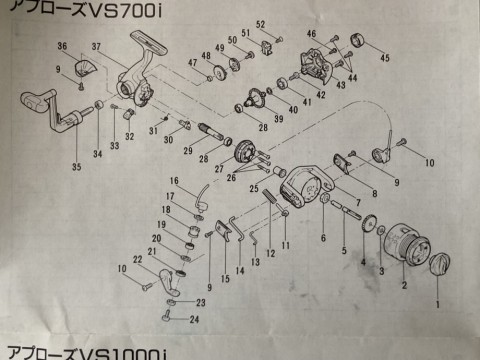

こうして分解図を見ても、ギア受けの要所要所にカラーを入れるなど、丁寧に作られているのが分かりますね。

このアプローズは、個性的なデザイン、独特のオシュレート機構、特異なローター・ストッパーといった多くの魅力が詰まっていました。

でも、市場競争の末、釣り具事業から撤退することになります。

確かに、同時期(アプローズの発売は1997年頃)の98アルテグラと比べると少し見劣りするのかもしれません。

リョービもRFOを上手く使ってコンパクトで軽量なリールを作れば今も釣り具メーカーとして生き残っていたのかも知れません。

この2台、違うのはボディカラーとベアリングの数だけで機構は全く同じです。

XSは、3ベアリング+ローラーベアリング。

VSは、4ベアリング+ローラーベアリング。

マスターギアの両端とピニオンギア上部で3ベアリング。

VSは、ラインローラー分1個多いです。

※あと、SSというグレードがあってボディカラーが白、ベアリングは1個となっています。

アプローズの前モデル、エクシマXSはラインローラーにベアリングが入っているのにマスターギアの左側がブッシュという謎仕様でしたが、アプローズでは改善されています。

まず、ローターを外して驚くのが、ワンウエイクラッチの構造です。

他社のワンウエイクラッチは、ピニオンギアの回転を制御する構造になっているのですが、リョービは、ローターそのものを制御する構造になっています。

マルチポイント式に極めて近い構造で、他社のワンウエイクラッチ式に比べて少し遊びがあります。

ローターの軽量化が難しそうな構造ですね。

ワンウエィクラッチは、銀色のネジを緩めると外れます。

黒色のネジを外すとクラッチがバラバラ大惨事になると思うので注意です。

この状態で、上端のベアリングと共にピニオンギアが引っこ抜けます。

お尻のプロテクターを外して、ボディ・フタを開けます。

年式を考えると内部は綺麗でした。

写真から見て取れるようにオシュレート方式はカム式です。

今までメンテされた様子が無く、ベアリングがマスターギアに固着してました。外すのは、ひたすら力業です。

固着したベアリングを外して、マスターギアのシャフトをサンドペーパーやピカールで磨いてベアリングが容易に外せるように調整。

そして、パーツクリーナーやオイル類で汚れを取り除きグリスアップします。

洗浄してピカピカで気持ちいいです。

ボディの右下に見えるのがロータリー・フラット・オシュレーション(RFO)の心臓部です。

分解するとカム部とギア部の二重構造になっています。

カム部を受けるボディ基部にベアリングは入っていませんが、金属製のカラーが入っています。

この構造によりI字カムでありながら、ラインをフラットに巻けるようになっています。

当時、どこかのメーカー(多分ダイワ)がS字カムの特許をもっていたので、他メーカーはラインがフラットに巻けるよう色々と知恵を巡らせたのでしょう。

シマノは、04ナビ1000や05エアノスXT2500で変形ギアを使ってました。(私の知る限りですが。。。)

RFOは、確かにラインを整然と巻いてゆくので良い機構だったと思います。

リョービの物造りは真面目な印象を受けます。

こうして分解図を見ても、ギア受けの要所要所にカラーを入れるなど、丁寧に作られているのが分かりますね。

このアプローズは、個性的なデザイン、独特のオシュレート機構、特異なローター・ストッパーといった多くの魅力が詰まっていました。

でも、市場競争の末、釣り具事業から撤退することになります。

確かに、同時期(アプローズの発売は1997年頃)の98アルテグラと比べると少し見劣りするのかもしれません。

リョービもRFOを上手く使ってコンパクトで軽量なリールを作れば今も釣り具メーカーとして生き残っていたのかも知れません。

- 2024年3月31日

- コメント(1)

コメントを見る

窯元さんのあわせて読みたい関連釣りログ

fimoニュース

登録ライター

- フィッシングショー大阪2026行…

- 1 日前

- ねこヒゲさん

- ラッキークラフト:LV-0

- 4 日前

- ichi-goさん

- 『秘策!ステルス作戦』 2026/…

- 13 日前

- hikaruさん

- 新年初買

- 19 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 21 日前

- 濵田就也さん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント