プロフィール

工藤

その他

プロフィール詳細

カレンダー

検索

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:25

- 昨日のアクセス:526

- 総アクセス数:4757594

▼ 明暗とドリフト

- ジャンル:style-攻略法

だいぶ昔、レースの仲間から「あのコーナーはドリフトしてるんだ」と言われました。

フンフン。

で、よくよく話し聞くと、それただのテールスライドじゃん!と言うオチが・・・

そんな暇あるんだったら、「とっとと向き変えて前に進め」という事で決着。

まぁ、テール振り出すと楽しいだろうが、そういうのはレースで役に立たんのだよ。

結果としてのドリフトなら良いけどさ。

さて、釣りで最近流行の言葉に、ドリフトなる言葉がある。

ぶっちゃけ、ドリフトって言葉の意味を知らない人が、きっとイメージでドリフトって言ってるんだなと思っているが、まぁ引っ張られる方向と異なる方向へルアーが進むことを言っていると解釈して間違いは無い。

そうすると・・・

はて、そんなに新しい技術だろうか?とも思う。

流れがあれば、どんなところも大抵はドリフトじゃないかと。

それに新しい造語を作り出し、製品のプレゼンテーションに使って物を売るというスタンスは、まぁどんな業界でもよくあることだから・・・

いまさら「目くじら立てて噛み付いてやろう」と言う気もしない。

判っている人は、しらけてそのメーカーの製品にソッポむくだけ。

自分の釣りが何か変わるわけでもないし。

ただ、ある友人がその件に関し、「良いんじゃないの、言ってる本人が楽しいんだったらw」と発言し・・・あぁそうだよね(爆)

何が(爆)なのかと言うと、自分達も散々そういう言葉でじゃれて来たなと。

そもそも言葉と言うものが、人へ何かを伝える為の道具であるなら、新しい言葉は出てきても良いのかもしれない。

が、その反面には「間違った言葉が与える悪影響」と言うのもある。

その言葉の精度は、当たり前に公的な立場ほど高める必要があり、友人や家族との会話は「その人のなり」で行なわれる。

まぁ釣りの雑誌やメーカーホームページがが公的か?と聞かれると、東スポよりは大目に見て良いんじゃないのかな?

さてと前置きが長くなった。

これまた先日の話なのだが、チャリ君とボートシーバスをやったときに、「明暗ってどうやって攻めるの?」と聞かれた。

彼は自然しかないフィールドで釣りを作ってきたので、明暗ってものに興味深々なのである。

どうすれば良いと思う?と聞くと、「灯りと影の境目を通す」ぐらいは判っていて、あぁなるほど。

メディアも何にも見ていない釣り人の明暗の知識ってそんなもんだよな・・・と改めて勉強させられた。

ちょっと数秒頭の中を整理し、どうやってこのヒラスズキバカに都会の繊細な釣りを判らせようかと言葉を考える。

というか、どこから話すべきか。

まず、絶対的な条件というか明暗をやる意味は、「捕食者は隠れてエサを狙っている」という原則を元に話を始めた。

ヒラスズキのサラシの話とくくりつけながら。

暗部と言うのは、通りぬけができるストラクチャーなのだ。

そして、それを嫌がるベイトは、暗闇から逃れるように明部を泳ぐが、弱い固体から流される。

通りぬけといえばダダです

本文とは関係ありませんが、明暗に来るといつも思い出します

ヒラスズキはストラクチャーに対してかなりタイトに付くが、同じように明暗を利用して流れてくるエサを待つスズキは、その境目にタイトに付くことが多い

実は境目に付かない魚もゴッチャり居るが、当然、より多くのエサが流れてくる場所に多くの魚が集まり、そこは激しく競争しながらの捕食をするので、魚は上流を見てより良い位置に留まろうとしている。

その結果が、明暗なのだ。

そこで釣り人は思う。

「なるべく上流側の明暗の際を通そう」と。

そうすると、長くその位置を引く為の立ち位置が決まる。

また、ボートなんかだと、明暗からルアーを出す位置を計算してのポジショニングをする。

余談だが、この止め方で、その船長が「誰に釣らせたいのか」が意外と判る。

最悪なのは、自分の釣りができる位置に止める船長だがw

さて、ポジションが決まったら、流れに対してルアーを横切らせる技術が必要になる。

どうやって目に見えている明暗の際を長く通すか。

この時に、ルアーは勝手にドリフトと言う状態を作ることになる。

明暗にポジションが近い遠い・流れが強い弱いなどの条件で、ドリフトアングル(引く方向と進む方向を不一致にした時にできる三角形)は変動する。

流れゼロの時に、風を使ってドリフトをさせることもある。

これをヒラスズキで一時、ウィンドードリフトと言って流行らせていたこともある。

(もっと前は、「風でラインを引っ張らせると釣れない」という事を言っていた気がするが)

まぁ、なんにせよ、隠れている捕食者の位置へ、より長く良い姿勢(これはまた曲者)でルアーを送り込むことをドリフトと言い、明暗とはそれが横に長いポイントですよと。

ただ、意外とその明暗を線として捉えている人は多いのだが、立体的に面で捉えられる場合もあることに気がついていない人も居る。

明暗は、水面上では境目の線だけど、水の中には入れば面なのだ。

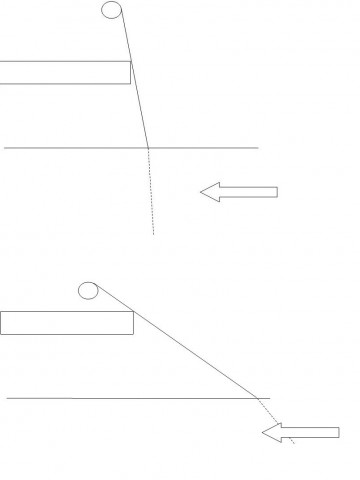

光りの屈折の角度は適等ですが、まぁ大体はこんな感じ。

で、想像してほしいのですが、シーバスのレンジが沈んでいる時、どこのラインへルアーを流すべきか。

上の明暗の図と下の明暗の図は、光源の位置が違う。

橋から遠い位置に水面上の明暗の線がある場合、その延長上の面は天面が広がるイメージとなり、釣り人は明暗の明るい側で釣れた!と言いますが、実は明暗の暗部を引いていることも。

この三次元的な組み立てをして、流れているベイトを演出し、思い通りの位置をしっかりとキープすること。

必ず明暗に入る時は、光源と明暗部の位置関係を計算し、魚が深い可能性がある場合はいきなり境目からではなく少し離れた明るい側を潮一枚噛むルアーや流し込む時に操作のしやすいルアーを選ぶことが大事。

そんな話を手短にチャリ君にして、その後に元も重要なアドバイス。

これ↓が明暗攻略における究極の奥義!

「まぁ、適等に上流に投げて巻いてくれば勝手に流れていくから、魚がいりゃそのうちどこかしらで釣れるよw」

あんた、いっつもそうやって、最後に台無しにするよね・・・(チャリ)

お終い

- 2013年11月28日

- コメント(3)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- スミス:ディプシードゥMAX

- 6 日前

- ichi-goさん

- 『秘策!ステルス作戦』 2026/…

- 7 日前

- hikaruさん

- 新年初買

- 13 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 15 日前

- 濵田就也さん

- 野生の本能を刺激する

- 22 日前

- はしおさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

次は工藤流●部の攻め方デスネ~(*´ω`*)

ヒロシ@××中

神奈川県