カレンダー

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:32

- 昨日のアクセス:73

- 総アクセス数:112524

▼ シリーズ考 ~東京湾の放射性物質汚染~ その1

※このログは特定の団体・企業・個人を批判する目的で書き込んだ物ではありません。あくまでも私個人の意見・想いである事を御理解頂きたい。

※出来る限り沢山の年代の方々に読んで頂く為に、専門の用語や数値はなるべく簡略化し、読み易く表現する事を目的としており、今の私達に置かれる現実を考えるきっかけになればと思います。

まず、私の個人的な原子力に対する思い。

原子力という技術自体には罪は無い。

原子力を利用する人類が、利用する資格を持つほど成熟していない。

「だから今は反対!」

ただ、未来に向けて研究・開発する事も必要。

そして、原子力以外のエネルギーを探す事も必要。

無責任に反対する事も、賛成する事も出来ない。だから考えなくては、この時代だから。

真剣に考えて、思いを発言するのは格好悪い事でしょうか?

これが事実なら驚きました

2012年1月15日放送のNHKスペシャル

「知られざる放射能汚染~海からの緊急報告~」

↓

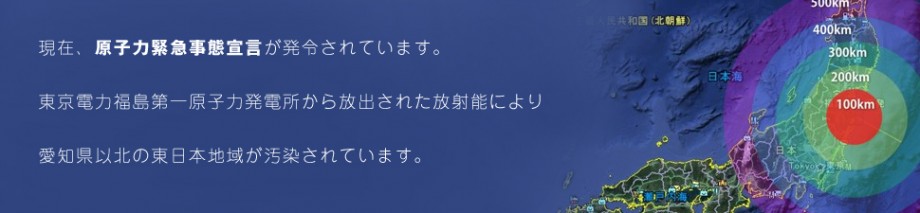

この番組の取材では、東京電力・福島第一原発の事故によって、大気中に、そして海に放出された大量の放射性物質。事故から10か月、放射能汚染はどこまで広がり、その影響はいつまで続くのか。その実態を明らかにするひとつの鍵が「水」という存在だ。

今回、NHKでは、専門家チームとともに初めて、原発から20㎞圏内の海の本格的な汚染調査を実施。同時に、陸においては、山間部の湖から河川もふくめた広範囲の調査も行った。

そこからは、次々と新たな放射能汚染の実態が浮かび上がってきた。予想もしない場所で発見されたホットスポット。山奥の湖で、人知れず進行していたワカサギやイワナなど淡水魚の汚染。いずれも放出された放射性セシウムが、「水」を媒介にして意外な影響をもたらしている現実だ。

こうした結果は、これまで事故以来、様々な調査にもとづいて作られてきた日本列島の「放射能汚染地図」を改めて書き換える必要があることを意味している。放射性物質はいかなるメカニズムによって運ばれ、魚介類に濃縮され、私たちの暮らしを脅かしていくのか、その知られざる実態に迫っている。

一例をあげると、荒川河口の若洲海浜公園近くの地点では、泥の表面から深さ5センチの平均濃度が2011年8月に308ベクレル、10月に476ベクレル、12月に511ベクレルと急上昇している、というのです。

ほかの多くの地点でも濃度は上がる傾向にあります。東京湾の河口付近で、比較的高い数値が測定されたといいます。

私はシーバス以外にも江戸前の鯊釣りをします。

釣った鯊は必ず色々と工夫をして美味しく食べていました。

食べてあげられないなら、今年からは東京湾奥での鯊釣りをやめよう、そう思いました。

鯊はリリースしても生存率が低い魚。

最後まで責任が持てないなら釣らない、今の私の結論です。

実際に現状はどうなんでしょう?

もし放送の内容が事実なら、海を生活の糧にしている漁業関係者・遊漁船・観光業界など大変な痛手を受けるはず。

私の様な単なる釣りの愛好者は我慢すれば済みますが、生活の糧にしている方々には死活問題なのではないでしょうか?

人工海浜で遊ぶ子供達や鯊釣り・貝採りを楽しむ方々を見掛けるたびに考えてしまいます。

これからも関心を持って、この問題に目を向けて行きたいと思います。

この様なログを書く事を悩みましたが、書く事で私個人の思いを整理する為に発言させていただきました。

稚拙な書き込みでお恥ずかしい限りですが、前向きな御意見などありましたら是非とも御聞かせ願いたいと感じます。

宜しくお願い致します。

竿太郎

※出来る限り沢山の年代の方々に読んで頂く為に、専門の用語や数値はなるべく簡略化し、読み易く表現する事を目的としており、今の私達に置かれる現実を考えるきっかけになればと思います。

まず、私の個人的な原子力に対する思い。

原子力という技術自体には罪は無い。

原子力を利用する人類が、利用する資格を持つほど成熟していない。

「だから今は反対!」

ただ、未来に向けて研究・開発する事も必要。

そして、原子力以外のエネルギーを探す事も必要。

無責任に反対する事も、賛成する事も出来ない。だから考えなくては、この時代だから。

真剣に考えて、思いを発言するのは格好悪い事でしょうか?

これが事実なら驚きました

2012年1月15日放送のNHKスペシャル

「知られざる放射能汚染~海からの緊急報告~」

↓

この番組の取材では、東京電力・福島第一原発の事故によって、大気中に、そして海に放出された大量の放射性物質。事故から10か月、放射能汚染はどこまで広がり、その影響はいつまで続くのか。その実態を明らかにするひとつの鍵が「水」という存在だ。

今回、NHKでは、専門家チームとともに初めて、原発から20㎞圏内の海の本格的な汚染調査を実施。同時に、陸においては、山間部の湖から河川もふくめた広範囲の調査も行った。

そこからは、次々と新たな放射能汚染の実態が浮かび上がってきた。予想もしない場所で発見されたホットスポット。山奥の湖で、人知れず進行していたワカサギやイワナなど淡水魚の汚染。いずれも放出された放射性セシウムが、「水」を媒介にして意外な影響をもたらしている現実だ。

こうした結果は、これまで事故以来、様々な調査にもとづいて作られてきた日本列島の「放射能汚染地図」を改めて書き換える必要があることを意味している。放射性物質はいかなるメカニズムによって運ばれ、魚介類に濃縮され、私たちの暮らしを脅かしていくのか、その知られざる実態に迫っている。

一例をあげると、荒川河口の若洲海浜公園近くの地点では、泥の表面から深さ5センチの平均濃度が2011年8月に308ベクレル、10月に476ベクレル、12月に511ベクレルと急上昇している、というのです。

ほかの多くの地点でも濃度は上がる傾向にあります。東京湾の河口付近で、比較的高い数値が測定されたといいます。

私はシーバス以外にも江戸前の鯊釣りをします。

釣った鯊は必ず色々と工夫をして美味しく食べていました。

食べてあげられないなら、今年からは東京湾奥での鯊釣りをやめよう、そう思いました。

鯊はリリースしても生存率が低い魚。

最後まで責任が持てないなら釣らない、今の私の結論です。

実際に現状はどうなんでしょう?

もし放送の内容が事実なら、海を生活の糧にしている漁業関係者・遊漁船・観光業界など大変な痛手を受けるはず。

私の様な単なる釣りの愛好者は我慢すれば済みますが、生活の糧にしている方々には死活問題なのではないでしょうか?

人工海浜で遊ぶ子供達や鯊釣り・貝採りを楽しむ方々を見掛けるたびに考えてしまいます。

これからも関心を持って、この問題に目を向けて行きたいと思います。

この様なログを書く事を悩みましたが、書く事で私個人の思いを整理する為に発言させていただきました。

稚拙な書き込みでお恥ずかしい限りですが、前向きな御意見などありましたら是非とも御聞かせ願いたいと感じます。

宜しくお願い致します。

竿太郎

- 2012年4月13日

- コメント(8)

コメントを見る

竿太郎さんのあわせて読みたい関連釣りログ

fimoニュース

登録ライター

- こんなに遠かったかな

- 15 時間前

- はしおさん

- イズム:ビアマグ88F

- 2 日前

- ichi-goさん

- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…

- 7 日前

- hikaruさん

- リールにぴったりラインを巻く

- 9 日前

- papakidさん

- あなたが釣りをはじめた「きっ…

- 9 日前

- ねこヒゲさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 湘南秋鱸、大型捕獲!

- ハマケン

-

- 最近の釣果に感謝

- Kazuma

竿さん、どうもご無沙汰しております。

この問題ですが、以前オイラもヒラメでとりあげました。

必ず竿さんも動くと思っておりました。

ただ、2に竿さんもおっしゃっているように、仕事柄声を大にして言えないかたがいっぱいおれれます。

オイラ自身もなかなか難しい問題ですが、やはり自分の子供や未来の日本に関係すること。

もっと真剣に取り組んでいかなきゃいけない問題なんですよね。

junpapa

東京都