プロフィール

fimoニュース

プロフィール詳細

カレンダー

検索

最近の投稿

タグ

アーカイブ

▼ シンキングミノーで狙うバチ抜け【漂い系】メソッド~シンキングミノーが持つ浮力の話~

- ジャンル:ニュース

- (コラム)

『雨水の候』

雪が雨に変わり、草木が芽吹き始める季節になった

という時候の言葉です。

夜になるとまだまだ寒さが厳しい日もありますが、河川や干潟では、様々な生物が目に見えて増えてきた印象です。

そしてシーバスシーズンはまさに今がバチ抜けまっ盛り。

今回は、そんな時期にちょっと意識しておくと有効であろう、シンキングミノーのメソッドを紹介します。

さて、先ず、シンキングミノーといってもいくつか種類があるのはご存じの通りですが、当記事で着目したいのは各ルアーの持つ『浮力』です。

シンキングなのに浮力?

と思われる方もいるかもしれませんが、ニーサンの画像に加え、下の画像もご覧ください。

両方とも分類上はシンキングですが、CD9が水槽の底で横倒しとなるまで沈み込んでいるのに対し、ブローウィン140Sのほうは、若干ながら浮力が作用し浮いている事がお解りになるかと思います。

ちなみに水槽内の水はタダの水道水で海水よりはほんの少し軽いので、実釣ではもう少し浮くかもしれません。

理数系の知人に聞いたら、詳しい物理学の理屈を解説してくれたのですが、残念ながらさっぱり理解できなかったので割愛させて頂きます・・・(笑)

閑話休題・・・

では実釣において、これをどう利用できるでしょうか?

まずラインテンションを張らず緩まずにコントロールする必要がありますが、ウェイトを正位置に戻してゆっくりとフォールさせます。

するとさまざま要素でフォールを妨げるシチュエーションがあります。

物理用語では『垂直抗力』というそうです(不安)。

例えばボトムだったり、塩水くさびだったり、水温差だったり、ストラクチャーによる乱流だったりと、ルアーを持ち上げる要素が働くことによって、

ルアー本体が持つ浮力と相まって一定のレンジを漂わせる事が出来る ようになり、

さらに、干満差による横方向への流れが作用すると、中層以下の一定のレンジをある程度の時間流すことが出来るようになります。

ただし、リールを必要以上に巻いてしまい、ルアーをアクションさせてしまうとレンジが下がって根掛かりしたり、不要なプレッシャーをかけてしまう場合もあります。

では今度は流れがない、または緩い場所ではどうでしょうか?

筆者の場合は画像のようななるべく水平姿勢を保つルアーを選んでいます。

ご覧のように3本のフックがキレイに揃って着底しています。

塩分濃度の違う層『塩水くさび』に到達した場合も、同様の姿勢のままゆっくりと漂います。

ラインスラックを取ったら、ルアーをアクションさせないようなスピードでゆっくり巻くことがコツで、抜け出て中層以下を漂うバチを演出できます。

シンペンでは根掛かりしやすいとか、アクションしすぎと感じるときにお薦めです。

年間通して使えるメソッドですが、今はさまざまなベイトが増え始める雨水の時期。

バチ抜け対応の細身シンペンも重要ですが、浮いているバチが見えずに底付近を流されている時など、それだけではカバーできずに時合いを逃すことのないようにしたいですね。

文:ナカヤマ

編:コウノス

こちらの記事などもオススメです。

ライントラブルを減らして快適な釣行を『エアノット』対策

http://www.fimosw.com/u/editor/k3hfe1y384i2ye

雪が雨に変わり、草木が芽吹き始める季節になった

という時候の言葉です。

夜になるとまだまだ寒さが厳しい日もありますが、河川や干潟では、様々な生物が目に見えて増えてきた印象です。

そしてシーバスシーズンはまさに今がバチ抜けまっ盛り。

今回は、そんな時期にちょっと意識しておくと有効であろう、シンキングミノーのメソッドを紹介します。

さて、先ず、シンキングミノーといってもいくつか種類があるのはご存じの通りですが、当記事で着目したいのは各ルアーの持つ『浮力』です。

シンキングなのに浮力?

と思われる方もいるかもしれませんが、ニーサンの画像に加え、下の画像もご覧ください。

両方とも分類上はシンキングですが、CD9が水槽の底で横倒しとなるまで沈み込んでいるのに対し、ブローウィン140Sのほうは、若干ながら浮力が作用し浮いている事がお解りになるかと思います。

ちなみに水槽内の水はタダの水道水で海水よりはほんの少し軽いので、実釣ではもう少し浮くかもしれません。

理数系の知人に聞いたら、詳しい物理学の理屈を解説してくれたのですが、残念ながらさっぱり理解できなかったので割愛させて頂きます・・・(笑)

閑話休題・・・

では実釣において、これをどう利用できるでしょうか?

まずラインテンションを張らず緩まずにコントロールする必要がありますが、ウェイトを正位置に戻してゆっくりとフォールさせます。

するとさまざま要素でフォールを妨げるシチュエーションがあります。

物理用語では『垂直抗力』というそうです(不安)。

例えばボトムだったり、塩水くさびだったり、水温差だったり、ストラクチャーによる乱流だったりと、ルアーを持ち上げる要素が働くことによって、

ルアー本体が持つ浮力と相まって一定のレンジを漂わせる事が出来る ようになり、

さらに、干満差による横方向への流れが作用すると、中層以下の一定のレンジをある程度の時間流すことが出来るようになります。

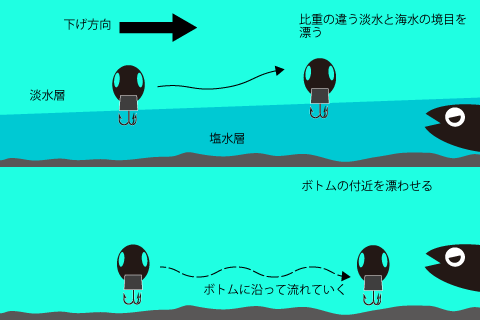

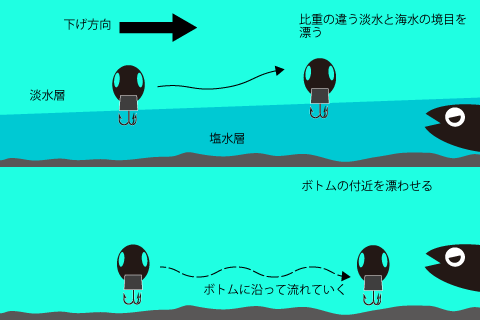

水とは比重の違う部分でフォールに制限がかかる

上:塩水くさびを利用したシチュエーション

下:ボトムを利用したシチュエーション

上:塩水くさびを利用したシチュエーション

下:ボトムを利用したシチュエーション

ただし、リールを必要以上に巻いてしまい、ルアーをアクションさせてしまうとレンジが下がって根掛かりしたり、不要なプレッシャーをかけてしまう場合もあります。

では今度は流れがない、または緩い場所ではどうでしょうか?

筆者の場合は画像のようななるべく水平姿勢を保つルアーを選んでいます。

ima コモモ110sカウンター

ご覧のように3本のフックがキレイに揃って着底しています。

塩分濃度の違う層『塩水くさび』に到達した場合も、同様の姿勢のままゆっくりと漂います。

ラインスラックを取ったら、ルアーをアクションさせないようなスピードでゆっくり巻くことがコツで、抜け出て中層以下を漂うバチを演出できます。

シンペンでは根掛かりしやすいとか、アクションしすぎと感じるときにお薦めです。

年間通して使えるメソッドですが、今はさまざまなベイトが増え始める雨水の時期。

バチ抜け対応の細身シンペンも重要ですが、浮いているバチが見えずに底付近を流されている時など、それだけではカバーできずに時合いを逃すことのないようにしたいですね。

文:ナカヤマ

編:コウノス

こちらの記事などもオススメです。

ライントラブルを減らして快適な釣行を『エアノット』対策

http://www.fimosw.com/u/editor/k3hfe1y384i2ye

- 2018年2月20日

- コメント(0)

コメントを見る

fimoニュースさんのあわせて読みたい関連釣りログ

fimoニュース

登録ライター

- オーナー:スティンガートレブ…

- 3 日前

- ichi-goさん

- 『あと1センチ・・・』 2026/2…

- 3 日前

- hikaruさん

- フィッシングショー大阪2026行…

- 8 日前

- ねこヒゲさん

- 新年初買

- 25 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 28 日前

- 濵田就也さん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma