プロフィール

工藤

その他

プロフィール詳細

カレンダー

検索

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:372

- 昨日のアクセス:456

- 総アクセス数:4759380

▼ 恵み

- ジャンル:日記/一般

最上流部は、完全にスズキを見失った。

全体的な生命感はあるんだけど、エリアを少し下げないとスズキの反応が取れない。

川の釣りをしているアングラーの間では、こういう状況になると「魚が居ない」という事になる。

本当に魚が居ないのか?

それとも水位はそれなりにあっても、濁りが全くないという状況が難しくしているのか?

後者の場合なら、ルアーやアプローチを合わせていく事で釣りは成立しそうなものだけど、なんせ小河川ゆえにやれることの幅が少ない。

リトリーブ速度の変更ひとつをとっても、それが水中へきちんと変化として届けられる幅は、ほんの数m程度になってしまう。

そう言う難しさが、この釣りの面白さなんだけどね。

もう少し通ってみる。

新河岸川の最上流には、川越の街がある。

もともとこの川は、小江戸と言われるほど栄えていた川越城下の街から、様々な物資を運ぶための水路として整備されてきた。

その中でも米と醤油は、新河岸川を下って江戸へ運ばれた主要産物と言える。

私も子供の頃によく、近所にあった廃業した醤油蔵の樽の中で遊んだものだ。

今は新興住宅街になったけど、いまでもあの醤油蔵の香りを懐かしく思う。

だからコロッケやお好み焼きには醤油なのだよ。

さて、その川越の街で行われる筝曲の会に、今年も我が実家の恐怖の支配者の下に集まった弟子(嫁、兄嫁、姉)達が引っ張り出された。

最近は子供のころから聞き飽きた古曲だけではなく、現代曲も積極的に取り入れているようで、若い人にも聞きやすくなってきた筝曲業界なのだけど、我が母の支配下における社中では今回も古曲を3曲ほどやるらしい。

琴の運搬を終えて、早々に会場から子供たちと脱走をし、川越の街を探索しにいった。

この数年で観光事業に力を入れているらしく、時の鐘から蔵造の街並みは人でごった返している。

目につくのは、外国からの観光客と、20代前半の若い人達。

人を呼ぶことで街が活性化することは良い事なのだろうけど、鎌倉みたいになってしまうとちょっと寂しいなという想いもある。

20年前は極楽寺の駅のあたりを夜に散歩していると、切通のあたりでは妖艶な雰囲気を楽しめたものだけど、数年前に行ったらいつもの散歩道は夜間通行止めになっていたり。

あんときは、ほんとに涙が出た。

川越も同じく、古都の魅力の一つである、静かな街並みに神々の息つかいを感じる事が出来る、数少ない街なのだ。

人間の力ではどうにもできない、自然や時の流れに対し、神々を見立てて祀る日本古来の考え方が、街の随所にみられる。

子供の頃は当たり前に感じていた事だけど、いつの間にか忘れて行っちゃうもの。

八百万の神々を祀るというのも、その地を収める神を祀るのも、日本人はいつも生活の中に取り入れてきたはずだ。

ノスタルジーだけで古都へ足を運んできたならそれはそれで良いとして、せっかくだから何か一つでも神々への想いを持ち帰って欲しい。

それは、人の生活における、「ありがとう」とか「戴きます」とか、そういう大事な言葉や気持ちと同じだと思うから。

年に一回お賽銭箱に小銭放り込んで、我欲にまみれた呪いの言葉を神様へ伝える事だけが、現代社会での八百万の神々への接し方じゃさみしいもんでしょ。

筝曲の会へ戻ると、ちょうど最後の曲の為の準備に追われてた。

そう言えば、琴という楽器も神々との交流に用いられた楽器なのだ。

それを奏でる奏者たちは、本来は神と近い位置にいる存在。

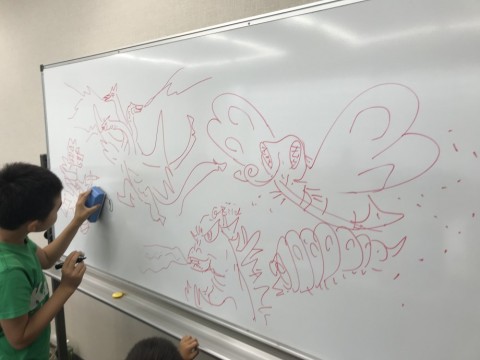

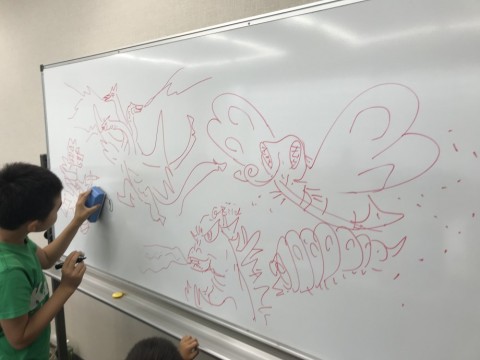

では彼女たちはどんな神なのかを子供たちに聞いて、ホワイトボードに書いてみた。

母、姉、兄嫁、そして我が嫁様。

なかなか、解かっているなと思う。

荒ぶる神が鎮まれば、もう少しスズキも上流へ登ってくれるだろうか。

全体的な生命感はあるんだけど、エリアを少し下げないとスズキの反応が取れない。

川の釣りをしているアングラーの間では、こういう状況になると「魚が居ない」という事になる。

本当に魚が居ないのか?

それとも水位はそれなりにあっても、濁りが全くないという状況が難しくしているのか?

後者の場合なら、ルアーやアプローチを合わせていく事で釣りは成立しそうなものだけど、なんせ小河川ゆえにやれることの幅が少ない。

リトリーブ速度の変更ひとつをとっても、それが水中へきちんと変化として届けられる幅は、ほんの数m程度になってしまう。

そう言う難しさが、この釣りの面白さなんだけどね。

もう少し通ってみる。

新河岸川の最上流には、川越の街がある。

もともとこの川は、小江戸と言われるほど栄えていた川越城下の街から、様々な物資を運ぶための水路として整備されてきた。

その中でも米と醤油は、新河岸川を下って江戸へ運ばれた主要産物と言える。

私も子供の頃によく、近所にあった廃業した醤油蔵の樽の中で遊んだものだ。

今は新興住宅街になったけど、いまでもあの醤油蔵の香りを懐かしく思う。

だからコロッケやお好み焼きには醤油なのだよ。

さて、その川越の街で行われる筝曲の会に、今年も我が実家の恐怖の支配者の下に集まった弟子(嫁、兄嫁、姉)達が引っ張り出された。

最近は子供のころから聞き飽きた古曲だけではなく、現代曲も積極的に取り入れているようで、若い人にも聞きやすくなってきた筝曲業界なのだけど、我が母の支配下における社中では今回も古曲を3曲ほどやるらしい。

琴の運搬を終えて、早々に会場から子供たちと脱走をし、川越の街を探索しにいった。

この数年で観光事業に力を入れているらしく、時の鐘から蔵造の街並みは人でごった返している。

目につくのは、外国からの観光客と、20代前半の若い人達。

人を呼ぶことで街が活性化することは良い事なのだろうけど、鎌倉みたいになってしまうとちょっと寂しいなという想いもある。

20年前は極楽寺の駅のあたりを夜に散歩していると、切通のあたりでは妖艶な雰囲気を楽しめたものだけど、数年前に行ったらいつもの散歩道は夜間通行止めになっていたり。

あんときは、ほんとに涙が出た。

川越も同じく、古都の魅力の一つである、静かな街並みに神々の息つかいを感じる事が出来る、数少ない街なのだ。

人間の力ではどうにもできない、自然や時の流れに対し、神々を見立てて祀る日本古来の考え方が、街の随所にみられる。

子供の頃は当たり前に感じていた事だけど、いつの間にか忘れて行っちゃうもの。

八百万の神々を祀るというのも、その地を収める神を祀るのも、日本人はいつも生活の中に取り入れてきたはずだ。

ノスタルジーだけで古都へ足を運んできたならそれはそれで良いとして、せっかくだから何か一つでも神々への想いを持ち帰って欲しい。

それは、人の生活における、「ありがとう」とか「戴きます」とか、そういう大事な言葉や気持ちと同じだと思うから。

年に一回お賽銭箱に小銭放り込んで、我欲にまみれた呪いの言葉を神様へ伝える事だけが、現代社会での八百万の神々への接し方じゃさみしいもんでしょ。

筝曲の会へ戻ると、ちょうど最後の曲の為の準備に追われてた。

そう言えば、琴という楽器も神々との交流に用いられた楽器なのだ。

それを奏でる奏者たちは、本来は神と近い位置にいる存在。

では彼女たちはどんな神なのかを子供たちに聞いて、ホワイトボードに書いてみた。

母、姉、兄嫁、そして我が嫁様。

なかなか、解かっているなと思う。

荒ぶる神が鎮まれば、もう少しスズキも上流へ登ってくれるだろうか。

- 2019年7月2日

- コメント(0)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- ラッキークラフト:LV-0

- 1 日前

- ichi-goさん

- 『秘策!ステルス作戦』 2026/…

- 11 日前

- hikaruさん

- 新年初買

- 16 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 19 日前

- 濵田就也さん

- 野生の本能を刺激する

- 26 日前

- はしおさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma