プロフィール

工藤

その他

プロフィール詳細

カレンダー

検索

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:109

- 昨日のアクセス:389

- 総アクセス数:4748779

▼ ハンドメイドルアー 手順書3

- ジャンル:日記/一般

つづき

【2 内部構造・下地工程】

ルアー内部構造(ワイヤー・ウェイト)を入れて張り合わせ、最終形状を作り塗装の下地を作る

材料 ワイヤー ウェイト Rプライヤー ボール盤 棒ヤスリ エポキシ(2液)接着剤 瞬間接着剤 パテ 精密ノコ刃

1 ベリー側に、ウェイトを入れる位置を決める

私の基本は、全長の中心から半径分前側ズラシに単発で1個(ベリーアイ無し)。

また、ルアーの最大浮力点(フック込みの感で)の中心に置く。

個人的にこの重心決めが、ハンドメイドルアーで一番面白いところだと思う。

考慮する点は、ベリーアイの位置とフック重量。

ウェイトより前側にベリーアイを置くのか、それとも後か。

もしくは小さいウェイトで両側に挟むか・・・もあり。

形状が千差万別なので、「ここに置くのが正解」なんてものは当然ない。

お好きな位置にどうぞ。

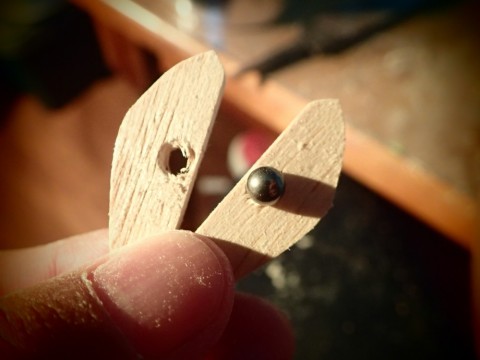

2 ウェイト直径分の穴を、側面から開ける

普通はブランクを割って、中にウェイトルームを作るけど、左右に対してのセンターを出すのが難しいので外から開ける。

私はめんどくさいので、ボール盤を使って開けているが、ほんとはリューター使用がお勧め。

ボール盤が無くてリューターでやる場合は、ベリーから穴をあけるのもあり。(ダイソーで売ってる)

とにかくハンドメで最初につまずくのがこのウェイトとワイヤー。

そこでくじけるのは嫌なので、外から開けてあとでふさぐという事にしてしまう。

ちなみに、ここで表面に出たバリ分の凹みは後でパテで埋めることに成る。

そうすると、重量バランスは崩れやすい。

考慮する点は、ベリー側のシェイプでウェイトが出ないようにすること。

出てしまうと、後の塗装工程でものすごく苦労する。

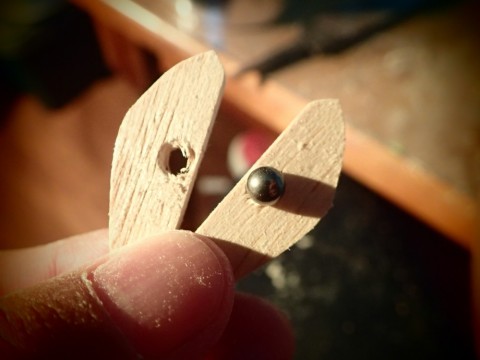

3 ウェイトを入れてみる

仮入れなので、接着はしない。

深さ・位置・持った時の重さ、色々と感じておく。

ある程度慣れてくると、この段階で製品イメージが浮かぶようになる。

ぎゅっとして、へこませてセンターも見ておく。

なお、センター出てないと思う時は、修正しながら彫りなおす。

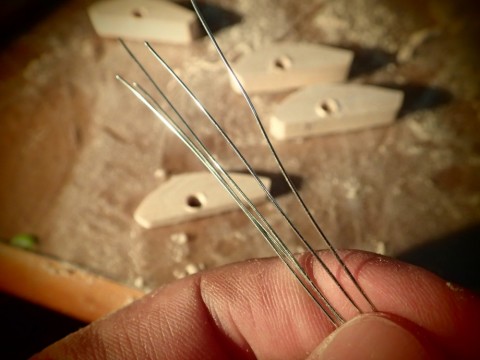

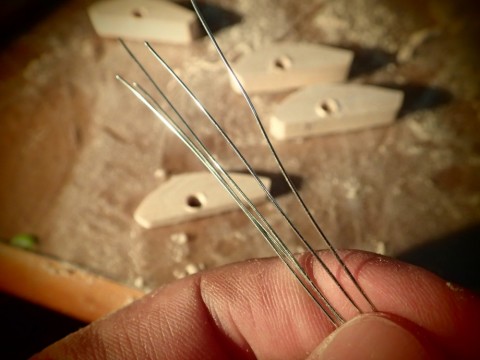

4 前工程でできたブランク(ルアーの形をした板2枚)を剥がし、アイになるワイヤーを切る

ベリーアイが無い場合は、全長×1.5の長さ ベリーアイがある場合は、適当。

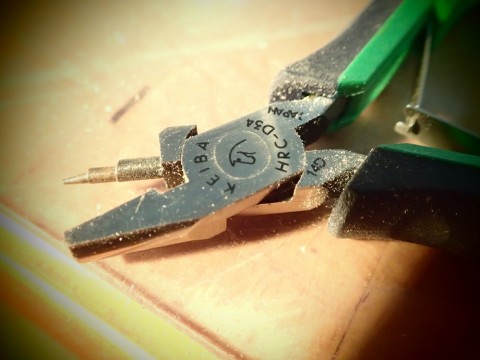

5 フロントアイを作る

ブランク頂点部に親指を合わせ、Rプライヤーで曲げていく。

端は抜け方向へ鍵状に曲げておくと壊れにくい。

ステンレスワイヤーには硬質と軟質があるが、5cm以下のルアーは軟質0.8mmで十分。

また、ターゲットにもよるので、お好きにどうぞ。

ちなみに、今までに軟質ワイヤーを使って、シーバスにちぎられたことは一度もない。

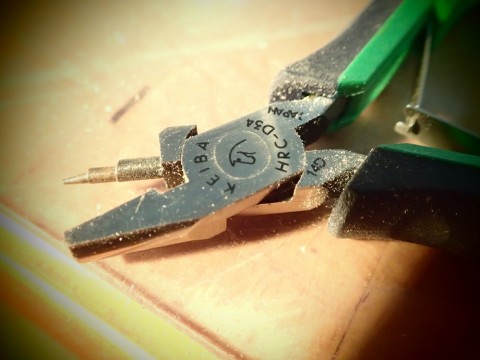

もしも今後もハンドメを作るつもりなら、ちょっと高いけどこのプライヤーだけは買って損は無し。

もしも今後もハンドメを作るつもりなら、ちょっと高いけどこのプライヤーだけは買って損は無し。

6 ベリーとテールアイを作る

フロントアイと同じく、プライヤーで曲げて作る。

ただし、ウェイトが入る予定の位置からは、ちゃんとずらしておく。

慣れないと難しいと思うけど、軟質ワイヤーなら意外と簡単。

冶具を作る方法もあるが、そもそもブランク作成がばらつくようでは意味がないので不採用。

ルアー形状や欲しいアクションにもよるが、出来るだけ背中側にワイヤーを通さないようにする。

私の場合は、できればウェイト上部ギリギリ狙い。

これは、ワイヤー自体がウェイトと同じく重量物なので、マスの集中化を狙ってるから。

まぁ、そこの考え方は人それぞれ。

浮き姿勢は、最終的にフック入れた重量で決まるのだけは、頭の片隅に入れておく。

7 仮合わせ

ブランク・ワイヤー・ウェイトを合わせ、万力で挟んで仮合わせをする。

万力がない時は、気合で指で挟む。

挟み込むときは捨て板を入れる事。

これをやると、ワイヤー部分のバルサがつぶれて、嵌め込み位置が決まる。

よって、次工程の接着工程でズレ・偏りのミスを防げる。

ただし、万力で締めすぎるとバルサの繊維がつぶれるので注意。

アイのセンターが出ていることを確認する(片潰れでたまにあるので注意)。

8 接着

前工程の確認と修正をしたものを、瞬間接着剤で貼り合わせる。

僅かな浮きを利用する。

最初にベリー側へ塗って接着し、背中側を後から張り付ける。

指とルアーがくっつくと、バルサをはがしてしまうので注意。

当たり前の話をすると、売り物レベルで作りたいならブランク最終削りの後にワイヤー入れて接着するべき。

ウェイトはもちろん、外から穴開けたらダメ。

私のルアーは、そこの外観は度外視なので、工程削減の為にここで接着してしまう。

9 穴埋め

ウェイトを入れた穴を、2液のエポキシ接着剤で埋める。

あまりにも埋め戻し量が多い場合は、ヒケ(乾燥後に出る凹み)防止の為、第1工程で出た削り屑を入れて瞬間接着剤を流す。

ただし、重量が狂う元になる可能性が十分にある為、再現性を考えるなら注意が必要。

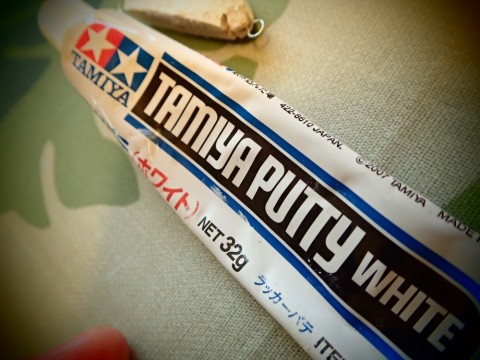

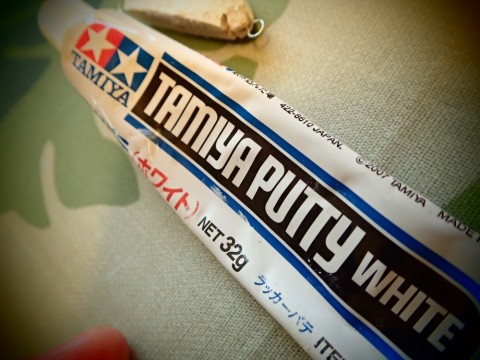

10 パテ付け

穴埋めした部分にパテを付けておく。

11 シェイプ(厚み)

厚み方向のシェイプを、棒ヤスリでする。

もちろん、ナイフでも良い。

ここまでのブランクは、高さ・横方向の2次元だったものが、この厚みのシェイプで3次元方向の形になる。

使ったバルサ板の厚みが均一であることを前提とすれば、ここからの削りで泳ぎのバランスが崩れるか生きるかが決まる。

最初に棒ヤスリで大きく面を出しておくと、失敗しにくい。

順番は、テール側右→テール側左と削り、左右均等かを確認し、次に頭側を作る。

その後に、ボディーとテーパー部のつなぎを紙ヤスリで左右を均等にならしていく。

ルアー正面から見た場合に、卵型や逆三角形型を狙う場合は、次工程のR付けの時の削り幅を残した量にしておく。

12 シェイプ(R付け)

ベリーや背中側、棒ヤスリでできた傷・角を紙ヤスリで落とす。

紙ヤスリは400番程度

出来るだけ、ワイヤーを削らないようにする。

特に背中側の左右均等は、泳ぎにダイレクトに影響するので、様々な角度から確認して整えておくようにする。

13 塗装下地1

削りカスを出来るだけ吹き飛ばす。

出来栄えは、肺活量による。

ブランク合わせ部や傷・凹み部にパテを塗り、乾いたらヤスリで落とす。

14 塗装下地2

2液エポキシ接着剤をブランク全体に塗る。(ダイソー製。これを使う事で、めんどっちいドブ漬け工程を大幅にカットできる!)

出来れば全体に薄くムラが出来ないように塗るが、たぶん難しいと思うので、乾いた後に600番で軽くシェイプ。

ちなみに、瞬間接着剤で代用も可。(ダイソーの使い切り5個入りが便利)

15 塗装下地3

白の缶スプレーで、ブランクを塗る。

凹みの確認をし、パテ(エポキシ)を塗っておく。

また、後工程で削り修正が無いという自信があるなら、下色を塗っても良い。

16 リップ取り付け部を作る

精密ノコ刃を使い、顎の線に合わせてカットを入れる。

1mm幅でカット。

この時の角度が、リップ角を決めてしまうことになるので、よく考えて切る。

後からパテとアルミを貼るので、サイド(顔)の部分も傷を入れてよい。

削った後に、瞬間接着剤で防水処理をする。

17 リップ作製

今回はサーキットボードを使用。

はさみで切れるので、お好きな形に。

同時に、左右均一形状が確証できる、テスト用の台形リップ(簡単だし角度も間違いにくい)を作っておく。

18 スイムテスト

まずはテスト用リップでアクションチェック。

ここでちゃんと泳がない場合は、「リップのせいではない」ので、ブランクのどこかに修正を入れる事になる。

ミノーはとにかくリップの影響が強く出る。

ブランク完成後にリップを付けてしまうと、ブランクとリップのどちらが悪いかが解りにくいので、単純なリップでテストをする。

ウェイトバランスやセンター確認をしたら、次の塗装工程へ。

なお、修正についてはあえてココには書かない。

各工程をそれなりに間違わないでやれば、「まったく泳がない」はたぶん無い。

あるとしたら、「浮力に対して重すぎる」とか、「形状が奇抜すぎた」とかだと思う。

「重すぎる=距離やレンジを狙った・・・」とか、「形状奇抜=何かしらの意図をもって作った」とか。

そういうチャレンジをしたという事は、その作り手の意思の上での話しなので、修正も楽しんでもらえるものだと考える。

まぁ、ハンドメイド作る時点で、売ってない何かを作りたいという事ではあるので、チャレンジと失敗は絶対にするけどね。

ゆえに、お勧めなのが、まずはものすごくスタンダード(基本)なミノーを作ってみる事。

そのスタンダードとは何か?と言うと、私は諸先輩方が作ったものだとは思っていない。

なぜならば、そういうったものもすべて先輩たちが必死にトライ&エラーをして「自分の物」を作った過去のものだから。

スタンダード(基本)ひっくるめ、自分で見つけましょう。

それを何個も作り、「何を変えたら、何が変わった」を積み上げましょう。

その際に、「変化点は1か所」にするのが大事。

先ほどのリップでもそうですが、「何処が何に、どれぐらい影響をする」という基準を自分で作る必要があるから。

もちろん、一つの変化を起こす可能性は、複数の要素の集まりなのだけど。

つづく

次は塗装工程

【2 内部構造・下地工程】

ルアー内部構造(ワイヤー・ウェイト)を入れて張り合わせ、最終形状を作り塗装の下地を作る

材料 ワイヤー ウェイト Rプライヤー ボール盤 棒ヤスリ エポキシ(2液)接着剤 瞬間接着剤 パテ 精密ノコ刃

1 ベリー側に、ウェイトを入れる位置を決める

私の基本は、全長の中心から半径分前側ズラシに単発で1個(ベリーアイ無し)。

また、ルアーの最大浮力点(フック込みの感で)の中心に置く。

個人的にこの重心決めが、ハンドメイドルアーで一番面白いところだと思う。

考慮する点は、ベリーアイの位置とフック重量。

ウェイトより前側にベリーアイを置くのか、それとも後か。

もしくは小さいウェイトで両側に挟むか・・・もあり。

形状が千差万別なので、「ここに置くのが正解」なんてものは当然ない。

お好きな位置にどうぞ。

2 ウェイト直径分の穴を、側面から開ける

普通はブランクを割って、中にウェイトルームを作るけど、左右に対してのセンターを出すのが難しいので外から開ける。

私はめんどくさいので、ボール盤を使って開けているが、ほんとはリューター使用がお勧め。

ボール盤が無くてリューターでやる場合は、ベリーから穴をあけるのもあり。(ダイソーで売ってる)

とにかくハンドメで最初につまずくのがこのウェイトとワイヤー。

そこでくじけるのは嫌なので、外から開けてあとでふさぐという事にしてしまう。

ちなみに、ここで表面に出たバリ分の凹みは後でパテで埋めることに成る。

そうすると、重量バランスは崩れやすい。

考慮する点は、ベリー側のシェイプでウェイトが出ないようにすること。

出てしまうと、後の塗装工程でものすごく苦労する。

3 ウェイトを入れてみる

仮入れなので、接着はしない。

深さ・位置・持った時の重さ、色々と感じておく。

ある程度慣れてくると、この段階で製品イメージが浮かぶようになる。

ぎゅっとして、へこませてセンターも見ておく。

なお、センター出てないと思う時は、修正しながら彫りなおす。

4 前工程でできたブランク(ルアーの形をした板2枚)を剥がし、アイになるワイヤーを切る

ベリーアイが無い場合は、全長×1.5の長さ ベリーアイがある場合は、適当。

5 フロントアイを作る

ブランク頂点部に親指を合わせ、Rプライヤーで曲げていく。

端は抜け方向へ鍵状に曲げておくと壊れにくい。

ステンレスワイヤーには硬質と軟質があるが、5cm以下のルアーは軟質0.8mmで十分。

また、ターゲットにもよるので、お好きにどうぞ。

ちなみに、今までに軟質ワイヤーを使って、シーバスにちぎられたことは一度もない。

もしも今後もハンドメを作るつもりなら、ちょっと高いけどこのプライヤーだけは買って損は無し。

もしも今後もハンドメを作るつもりなら、ちょっと高いけどこのプライヤーだけは買って損は無し。6 ベリーとテールアイを作る

フロントアイと同じく、プライヤーで曲げて作る。

ただし、ウェイトが入る予定の位置からは、ちゃんとずらしておく。

慣れないと難しいと思うけど、軟質ワイヤーなら意外と簡単。

冶具を作る方法もあるが、そもそもブランク作成がばらつくようでは意味がないので不採用。

ルアー形状や欲しいアクションにもよるが、出来るだけ背中側にワイヤーを通さないようにする。

私の場合は、できればウェイト上部ギリギリ狙い。

これは、ワイヤー自体がウェイトと同じく重量物なので、マスの集中化を狙ってるから。

まぁ、そこの考え方は人それぞれ。

浮き姿勢は、最終的にフック入れた重量で決まるのだけは、頭の片隅に入れておく。

7 仮合わせ

ブランク・ワイヤー・ウェイトを合わせ、万力で挟んで仮合わせをする。

万力がない時は、気合で指で挟む。

挟み込むときは捨て板を入れる事。

これをやると、ワイヤー部分のバルサがつぶれて、嵌め込み位置が決まる。

よって、次工程の接着工程でズレ・偏りのミスを防げる。

ただし、万力で締めすぎるとバルサの繊維がつぶれるので注意。

アイのセンターが出ていることを確認する(片潰れでたまにあるので注意)。

8 接着

前工程の確認と修正をしたものを、瞬間接着剤で貼り合わせる。

僅かな浮きを利用する。

最初にベリー側へ塗って接着し、背中側を後から張り付ける。

指とルアーがくっつくと、バルサをはがしてしまうので注意。

当たり前の話をすると、売り物レベルで作りたいならブランク最終削りの後にワイヤー入れて接着するべき。

ウェイトはもちろん、外から穴開けたらダメ。

私のルアーは、そこの外観は度外視なので、工程削減の為にここで接着してしまう。

9 穴埋め

ウェイトを入れた穴を、2液のエポキシ接着剤で埋める。

あまりにも埋め戻し量が多い場合は、ヒケ(乾燥後に出る凹み)防止の為、第1工程で出た削り屑を入れて瞬間接着剤を流す。

ただし、重量が狂う元になる可能性が十分にある為、再現性を考えるなら注意が必要。

10 パテ付け

穴埋めした部分にパテを付けておく。

11 シェイプ(厚み)

厚み方向のシェイプを、棒ヤスリでする。

もちろん、ナイフでも良い。

ここまでのブランクは、高さ・横方向の2次元だったものが、この厚みのシェイプで3次元方向の形になる。

使ったバルサ板の厚みが均一であることを前提とすれば、ここからの削りで泳ぎのバランスが崩れるか生きるかが決まる。

最初に棒ヤスリで大きく面を出しておくと、失敗しにくい。

順番は、テール側右→テール側左と削り、左右均等かを確認し、次に頭側を作る。

その後に、ボディーとテーパー部のつなぎを紙ヤスリで左右を均等にならしていく。

ルアー正面から見た場合に、卵型や逆三角形型を狙う場合は、次工程のR付けの時の削り幅を残した量にしておく。

12 シェイプ(R付け)

ベリーや背中側、棒ヤスリでできた傷・角を紙ヤスリで落とす。

紙ヤスリは400番程度

出来るだけ、ワイヤーを削らないようにする。

特に背中側の左右均等は、泳ぎにダイレクトに影響するので、様々な角度から確認して整えておくようにする。

13 塗装下地1

削りカスを出来るだけ吹き飛ばす。

出来栄えは、肺活量による。

ブランク合わせ部や傷・凹み部にパテを塗り、乾いたらヤスリで落とす。

14 塗装下地2

2液エポキシ接着剤をブランク全体に塗る。(ダイソー製。これを使う事で、めんどっちいドブ漬け工程を大幅にカットできる!)

出来れば全体に薄くムラが出来ないように塗るが、たぶん難しいと思うので、乾いた後に600番で軽くシェイプ。

ちなみに、瞬間接着剤で代用も可。(ダイソーの使い切り5個入りが便利)

15 塗装下地3

白の缶スプレーで、ブランクを塗る。

凹みの確認をし、パテ(エポキシ)を塗っておく。

また、後工程で削り修正が無いという自信があるなら、下色を塗っても良い。

16 リップ取り付け部を作る

精密ノコ刃を使い、顎の線に合わせてカットを入れる。

1mm幅でカット。

この時の角度が、リップ角を決めてしまうことになるので、よく考えて切る。

後からパテとアルミを貼るので、サイド(顔)の部分も傷を入れてよい。

削った後に、瞬間接着剤で防水処理をする。

17 リップ作製

今回はサーキットボードを使用。

はさみで切れるので、お好きな形に。

同時に、左右均一形状が確証できる、テスト用の台形リップ(簡単だし角度も間違いにくい)を作っておく。

18 スイムテスト

まずはテスト用リップでアクションチェック。

ここでちゃんと泳がない場合は、「リップのせいではない」ので、ブランクのどこかに修正を入れる事になる。

ミノーはとにかくリップの影響が強く出る。

ブランク完成後にリップを付けてしまうと、ブランクとリップのどちらが悪いかが解りにくいので、単純なリップでテストをする。

ウェイトバランスやセンター確認をしたら、次の塗装工程へ。

なお、修正についてはあえてココには書かない。

各工程をそれなりに間違わないでやれば、「まったく泳がない」はたぶん無い。

あるとしたら、「浮力に対して重すぎる」とか、「形状が奇抜すぎた」とかだと思う。

「重すぎる=距離やレンジを狙った・・・」とか、「形状奇抜=何かしらの意図をもって作った」とか。

そういうチャレンジをしたという事は、その作り手の意思の上での話しなので、修正も楽しんでもらえるものだと考える。

まぁ、ハンドメイド作る時点で、売ってない何かを作りたいという事ではあるので、チャレンジと失敗は絶対にするけどね。

ゆえに、お勧めなのが、まずはものすごくスタンダード(基本)なミノーを作ってみる事。

そのスタンダードとは何か?と言うと、私は諸先輩方が作ったものだとは思っていない。

なぜならば、そういうったものもすべて先輩たちが必死にトライ&エラーをして「自分の物」を作った過去のものだから。

スタンダード(基本)ひっくるめ、自分で見つけましょう。

それを何個も作り、「何を変えたら、何が変わった」を積み上げましょう。

その際に、「変化点は1か所」にするのが大事。

先ほどのリップでもそうですが、「何処が何に、どれぐらい影響をする」という基準を自分で作る必要があるから。

もちろん、一つの変化を起こす可能性は、複数の要素の集まりなのだけど。

つづく

次は塗装工程

- 2018年2月9日

- コメント(0)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- 野生の本能を刺激する

- 7 時間前

- はしおさん

- イズム:ビアマグ88F

- 4 日前

- ichi-goさん

- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…

- 8 日前

- hikaruさん

- リールにぴったりラインを巻く

- 10 日前

- papakidさん

- あなたが釣りをはじめた「きっ…

- 10 日前

- ねこヒゲさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 湘南秋鱸、大型捕獲!

- ハマケン

-

- 最近の釣果に感謝

- Kazuma