プロフィール

工藤

その他

プロフィール詳細

カレンダー

検索

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:182

- 昨日のアクセス:437

- 総アクセス数:4766150

▼ オーシャングリップのオーバーホール

- ジャンル:日記/一般

釣りをしに行く時に、これは絶対に忘れてはいけない!という小道具が三つある。

まず、ライト。

特にシーバスはナイトゲームが主流なので。

ただ、家に忘れて来ても最悪はコンビニでなんとかなるし、東京湾奥辺りならライトがいらない場所もある。

次がペンチ。

釣るまでは用がないのだけど、実際に釣った時にこれが無いと、本当に大変なことになってしまう。

釣り上げた魚がいつ暴れ出すか分からない状態で、素手でフックを外すことはかなりのリスクが伴う。

そして最後に、ペンチと対になる道具でもある、フィッシュグリップと言われる魚を掴む道具。

ペンチで正確にフックを掴むためには、当然相手の魚の動きを制御する事で、その安全性を飛躍的に上げる事が出来る。

また、ペンチを使う前の段階、要するに魚にフックが付いた状態で、どうやって魚をキャッチするか。

オカッパリなら地べたに置けるかも知れないが、ウェーディングやボート等ではタモやフィッシュグリップを使わないと魚をホールドすることはできない。

その為に、魚のあごにを挟み込んで釣り上げる事が最も安全かつ確実な方法となる。

その昔はウォーターポンププライヤーを使っていたが、今は各社からフィッシュグリップがリリースされているので、ぜひそれらの専用道具を使って頂きたい。

わたしはスタジオオーシャンマークを愛用♪

むかしは両開きのグリップが主流だったけど、片開きのトリガータイプを最初に出したのが、スタジオオーシャンマークかもしれない。

トリガを引くとクリップの片側だけが可働するので、狙いがつけやすく手首の負担が少ない。また、しまった後にはバネの力だけに頼らずにテコの原理のカムが入っていて、誤って開いてしまう事を防止しているのが特徴。

かなり長い事使ってきて、だいぶ先端部分が変形してきてしまったので、今回は一番酷使してきたOG3000のオーバーホールをすることにした。

先端クリップ部が対象位置にない。

掴んだ魚がたまに落ちる。

これはウェイトのある魚で物持ち写真を撮る時に、吊り下げ角度ではなく横位置でひねる事を繰り返すと起きる現象。

まぁ、それだけ活躍してきてくれたという事で。

SOMの友人に相談すると、対策部品が出ていることを教えてくれたので、さっそく入手してみた。

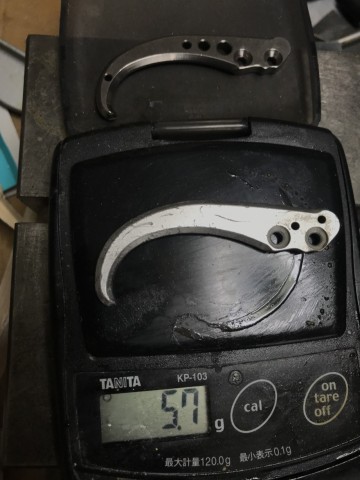

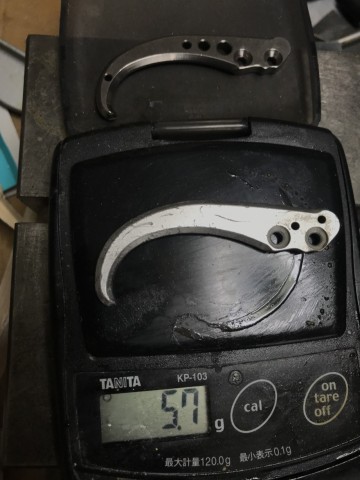

上が素材が違う対策品で、下がアルミの通常品。

まぁ、素材のややこしい話は抜きで、曲がりに対しての強度が高いモノになっている。

ただし、重量は重くなる。

通常品が5.7gに対し

対策品は15.7gなので重たくはなるのだけど、OG3000はウェーディングやヒラスズキで使うモデルなので、多少重くなっても良いから耐久性を重要視しているので問題はないかなと。

特に磯のヒラでは、一発で獲れる事は非常に大事なので、曲がりにくい素材は大歓迎。

もう一つおまけに言うと、黒く塗られていないのが嬉しい。

闇夜ではこれ大事。

さっそく取り付けと、各部品の分解清掃を一緒にやった。

基本的にはアルミにアルマイトを掛けた部品と、ガラス入りナイロン樹脂(PA66G30?)とピンやバネ等の小物部品でシンプルに構成されていて、一ヵ所、バネが効いた位置にネジがあり、そこだけ気を付ければそれほど難しい分解ではない。

潮だ砂だのがどっさり出て来るので、一つずつをブレーキクリーナーで洗浄し、適宜グリスを塗布してからて組んでいくだけ。

多分慣れたら5分で出来る内容。

ただ、この手の作業を丁寧にやる事で、道具の良さがより生きて来る。

こんな打根で出来たカエリ(金属の盛り上がりの事。凹んでいたら高確率でその横に凸がある)をヤスリで取ってやったり、切削加工で発生した「目では測らないけど、触ると気が付くバリ」を、サッとさらってあげたり。

これらの手を加えると、より正しく(設計通りに)作動するようになり、それはスムーズな使い心地となって生き返って来る。

ただし、アルマイト(表面処理)が掛かっているので、何でも角を取れば良いという訳でもないので、あくまでもこの辺の作業は自己責任。

最後にプレートの曲がりを、万力で挟み込んで矯正。

これは、爪を新品にしてもズレが大きい場合にだけやるんだけど、けっこう一発勝負。

と言うのも、プレートとプレートを止めるネジよりも、先端方面のプレートが広がってしまっているのを、万力で挟み込んで無理やり

元に戻すので、当然だけど2枚のプレートのどちらが曲がるかの制御ができない。

まぁ、面で当てるから、広がってしまっている方が閉じてくれると思うけど、万が一でも逆側がグニャっと逝ったら、全バラにしてプレート一枚の状態で叩いて直すしかない。

たぶんアルミだから難しくはないけど、これを何度も繰り返すと確実に強度が落ちていき最後にクラックが入る。

なもんで、慎重に「少し絞めては取り出して確認し」を繰り返した。

その結果。

めちゃくちゃバッチリ、センターで組み合わさった♪

各摺動部も良い動き。

たぶんオーシャングリップ、シャカシャカやって抵抗がない選手権があれば、ぶっちぎりで優勝できると思う。

この先はカム構造の部品とピンのあたり出しをやれば、もっと完璧だろうと思う。

まぁ別にココまでやる必要はないのだけど、なんとなく「やりたいからやっちまった」だけだ笑

ちょいちょい、リールをはじめ、釣り具は色々とばらしては組んできたけど、今回オーシャングリップをやって思ったのが、ひょっとしたら釣り具で「本当の一生もの」と言える道具は、オーシャングリップだけかもしれない。

大切に使えば私が生きている間に骨董品とはならない、「製品寿命としてのポテンシャル」がある。

昨今は何でもかんでも消耗品にしてしまいがちだけ。

フィッシュグリップを魚を掴む用途だけでいえば、廉価版のコピー製品でも事はたりるかもしれないけど、やっぱり良いモノを長く大事に使いたいと言う気持ちがある。

もちろん、私の釣りでは酷使することになるので、傷はつき部品の摩耗は避けられない。

まぁいつか、超デカい魚をぶら下げて、ぐっちゃり曲がっちゃって直すより買う方が安いと思えるような・・・

そんな時が来るのを夢見ながら、オーシャングリップを大事に使って行こうと改めて思った。

まず、ライト。

特にシーバスはナイトゲームが主流なので。

ただ、家に忘れて来ても最悪はコンビニでなんとかなるし、東京湾奥辺りならライトがいらない場所もある。

次がペンチ。

釣るまでは用がないのだけど、実際に釣った時にこれが無いと、本当に大変なことになってしまう。

釣り上げた魚がいつ暴れ出すか分からない状態で、素手でフックを外すことはかなりのリスクが伴う。

そして最後に、ペンチと対になる道具でもある、フィッシュグリップと言われる魚を掴む道具。

ペンチで正確にフックを掴むためには、当然相手の魚の動きを制御する事で、その安全性を飛躍的に上げる事が出来る。

また、ペンチを使う前の段階、要するに魚にフックが付いた状態で、どうやって魚をキャッチするか。

オカッパリなら地べたに置けるかも知れないが、ウェーディングやボート等ではタモやフィッシュグリップを使わないと魚をホールドすることはできない。

その為に、魚のあごにを挟み込んで釣り上げる事が最も安全かつ確実な方法となる。

その昔はウォーターポンププライヤーを使っていたが、今は各社からフィッシュグリップがリリースされているので、ぜひそれらの専用道具を使って頂きたい。

わたしはスタジオオーシャンマークを愛用♪

むかしは両開きのグリップが主流だったけど、片開きのトリガータイプを最初に出したのが、スタジオオーシャンマークかもしれない。

トリガを引くとクリップの片側だけが可働するので、狙いがつけやすく手首の負担が少ない。また、しまった後にはバネの力だけに頼らずにテコの原理のカムが入っていて、誤って開いてしまう事を防止しているのが特徴。

かなり長い事使ってきて、だいぶ先端部分が変形してきてしまったので、今回は一番酷使してきたOG3000のオーバーホールをすることにした。

先端クリップ部が対象位置にない。

掴んだ魚がたまに落ちる。

これはウェイトのある魚で物持ち写真を撮る時に、吊り下げ角度ではなく横位置でひねる事を繰り返すと起きる現象。

まぁ、それだけ活躍してきてくれたという事で。

SOMの友人に相談すると、対策部品が出ていることを教えてくれたので、さっそく入手してみた。

上が素材が違う対策品で、下がアルミの通常品。

まぁ、素材のややこしい話は抜きで、曲がりに対しての強度が高いモノになっている。

ただし、重量は重くなる。

通常品が5.7gに対し

対策品は15.7gなので重たくはなるのだけど、OG3000はウェーディングやヒラスズキで使うモデルなので、多少重くなっても良いから耐久性を重要視しているので問題はないかなと。

特に磯のヒラでは、一発で獲れる事は非常に大事なので、曲がりにくい素材は大歓迎。

もう一つおまけに言うと、黒く塗られていないのが嬉しい。

闇夜ではこれ大事。

さっそく取り付けと、各部品の分解清掃を一緒にやった。

基本的にはアルミにアルマイトを掛けた部品と、ガラス入りナイロン樹脂(PA66G30?)とピンやバネ等の小物部品でシンプルに構成されていて、一ヵ所、バネが効いた位置にネジがあり、そこだけ気を付ければそれほど難しい分解ではない。

潮だ砂だのがどっさり出て来るので、一つずつをブレーキクリーナーで洗浄し、適宜グリスを塗布してからて組んでいくだけ。

多分慣れたら5分で出来る内容。

ただ、この手の作業を丁寧にやる事で、道具の良さがより生きて来る。

こんな打根で出来たカエリ(金属の盛り上がりの事。凹んでいたら高確率でその横に凸がある)をヤスリで取ってやったり、切削加工で発生した「目では測らないけど、触ると気が付くバリ」を、サッとさらってあげたり。

これらの手を加えると、より正しく(設計通りに)作動するようになり、それはスムーズな使い心地となって生き返って来る。

ただし、アルマイト(表面処理)が掛かっているので、何でも角を取れば良いという訳でもないので、あくまでもこの辺の作業は自己責任。

最後にプレートの曲がりを、万力で挟み込んで矯正。

これは、爪を新品にしてもズレが大きい場合にだけやるんだけど、けっこう一発勝負。

と言うのも、プレートとプレートを止めるネジよりも、先端方面のプレートが広がってしまっているのを、万力で挟み込んで無理やり

元に戻すので、当然だけど2枚のプレートのどちらが曲がるかの制御ができない。

まぁ、面で当てるから、広がってしまっている方が閉じてくれると思うけど、万が一でも逆側がグニャっと逝ったら、全バラにしてプレート一枚の状態で叩いて直すしかない。

たぶんアルミだから難しくはないけど、これを何度も繰り返すと確実に強度が落ちていき最後にクラックが入る。

なもんで、慎重に「少し絞めては取り出して確認し」を繰り返した。

その結果。

めちゃくちゃバッチリ、センターで組み合わさった♪

各摺動部も良い動き。

たぶんオーシャングリップ、シャカシャカやって抵抗がない選手権があれば、ぶっちぎりで優勝できると思う。

この先はカム構造の部品とピンのあたり出しをやれば、もっと完璧だろうと思う。

まぁ別にココまでやる必要はないのだけど、なんとなく「やりたいからやっちまった」だけだ笑

ちょいちょい、リールをはじめ、釣り具は色々とばらしては組んできたけど、今回オーシャングリップをやって思ったのが、ひょっとしたら釣り具で「本当の一生もの」と言える道具は、オーシャングリップだけかもしれない。

大切に使えば私が生きている間に骨董品とはならない、「製品寿命としてのポテンシャル」がある。

昨今は何でもかんでも消耗品にしてしまいがちだけ。

フィッシュグリップを魚を掴む用途だけでいえば、廉価版のコピー製品でも事はたりるかもしれないけど、やっぱり良いモノを長く大事に使いたいと言う気持ちがある。

もちろん、私の釣りでは酷使することになるので、傷はつき部品の摩耗は避けられない。

まぁいつか、超デカい魚をぶら下げて、ぐっちゃり曲がっちゃって直すより買う方が安いと思えるような・・・

そんな時が来るのを夢見ながら、オーシャングリップを大事に使って行こうと改めて思った。

- 2021年7月2日

- コメント(0)

コメントを見る

メガバス(Megabass) (2019-11-25)

価格:¥4,222

価格:¥4,222

fimoニュース

登録ライター

- おまえはそこに立ってるか

- 10 時間前

- はしおさん

- 『運も尽きたか・・・』 2026/…

- 1 日前

- hikaruさん

- 44th 早い話がイマジネーション

- 1 日前

- pleasureさん

- ヨーヅリ:トビマルJr.(フレ…

- 5 日前

- ichi-goさん

- フィッシングショー大阪2026行…

- 13 日前

- ねこヒゲさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma