プロフィール

工藤

その他

プロフィール詳細

カレンダー

検索

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:195

- 昨日のアクセス:411

- 総アクセス数:4755192

▼ 3日で出来るハンドメ

- ジャンル:日記/一般

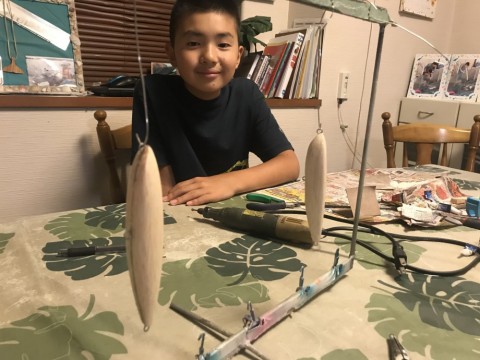

今年もナギちんの夏休みの宿題はルアー作りだった。

去年はミノーを2日で作って、トップコート(ウレタン)が乾燥しないまま始業式に向かったので、今回は3日ほど時間を取ってペンシルを作ることにした。

その全工程をご紹介。

UVレジンの登場により著しく工数が減ったので、ぜひハンドメやってみたい人は参考にしてみてください。

(売り物レベルを求める人は、自分で工夫してくれw)

■DAY1

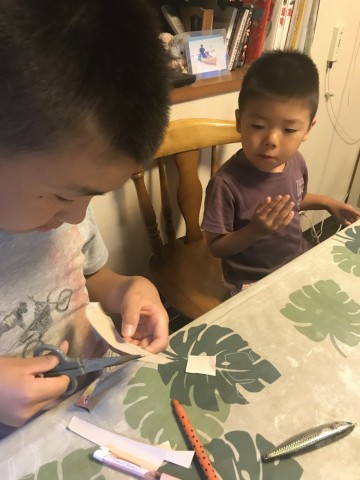

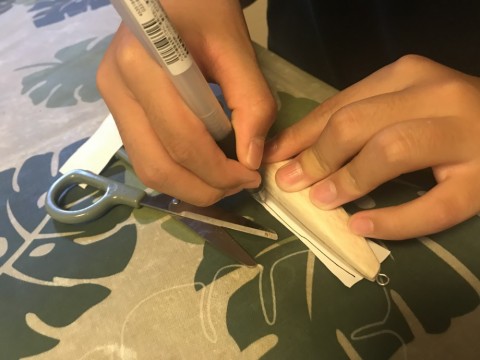

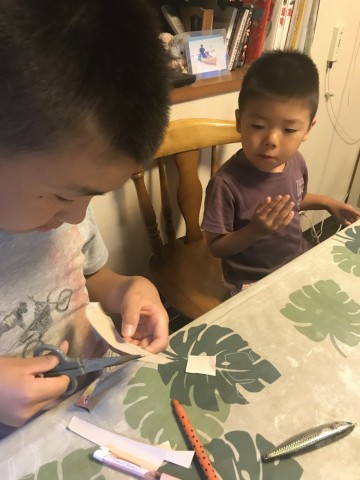

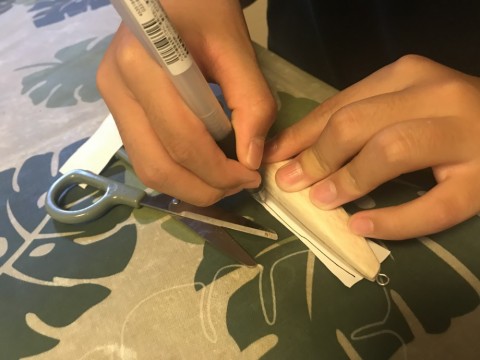

厚紙に作りたい形のサイドビューを書き、それをハサミで切り取る。

今回の凪の見本はハルシコ♪

シーバスも青物も、両方に有効な秀逸なルアー。

まぁ、ここでどんなに顔の形とか拘っても、バルサへの再現性は素人ではそんなにないので、適当でいいとも思うけどね。

それよりも、全体的なボリューム感とかをメインで作るのがコツ。

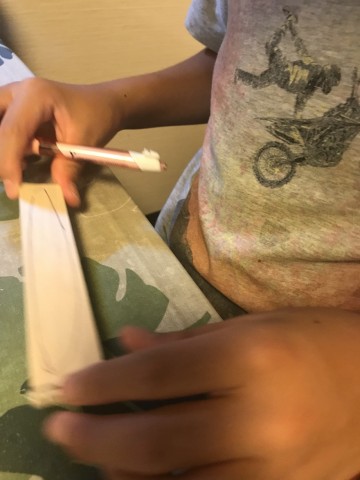

1で切り出した厚紙をバルサにあてて線(アウトライン)を引き、それをなぞって切り出しを行う。

バンドソーを使ったけど、大き目のナイフでも十分にOK 。

コツは、アウトラインより大きめに切る事。

後工程の削りを少なくするために、狙えるなら狙っても良いけど、失敗したら後戻りできない。

自分の技量次第。

3 張り合わせ

切り出したバルサを、両面テープで張り合わせる。

テープは面積の2/5程度に抑える。(写真は張りすぎ)

べったり張ると、成形後になかなかはがせずに苦戦する。

真ん中にナイフ使ってPL(パーティングライン・張り合わせ部)が崩れて失敗することもある。

逆に少なすぎると、左右のブランクのズレが気になってうまく削れない。

でも、両面テープの追加は難しくないので、少な目からやる方がリスク少ない。

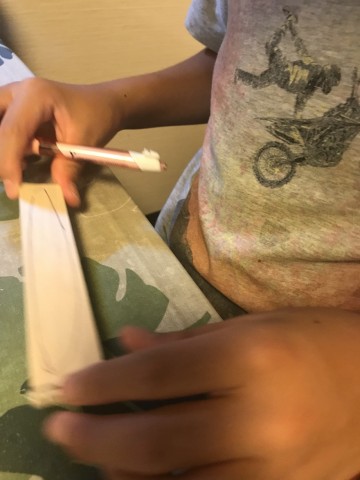

4 シェイプ

いきなり削らずに、背中とお腹側に、アウトラインを書いておくとやりやすい。

そしてナイフを入れる。

最初に大きく、サイド面を作る。

ある程度できたら次は、背中とお腹の面を取る。

この段階で、フロントアイのある正面から見れば四角形。

次に角を取り、6角形にする。

とうぜん、削りすぎは注意。

背中の一番盛り上がる部分を常に中心として、そこから刃を入れて「尻尾側」と「頭側」の両方へ削るとうまくいく(はず)。

友人のプロ達は、このナイフ入れで95%ぐらいのシェイプを終わらせるらしいが、私を含めた素人はこの後のヤスリに頼ったほうが無難。

5 ブランクの分割

貼り合わせてあるブランクを割る。

この時に、3の工程でテープを使いすぎると、マジで剥がれない。

ナイフをPLに入れると、バルサは柔らかいのでラインが崩れたり、最悪の場合は刃が滑って片側をざっくり・・・なんて事もある。

ホント、台無しなのだw

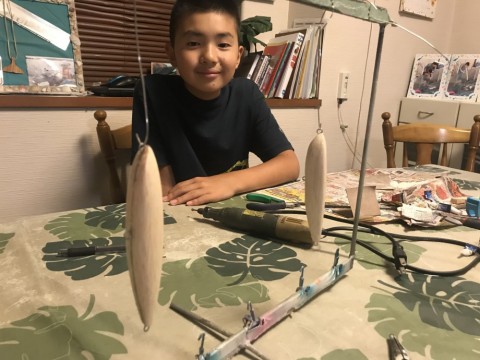

6 ワイヤー作成

これで挫折する人が多いと思われる、内部構造作り。

よく釘や精密ドライバーを使うやり方が紹介されるが、量産を考えるならジグ(台を作って釘を突き出す)で良いけど、そんな気はさらさらないけどちょくちょくハンドメは作りたいと思うなら、便利なプライヤーを購入するのをお勧め。

専用工具ゆえに超楽ちん。

失敗したら、「作りなおせばいいや」のレベルでやって良いかと。

ステンレスワイヤー径はφ0.8を使用。

硬質はめんどくさいので、柔らかいのでぜんぜんOK 。

7 ウェイトルーム作成

ルーターでウェイトルームを掘るが、その前にしっかりと「ワイヤーをよけた位置」を把握するのが大事なので、一回ワイヤーを挟んでブランクを思いっきり圧迫しておく。

バルサはすぐへこむので、しっかり跡が付き、当然そこはよけて彫り込む。

ただし、その後に使うウェイトが、センターの穴が開いている「中通し重り」の場合は、ワイヤーラインを中心としたウェイトルームを作る必要がある。

ちなみに今回はメインウェイト(センターの一番重い奴)はこの段階で仕込むけど、あとから姿勢を調整するつもりなので、一ヵ所しか穴はあけない。

トップは「どこまで浮かせるか」と「その姿勢」がひじょうにアクション出しには重要なので、今回は継ぎ足し方式でウェイトを決めていく。

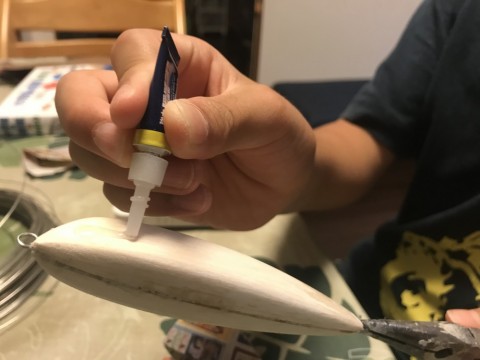

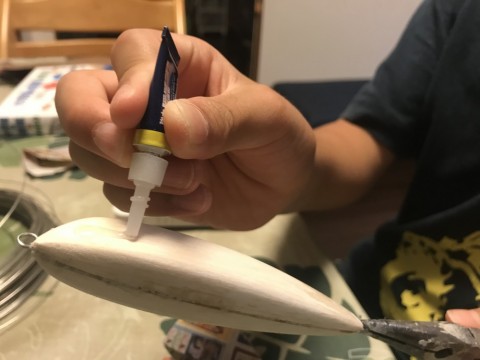

8 張り合わせ

ウェイトとワイヤーを入れて、張り合わせる。

ブランクの接着は、ダイソーの瞬間接着剤を使う。

1g×5本で100円は超お得。

そのかわり、超思いっきり左右から圧迫する必要があるので、めんどくさいときは万力を使う。

その為、4のナイフでのシェイプを頑張りすぎても、結局ここで崩れるので意味が無い。

それぐらい、バルサはすぐに変形する。

9 シェイプ

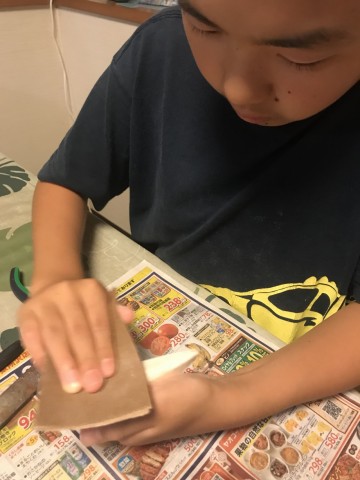

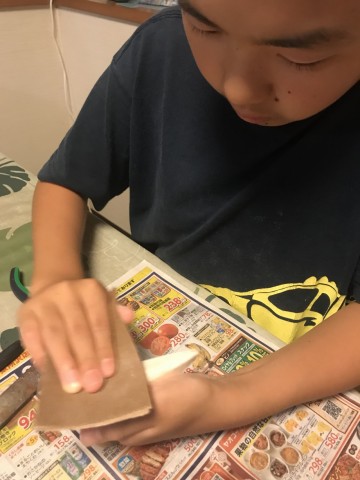

張り合わせた後に、ナイフ&ペーパーでのシェイプ。

このシェイプはすごく重要で、完全に仕上げるつもりで。

ペーパーは#360のウッド用を使う。

ちなみに、PLが上手く付けられずに隙間が空くことが在る。

その時はペーパーで研いだ時に出る「削りカス」を隙間に埋めて、瞬間接着剤をたらせばOK.

あまりに隙間が大きい時は、ティッシュでも詰めて瞬間接着剤をたらせばOK。

間違ってもゼリー状は使わない事。

10 下地作り

ペーパーでシェイプが終わったら、よいよ塗装を含めた仕上げに向かう。

何度も言うけど、バルサは柔らかい。

その理由は材質的に隙間が多いためで、当然そのメリットを生かして浮力と加工のしやすさがあるのだけど、逆に言えば強度が全くない。

よって、この後の塗装やアルミ張りなどの外装を整えていく前に、まずは素材を硬いものへ変化させる必要がある。

まずは第1層を瞬間接着剤でやる。

ちゃんと「しみこませ」て塗りたくる。

今回のルアーなら、1gほどを使えば問題なし。

11 乾燥

唯一の乾燥工程かも・・・

瞬間接着剤は硬化するときに熱を持つ。

その発熱時に「コーティング」「塗装」「アルミ張り」をすると、高確率で気泡が発生する。

スカスカなマテリアルのバルサに熱が加われば、当然その隙間にあった空気は膨張するので、瞬間接着剤と言えどもできれば2時間ほどは放置。

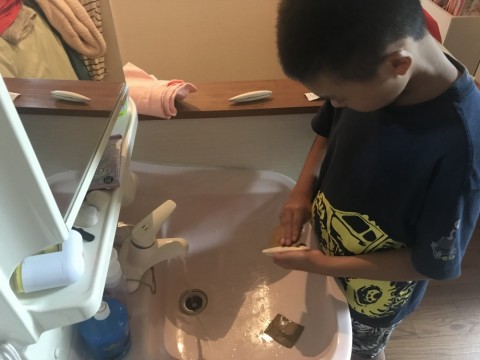

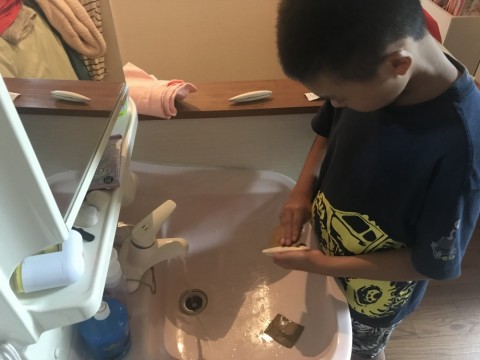

12 水研ぎ

PLやアイの根元の瞬間接着剤が多かった部位を爪楊枝等で突っついて、乾燥を確認出来たら水研ぎをする。

ちなみにまだ固まてないような場合は、先ほどの「9で出た削りカス」を付ければすぐ固まる。

さて水研ぎ。

すでに「工程9」で形はできているはずなので、ここでは下地を平らにする事のみを目的として、ペーパーを当てていく。

瞬間接着剤のムラを取り、木目のヒケを無くしてツルツル肌を作る。

逆に「ちゃんと形が出ていない」「形状として凸凹がある」なんて場合は、「工程9」からやり直す。

要するに、「角が出ちゃう」と言う現象が出ると、その部位は確実に瞬間接着剤のコーティングが無いので、柔らかいバルサ肌が出てしまっているという事になり、後に水温や外気温によってバルサ内部の空気が膨張と収縮をした時に、そこから割れてしまう原因になりやすい。

なお、水研ぎは結構リスクがある。

空気の膨張は水分と大きく関係があるので、研いだ後にしっかりと乾燥させるのは大事。

場合によってはドライヤーもOK 。

(以下余談)

瞬間接着剤とUVだけで仕上げる今回のやり方の最大のメリットは、「軽くて硬い」ことにある。

セルロースは何層ものコーティングをするため、バルサの「軽い」という最高のメリットが活かせないが、「マルっと閉じる」というメリットがある。

どちらもメリットデメリットがあるけど、「ハンドメイドをウッドで作る」ことは、樹脂ルアーよりも同じ体積で重量を集中化させることができる」という事だ。

だからこそ、「軽い素材」は活かすほうが良いと思っている。

比重が重くて硬い他の木材を使うなら、樹脂でも良いんじゃないかなと。

逆に、樹脂化を前提としたモデルを作るなら、バルサではダメね。ABSで空気を包む比重とは開きが大きすぎ。

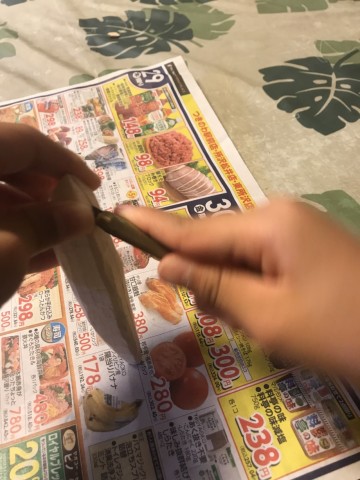

13 アルミ張り

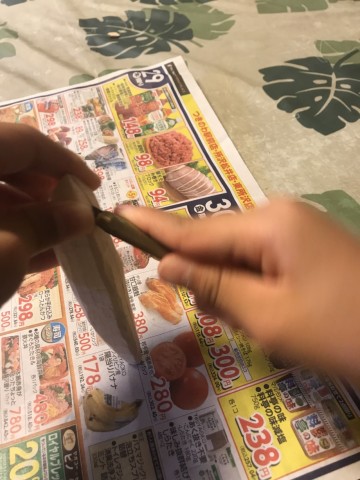

ルアーをアルミテープの上に乗せ、アウトラインを引く。

もう、ズバリ言うが、適当でいいと思う。

そのテープを折り返してハサミで切れば、左右対称のアルミテープが出来る。

タン目のヤスリの上に乗せ、適度に硬いもので上からこすると、ヤスリのアルミテープに目が映る。

何回でもやり直しがきくので、納得のいくまでどうぞ。。。

出来たら、ルアーに貼り付け。

コツは、シールの裏紙を半分ほどはがして、ボディーにあててセンターを出す事。

アルミテープは裏だ身を全部はがすと、クルクルクル~~となって、張りにくい。

ただ、あんまりセンターは神経質にならなくても平気だと思う。

どうせ境目は塗っちゃうし。

それよりも、左右を同じ位置に合わせる事は重要。

多分、アルミテープ位置が左右でずれると、重量配分も狂う気がするのだ。

特にトップは。

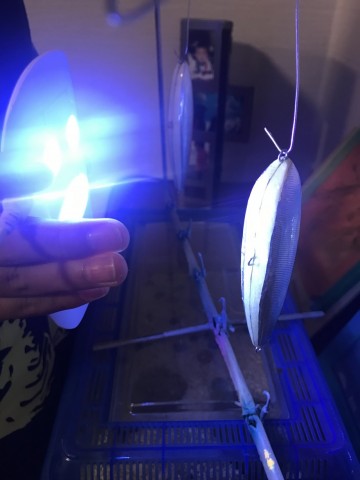

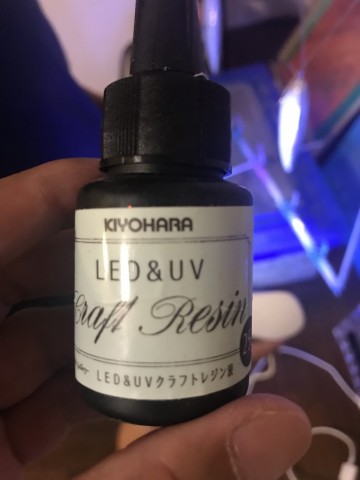

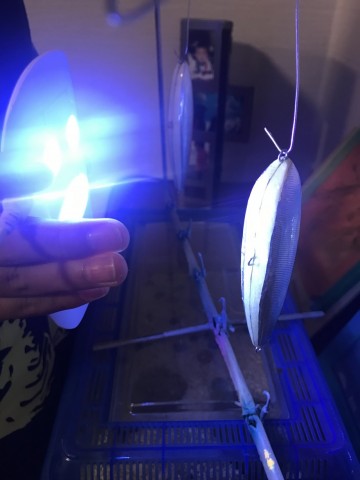

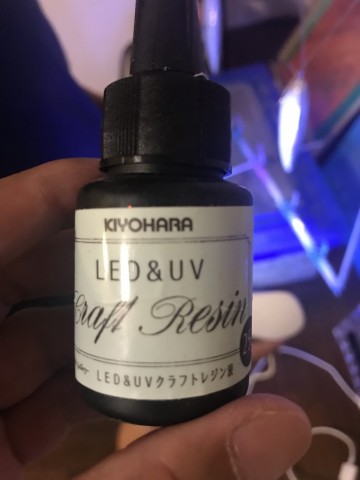

14 UVレジンでコート

UVレジンを塗りたくって、紫外線ライトを当てる。

ちなみに素手でやらないほうが良い。

かと言って、よく取説にあるような「筆で塗る」とかは難しい。

結論、ダイソーで売っている指サック(10個入り)を人差し指に付けて、指の腹の部分をうまく使って伸ばし伸ばし塗るのが良い。

しかもUVレジンはライトを当てないと硬化を起こさないので、慌てる事は一切ないのだ。

「垂れた」「ムラがある」等の、よくある失敗も気にしない。

失敗したら、ふき取ってまたやれば良い。

(ふき取ったことないけどw)

ちなみに私が使ってるレジンは、今回のルアーサイズで15分ほどで完全硬化。

コツは、面をしっかり意識して、ちゃんと照らす事。

15 姿勢の確認

UVレジンでコーティング済みなので、もう水は怖くない。

何かに水を張って、浮かべてみる。

写真ではフックが無いけど、ホントはフックも在ったほうが良い。

慣れてるから省いただけ。

さて、これで臨んだ浮き姿勢はできているだろうか。

トップだけではなく、水平姿勢のレベルは、全てのルアーでアクションに影響する。

前傾ならより水を受けに行くし、ケツが下がれば腹で水を取りに行くし距離も出やすい。

左右への流し方も大きく変わる。

まぁこの辺りは経験。

いっぱい作ると判るのではなく、合理的に各部の影響度を探るルアーを作ったほうが早い。

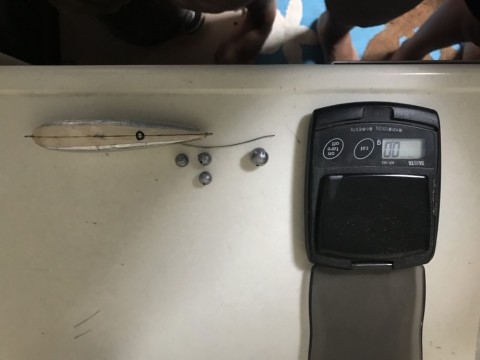

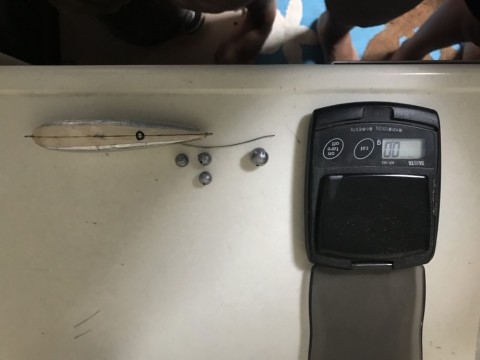

16 ウェイト追加

いきなりやらずに、仮付けでどんな感じかを確認。

乗せるウェイトが決まったら、ルーターで穴をあけて入れてみる。

ちなみにルーターは最近は3000円とかで買えるらしい。

コーティングはUVレジンを使えば、ボディーとの境目もマテリアル上変化が無いので塗装にもやさしい。

最低単位0.2gのデジタル秤は必須。

ウェイトは、ルアーマテリアル屋で買うのも良いが、比重を気にしないなら餌釣り用の鉛でもまぁ行ける。

特に大きいルアーは左右のぶれも、あんまり気にならない。

逆に小さいルアーの場合はボディーの体積が少なく、そん中に重さを詰め込みたいので、高比重鉛や場合によってタングステンが欲しくなる。

よって、左右のぶれが超シビア!

5cm以下のルアーになると、バルサのボディー、ウェイト、ワイヤー、そしてリップなどのセンター合わせが、使いやすさに直結する。

また、何gをどこに入れるかは、それぞれの形状(および体積)で変わるので、好きにやればよい。

「どういうアクションがもっとも作りたいのか?」は、「どういうアクションがどんな時に魚に口を使わせるか」を常に考えていないと思い浮かばない。

その後に、「そのアクションは、どうやったら出せるのか」がルアー作りの醍醐味。

そう言うのをすっ飛ばして、「ロールだから釣れる」「ウォブリングが釣れる」と言うのは乱暴な気がしてならない。

まぁ、俺はロール傾向のルアー好きだけどw

でもね、「雑誌や巷で釣れるルアー」と言われているから買って、「それを使ったら釣れた!」の繰り返ししかしていないのなら、やっぱりルアー釣りの半分破損していると思う。

最後に姿勢確認

何度も言うけど、フックを付けると変わるので気を付けて。

調理器具使うのがバレると、嫁はんが怒るので気を付けて。

17 塗装1

塗装ですが、たとえ簡易版でもマスクしましょう。

換気扇の無い部屋で塗る時点で、色々と間違っていますが気にしないで。

グレーを腹と背中に塗る。

これは透けるのを防ぐのと、アルミテープの境目を消すのが目的。

次にホワイトを塗る。

この後の発色を良くしたいから。

白はアルミの光沢をものすごく消すので、出来るだけサイド面に回らないように気を付ける。

シルバーを塗る。

サイドに掛かるぐらいで丁度いいと思う。

これでアルミテープ感が完全に消える。

背中にピンクを塗る。

まぁ、好きな色でOK。

基本は、明るい色→暗い色を乗せるのだけど、クリア系の色の使い方や、ラメ、シルバー、パールなどで色々とやると楽しめる。

カラーリングパターンは無限にあるので、好きな色でどうぞ。

ただ、あまりにも色が多すぎると、けっこう濁るので気を付けて。

18 顔を張る

工程13のボディーに貼ったアルミテープと一緒。

適当にデザインし、二つ折りにして「目をポンチで抜いて」からハサミで切る。

とにかく左右対称が大事。

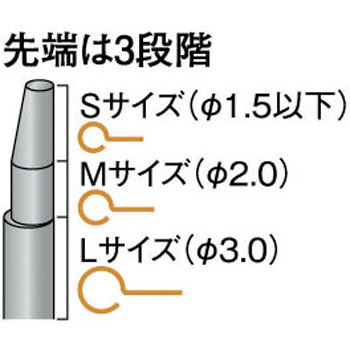

名前入れは爪楊枝

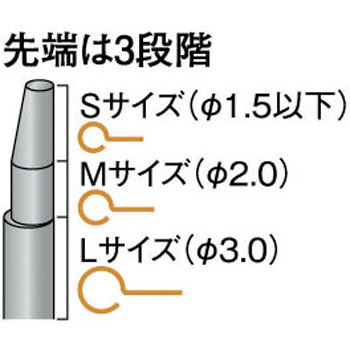

出来た顔をボディーに貼ってから、同じ径(もしくは少し小さい径)のポンチで、目を掘る。

この工程も慣れが必要だけど、それ以上に大事なのが「よく切れるポンチ」な気がする。

100円ショップで売っているポンチでも良いけど、必ず外径をヤスリで研いでは先を鋭くしたほうが良い。

私はハイスで特殊なのを作ってもらった。

また、目穴をあける前にアルミ顔をボディーに張ってから、一緒に目を抜いたほうがきれいにできるけど、左右対称が狂いやすいので気を付けて。

お好きにどちらでも。

19 UVコート

ボディー-全体に塗りたくってから、ライトを当てる、

ココからは一切研げないので、仕上がりをイメージして丁寧に。

目穴にもシッカリしみこませる。

場合によっては瞬間接着剤を先にやるが、その際に「平面度」「深さ」は気にしておくとよい。

じゃないと、目を入れた時にコケる。

次に青を塗る。

次にトップコートを塗る(ウレタン)

まぁ、この辺もお好きに。

20 仕上げ

目を入れて完成。

今回は市販のφ6(3D)を入れた。

完成♪

寝不足2日で、よく頑張りました!

最後に余談。

ルアーのコーティングは、少ないほどいいと思う。

しかし、少なすぎると強度が出ない。

UVレジンを使いだして一年。

色々と気が付いた。

メリット

・早い

・硬い

・クリア

・臭くない

・色流れは絶対にない

デメリット

・塗料への足つきが悪い

実はこの、足つきの悪さは重要で、最終工程のトップコートにUVを使わないのは理由がある。

UV へ塗料の足つきは悪くない=被膜がしっかりとできる

塗料やアルミの上へUVはつかない=完全に層が分かれている

よって、硬いからなかなか剥がれないが、一ヵ所でも亀裂が入るとあっけなく割れてくるのだ。

そこを理解して、どうやって強度を出していくか。

でも速度と被膜の硬さはほんと魅力で、コーティング回数の少なさによる軽さの維持は、ルアーとしては最高のメリットだと思う。

もちろん、これからも色々と試すので、また考えは変わると思うけど。

以上で3日で出来るハンドメイドルアー作りの紹介はお終い。

所々で電動工具や専用工具が出て来るけど、もちろんそんなものは無くてもできる。

色々と試してみて、自分なりの作り方が確立してくるのも、ハンドメイドルアーの一つの楽しみだ。

そしてぜひ、自分で作ったルアーでフィールドへ向かう楽しさを知って欲しいと思う。

きっともっと釣りが好きになる♪

去年はミノーを2日で作って、トップコート(ウレタン)が乾燥しないまま始業式に向かったので、今回は3日ほど時間を取ってペンシルを作ることにした。

その全工程をご紹介。

UVレジンの登場により著しく工数が減ったので、ぜひハンドメやってみたい人は参考にしてみてください。

(売り物レベルを求める人は、自分で工夫してくれw)

■DAY1

- デザイン

厚紙に作りたい形のサイドビューを書き、それをハサミで切り取る。

今回の凪の見本はハルシコ♪

シーバスも青物も、両方に有効な秀逸なルアー。

まぁ、ここでどんなに顔の形とか拘っても、バルサへの再現性は素人ではそんなにないので、適当でいいとも思うけどね。

それよりも、全体的なボリューム感とかをメインで作るのがコツ。

- バルサの切り出し

1で切り出した厚紙をバルサにあてて線(アウトライン)を引き、それをなぞって切り出しを行う。

バンドソーを使ったけど、大き目のナイフでも十分にOK 。

コツは、アウトラインより大きめに切る事。

後工程の削りを少なくするために、狙えるなら狙っても良いけど、失敗したら後戻りできない。

自分の技量次第。

3 張り合わせ

切り出したバルサを、両面テープで張り合わせる。

テープは面積の2/5程度に抑える。(写真は張りすぎ)

べったり張ると、成形後になかなかはがせずに苦戦する。

真ん中にナイフ使ってPL(パーティングライン・張り合わせ部)が崩れて失敗することもある。

逆に少なすぎると、左右のブランクのズレが気になってうまく削れない。

でも、両面テープの追加は難しくないので、少な目からやる方がリスク少ない。

4 シェイプ

いきなり削らずに、背中とお腹側に、アウトラインを書いておくとやりやすい。

そしてナイフを入れる。

最初に大きく、サイド面を作る。

ある程度できたら次は、背中とお腹の面を取る。

この段階で、フロントアイのある正面から見れば四角形。

次に角を取り、6角形にする。

とうぜん、削りすぎは注意。

背中の一番盛り上がる部分を常に中心として、そこから刃を入れて「尻尾側」と「頭側」の両方へ削るとうまくいく(はず)。

友人のプロ達は、このナイフ入れで95%ぐらいのシェイプを終わらせるらしいが、私を含めた素人はこの後のヤスリに頼ったほうが無難。

5 ブランクの分割

貼り合わせてあるブランクを割る。

この時に、3の工程でテープを使いすぎると、マジで剥がれない。

ナイフをPLに入れると、バルサは柔らかいのでラインが崩れたり、最悪の場合は刃が滑って片側をざっくり・・・なんて事もある。

ホント、台無しなのだw

6 ワイヤー作成

これで挫折する人が多いと思われる、内部構造作り。

よく釘や精密ドライバーを使うやり方が紹介されるが、量産を考えるならジグ(台を作って釘を突き出す)で良いけど、そんな気はさらさらないけどちょくちょくハンドメは作りたいと思うなら、便利なプライヤーを購入するのをお勧め。

専用工具ゆえに超楽ちん。

失敗したら、「作りなおせばいいや」のレベルでやって良いかと。

ステンレスワイヤー径はφ0.8を使用。

硬質はめんどくさいので、柔らかいのでぜんぜんOK 。

7 ウェイトルーム作成

ルーターでウェイトルームを掘るが、その前にしっかりと「ワイヤーをよけた位置」を把握するのが大事なので、一回ワイヤーを挟んでブランクを思いっきり圧迫しておく。

バルサはすぐへこむので、しっかり跡が付き、当然そこはよけて彫り込む。

ただし、その後に使うウェイトが、センターの穴が開いている「中通し重り」の場合は、ワイヤーラインを中心としたウェイトルームを作る必要がある。

ちなみに今回はメインウェイト(センターの一番重い奴)はこの段階で仕込むけど、あとから姿勢を調整するつもりなので、一ヵ所しか穴はあけない。

トップは「どこまで浮かせるか」と「その姿勢」がひじょうにアクション出しには重要なので、今回は継ぎ足し方式でウェイトを決めていく。

8 張り合わせ

ウェイトとワイヤーを入れて、張り合わせる。

ブランクの接着は、ダイソーの瞬間接着剤を使う。

1g×5本で100円は超お得。

そのかわり、超思いっきり左右から圧迫する必要があるので、めんどくさいときは万力を使う。

その為、4のナイフでのシェイプを頑張りすぎても、結局ここで崩れるので意味が無い。

それぐらい、バルサはすぐに変形する。

9 シェイプ

張り合わせた後に、ナイフ&ペーパーでのシェイプ。

このシェイプはすごく重要で、完全に仕上げるつもりで。

ペーパーは#360のウッド用を使う。

ちなみに、PLが上手く付けられずに隙間が空くことが在る。

その時はペーパーで研いだ時に出る「削りカス」を隙間に埋めて、瞬間接着剤をたらせばOK.

あまりに隙間が大きい時は、ティッシュでも詰めて瞬間接着剤をたらせばOK。

間違ってもゼリー状は使わない事。

10 下地作り

ペーパーでシェイプが終わったら、よいよ塗装を含めた仕上げに向かう。

何度も言うけど、バルサは柔らかい。

その理由は材質的に隙間が多いためで、当然そのメリットを生かして浮力と加工のしやすさがあるのだけど、逆に言えば強度が全くない。

よって、この後の塗装やアルミ張りなどの外装を整えていく前に、まずは素材を硬いものへ変化させる必要がある。

まずは第1層を瞬間接着剤でやる。

ちゃんと「しみこませ」て塗りたくる。

今回のルアーなら、1gほどを使えば問題なし。

11 乾燥

唯一の乾燥工程かも・・・

瞬間接着剤は硬化するときに熱を持つ。

その発熱時に「コーティング」「塗装」「アルミ張り」をすると、高確率で気泡が発生する。

スカスカなマテリアルのバルサに熱が加われば、当然その隙間にあった空気は膨張するので、瞬間接着剤と言えどもできれば2時間ほどは放置。

12 水研ぎ

PLやアイの根元の瞬間接着剤が多かった部位を爪楊枝等で突っついて、乾燥を確認出来たら水研ぎをする。

ちなみにまだ固まてないような場合は、先ほどの「9で出た削りカス」を付ければすぐ固まる。

さて水研ぎ。

すでに「工程9」で形はできているはずなので、ここでは下地を平らにする事のみを目的として、ペーパーを当てていく。

瞬間接着剤のムラを取り、木目のヒケを無くしてツルツル肌を作る。

逆に「ちゃんと形が出ていない」「形状として凸凹がある」なんて場合は、「工程9」からやり直す。

要するに、「角が出ちゃう」と言う現象が出ると、その部位は確実に瞬間接着剤のコーティングが無いので、柔らかいバルサ肌が出てしまっているという事になり、後に水温や外気温によってバルサ内部の空気が膨張と収縮をした時に、そこから割れてしまう原因になりやすい。

なお、水研ぎは結構リスクがある。

空気の膨張は水分と大きく関係があるので、研いだ後にしっかりと乾燥させるのは大事。

場合によってはドライヤーもOK 。

(以下余談)

瞬間接着剤とUVだけで仕上げる今回のやり方の最大のメリットは、「軽くて硬い」ことにある。

セルロースは何層ものコーティングをするため、バルサの「軽い」という最高のメリットが活かせないが、「マルっと閉じる」というメリットがある。

どちらもメリットデメリットがあるけど、「ハンドメイドをウッドで作る」ことは、樹脂ルアーよりも同じ体積で重量を集中化させることができる」という事だ。

だからこそ、「軽い素材」は活かすほうが良いと思っている。

比重が重くて硬い他の木材を使うなら、樹脂でも良いんじゃないかなと。

逆に、樹脂化を前提としたモデルを作るなら、バルサではダメね。ABSで空気を包む比重とは開きが大きすぎ。

13 アルミ張り

ルアーをアルミテープの上に乗せ、アウトラインを引く。

もう、ズバリ言うが、適当でいいと思う。

そのテープを折り返してハサミで切れば、左右対称のアルミテープが出来る。

タン目のヤスリの上に乗せ、適度に硬いもので上からこすると、ヤスリのアルミテープに目が映る。

何回でもやり直しがきくので、納得のいくまでどうぞ。。。

出来たら、ルアーに貼り付け。

コツは、シールの裏紙を半分ほどはがして、ボディーにあててセンターを出す事。

アルミテープは裏だ身を全部はがすと、クルクルクル~~となって、張りにくい。

ただ、あんまりセンターは神経質にならなくても平気だと思う。

どうせ境目は塗っちゃうし。

それよりも、左右を同じ位置に合わせる事は重要。

多分、アルミテープ位置が左右でずれると、重量配分も狂う気がするのだ。

特にトップは。

14 UVレジンでコート

UVレジンを塗りたくって、紫外線ライトを当てる。

ちなみに素手でやらないほうが良い。

かと言って、よく取説にあるような「筆で塗る」とかは難しい。

結論、ダイソーで売っている指サック(10個入り)を人差し指に付けて、指の腹の部分をうまく使って伸ばし伸ばし塗るのが良い。

しかもUVレジンはライトを当てないと硬化を起こさないので、慌てる事は一切ないのだ。

「垂れた」「ムラがある」等の、よくある失敗も気にしない。

失敗したら、ふき取ってまたやれば良い。

(ふき取ったことないけどw)

ちなみに私が使ってるレジンは、今回のルアーサイズで15分ほどで完全硬化。

コツは、面をしっかり意識して、ちゃんと照らす事。

15 姿勢の確認

UVレジンでコーティング済みなので、もう水は怖くない。

何かに水を張って、浮かべてみる。

写真ではフックが無いけど、ホントはフックも在ったほうが良い。

慣れてるから省いただけ。

さて、これで臨んだ浮き姿勢はできているだろうか。

トップだけではなく、水平姿勢のレベルは、全てのルアーでアクションに影響する。

前傾ならより水を受けに行くし、ケツが下がれば腹で水を取りに行くし距離も出やすい。

左右への流し方も大きく変わる。

まぁこの辺りは経験。

いっぱい作ると判るのではなく、合理的に各部の影響度を探るルアーを作ったほうが早い。

16 ウェイト追加

いきなりやらずに、仮付けでどんな感じかを確認。

乗せるウェイトが決まったら、ルーターで穴をあけて入れてみる。

ちなみにルーターは最近は3000円とかで買えるらしい。

コーティングはUVレジンを使えば、ボディーとの境目もマテリアル上変化が無いので塗装にもやさしい。

最低単位0.2gのデジタル秤は必須。

ウェイトは、ルアーマテリアル屋で買うのも良いが、比重を気にしないなら餌釣り用の鉛でもまぁ行ける。

特に大きいルアーは左右のぶれも、あんまり気にならない。

逆に小さいルアーの場合はボディーの体積が少なく、そん中に重さを詰め込みたいので、高比重鉛や場合によってタングステンが欲しくなる。

よって、左右のぶれが超シビア!

5cm以下のルアーになると、バルサのボディー、ウェイト、ワイヤー、そしてリップなどのセンター合わせが、使いやすさに直結する。

また、何gをどこに入れるかは、それぞれの形状(および体積)で変わるので、好きにやればよい。

「どういうアクションがもっとも作りたいのか?」は、「どういうアクションがどんな時に魚に口を使わせるか」を常に考えていないと思い浮かばない。

その後に、「そのアクションは、どうやったら出せるのか」がルアー作りの醍醐味。

そう言うのをすっ飛ばして、「ロールだから釣れる」「ウォブリングが釣れる」と言うのは乱暴な気がしてならない。

まぁ、俺はロール傾向のルアー好きだけどw

でもね、「雑誌や巷で釣れるルアー」と言われているから買って、「それを使ったら釣れた!」の繰り返ししかしていないのなら、やっぱりルアー釣りの半分破損していると思う。

最後に姿勢確認

何度も言うけど、フックを付けると変わるので気を付けて。

調理器具使うのがバレると、嫁はんが怒るので気を付けて。

17 塗装1

塗装ですが、たとえ簡易版でもマスクしましょう。

換気扇の無い部屋で塗る時点で、色々と間違っていますが気にしないで。

グレーを腹と背中に塗る。

これは透けるのを防ぐのと、アルミテープの境目を消すのが目的。

次にホワイトを塗る。

この後の発色を良くしたいから。

白はアルミの光沢をものすごく消すので、出来るだけサイド面に回らないように気を付ける。

シルバーを塗る。

サイドに掛かるぐらいで丁度いいと思う。

これでアルミテープ感が完全に消える。

背中にピンクを塗る。

まぁ、好きな色でOK。

基本は、明るい色→暗い色を乗せるのだけど、クリア系の色の使い方や、ラメ、シルバー、パールなどで色々とやると楽しめる。

カラーリングパターンは無限にあるので、好きな色でどうぞ。

ただ、あまりにも色が多すぎると、けっこう濁るので気を付けて。

18 顔を張る

工程13のボディーに貼ったアルミテープと一緒。

適当にデザインし、二つ折りにして「目をポンチで抜いて」からハサミで切る。

とにかく左右対称が大事。

名前入れは爪楊枝

出来た顔をボディーに貼ってから、同じ径(もしくは少し小さい径)のポンチで、目を掘る。

この工程も慣れが必要だけど、それ以上に大事なのが「よく切れるポンチ」な気がする。

100円ショップで売っているポンチでも良いけど、必ず外径をヤスリで研いでは先を鋭くしたほうが良い。

私はハイスで特殊なのを作ってもらった。

また、目穴をあける前にアルミ顔をボディーに張ってから、一緒に目を抜いたほうがきれいにできるけど、左右対称が狂いやすいので気を付けて。

お好きにどちらでも。

19 UVコート

ボディー-全体に塗りたくってから、ライトを当てる、

ココからは一切研げないので、仕上がりをイメージして丁寧に。

目穴にもシッカリしみこませる。

場合によっては瞬間接着剤を先にやるが、その際に「平面度」「深さ」は気にしておくとよい。

じゃないと、目を入れた時にコケる。

次に青を塗る。

次にトップコートを塗る(ウレタン)

まぁ、この辺もお好きに。

20 仕上げ

目を入れて完成。

今回は市販のφ6(3D)を入れた。

完成♪

寝不足2日で、よく頑張りました!

最後に余談。

ルアーのコーティングは、少ないほどいいと思う。

しかし、少なすぎると強度が出ない。

UVレジンを使いだして一年。

色々と気が付いた。

メリット

・早い

・硬い

・クリア

・臭くない

・色流れは絶対にない

デメリット

・塗料への足つきが悪い

実はこの、足つきの悪さは重要で、最終工程のトップコートにUVを使わないのは理由がある。

UV へ塗料の足つきは悪くない=被膜がしっかりとできる

塗料やアルミの上へUVはつかない=完全に層が分かれている

よって、硬いからなかなか剥がれないが、一ヵ所でも亀裂が入るとあっけなく割れてくるのだ。

そこを理解して、どうやって強度を出していくか。

でも速度と被膜の硬さはほんと魅力で、コーティング回数の少なさによる軽さの維持は、ルアーとしては最高のメリットだと思う。

もちろん、これからも色々と試すので、また考えは変わると思うけど。

以上で3日で出来るハンドメイドルアー作りの紹介はお終い。

所々で電動工具や専用工具が出て来るけど、もちろんそんなものは無くてもできる。

色々と試してみて、自分なりの作り方が確立してくるのも、ハンドメイドルアーの一つの楽しみだ。

そしてぜひ、自分で作ったルアーでフィールドへ向かう楽しさを知って欲しいと思う。

きっともっと釣りが好きになる♪

- 2019年9月20日

- コメント(0)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- スミス:ディプシードゥMAX

- 18 時間前

- ichi-goさん

- 新年初買

- 7 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 10 日前

- 濵田就也さん

- 野生の本能を刺激する

- 17 日前

- はしおさん

- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…

- 25 日前

- hikaruさん