プロフィール

taka1028

神奈川県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:75

- 昨日のアクセス:436

- 総アクセス数:892176

QRコード

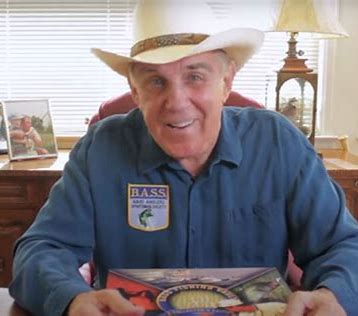

▼ このお爺ちゃんがいなかったら...

- ジャンル:日記/一般

- (独り言)

先日亡くなった方なんだけど、レイ・スコットってお爺ちゃんって知ってる?

※写真はネット上から拝借

僕はBasserの記事を読むまでは、その存在をまったく知らなかったんですけどね。

アメリカのバスプロトーナメントを主催する、バスアングラースポーツマンソサエティ、所謂

B.A.S.Sの創始者

だそうです。B.A.S.Sの成り立ちとかを並べてたら長くなっちゃうんで、そこは割愛。興味がある方は今発売されてるBasserを手に取ってみて。

B.A.S.Sの創始者ってだけで凄いお爺ちゃんなんだけど、その記事の中で特に感銘を受けたことの一つが、

魚を殺すな

の掛け声のもと、ライブフィッシュによるウェイインのシステムを構築したこと。

スコットさんがB.A.S.Sを作る前から、バスのローカルトーナメントはあったそう。そこでは計量は釣った魚をストリンガーに繋いだ魚をぶら下げてって計ってたそうで。

持ち込まれた魚はみんなデットフィッシュな上に、デットフィッシュだからこその

不正が横行

してたそうで。動機が公正なトーナメント運営なのか、魚族保護の観点なのかはわからないけど、鶴の一声でウェイインの仕方を一変。

バスボートのメーカーの協力を得て、ライブウェルを標準装備したボートを作らせて、ライブフィッシュによるウェイインに切り替えたんだって。

ウェイインショーもド派手にショーアップされた様子ばかり取り上げられがちだけど、会場にでっかい水槽を用意して。

持ち込まれた魚はウェイイン後、一度その水槽で休憩してからリリースされるんだって。この方式に変えてからリリースフィッシュの生存率が80%を超えてるんだって。

この数字はどういう根拠で出された数値なのかはわからないけど、ボートで釣りをしてる人はもしかしたらピンとくるかもしれない。

フック外すのに手間取ったり写真撮った魚を、ボートに備え付けの生け簀や写真のようなプランターで少し休ませるだけで、リリースした時の様子が全然違うからね。

フィッシュグリップで繋いで暫く泳がせておく程度でも、大分違うんじゃないかな。あくまで見た感じですけどね。

エアコンディンションが調整されたデカい水槽で休ませたら、バスも大分回復するんじゃないかな。

ちょっと脱線するけど、これからはコンクリの上に魚を置いての写真撮影は魚への負担が特に大きくなる季節。

沖堤みたいな日陰や叢が一切なく、水辺まで高さがあるようなとこは、渡船屋がプランターみたいなものを複数個用意すりゃいいと思うんだよね。

で、それを要所要所に置いといて、それをお客さんが共同で使うと。

渡船自体、法的にはグレーなとこもあるみたいだから堤防に備え付けるわけにはいかないだろうから、毎日持ってって毎日持ち帰らなきゃならないけどね。

お客さんが個人で用意するのは大変だからね。そこは、そこでメシ喰ってる方が考えることじゃないかと。

こんなことで魚の資源量が増減するとは思ってない。水温の上下を始め自然環境の変化や漁師の存在の方が影響は大きいと思うけど、

何もやらないよりはやった方がいい

でしょ。大した手間じゃないし。いずれにしても、どんなやり方でもリリースはリリースって言うのは

ちょっと違う

と思うね。釣った魚は全部持ち帰るよってお客さんばかりなら、そんなことに気を遣う必要はないけどね。

話を本筋に戻すと、このお爺ちゃん一人の発想というか拘りがどれだけの

魚の命を救ったのか

ってこと。勿論、このお爺ちゃんが居なかったらアメリカにおけるバストーナメントがここまで規模が大きくなってないかもしれないから、仮定の話は全然意味がないけど

でもね、もし現状の規模で開催されて、お爺ちゃんが「魚を殺すな」って言わなかったら、ウェイインされた魚はみんな死んでたわけで。その数は

天文学的

だよね。B.A.S.S自体もう半世紀の歴史があるんだから。他にも、スポーツフィッシングを確立するにおいて色んな貢献をされたみたい。ご冥福をお祈りいたします。

合掌

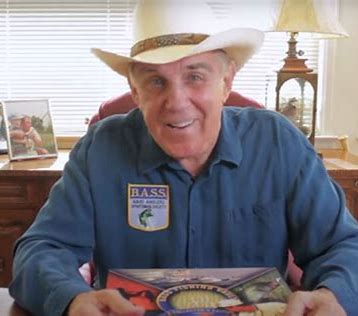

※写真はネット上から拝借

僕はBasserの記事を読むまでは、その存在をまったく知らなかったんですけどね。

アメリカのバスプロトーナメントを主催する、バスアングラースポーツマンソサエティ、所謂

B.A.S.Sの創始者

だそうです。B.A.S.Sの成り立ちとかを並べてたら長くなっちゃうんで、そこは割愛。興味がある方は今発売されてるBasserを手に取ってみて。

B.A.S.Sの創始者ってだけで凄いお爺ちゃんなんだけど、その記事の中で特に感銘を受けたことの一つが、

魚を殺すな

の掛け声のもと、ライブフィッシュによるウェイインのシステムを構築したこと。

スコットさんがB.A.S.Sを作る前から、バスのローカルトーナメントはあったそう。そこでは計量は釣った魚をストリンガーに繋いだ魚をぶら下げてって計ってたそうで。

持ち込まれた魚はみんなデットフィッシュな上に、デットフィッシュだからこその

不正が横行

してたそうで。動機が公正なトーナメント運営なのか、魚族保護の観点なのかはわからないけど、鶴の一声でウェイインの仕方を一変。

バスボートのメーカーの協力を得て、ライブウェルを標準装備したボートを作らせて、ライブフィッシュによるウェイインに切り替えたんだって。

ウェイインショーもド派手にショーアップされた様子ばかり取り上げられがちだけど、会場にでっかい水槽を用意して。

持ち込まれた魚はウェイイン後、一度その水槽で休憩してからリリースされるんだって。この方式に変えてからリリースフィッシュの生存率が80%を超えてるんだって。

この数字はどういう根拠で出された数値なのかはわからないけど、ボートで釣りをしてる人はもしかしたらピンとくるかもしれない。

フック外すのに手間取ったり写真撮った魚を、ボートに備え付けの生け簀や写真のようなプランターで少し休ませるだけで、リリースした時の様子が全然違うからね。

フィッシュグリップで繋いで暫く泳がせておく程度でも、大分違うんじゃないかな。あくまで見た感じですけどね。

エアコンディンションが調整されたデカい水槽で休ませたら、バスも大分回復するんじゃないかな。

ちょっと脱線するけど、これからはコンクリの上に魚を置いての写真撮影は魚への負担が特に大きくなる季節。

沖堤みたいな日陰や叢が一切なく、水辺まで高さがあるようなとこは、渡船屋がプランターみたいなものを複数個用意すりゃいいと思うんだよね。

で、それを要所要所に置いといて、それをお客さんが共同で使うと。

渡船自体、法的にはグレーなとこもあるみたいだから堤防に備え付けるわけにはいかないだろうから、毎日持ってって毎日持ち帰らなきゃならないけどね。

お客さんが個人で用意するのは大変だからね。そこは、そこでメシ喰ってる方が考えることじゃないかと。

こんなことで魚の資源量が増減するとは思ってない。水温の上下を始め自然環境の変化や漁師の存在の方が影響は大きいと思うけど、

何もやらないよりはやった方がいい

でしょ。大した手間じゃないし。いずれにしても、どんなやり方でもリリースはリリースって言うのは

ちょっと違う

と思うね。釣った魚は全部持ち帰るよってお客さんばかりなら、そんなことに気を遣う必要はないけどね。

話を本筋に戻すと、このお爺ちゃん一人の発想というか拘りがどれだけの

魚の命を救ったのか

ってこと。勿論、このお爺ちゃんが居なかったらアメリカにおけるバストーナメントがここまで規模が大きくなってないかもしれないから、仮定の話は全然意味がないけど

でもね、もし現状の規模で開催されて、お爺ちゃんが「魚を殺すな」って言わなかったら、ウェイインされた魚はみんな死んでたわけで。その数は

天文学的

だよね。B.A.S.S自体もう半世紀の歴史があるんだから。他にも、スポーツフィッシングを確立するにおいて色んな貢献をされたみたい。ご冥福をお祈りいたします。

合掌

- 2022年6月3日

- コメント(0)

コメントを見る

taka1028さんのあわせて読みたい関連釣りログ

fimoニュース

登録ライター

- 野生の本能を刺激する

- 1 日前

- はしおさん

- イズム:ビアマグ88F

- 5 日前

- ichi-goさん

- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…

- 9 日前

- hikaruさん

- リールにぴったりラインを巻く

- 11 日前

- papakidさん

- あなたが釣りをはじめた「きっ…

- 11 日前

- ねこヒゲさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 湘南秋鱸、大型捕獲!

- ハマケン

-

- 最近の釣果に感謝

- Kazuma

最新のコメント