プロフィール

ISHIKAWA

神奈川県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

- 【対象魚】シーバス

- 【対象魚】青物

- 【対象魚】フラット

- 【対象魚】カサゴ

- 【対象魚】その他

- 【タックル】アトール

- 【タックル】邪道

- 【タックル】他

- 【ショップ】釣り助

- 【フィールド】沖堤

- 【フィールド】護岸

- 【フィールド】磯

- 【フィールド】サーフ

- 【フィールド】オフショア

- 【取説】ATOLL Gjタラッサ

- 【取説】ATOLL JJシャクラ

- ニコ生

- 沖堤三角理論

- 岸ジギノススメのような持論

- 開発秘話「岸クル物語」

- 沖縄釣行 ガ~ラを求めて

- ビギナーに釣らせる攻略(冬)

- テスト釣行

- WSS

- 本牧ルアーフィッシングフェスティバル

- 大黒シーバスルアーフェスティバル

- イベント・ツアー

- How to

- 食べログ

- その他

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:18

- 昨日のアクセス:78

- 総アクセス数:1180945

QRコード

▼ ビギナーに釣らせる攻略(冬8)

- ジャンル:style-攻略法

- (ビギナーに釣らせる攻略(冬))

●ランディングの間違った常識?!

ランディングは魚が左右に走ったら魚に対してロッドは対角に向けるというのが一般常識ですが、はたしてこれはデイシーバスにおいても正しいと言えるでしょうか。

・・これはNGです。私の常識では。

言い換えるとシーバスに関しては魚とアングラーの距離によってこの常識は真逆に変わります。

まず、シーバスがヒットしてから寄せるまでは常識通り、魚に対してロッドを対角に向けて、魚をコントロールしながら寄せてきます。

寄せるまでの間にシーバスが急浮上したらロッドを前に向けラインテンションを抜くことでエラアライを止められますが、シーバスが急浮上するのが分かるまでには少々慣れが必要です。冬場においてはエラアライのパワーもないため気にする必要もないかと思いますが。

ロッドは曲げすぎず、ゴリ巻きせずに魚を寄せます。

この時、以外と軽視されがちなのがシーバスのヘッドシェイクです。

ヘッドシェイク中はフックにかなり負担がかかってますから、ここで必要以上の負荷をかけたり、巻き取ろうとするとフックを延ばされてしまうため、ヘッドシェイクの振動がロッドに伝わってきたらラインは巻かずにひたすら耐えるのが正解です。

足下付近まで魚が寄ってきたらルアーの位置やフックの方向などをよく確認し、そしてここから表題の常識から真逆のオペレーションへと移行します。

では具体的にどうするのか。

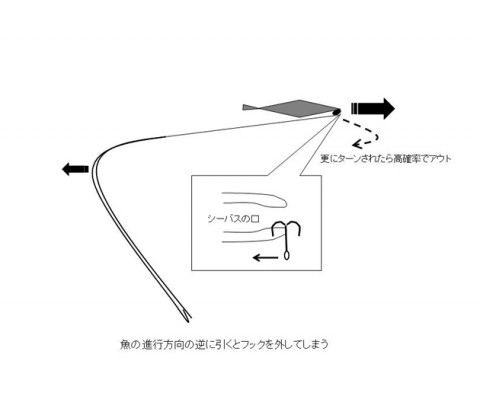

例えば、足元まで寄せてから魚が右向きの状態で抵抗している(右方向に逃げようとしている)場合、この時逆の左側にロッドを向ける所謂一般常識に習った対応を行うとどうなるでしょうか。

寄せてきた魚にかかってるルアーは寄せた直後は大凡はアングラー側にフックアップしており目視できるはずですが、魚の進行方向にかかるベクトルと逆向きにかかるラインからのベクトルを、口の内側からかかったフックの形状に当てはめてイメージするとこれは”フックをはずす行為”に他なりません。

これをやってしまうと、場合によっては口の固いところにかかっていても間が悪いとあっさりとフックが外れてしまうことがあります。

従って、魚を目視できるレンジまで浮かせたら、シーバスの頭が向いている方向にロッドを向け、魚の進行方向にテンションをかけながらシーバスの進路をリードするイメージで誘導していきます。

そして目の前で大きな円か、8の字を書くように、一定のラインテンションと角度を維持したまま誘導しキャッチに持ち込みます。

特に足場の高い場所ではシーバスを足元に寄せてからのバラシが多いと思いますが、一番良くないのはバラシが続くと弱気になってソフト過ぎるランディングになってしまうことです。

こうなると高確率でバラシ病に侵されます。

シーバスに関してはバラシ5~6連発などは良く聞く話ですが、そんな時は寧ろ終始強気なランディングに徹した方が良い結果に繋がるものです。

心当たりのある方もいるのでないかと思います。

何故なら、強気にいくことで無意識のうちにこのランディング手法になっていることがあるからです。

口切れしていたり、フックのかかりが1本であってもこのランディング手法であればそう簡単にはバレません。

デイは魚とルアーの状態をしっかりと目視できますから、ランディングにおいてはそのメリットを生かさない手はないと思います。

- 2012年2月21日

- コメント(0)

コメントを見る

ISHIKAWAさんのあわせて読みたい関連釣りログ

GAN CRAFT(ガンクラフト) ルアー ジョインテッドクローマグナム230SS

posted with amazlet at 17.11.29

GAN CRAFT(ガンクラフト)

fimoニュース

登録ライター

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 17 時間前

- 濵田就也さん

- Requiescat in pace

- 23 時間前

- rattleheadさん

- メガバス:ドッグXJr.COAYU

- 3 日前

- ichi-goさん

- 野生の本能を刺激する

- 7 日前

- はしおさん

- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…

- 15 日前

- hikaruさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 湘南秋鱸、大型捕獲!

- ハマケン

-

- 最近の釣果に感謝

- Kazuma

最新のコメント