プロフィール

yoshi

千葉県

プロフィール詳細

検索

タグ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:15

- 昨日のアクセス:58

- 総アクセス数:255656

▼ 江戸鱸「昔はよかった」これ如何に?

■「昔は良かった」ループ説 ■

ズラリズラリと並ぶ釣り人。

年配の方から異国の若者達まで。満潮から3時間が経とうか?、いっこうに竿は曲がる気配は無く、今夜はダメだねと。

半ば諦めに近い胸中で年配の方としばし談笑をするのであった。

話の流れから「昔は良かった。流れがこうで、この時期は良く釣れた。アソコにアレが出来て川の流れが変わってしまった。」

釣りを始めて間もない十数年前も

「昔は良かった。あの頃は・・・。」と仰る方は、いらっしゃったw

「昔は良かった。あの頃は・・、」って。

その昔の人もまた。同じ事を言っています。

つまり、こう言うこと?

「昔は良かった。」←…………←「昔は良かった。」←「昔は良かった。」←今ココ。

「昔の昔の………の昔」>………>「昔の昔の昔」>「昔の昔」>「昔」>「今」

ちょww、昔って、どんだけ良かったの?って。

■江戸魚捕物語■

ときは元禄、戦国の時代は終わりを迎え太平の世となった江戸時代。

戦がなく、暇を持て余した武士達の中でも釣りに興じる者は少なくない。

釣の歴史を紐解けば、江戸の時代に発達したとされる。

今も昔も、いつの世にも。

釣りが好きな者はいるものなのです。

“元禄二年(一六八九)四月、江戸城の堀や溜池で鯉と鮒を密漁した件で九人の男が捕らえられ、五月十一日に全員が死罪となり、うち三人の首が獄門刑として品川の街道筋にさらされたのだ。”

引用 長辻象平氏 (2003年4月21日)『江戸の釣り』株式会社 平凡社「P-71」

とあるように、魚を捕ることで死罪に処される者までいた。

5代将軍 徳川綱吉による、生き物を尊ぶことを旨とした政策「生類憐れみの令」のお触れによるものであり、その対象は犬鳥馬をはじめ蚊や魚類にも及ぶもので、趣味として魚を捕ることは御法度とされていた。

いやいやいや、話が違うぞ。

「昔は良かった」と言うから江戸時代にまで遡ってみたと言うのに。

犬公方こと徳川綱吉が健在の間は釣りをする事は出来なかった・・・、のだが。

闇に紛れ、禁令に抗う者たち。

その者たちの名を「闇の釣人(つりゅうど)」。

と呼ばれる者たちが、''居た''とか居ないとか・・・。

fimo

時は流れ、犬公方の死後。

「生類憐れみの令」は廃止となり、武士や庶民、更には正室の女性まで。老若男女、釣に興じる姿が浮世絵に描かれることもしばしば。

釣りガールは江戸時代にも存在していたのです。

この時代の釣りの対象は''ハゼ''であったり''ボラ''であり、タナゴ然りフナ然り。

何しろまだリールの無い時代、和竿にテグスを結んだシンプルな道具仕立で岡(丘)釣から釣れる魚が人気となった。

なかでも、アオギスは人気の対象であり、『何羨録(かせんろく)』と言う文献はアオギス釣りを中心とした、釣りに纏わる情報(釣場、薀蓄、仕掛、天候の読み方等)が書かれ''上中下''の三部構成で綴った日本最古の''釣指南書''とされている。

高下駄を履いて遠浅の干潟に立つ者や脚立に跨り、糸を垂らしてアオギスを釣ることが江戸の夏の風物詩となっていたようで。

なんとまぁ、エクストリームなw

■江戸時代的釣道具仕立■

釣針においては、実に三十種類以上あり、それぞれに考案者の名を擬えた呼び名となっていた。根掛かりしたら仕掛けハリスを失わぬよう、針が伸びる軟らかい針で出来ており、大物が掛かれば、はなから針が伸びる前提とし、曲がった針を戻す道具を忍ばせていた。

刀を作る技術があったのだから、伸びない硬い針を作ることは可能だったのではないか?

つまり、竿、若しくはテグスとの兼ね合いで、敢えて伸びる針を使い、道具をとても大切に扱っていたのですね。

根掛かりもラインブレイクも?させたくない。糸は天然素材(蛾の幼虫の絹糸腺)で伸びた針も治して使う。このころの釣は現在よりも遥かに環境に優しかったワケなのです。

趣味の釣の対象としては強すぎるヒキに道具が保たなかったことが理由からか?、この時代、鱸に関する資料や文献はあまり多くは残されてはいないのですが

■江戸之鱸■

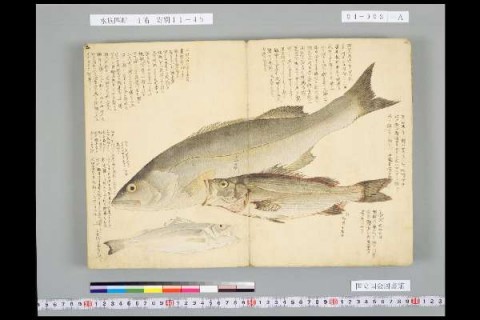

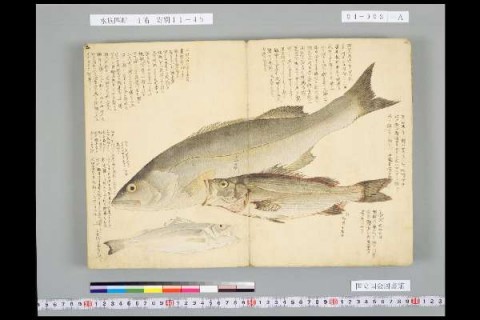

出典/国立国会図書館デジタルコレクション/水族四帖 冬 3コマ目

奥倉辰行//著 水族四帖 春夏秋冬の4冊から成る。

おそらくは江戸後期(1850年以前)に描かれたものとされる鱸の姿は、見慣れた鱸そのものである。

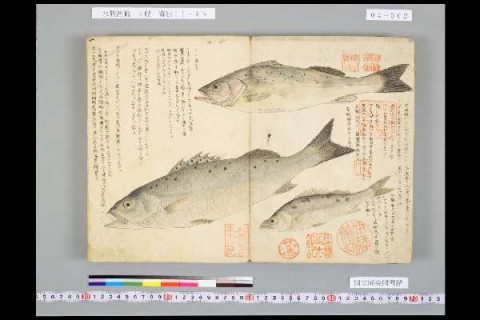

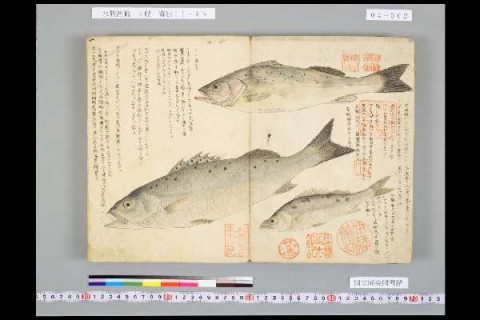

出典/国立国会図書館デジタルコレクション/水族四帖 冬2コマ目

当時の人の言葉で綴られた脚注は大変興味深く、辛うじて読み取れる脚注の意から

下総絹川セイゴ スズキ利根川ヨリ上リ来ル

絹川→鬼怒川のどのあたりで捕れたのかは不明、当時より鱸は川を上る魚との認識がなされていた。

セイゴ ヨリ フツコ マデ黒斑アリ

スズキ トナレバ斑点 薄レ〜夏間ニ上ルテ冬ハ海ニアリ

夏の間に川を上り、冬は海にいる。

まさしく!!!

約170年前から鱸の生態についての知識があったワケですよ!

約170年経った現在でも鱸の生態についての知識は殆ど変わってないんじゃないかと思います。産卵場所ですら、''だいたい ここらへん''ってだけで、未だに詳細は解っていない?のですから。

ときに釣を禁じられ、それでも命掛けで竿を握り。道楽として興じた釣の虜となった者はなにも、江戸の世だけに留まらず。

令和の世にも、また。日々魚を追いかける釣人がいるということを鱸を含め魚達は知っているのでしょうね。

釣の対象となっていた鯔からすれば

「いまの方が良い」

かたや趣味としての釣で対象となることはあまりなかった鱸としては

「昔は良かった、あの頃は」

なのでしょうw

では!

※記事内容の一部に加筆、修正をしました(2020年2月19日)

ズラリズラリと並ぶ釣り人。

年配の方から異国の若者達まで。満潮から3時間が経とうか?、いっこうに竿は曲がる気配は無く、今夜はダメだねと。

半ば諦めに近い胸中で年配の方としばし談笑をするのであった。

話の流れから「昔は良かった。流れがこうで、この時期は良く釣れた。アソコにアレが出来て川の流れが変わってしまった。」

釣りを始めて間もない十数年前も

「昔は良かった。あの頃は・・・。」と仰る方は、いらっしゃったw

「昔は良かった。あの頃は・・、」って。

その昔の人もまた。同じ事を言っています。

つまり、こう言うこと?

「昔は良かった。」←…………←「昔は良かった。」←「昔は良かった。」←今ココ。

「昔の昔の………の昔」>………>「昔の昔の昔」>「昔の昔」>「昔」>「今」

ちょww、昔って、どんだけ良かったの?って。

■江戸魚捕物語■

ときは元禄、戦国の時代は終わりを迎え太平の世となった江戸時代。

戦がなく、暇を持て余した武士達の中でも釣りに興じる者は少なくない。

釣の歴史を紐解けば、江戸の時代に発達したとされる。

今も昔も、いつの世にも。

釣りが好きな者はいるものなのです。

“元禄二年(一六八九)四月、江戸城の堀や溜池で鯉と鮒を密漁した件で九人の男が捕らえられ、五月十一日に全員が死罪となり、うち三人の首が獄門刑として品川の街道筋にさらされたのだ。”

引用 長辻象平氏 (2003年4月21日)『江戸の釣り』株式会社 平凡社「P-71」

とあるように、魚を捕ることで死罪に処される者までいた。

5代将軍 徳川綱吉による、生き物を尊ぶことを旨とした政策「生類憐れみの令」のお触れによるものであり、その対象は犬鳥馬をはじめ蚊や魚類にも及ぶもので、趣味として魚を捕ることは御法度とされていた。

いやいやいや、話が違うぞ。

「昔は良かった」と言うから江戸時代にまで遡ってみたと言うのに。

犬公方こと徳川綱吉が健在の間は釣りをする事は出来なかった・・・、のだが。

闇に紛れ、禁令に抗う者たち。

その者たちの名を「闇の釣人(つりゅうど)」。

と呼ばれる者たちが、''居た''とか居ないとか・・・。

fimo

時は流れ、犬公方の死後。

「生類憐れみの令」は廃止となり、武士や庶民、更には正室の女性まで。老若男女、釣に興じる姿が浮世絵に描かれることもしばしば。

釣りガールは江戸時代にも存在していたのです。

この時代の釣りの対象は''ハゼ''であったり''ボラ''であり、タナゴ然りフナ然り。

何しろまだリールの無い時代、和竿にテグスを結んだシンプルな道具仕立で岡(丘)釣から釣れる魚が人気となった。

なかでも、アオギスは人気の対象であり、『何羨録(かせんろく)』と言う文献はアオギス釣りを中心とした、釣りに纏わる情報(釣場、薀蓄、仕掛、天候の読み方等)が書かれ''上中下''の三部構成で綴った日本最古の''釣指南書''とされている。

高下駄を履いて遠浅の干潟に立つ者や脚立に跨り、糸を垂らしてアオギスを釣ることが江戸の夏の風物詩となっていたようで。

なんとまぁ、エクストリームなw

■江戸時代的釣道具仕立■

釣針においては、実に三十種類以上あり、それぞれに考案者の名を擬えた呼び名となっていた。根掛かりしたら仕掛けハリスを失わぬよう、針が伸びる軟らかい針で出来ており、大物が掛かれば、はなから針が伸びる前提とし、曲がった針を戻す道具を忍ばせていた。

刀を作る技術があったのだから、伸びない硬い針を作ることは可能だったのではないか?

つまり、竿、若しくはテグスとの兼ね合いで、敢えて伸びる針を使い、道具をとても大切に扱っていたのですね。

根掛かりもラインブレイクも?させたくない。糸は天然素材(蛾の幼虫の絹糸腺)で伸びた針も治して使う。このころの釣は現在よりも遥かに環境に優しかったワケなのです。

趣味の釣の対象としては強すぎるヒキに道具が保たなかったことが理由からか?、この時代、鱸に関する資料や文献はあまり多くは残されてはいないのですが

■江戸之鱸■

出典/国立国会図書館デジタルコレクション/水族四帖 冬 3コマ目

奥倉辰行//著 水族四帖 春夏秋冬の4冊から成る。

おそらくは江戸後期(1850年以前)に描かれたものとされる鱸の姿は、見慣れた鱸そのものである。

出典/国立国会図書館デジタルコレクション/水族四帖 冬2コマ目

当時の人の言葉で綴られた脚注は大変興味深く、辛うじて読み取れる脚注の意から

下総絹川セイゴ スズキ利根川ヨリ上リ来ル

絹川→鬼怒川のどのあたりで捕れたのかは不明、当時より鱸は川を上る魚との認識がなされていた。

セイゴ ヨリ フツコ マデ黒斑アリ

スズキ トナレバ斑点 薄レ〜夏間ニ上ルテ冬ハ海ニアリ

夏の間に川を上り、冬は海にいる。

まさしく!!!

約170年前から鱸の生態についての知識があったワケですよ!

約170年経った現在でも鱸の生態についての知識は殆ど変わってないんじゃないかと思います。産卵場所ですら、''だいたい ここらへん''ってだけで、未だに詳細は解っていない?のですから。

ときに釣を禁じられ、それでも命掛けで竿を握り。道楽として興じた釣の虜となった者はなにも、江戸の世だけに留まらず。

令和の世にも、また。日々魚を追いかける釣人がいるということを鱸を含め魚達は知っているのでしょうね。

釣の対象となっていた鯔からすれば

「いまの方が良い」

かたや趣味としての釣で対象となることはあまりなかった鱸としては

「昔は良かった、あの頃は」

なのでしょうw

では!

※記事内容の一部に加筆、修正をしました(2020年2月19日)

- 2020年2月16日

- コメント(0)

コメントを見る

yoshiさんのあわせて読みたい関連釣りログ

fimoニュース

登録ライター

- 野生の本能を刺激する

- 2 日前

- はしおさん

- イズム:ビアマグ88F

- 6 日前

- ichi-goさん

- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…

- 10 日前

- hikaruさん

- リールにぴったりラインを巻く

- 12 日前

- papakidさん

- あなたが釣りをはじめた「きっ…

- 12 日前

- ねこヒゲさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 湘南秋鱸、大型捕獲!

- ハマケン

-

- 最近の釣果に感謝

- Kazuma