プロフィール

工藤

その他

プロフィール詳細

カレンダー

検索

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:63

- 昨日のアクセス:258

- 総アクセス数:4699380

▼ 流行りで曲がるはダメね

- ジャンル:釣り具インプレ

ロッドにおける素材の仕事とは、何なんだろうか?

数年前からTulalaでロッドの開発プロセスに携わり、「自分の好きなロッドを作ってよい」という事になり、初めてぶつかったのがこの問題だった。

それまでは様々なロッドを使ってきて、「出来ているものに、どこが良い、どこが悪い」の評価はしてきていたけど、「じゃぁ自分で作る」となった瞬間に、とても大きな壁にぶつかったような気がする。

もちろんロッドは好き嫌いって部分がある。

だけど、何かを作るときはかならず「目指すべく姿」を思い浮かべなくては、途中でブレまくってしまいゴールなんて何時までたっても近づいては来ない。

だから絶対的な基本コンセプトを立てて、そこへプロトを照らし合わせて評価をしながら進めていく。

そうやって手探りで始めたのが、ハーモニクス89だった。

良いロッドを作りたい→良いロッドって何だろう?→自分の釣りに欲しいもの。

これが極論だと思う。

シーバスロッドはパリパリの高弾性にファーストテーパーが常識になった当時、「ロッドは曲がる事が大事」というテーマで挑んできた。

これはいつもイベントでも言ってきたことなんだけど、そもそもシーバスロッドの歴史はロッド以外のアイテムの変化に翻弄されてきた。

昔、ナイロンラインが常識のころは、回遊する魚をロングロッドで待ち続ける釣りがメイン。ばれないように柔らかい竿を使っていたが、港湾ストラクチャーではそのストロークとファイトスタイルから大きな魚は取りにくいとされてきた。

そこへ伸びないPEラインが登場し、「積極的に掛けていく」というスタイルがバスブームの延長に乗り流行りだす。

その釣りは、ルアーの操作性とストラクチャーから無理やり引きずり出す為に、今までのシーバスロッドとは異なる極端なバットパワーを秘めたショートロッドを求める方向へと進む。

実際に、PEラインはバレるのでシーバスに向かないという意見が多かったのだが、シーバスユーザーの多い関東港湾部から、着実に釣果至上主義とともにそれは広がっていった。

やがてこの流れは、トラブらないPEラインの進化とともに、「キャスト性能と感度が良い」という副産物を生みだした。

そこからわずか数年でPEラインが当たり前になり、9fを超えるロングロッドもファーストテーパーが主流となる。

そこで登場したのが、4軸をはじめとする高弾性カーボンシート。

簡単に言えば、軽くて硬いので、ロッドへ使えば薄く感度が良く強い。

ちゃんと使える人は、フルキャスト時の飛距離が伸びた(でもPEの恩恵のほうが強いような)。

これもあっという間に広まり、一時は「4軸じゃないとロッドは売れない」なんて言われるようになり、実際は4軸じゃないけどわざわざ4軸ガラシートを張る安価版ロッドまで出る始末。

このころになると、釣り人は一つの現象に苦しむようになる。

やたらバレるのである。

私もコレに嵌った口なのだが、大体二つのパターンが多かった。・

・フックが伸びる

・口の外にかかってる

伸びないPEライン、曲がらないロッド、そして高反発による叩き。

当たり前だけど、ロッドの強さはそのまま針にも同じことが作用するのだ。

その為に、デカい魚でフックがことごとく伸びたし、固いロッドを嫌がって無駄に暴れる魚は、浅い掛かりをたやすく外す。

そこで発売されたのが、ガマカツの固い針。

すぐに飛びついた。

ちなみに刺さりも抜群に良い。

昔ブログでも出したけど、圧倒的に先端形状も良いし固いからポイントが逃げない。

バレ防止に、フックサイズを1番手上げるのも有効だ。

こうして、伸びない糸、伸びない針、曲がらない竿を手に釣りをすると、またあることに気が付く。

身切れの何と多い事か・・・

全部硬くなったら、魚の口が飛ぶのかと。

ハーモニクス89の開発は、この頃に始まった。

「強くなりすぎたシステムを、ロッドで逃がす」

特にウェーディングの釣りにおいて、一番リスクの高い最後のランディングまでの各プロセスにおいて、それぞれにロッドへ求める条件を洗い出しながらの作業だった。

キャストでの適正な曲がり。

バイトでの入り、乗せ、掛けの三要素。

ファイトにおけるトラクションの安定性。

キャッチでのバットの曲がり。

イメージしていたのが「キャストできるヘラ竿」だったが、作ってくれている工場の設計者も最初はなかなか理解をしてくれることができなかった。

なんせシーバスロッドはどこもかしこもファーストテーパーな時代なもんで、最初のころのサンプルは今だから言えるが手元に来るたびにため息が出ていた(笑)

ダメか?と諦めかけた時に直接工場へ行く機会ができ、そこで作り手側の設計者へひたすら「シーバスの釣りに必要な曲がり」の話をした。

シーバスは、基本的に巻物の釣りなのだ。

止めてるルアーを食わせ、それを掛ける釣りではない。

そこに感度とか言ってる時点で、まったく話にならない。

(感度欲しい釣りは港湾の一部と真冬のボトムノックぐらい。あれは痛いほどの感度重視が強い)

やがて一本のサンプルとともに89は答えに向かって動き出せた。

最終プロトが出来上がってもう3年たつだろうか。

今では現行モデルの素材の中では、「曲がる必要性を最初に具体的な製品にした」と認めてもらえる製品となった。

なぜ今更こんなおさらいみたいな事を書いているか。

それは、先日のフィッシングショーでとても気になる事があったのだ。

どうも最近は「曲がる竿」が流行りらしい。

素材の進化は別の話として、「竿は曲がることが大事」というコピーが、この2年でものすごく増えた。

この現象を見て、凄いことだなと素直に感じた。

なぜならば、ハーモニクス89の開発段階で、「強度を落とさずに軽くて曲がる」は、自分の中では諦めていた事実があったのだ。

固いという材質の変化を変えず、高弾性で曲げるってことは一つのリスクが伴う。

それが破損リスク。

それを簡単に説明すると・・・

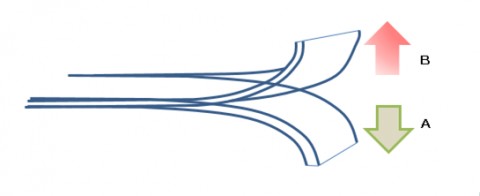

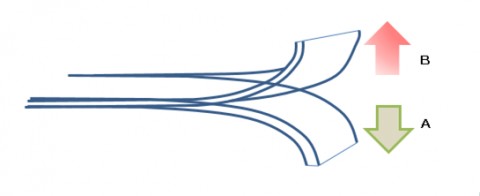

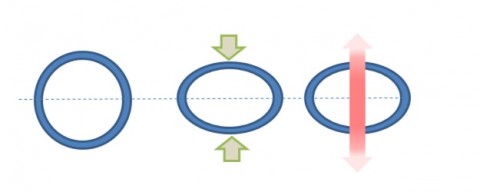

みんながイメージしているロッド(カ―ボン)の反発ってこんな感じ?

これはある意味では正しいのだが、ロッドというものの「曲がる」のイメージは少し違う。

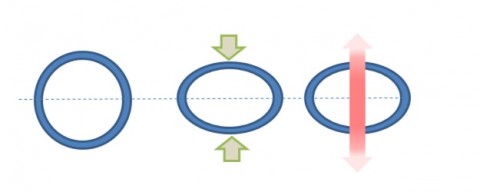

パイプをつぶしているのだ。

これを理解するのに、正直1年かかった。

高反発とは、このつぶれが元に戻る復元力をいう。

判り易くする為、単純な話しにする。

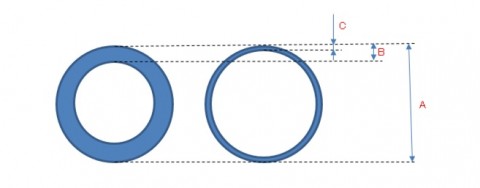

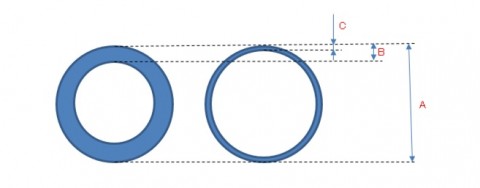

同じ素材で外径Aが同じ場合、内径Bと内径Cではどちらが強度があるか。

まぁ悩む必要はあんまりない。

アングラーが「ムッチリしている」というのが、内径の厚みがあるBのほう。

ちなみに曲がりにくい。

では今度は、異なる内径で同じ曲がりを出す為には、BとCではどちらが高反発な素材にする必要があるのか?

これも簡単で、薄いCを高反発素材にする必要がある。

ここにもうひとつ、「硬い=衝撃に弱い」この工業物理の超基本が合わさって、パイプのつぶれが発生する。

単純に、これなのだ。

高弾性で曲げるには、薄くする。

それは著しく強度を下げることも意味した。

ホントはこれに、径の変化だの樹脂の量だの異なるカーボンを巻くだのとあるのだが、行きつくところ、私はロッド作りとはテーパーデザインがすべてだと思っている。

その基本があって、巻きのパターンでの調整(±の妥協)の意味があるのではないかと。

高弾性で軽くて曲がるロッドは、実は簡単にできる。

薄くていつ壊れるか恐ろしいけど。

重くて曲がるロッドも、これまた簡単にできる。

どこまでも曲がるからパワーが出ないけど。

壊れなくて、バランスの良い曲がるロッド。

これは本当に難しかった。

結果、トータルの重さを犠牲にして、ウェイトバランスでそれを消す方向性にした。

実際に89は、数値上の重量では決して軽いロッドではないが、ユーザーから重くて使いにくいと言われたことはない。

しかし、今回のFSでは、かなり多くのメーカーが「曲がる」を前面に押し出し、しかも軽いロッドを作ってきたのには、本当に驚いてしまった。

数年前に「新発売のロッドには、距離以外の要素は受け入れられない」と言われたことを思い浮かべると、曲がるロッドが増えることは業界全体(ユーザーの視点)の動きとして良いことだと思う。

ただ、全部が全部、その言葉通りかというと、残念な物もあった。

会場で曲がるをテーマにしたロッドを片端から触ってみたけど、曲がらない(言葉だけの)ロッドもあったし、曲がるけどこれは恐怖!というものも在った。

全く曲がらないロッドを「このロッドは曲がります!」ってのが通っちゃうんじゃ、ユーザーは本当に難しい選択を迫られていると思う。

そもそも素材云々や技術ではなく、作り手(テスター)の釣りそのものが、曲がりを求めていなくては、バランスの良い曲がるロッドは出来ない。

極端な話し、磯や港湾等の「ひきはがす必要がある」時以外でポンピングするようならば、曲がる竿を使う意味はあまりない。

というか、曲がるというメリットと曲がらないというデメリットを理解していない。

これから数年、少し矛盾することが起きるかもしれない。

ただ、この時期を過ぎれば、ユーザーは本当に「良いロッド」の意味を考える時代が来るかもしれない。

釣りの用途に合わせ、理想のアクションは確実に存在する。

シーバス一つとっても、フィールドに対してアングラーの思惑は様々であり、それを一色単に「バーサタイルなロッドでこなせる」というのは、売り文句としては譲投手ではあるが、突き詰めていくほどに1本のロッドでカバーできることは少ないことに気が付くだろう。

あんまり言いたくないが、その理想を達成することはおそらく一生無理だ。

ルアーも糸も、そしてフィールドも変わっていくし、ロッドの素材も新しいものが生まれる可能性は十分にある。

だから我々テスターは、メーカーにフィールドで起きている本当のことを伝え、より良いものを作り出すために居るのだ。

宣伝も大事だけど、それ以上に進化への種を釣りから拾う事のほうが大事なのだ。

それを忘れてはいけないね。

ただ、評価とはユーザーが決めること。

この枠からは出れない。

数年前からTulalaでロッドの開発プロセスに携わり、「自分の好きなロッドを作ってよい」という事になり、初めてぶつかったのがこの問題だった。

それまでは様々なロッドを使ってきて、「出来ているものに、どこが良い、どこが悪い」の評価はしてきていたけど、「じゃぁ自分で作る」となった瞬間に、とても大きな壁にぶつかったような気がする。

もちろんロッドは好き嫌いって部分がある。

だけど、何かを作るときはかならず「目指すべく姿」を思い浮かべなくては、途中でブレまくってしまいゴールなんて何時までたっても近づいては来ない。

だから絶対的な基本コンセプトを立てて、そこへプロトを照らし合わせて評価をしながら進めていく。

そうやって手探りで始めたのが、ハーモニクス89だった。

良いロッドを作りたい→良いロッドって何だろう?→自分の釣りに欲しいもの。

これが極論だと思う。

シーバスロッドはパリパリの高弾性にファーストテーパーが常識になった当時、「ロッドは曲がる事が大事」というテーマで挑んできた。

これはいつもイベントでも言ってきたことなんだけど、そもそもシーバスロッドの歴史はロッド以外のアイテムの変化に翻弄されてきた。

昔、ナイロンラインが常識のころは、回遊する魚をロングロッドで待ち続ける釣りがメイン。ばれないように柔らかい竿を使っていたが、港湾ストラクチャーではそのストロークとファイトスタイルから大きな魚は取りにくいとされてきた。

そこへ伸びないPEラインが登場し、「積極的に掛けていく」というスタイルがバスブームの延長に乗り流行りだす。

その釣りは、ルアーの操作性とストラクチャーから無理やり引きずり出す為に、今までのシーバスロッドとは異なる極端なバットパワーを秘めたショートロッドを求める方向へと進む。

実際に、PEラインはバレるのでシーバスに向かないという意見が多かったのだが、シーバスユーザーの多い関東港湾部から、着実に釣果至上主義とともにそれは広がっていった。

やがてこの流れは、トラブらないPEラインの進化とともに、「キャスト性能と感度が良い」という副産物を生みだした。

そこからわずか数年でPEラインが当たり前になり、9fを超えるロングロッドもファーストテーパーが主流となる。

そこで登場したのが、4軸をはじめとする高弾性カーボンシート。

簡単に言えば、軽くて硬いので、ロッドへ使えば薄く感度が良く強い。

ちゃんと使える人は、フルキャスト時の飛距離が伸びた(でもPEの恩恵のほうが強いような)。

これもあっという間に広まり、一時は「4軸じゃないとロッドは売れない」なんて言われるようになり、実際は4軸じゃないけどわざわざ4軸ガラシートを張る安価版ロッドまで出る始末。

このころになると、釣り人は一つの現象に苦しむようになる。

やたらバレるのである。

私もコレに嵌った口なのだが、大体二つのパターンが多かった。・

・フックが伸びる

・口の外にかかってる

伸びないPEライン、曲がらないロッド、そして高反発による叩き。

当たり前だけど、ロッドの強さはそのまま針にも同じことが作用するのだ。

その為に、デカい魚でフックがことごとく伸びたし、固いロッドを嫌がって無駄に暴れる魚は、浅い掛かりをたやすく外す。

そこで発売されたのが、ガマカツの固い針。

すぐに飛びついた。

ちなみに刺さりも抜群に良い。

昔ブログでも出したけど、圧倒的に先端形状も良いし固いからポイントが逃げない。

バレ防止に、フックサイズを1番手上げるのも有効だ。

こうして、伸びない糸、伸びない針、曲がらない竿を手に釣りをすると、またあることに気が付く。

身切れの何と多い事か・・・

全部硬くなったら、魚の口が飛ぶのかと。

ハーモニクス89の開発は、この頃に始まった。

「強くなりすぎたシステムを、ロッドで逃がす」

特にウェーディングの釣りにおいて、一番リスクの高い最後のランディングまでの各プロセスにおいて、それぞれにロッドへ求める条件を洗い出しながらの作業だった。

キャストでの適正な曲がり。

バイトでの入り、乗せ、掛けの三要素。

ファイトにおけるトラクションの安定性。

キャッチでのバットの曲がり。

イメージしていたのが「キャストできるヘラ竿」だったが、作ってくれている工場の設計者も最初はなかなか理解をしてくれることができなかった。

なんせシーバスロッドはどこもかしこもファーストテーパーな時代なもんで、最初のころのサンプルは今だから言えるが手元に来るたびにため息が出ていた(笑)

ダメか?と諦めかけた時に直接工場へ行く機会ができ、そこで作り手側の設計者へひたすら「シーバスの釣りに必要な曲がり」の話をした。

シーバスは、基本的に巻物の釣りなのだ。

止めてるルアーを食わせ、それを掛ける釣りではない。

そこに感度とか言ってる時点で、まったく話にならない。

(感度欲しい釣りは港湾の一部と真冬のボトムノックぐらい。あれは痛いほどの感度重視が強い)

やがて一本のサンプルとともに89は答えに向かって動き出せた。

最終プロトが出来上がってもう3年たつだろうか。

今では現行モデルの素材の中では、「曲がる必要性を最初に具体的な製品にした」と認めてもらえる製品となった。

なぜ今更こんなおさらいみたいな事を書いているか。

それは、先日のフィッシングショーでとても気になる事があったのだ。

どうも最近は「曲がる竿」が流行りらしい。

素材の進化は別の話として、「竿は曲がることが大事」というコピーが、この2年でものすごく増えた。

この現象を見て、凄いことだなと素直に感じた。

なぜならば、ハーモニクス89の開発段階で、「強度を落とさずに軽くて曲がる」は、自分の中では諦めていた事実があったのだ。

固いという材質の変化を変えず、高弾性で曲げるってことは一つのリスクが伴う。

それが破損リスク。

それを簡単に説明すると・・・

みんながイメージしているロッド(カ―ボン)の反発ってこんな感じ?

これはある意味では正しいのだが、ロッドというものの「曲がる」のイメージは少し違う。

パイプをつぶしているのだ。

これを理解するのに、正直1年かかった。

高反発とは、このつぶれが元に戻る復元力をいう。

判り易くする為、単純な話しにする。

同じ素材で外径Aが同じ場合、内径Bと内径Cではどちらが強度があるか。

まぁ悩む必要はあんまりない。

アングラーが「ムッチリしている」というのが、内径の厚みがあるBのほう。

ちなみに曲がりにくい。

では今度は、異なる内径で同じ曲がりを出す為には、BとCではどちらが高反発な素材にする必要があるのか?

これも簡単で、薄いCを高反発素材にする必要がある。

ここにもうひとつ、「硬い=衝撃に弱い」この工業物理の超基本が合わさって、パイプのつぶれが発生する。

単純に、これなのだ。

高弾性で曲げるには、薄くする。

それは著しく強度を下げることも意味した。

ホントはこれに、径の変化だの樹脂の量だの異なるカーボンを巻くだのとあるのだが、行きつくところ、私はロッド作りとはテーパーデザインがすべてだと思っている。

その基本があって、巻きのパターンでの調整(±の妥協)の意味があるのではないかと。

高弾性で軽くて曲がるロッドは、実は簡単にできる。

薄くていつ壊れるか恐ろしいけど。

重くて曲がるロッドも、これまた簡単にできる。

どこまでも曲がるからパワーが出ないけど。

壊れなくて、バランスの良い曲がるロッド。

これは本当に難しかった。

結果、トータルの重さを犠牲にして、ウェイトバランスでそれを消す方向性にした。

実際に89は、数値上の重量では決して軽いロッドではないが、ユーザーから重くて使いにくいと言われたことはない。

しかし、今回のFSでは、かなり多くのメーカーが「曲がる」を前面に押し出し、しかも軽いロッドを作ってきたのには、本当に驚いてしまった。

数年前に「新発売のロッドには、距離以外の要素は受け入れられない」と言われたことを思い浮かべると、曲がるロッドが増えることは業界全体(ユーザーの視点)の動きとして良いことだと思う。

ただ、全部が全部、その言葉通りかというと、残念な物もあった。

会場で曲がるをテーマにしたロッドを片端から触ってみたけど、曲がらない(言葉だけの)ロッドもあったし、曲がるけどこれは恐怖!というものも在った。

全く曲がらないロッドを「このロッドは曲がります!」ってのが通っちゃうんじゃ、ユーザーは本当に難しい選択を迫られていると思う。

そもそも素材云々や技術ではなく、作り手(テスター)の釣りそのものが、曲がりを求めていなくては、バランスの良い曲がるロッドは出来ない。

極端な話し、磯や港湾等の「ひきはがす必要がある」時以外でポンピングするようならば、曲がる竿を使う意味はあまりない。

というか、曲がるというメリットと曲がらないというデメリットを理解していない。

これから数年、少し矛盾することが起きるかもしれない。

ただ、この時期を過ぎれば、ユーザーは本当に「良いロッド」の意味を考える時代が来るかもしれない。

釣りの用途に合わせ、理想のアクションは確実に存在する。

シーバス一つとっても、フィールドに対してアングラーの思惑は様々であり、それを一色単に「バーサタイルなロッドでこなせる」というのは、売り文句としては譲投手ではあるが、突き詰めていくほどに1本のロッドでカバーできることは少ないことに気が付くだろう。

あんまり言いたくないが、その理想を達成することはおそらく一生無理だ。

ルアーも糸も、そしてフィールドも変わっていくし、ロッドの素材も新しいものが生まれる可能性は十分にある。

だから我々テスターは、メーカーにフィールドで起きている本当のことを伝え、より良いものを作り出すために居るのだ。

宣伝も大事だけど、それ以上に進化への種を釣りから拾う事のほうが大事なのだ。

それを忘れてはいけないね。

ただ、評価とはユーザーが決めること。

この枠からは出れない。

- 2016年2月9日

- コメント(6)

コメントを見る

メガバス(Megabass) (2019-10-18)

価格:¥2,970

価格:¥2,970

fimoニュース

登録ライター

本日のGoodGame

シーバス

-

- 真夏の九頭竜川シーバスを求めて

- JUMPMAN

ユーザーがメーカーの戦略を時代の流れと勘違いする時代だと感じています。

新製品=良い物

とは限らない事を分かる人が増える時代が来ることを祈ります。

シノビー

秋田県