プロフィール

オニギリ

香川県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

最近の投稿

タグ

- マグロ

- カンパチ

- シイラ

- ブリ

- サワラ

- カツオ

- サバ

- マダイ

- ヒラメ

- マゴチ

- 太刀魚

- アコウ

- オオモンハタ

- アカハタ

- アイナメ

- シーバス

- ヒラスズキ

- チヌ

- メバル

- アジ

- アオリイカ

- ショアジギング

- メバリング

- アジング

- チニング

- エギング

- 笑ったら寝ろ

- もうダメぽ

- 料理

- 逝きそうです

- 逝ってもいいですか

- オレのLIFEはゼロ

- 外道ですが何か(・д・)?

- ドMですが何か(・∀・)?

- 本人おお真面目(´・ω・`)

- 魚種不明

- ひゃっは~♪

- オレも外道(笑)

- タグだけで笑わせてやる

- 台風前後でテンションMAX

- 無駄にタグだけ長い

- 一投稿で3倍綴るブログ

- 文字数パネェ

- YouTube

- タックル

- 原点

- 暇つぶしに読むログ

- 及川ZACCO × オニギリ Project

- 都市伝説

- 環境問題

- 未来図

- 本文より追伸の方が重要

- 前振り長げーよ(笑)

- 島くらしのススメ

- 鬼斬黙示録

- ハゲでごめんなさい

- 終末ジャーナル

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:4

- 昨日のアクセス:153

- 総アクセス数:477190

QRコード

禍福は糾える縄の如し

(かふくはあざなえるなわのごとし)とは、

人生をより合わさった縄にたとえて、幸福と不幸は変転するものだという意味の故事成語です。

不幸を嘆いていると、いつの間にか幸福となり、幸福を喜んでいると、また不幸になる、ちょうどそれは「より合わせた縄のように表裏が交互にやってくる」ということを表しています。

感染病に心を悩まし、外出を控えたりている方が殆どだと思います。 人生不幸ばかりではありません。

希望を持って生きて行きましょう!

▼ それで良いのかFGノット【74尾目】

- ジャンル:style-攻略法

- (魚種不明, タックル, オレも外道(笑), 無駄にタグだけ長い, オレのLIFEはゼロ, もうダメぽ, 一投稿で3倍綴るブログ, 文字数パネェ, 外道ですが何か(・д・)?)

以前の様に、面白い 「自虐ネタ」 が書けない、オニギリで御座います(笑)

いつの頃からツマラン記事になったんだろう…

過去ログ読み返して、自分でも笑ってしまう記事あるんやけど、最近のログにキレが無い。

予告では、エギングロッドのインプレでしたが、今回はFGノットについて考察したいと思います(笑) インプレと共にアオリ掲載する予定でしたが、

南伊豆にエントリーして、

甲イカしか釣って無いんだなコレが(爆)

最近、一番近くのポイントでワラサが出てる事も分かってたけど、今の本命は、一応アオリ烏賊。 だから、絶好調のポイントをスルーして、ランガンせずに伊豆に入った。 余談ですが、自分のブログを参考に、ベイトや釣果を参考にしている方が最近増えているみたいですが、他県アングラーがアクセスし易いエリアなので、記事にしてる内容は、以前と違いボカシながら書いてます。 「地元アングラーが優先」 と私個人は考えていますので、ご容赦を。

チャンスはあったのだよ…

キロオーバーが3杯見えてて、ペアリング中か産卵中にもう1杯のオスの邪魔が入ってた様で、

餌木を完全スルー(笑)

アオリ烏賊にとっては、オレのキャストした餌木は、

空気読めなかった痛い子だったらしい(笑)

因みにアジの泳がせしてた釣師の活アジもスルーされてた(爆)

嗚呼、忘れてたけど、シーバスも釣ってた。 なぜか釣った場所が 千葉県外房河口域のイナパターン という訳分からん状態です。 尚、釣行目的の遠征をしたわけではありません。

それでは本題の、皆さんがお馴染みのFGノットです。

有名なノットなので、もし分からん読者の方は、

大変お手数ですが、

ググれ!!!(爆)

親切丁寧に解説下さっているサイトや動画が多数御座いますので、初見の場合、そちらで情報収集するのをお勧めします。

ログが長編になると思いますので、①FG基礎のおさらい ②FGの問題点 ③改善したノット方法 ④マルチリグへ対応方法 の4編に分けて進めたいと思います。

恐らく今回お話する方法で、ラインの強度限界値付近までパフォーマンスを引き出せます。

※使い易いとは言ってない。 ココ重要(爆)

ライン強度が限界付近まで引き出せるって事は、もうワンランク細いラインも選択肢に入ってくる。 あくまでもストラクチャーで根ズレしないポイントが前提になるけど、もし、ワンランク細いラインが使用出来たなら、飛距離が稼げる。 つまり、サーチエリアが拡大するので、出会える機会が増えるかも???

①FGノット基礎おさらい

※FGノット方法

http://www.seaguar.ne.jp/knot/lines/line_3.html

「シーバスのライン(PEライン)とリーダーを結ぶノットとして最もポピュラーなノット。強さには定評がある。ハーフヒッチ部分をしっかり締め込むのがキモ。」 …とある。

ラインメーカーが掲載している内容なので、信憑性は、それなりにありそうだ。 ラインメーカーなら、ノットの引っ張り強度位は、調査してから掲載してるんだろうし。

確かにFGでシステムから切れたなんて経験が少ない。 切れたとしても、釣行中にラインに傷が入ったか、編み込みでラインに傷が入ったか、根掛かりしたルアー回収中の過負荷でのスッポ抜けで、ファイト中にシステムブレイクの記憶が無い。

まあ、デカイ魚釣った事無いからと言われれば、それまでなんだけど(笑) 大概が人為的なミスだと思う。

②FGの問題点

FGで耳にするのが、「編みこみ7回 ハーフヒッチ14回」 って聞くけど、自分は最後のハーフヒッチ14回を

PEで行うのが好きになれない。

明るい時間帯で釣行する事って少ないし、風が吹いてたらPEの端線が風に吹かれて、一度ラインから手を離すと最悪。 風で吹かれたPEの端線を追いかける事になる。 経験者ならご理解頂けるよね?(笑) 出来れば暗闇の中でも手軽に終わらせたい。

ここからが重要なんだけど、

ハーフヒッチをPEの端線で行うって事は、PEとPEが擦れるって事なんだけど、どうやらFGシステムブレイクするのは、システムの直上なんだよね。

過去、試しにFGノットの20cm上にマジック印つけて何回か釣行したんだけど、切れる箇所が印より下がほとんどだった。 原因はノットを組む際にPEが摩擦で磨耗しているんだと思う。

摩擦での消耗を防ぐのは、PE同士をなるべく触れさせないように、ハーフヒッチを最後に作ったノットに、狙い澄ませて寄せて、擦らないように締め込めば出来なくも無いけど、それでも必ず擦れる部分が出てくる。

しっかり締め込もうと意識すればする程、ハーフヒッチをメインラインに滑らせながら、締め込んでしまう。 これ実は、ラインには最悪な状態。 闇でノットを組めて一人前とか言う人居るけど、個人的にはラインを傷めているか、強度のあるノットは、組めていないと思う。

皆さん実際のところ、どの様に対処しているんだろうか?

FGの利点って多いと思うけど、自分が気になる問題点をまとめると以下になる。

・ ノットを組む際、PE同士が擦れて強度が落ちる。

・ 暗闇や風が強いと現場では組みにくい。

まあ、ガイド抜け悪いとかあるけど、他のノットも良くないので、気にならないレベルだと思う。

③FGの改善点

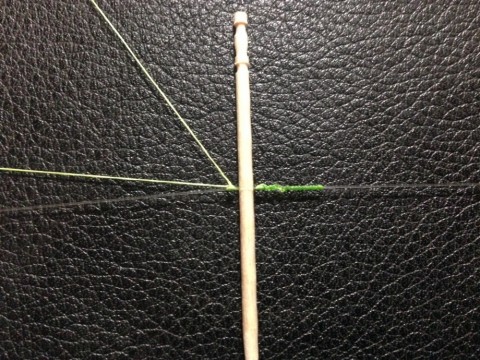

※編みこみ終了。 ココまでは従来と同じ工程です。

要するに最後のハーフヒッチとか、エンドノットが問題なわけで、PEとPEが擦れて磨耗しなければ良いと思う。

結論から言ってしまうと、最後のハーフヒッチとエンドノットをショックリーダーで行えば、PEと摩擦係数の低い異素材の組み合わせになるので、摩擦による毛羽立ちが明らかに減らせる。

※写真はメインラインがPE、ショックリーダーはフロロ。 左の緑ラインがPEの本線と端線。 この二本を軸として、左上に伸びたショックの端線でハーフヒッチを行っていく。

端線のフロロやナイロンでハーフヒッチを行うので、PEで行うよりは、比重があるので風がある日は扱い易い。

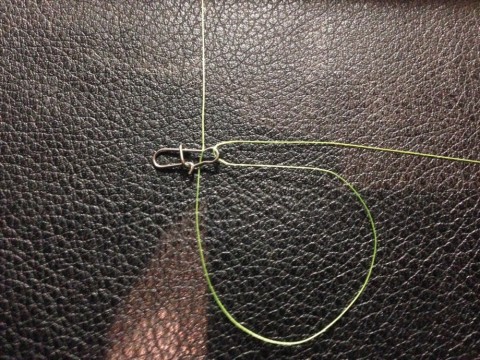

※ショック端線で、ハーフヒッチを行った工程。 最後にエンドノットをするけど、最近はこのまま使用する事が多い。 ターゲットが大型の場合、エンドノットはした方が良いとは思うけど、4~6㎏なら十分だと思う。

これって良く考えたら…

ただの 「SFノット」 じゃねえのか???(笑)

※参考までにSFノット

http://www.seaguar.ne.jp/knot/lines/line_4.html

このログを書きながら色々調べたら、SFに近かった(爆)

メリットとしては、ハーフヒッチの回数を増すことに拠って、対象魚のウエイトに対する抜け防止対策が出来る。 当たり前だが、ライン強度以上にはならない。

もちろんデメリットもある。

差が分かり難いレベルではあるが、システムが若干太く硬くなる。 ガイド内にシステムを入れてキャストしてるアングラーや飛距離を気にされる方には、やや不向きかもしれない。 但し、PEでのハーフヒッチ14回だったシステムの長さを7回のハーフヒッチで、強度が保てるので、システム自体の長さは短くなる。 恐らく5回でも行けそうな感じだが、まだ試してないので、今後ログネタにするかもしれない。

※ガイド内にシステムを入れてキャストする方は、最後のハーフヒッチだけPE同士でノットを仕上げて下さい。 そうする事によってガイドの抜けが良くなります。 また、過去ログでも少し触れたが、ショックリーダーでハーフヒッチを仕上げた場合、ショックリーダーの端線は下向きになっていますので、ノットの端線が浮遊物を拾うことを減らせます。

気になるのが、ノットの強度だと思うけど、過去色々なサイズの魚種とファイトしてきたが、問題無いようです。

参考までに過去ログ【39尾目】【41尾目】【53尾目】【70尾目】他

血まみれのヒラメってあまり見た事ないでしょう? 持ち帰るために絞めたんじゃなく、ファイトでエラ周りの血管切れて、血まみれになってる。 しかも、ランディング直後は、外傷はなかったんだけど、しばらくして、血を噴出すという…。 それだけ負荷の掛かる激流ポイントから抜いても大丈夫なノットって言いたい訳だが参考になるかな?

一応FG改の内容をまとめると以下になります。

・編みこみ7回

・メインラインとメインライン端線をショックリーダー端線でハーフヒッチ7回

・ショックリーダーの端線でエンドノット

・ガイド内にノットを収めてキャストする場合、メインライン端線でハーフヒッチで、ショック端線を上に向かせる。

まあ、こんなところか。

④マルチリグへの対応方法

FGで気になるのが端線が勿体無い(笑)

そんなこと気にしてるのは、貧乏人のオレだけか?(爆)

自分は総魚種を狙うスタイルなので、状況に合わせて色々なリグを使いたい。 でも、リグを変更する度に、システムを組み直すのも面倒。 特にライトタックルでアジメバするアングラーなら、同意してくれるはず。 大概は、キャロ、スプリット、フロート、JH単体の専用ロッドを複数現場に持ち込んで対処しているはず。

システム組み直して、無駄なラインと時間を消費するのは嫌い(爆)

誰が根っからの貧乏人じゃあ?

この端線使って何か出来ないものか、ここ2年ノットを組む度考えてきた。

オレも相当暇人やね?

FG改のシステムを組んだ後に楊枝をメインラインとショックリーダーの間に挟みノットを組みます。

で…また、ハーフヒッチでノットを組む。

楊枝を抜くと、こんな感じ。

輪上に見えますが、ノットが無い箇所が出来るだけで、使えば真っ直ぐなシステム部分になります。

若干システムが太くなるって述べたけど、ウキ留め用の管ゴムもシステム組んだ後に入ります。

※PE1号にフロロの3号使用。

※Arukazik Japan のフリーシンカー装着した場合。 その他、同社シャローフリークにフロートが通るループノットを作成した10cm位のラインを取り付けたもの準備しておくと、グラム変更なんかも超簡単で、ラインを切ることも、システムを組み直す必要もありません。

フロートリグやスプリットシンカーが取り付けられます。

先ほどのノットの輪状の空間には、シンカーや、フロート、枝針を取り付けられます。

他に輪状に枝針を取り付けて、下をシンカーにすれば、ダウンショットになります。 下のシンカーの代わりにメタルジグとかもいけます。 ダウンショットやFシステムがメインならば、メインやショック端線を長めにとって切らずに利用もありかと思います。

アジやメバルなんかは、細いラインを使用するけど、このノット方法だとシステム組み直す時間や回数が減るから実釣に専念出来ますよ。

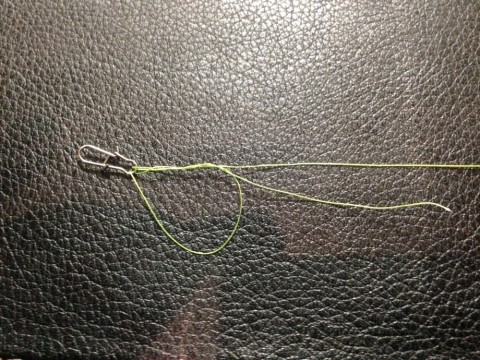

最後に最近気付いたんですが、スナップへのノットなんですが、

※写真は見やすいようにPEライン使用してます。 ご勘弁を。

スナップやリングに2回通した後に完全結びで締め上げる。 以前は、シングルでした。 直近に拾ったルアー、餌木、メタルジグのノットを見ると、大概、直に結んでいて、全部シングルだった。 完全結び後、丁寧にハーフヒッチで処理してるんだけど、ノットの直上から切れてるのが多いので、間違いなく摩擦熱で強度を失っているパターン。

湿らせながら締め込むと摩擦熱のダメージが少ないです。 恐らく、スナップに触れているノット部分の強度が、ショックリーダーの2倍近くの強度が出せます。

※誤解を招きそうなので、念を押しますが、ノット全体の強度が2倍に上がるわけではないです。

ルアーが根掛かった際の回収率が、極端に上がった気がする。 ちょっとした20秒位の手間で、1000円以上のルアーが回収出来るなら、環境にも自分の財布にも優しい。

おしまい。

追伸:

エギングロッドのインプレは、次回という事で。 ログアップされなかったら察して下さい。 …てか、察しろ(笑)

- 2017年6月23日

- コメント(1)

コメントを見る

オニギリさんのあわせて読みたい関連釣りログ

fimoニュース

登録ライター

- 不思議な出来事

- 8 時間前

- ichi-goさん

- 無くすものなど何もない

- 9 日前

- はしおさん

- 鹿島灘イワシ祭り

- 12 日前

- BlueTrainさん

- 『落ちパクは、リアクションバ…

- 17 日前

- hikaruさん

- アオリーQ NEO 3.0号

- 20 日前

- 濵田就也さん

本日のGoodGame

シーバス

-

- 一瞬の時合いを捉え⋯た!?

- SAGE愛好会

-

- 今夜は釣れた

- サカバンパスピス

最新のコメント