プロフィール

こっしー

徳島県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:49

- 昨日のアクセス:52

- 総アクセス数:297342

QRコード

▼ ドラグ設定から考えるタックルセッティング

前回のブログで「ドラグ負荷を変えながらロッドの曲がりをチェック」してみましたが、ワールドシャウラ2953R-3を例に挙げると、ウェーディングした状態で扱えるのは、私の場合せいぜいドラグ3.0Kgぐらいだと思います。

グリップエンドを体に当てて、両手でリフトすれば5.0Kgでも行けましたが、実際の釣行時にはそのようなロッドポジションに構えることができない場合も多々あると思います。

また、検証の結果グリップエンドを脇に挟んだ状態で両手を使って頑張ってリフトしてもドラグ4.0Kgは相当きつかったので、このロッドポジションであれば私の場合手加減せずにファイトができるとゆうことになります。

シーバスに限らず、自身が体験したことのないトルクやスピードの魚と対峙したときに、ロッドやその他タックルの為に加減をしながらファイトしないといけないというのは、ファイトに集中できません。

自分が止められる力で、ある程度の時間耐えられる負荷が分かれば、それでも止められない魚が掛かったのならそれは、現時点で自身の体力ではどうしようもないということになります。

もちろん、走らせられる場合や余裕がある場合に常に全力で止める必要はないでしょうが、大抵大きい魚は行ってほしくない方向に行きますので、頑張って止めないといけない瞬間があるものです。

それでも止まらない場合の対処は、タックルではなくアングラーの経験が生かされる部分だとおもいます。

さて、実際にリールの手元でドラグ3.0Kgを設定した場合、リーダー付近では約3.5Kg程度の負荷が掛かっていました。

必要なライン強度は、3.5Kgの三倍程度である10.5Kg(約10Kg)は欲しい所。

・PEラインは瞬間的な衝撃に対して弱い部分があること。

・速い速度でドラグが引き出された場合に設定以上の負荷がかかること。

・キャスト又はファイトを繰り返すことによるラインのダメージ。

などの理由から、ドラグ値に対して余裕を持ったライン強度が必要です。

では実際にライン強度を目標10Kgとし、どうすれば達成できるのか検証してみました。

試しに前回ドラグの検証で使ったPE1.5号で挑戦してみます。

PE1.5号(30LB)のパッケージ表示のラインで、PE単体で引っ張ってみると9Kgで切れました。(PE単体のため、誤差あり)

これは別に30LBが嘘だと言っているわけではなく、ある程度使用した状態のラインはいつまでも新品の強度を維持できるわけではないということです。

ちなみに私が普段使用しているキングノットで結束してみると、

6Kgでビミニツイストの始まりからブレイクしました。リーダー側で測定しているので、ある程度正確な値です。

もう一度、今度はツイストの回数を増やしてみましょう。

今度は4Kgで同じ場所から切れました。

悔しいので再チャレンジ。

何度やっても最高で7.0Kgぐらいですね。しかも毎回ビミニツイストの始まりから切れます。

それに回数やってみると、結構強度にバラつきがあってこれだと信用できませんね。

このバラつき、もしかしてラインが相当傷んでいるからかもと、自分のノットの下手さを棚に上げ、新しいラインを用意。

まずはPEのみで強度をチェック。

10.5Kgぐらいですね。

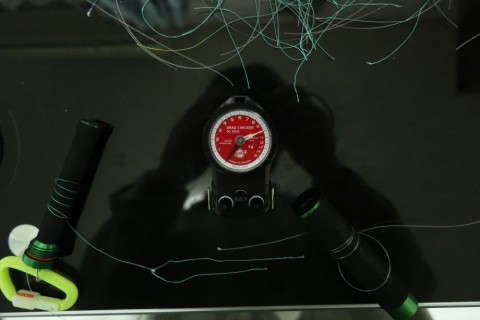

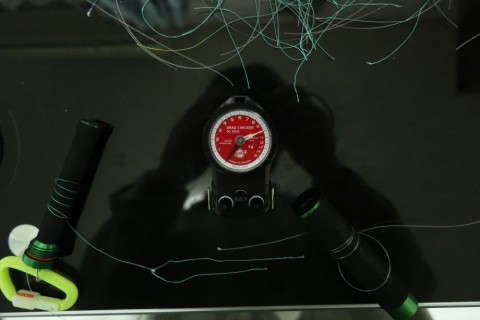

ちなみに、このドラグチェッカーは基準ラインというものがあり、このモデルだと8号が誤差なく測定できるようになっているので、ラインの太さによって誤差が生じてしまいます。

本来はもっと高い値に補正しないといけないのですが、PE同士の相対関係で新しいラインの方が強い、使用していると弱くなってくるくらいに思ってください。

なので、新品なのに強度が弱すぎるっていうわけではないんです。

ただし、ノットの強度はリーダー側(8号)で測定しているので、ほぼ正確と思います。

そして、新しいPEでやっても結果は変わらず。

ハイ、わたしのノットが下手なんです。

ここからは、PEを2号に変えてひたすら練習。

あかん、全く強度が上がらんし安定しない。

なんせビミニツイストの強度が安定しない。

試しにFGノットで計測すると、一発で10Kg達成。

しかし強度が欲しいだけなら、以前使っていたPRノットやFGノットでもいいんですが、それ以外の目的の為却下。

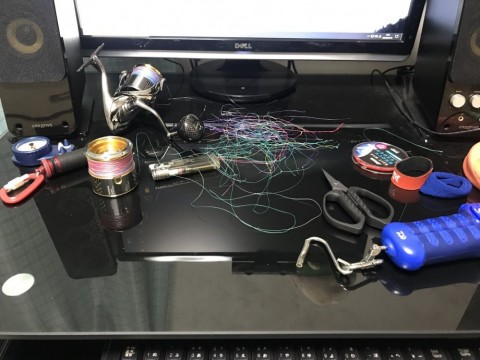

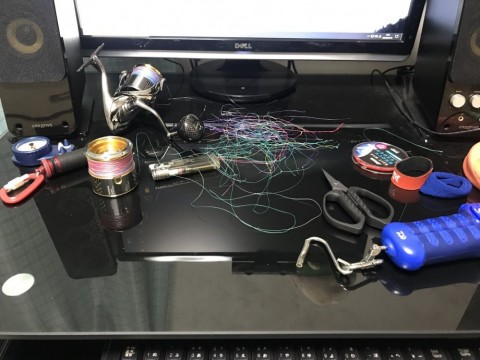

そうこうしながら、数日間ひたすらいろんなノットを試してみました。

PEライン50m以上使ってしまった。

で、なんとか安定して10Kg強度を達成できるノットにたどり着きました。

何度やってもダブルラインの根本は無事。

逆締めビミニツイストに柏木ノットという結束方法を用いています。

どうしてもダブルラインでノットを組みたいという、こだわりのある方はお試しあれ。

やり方はYouTubeで紹介されていたのを見ながらやっただけなので、割愛させていただきます。

今回いろいろやってみて、ノットってそれぞれやりやすい・やりにくいっていうのがあると思います。

ここ半年以上キングノットばっかりやってましたが、今回の柏木ノットの方が私は早く強く安定して結束できるようです。

ネットにこのノットが強いって書いてるから、〇〇さんがこれが最強って言ってたから、という理由でやってみるのはいいですが、実際その人にあっているかどうかはわかりません。

また必要なのは強度だけではありません。ラインシステムは人それぞれ太さも素材も違うでしょうから、使いやすいノットを探してみるのも面白いかもしれません。

私の個人的なノットに対して求めるところは、

・ガイド抜けの良さ

・ツールを使用しなくても簡単に結束できる

・その二つを満たしたうえで、自分の求める強度が出せること

といった感じです。

FGノットのようにPEを編み込み作るノットは、リーダーに結びコブができませんし、ノットの全長も小さめ。

一方ダブルラインを用いたシステムでは、リーダーに結びコブができてしまい、おまけにノットの全長はダブルライン部も含めて10cm以上あります。

イメージではどう考えても、FGノットの方がガイド抜け良さそうですよね。

私もそう思っていましたが、実際は違っていました。

しかしこればっかりは、やってみないと分からないと思いますので、興味のある方はお試しください。

特に、リーダーをガイドに巻き込んでキャストすることがある方にはおすすめだと思います。

抜けがいいということは、トラブルになりにくい、絡みにくいということですね。

なので、結び目をガイドの外に出して、ペンデュラムキャストをする方にはあまり関係ないですね。

あと、ツールに関してはノットを組む時に道具が必要だったり、ラインにテンションをかけておかないと組めなかったりというのは、私は嫌なんです。

家でも、車内でも、釣り場でも、どこでも同じように組めること。

システムツールにラインをセットしている間に、ダブルライン作れちゃいますからね。

それでも絶対的な結束強度に関していえば、FGノットやPRノットにはかないませんので、何に重点を置くかです。

私の場合は不足する強度をライン号数を上げることで補っていますが、そうできない・したくない場合はより強い結び方で結束する必要がありますね。

リーダーが組めたら今度は、スナップ等の接続金具への結束ですね。

私の場合、PE2号(35LB)にナイロン8号(30LB)を接続しているので、30LBのナイロンリーダーをスナップにダブルクリンチノット(簡易版)で結束しました。

ダブルクリンチノットの村田基さんが紹介している、一番最後の手順を飛ばす方法ですね。

通常のダブルクリンチノットは、余り糸がリーダー側に向くのですが、この簡易版だとスナップ側に端部がくる形になります。

接続するスナップはウォーターランドのスーパースナップ#3

では早速強度測定に入ります。

測定不能でした。

15Kgのドラグチェッカーでは針が振り切ってしまい、それでもまだ破断しません。

こちらは強度、結びやすさ共、言うことなしですね。

同時にスナップの強度も15Kg以上あり、#3であれば問題なし。

ほとんど使わないのですが、#2の強度も測定してみます。

同時に、私が使用するルアーの一番小さい番手のスプリットリングの強度も測定。

写真左にあるのは、デジタルスケールです。

#2スナップ:18Kgで変形

#3スナップ:22Kgで変形

#4スナップ:25Kgのデジタルスケールで測定不能

#3スプリットリング:22Kgで変形(シングル部で測定)

#4スプリットリング:25Kgのデジタルスケールで測定不能

となりました。

測定していて思ったのは、ねじれの力が加わると変形するのが速くなってしまうこと。

だからスナップはダメなんだよと思った方、こちらをご覧ください。

左から#2スナップー#3スプリットリングー#3スナップで、繋いで、プライヤーで引っ張りながら少しねじりを加えます。

#2スナップは変形。

#3スプリットリングも写真ではわかりにくいですが、変形しています。

#3スナップは異常なし。

実験方法によっても変わるかもしれませんが、同じ22Kgで変形していた#3スプリットリングは変形していますが、#3スナップは平気でした。

ねじれに対して、必ずしもスナップが劣勢というわけではないようです。

ちなみに、ウォーターランドのスーパースナップ、カタログではスナップのサイズ別ルアーウエイトが表示されてあります。

#2:7~30g

#3:15~140g

#4:30~300g

見た目は細くて、すぐに開きそうな形してますが、結構丈夫なんですよ。

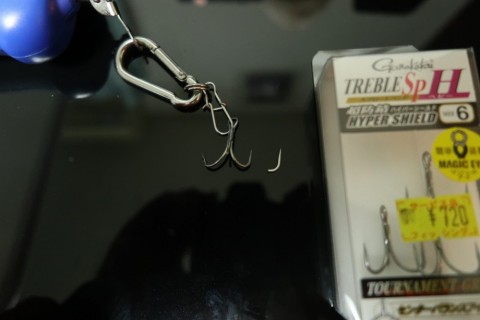

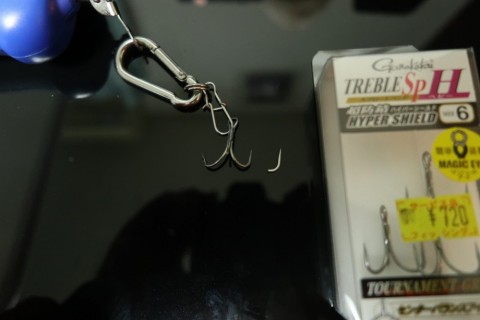

PE・リーダー・スナップ・スプリットリングとくれば、最後はフックですね。

私は、がまかつのトレブルフックSP-MHを使用していましたので、がまかつのトレブルフックで話をします。

各社フックメーカーがあり、それぞれ好みがあるでしょう。

有名なのはオーナーばりのSTシリーズ(ST-X)とがまかつのSP・RBの各シリーズの違いで、オーナーは粘りがあってがまかつは硬いといいますね。

フックの強度測定方法はいろいろ考えたのですが、この二種類の引っ張り試験でやってみました。

1、プライヤーのスリット部でフックの返しよりも深く刺さったことを想定し、デジタルスケールとプライヤーを引っ張り自然に止まった位置から手に変形を感じるところまでの力を加える。

2、フックが深く刺さらなかった場合を想定し、返しの手前でプライヤーのスリット部を通し、返しの直前の位置から①と同様に変形を手で感じるところまで力を加える。

測定するフックは、がまかつSP-MHの#4。

このフックを選んだ理由は、実際の釣行で大きな魚をランディングした後によく曲がっていることが実体験としてあるからです。

1:約10~11Kgで折損

2:約4~4.5Kgで曲がり外れる

両方とも折る気で引っ張っているのですが、浅くかかった場合折れる前に変形により掛かりが浅くなりプライヤーから外れてしまいます。

深くフッキングできれば、そうそう変形又は折れるなんてことはなさそうですが、浅い場合は要注意ですね。

フックに一番力がかかるタイミングって、私はフッキングをするときだと思っています。

魚がバイトして、ロッドに重みが乗ったときって柔らかい場所であればフックの刺さりの性能だけでもオートマチックにフッキングできると思います。

しかし少し硬い、もしくは分厚い場所にフックの先端が引っかかっているだけの場合はどうでしょう。

そのフックポジションって「2」の検証状態に近いのではないでしょうか。

この状態で、叩き込むように鋭くフッキングした場合瞬間的に4Kg以上の負荷がフックに掛かっているのかもしれません。

私が意図的に強く鋭くフッキングすると、手元で3Kgのドラグだと瞬間的に少し出ます。

ということで、今度は同じくがまかつのSP-Hの#4で同じように検証してみます。

1、約22Kgで変形

2、約7Kgで変形しプライヤーから外れる

おーさすがにHクラスになると、これはめったなことでは折損はないようですね。

1、の実験では25Kgかけても折れなかったので、変形する値としています。

7Kgまで耐えられるのであれば、たとえ掛かりが浅い状態でフルパワーでフッキングしても平気そうです。

がまかつのトレブルフックはMHからHになると2ランク線径が上がります。

#4のHは、MHでは#2の線径と同じ太さですね。詳しくはがまかつのカタログに掲載されていますので、気になる方はチェックしてみてください。

では#6のSP-Hは#4のSP-MHと同じ線径になるので、強度も同様なのでしょうか。

チェックしてみました。

写真は2、の実験の浅い掛かりのときです。

破断、もしくは変形のタイミングは約6~6.5Kgでした。

同じ線径であっても、特に浅く刺さった場合では支点と力点の距離が#6の方が小さいので、曲げの応力が小さくなります。

この強度であれば、#6でも安心して使えそうです。

SP-Hのフックラインナップは#6~となっているので、それ以下のフックはSP-MHを使用する必要があります。

今の所、私が使用しているルアーで#6より小さなフックを使用しているのは、BlueBlueのシャルダル16だけなので、SP-H一択でいいかと思います。

また#1よりもおおきなサイズはカタログにはラインナップがありましたが、店頭には並んでいませんでした。

しかし、SP-Hの#1/0~はSP-XHクラスと同じ線径になってきます。

それは明らかにオーバースペックですし、ワールドシャウラの3番パワーでは役不足だと思います。

そこで、#1/0~のフックサイズに関しては、現状SP-MHを使用しています。

フックを太くすると、気になるのは重量と刺さりが悪くなるんじゃないかという点ですね。

重量に関しては、実際にルアーに付けてチェックしていくしかないですね。

私が使っているルアーはほぼ、同サイズのSP-Hで問題なかったです。

フローティングミノーで一つだけ、浮力が弱めのものがありそのルアーは純正でST46#2が付いていましたが、SP-Hの#2だと汽水でサスペンドしていたので、#3にして様子を見いています。

刺さりに関しては、たしかに太くなっている分貫通力が低下しそうですが、このブログの始めのほうに書きましたが、タックルの中で弱い部分を気にしながらファイトすることを私は嫌います。

であれば、以前よりも気持ち強めにフッキングをすることを心掛ける方が私はいいです。

実際少ない統計ですが、年末にSP-Hを導入してから掛けたサカナは一度もバラしていませんので、その心掛けは案外いい方向に向かっているのかもしれませんね。

細めのフックでしっかり貫通させてというのも、有効だと思いますし、私もショアジギングなんかで使うアシストフックは細めを使います。

タックルのバランスであったり、アンバランスであってもそれぞれ目的があったりと、千差万別タックルセッティングに思いがあると思います。

タックルセッティングをする際に、もしなんとなく選んでいる方がいらっしゃいましたら、何か一つ目的をもってセッティングしてみてはいかがでしょうか。

今回は私なりの、「ドラグ設定から考えるタックルセッティング」を前回のブログと合わせて2部構成でご紹介してみました。

グリップエンドを体に当てて、両手でリフトすれば5.0Kgでも行けましたが、実際の釣行時にはそのようなロッドポジションに構えることができない場合も多々あると思います。

また、検証の結果グリップエンドを脇に挟んだ状態で両手を使って頑張ってリフトしてもドラグ4.0Kgは相当きつかったので、このロッドポジションであれば私の場合手加減せずにファイトができるとゆうことになります。

シーバスに限らず、自身が体験したことのないトルクやスピードの魚と対峙したときに、ロッドやその他タックルの為に加減をしながらファイトしないといけないというのは、ファイトに集中できません。

自分が止められる力で、ある程度の時間耐えられる負荷が分かれば、それでも止められない魚が掛かったのならそれは、現時点で自身の体力ではどうしようもないということになります。

もちろん、走らせられる場合や余裕がある場合に常に全力で止める必要はないでしょうが、大抵大きい魚は行ってほしくない方向に行きますので、頑張って止めないといけない瞬間があるものです。

それでも止まらない場合の対処は、タックルではなくアングラーの経験が生かされる部分だとおもいます。

さて、実際にリールの手元でドラグ3.0Kgを設定した場合、リーダー付近では約3.5Kg程度の負荷が掛かっていました。

必要なライン強度は、3.5Kgの三倍程度である10.5Kg(約10Kg)は欲しい所。

・PEラインは瞬間的な衝撃に対して弱い部分があること。

・速い速度でドラグが引き出された場合に設定以上の負荷がかかること。

・キャスト又はファイトを繰り返すことによるラインのダメージ。

などの理由から、ドラグ値に対して余裕を持ったライン強度が必要です。

では実際にライン強度を目標10Kgとし、どうすれば達成できるのか検証してみました。

試しに前回ドラグの検証で使ったPE1.5号で挑戦してみます。

PE1.5号(30LB)のパッケージ表示のラインで、PE単体で引っ張ってみると9Kgで切れました。(PE単体のため、誤差あり)

これは別に30LBが嘘だと言っているわけではなく、ある程度使用した状態のラインはいつまでも新品の強度を維持できるわけではないということです。

ちなみに私が普段使用しているキングノットで結束してみると、

6Kgでビミニツイストの始まりからブレイクしました。リーダー側で測定しているので、ある程度正確な値です。

もう一度、今度はツイストの回数を増やしてみましょう。

今度は4Kgで同じ場所から切れました。

悔しいので再チャレンジ。

何度やっても最高で7.0Kgぐらいですね。しかも毎回ビミニツイストの始まりから切れます。

それに回数やってみると、結構強度にバラつきがあってこれだと信用できませんね。

このバラつき、もしかしてラインが相当傷んでいるからかもと、自分のノットの下手さを棚に上げ、新しいラインを用意。

まずはPEのみで強度をチェック。

10.5Kgぐらいですね。

ちなみに、このドラグチェッカーは基準ラインというものがあり、このモデルだと8号が誤差なく測定できるようになっているので、ラインの太さによって誤差が生じてしまいます。

本来はもっと高い値に補正しないといけないのですが、PE同士の相対関係で新しいラインの方が強い、使用していると弱くなってくるくらいに思ってください。

なので、新品なのに強度が弱すぎるっていうわけではないんです。

ただし、ノットの強度はリーダー側(8号)で測定しているので、ほぼ正確と思います。

そして、新しいPEでやっても結果は変わらず。

ハイ、わたしのノットが下手なんです。

ここからは、PEを2号に変えてひたすら練習。

あかん、全く強度が上がらんし安定しない。

なんせビミニツイストの強度が安定しない。

試しにFGノットで計測すると、一発で10Kg達成。

しかし強度が欲しいだけなら、以前使っていたPRノットやFGノットでもいいんですが、それ以外の目的の為却下。

そうこうしながら、数日間ひたすらいろんなノットを試してみました。

PEライン50m以上使ってしまった。

で、なんとか安定して10Kg強度を達成できるノットにたどり着きました。

何度やってもダブルラインの根本は無事。

逆締めビミニツイストに柏木ノットという結束方法を用いています。

どうしてもダブルラインでノットを組みたいという、こだわりのある方はお試しあれ。

やり方はYouTubeで紹介されていたのを見ながらやっただけなので、割愛させていただきます。

今回いろいろやってみて、ノットってそれぞれやりやすい・やりにくいっていうのがあると思います。

ここ半年以上キングノットばっかりやってましたが、今回の柏木ノットの方が私は早く強く安定して結束できるようです。

ネットにこのノットが強いって書いてるから、〇〇さんがこれが最強って言ってたから、という理由でやってみるのはいいですが、実際その人にあっているかどうかはわかりません。

また必要なのは強度だけではありません。ラインシステムは人それぞれ太さも素材も違うでしょうから、使いやすいノットを探してみるのも面白いかもしれません。

私の個人的なノットに対して求めるところは、

・ガイド抜けの良さ

・ツールを使用しなくても簡単に結束できる

・その二つを満たしたうえで、自分の求める強度が出せること

といった感じです。

FGノットのようにPEを編み込み作るノットは、リーダーに結びコブができませんし、ノットの全長も小さめ。

一方ダブルラインを用いたシステムでは、リーダーに結びコブができてしまい、おまけにノットの全長はダブルライン部も含めて10cm以上あります。

イメージではどう考えても、FGノットの方がガイド抜け良さそうですよね。

私もそう思っていましたが、実際は違っていました。

しかしこればっかりは、やってみないと分からないと思いますので、興味のある方はお試しください。

特に、リーダーをガイドに巻き込んでキャストすることがある方にはおすすめだと思います。

抜けがいいということは、トラブルになりにくい、絡みにくいということですね。

なので、結び目をガイドの外に出して、ペンデュラムキャストをする方にはあまり関係ないですね。

あと、ツールに関してはノットを組む時に道具が必要だったり、ラインにテンションをかけておかないと組めなかったりというのは、私は嫌なんです。

家でも、車内でも、釣り場でも、どこでも同じように組めること。

システムツールにラインをセットしている間に、ダブルライン作れちゃいますからね。

それでも絶対的な結束強度に関していえば、FGノットやPRノットにはかないませんので、何に重点を置くかです。

私の場合は不足する強度をライン号数を上げることで補っていますが、そうできない・したくない場合はより強い結び方で結束する必要がありますね。

リーダーが組めたら今度は、スナップ等の接続金具への結束ですね。

私の場合、PE2号(35LB)にナイロン8号(30LB)を接続しているので、30LBのナイロンリーダーをスナップにダブルクリンチノット(簡易版)で結束しました。

ダブルクリンチノットの村田基さんが紹介している、一番最後の手順を飛ばす方法ですね。

通常のダブルクリンチノットは、余り糸がリーダー側に向くのですが、この簡易版だとスナップ側に端部がくる形になります。

接続するスナップはウォーターランドのスーパースナップ#3

では早速強度測定に入ります。

測定不能でした。

15Kgのドラグチェッカーでは針が振り切ってしまい、それでもまだ破断しません。

こちらは強度、結びやすさ共、言うことなしですね。

同時にスナップの強度も15Kg以上あり、#3であれば問題なし。

ほとんど使わないのですが、#2の強度も測定してみます。

同時に、私が使用するルアーの一番小さい番手のスプリットリングの強度も測定。

写真左にあるのは、デジタルスケールです。

#2スナップ:18Kgで変形

#3スナップ:22Kgで変形

#4スナップ:25Kgのデジタルスケールで測定不能

#3スプリットリング:22Kgで変形(シングル部で測定)

#4スプリットリング:25Kgのデジタルスケールで測定不能

となりました。

測定していて思ったのは、ねじれの力が加わると変形するのが速くなってしまうこと。

だからスナップはダメなんだよと思った方、こちらをご覧ください。

左から#2スナップー#3スプリットリングー#3スナップで、繋いで、プライヤーで引っ張りながら少しねじりを加えます。

#2スナップは変形。

#3スプリットリングも写真ではわかりにくいですが、変形しています。

#3スナップは異常なし。

実験方法によっても変わるかもしれませんが、同じ22Kgで変形していた#3スプリットリングは変形していますが、#3スナップは平気でした。

ねじれに対して、必ずしもスナップが劣勢というわけではないようです。

ちなみに、ウォーターランドのスーパースナップ、カタログではスナップのサイズ別ルアーウエイトが表示されてあります。

#2:7~30g

#3:15~140g

#4:30~300g

見た目は細くて、すぐに開きそうな形してますが、結構丈夫なんですよ。

PE・リーダー・スナップ・スプリットリングとくれば、最後はフックですね。

私は、がまかつのトレブルフックSP-MHを使用していましたので、がまかつのトレブルフックで話をします。

各社フックメーカーがあり、それぞれ好みがあるでしょう。

有名なのはオーナーばりのSTシリーズ(ST-X)とがまかつのSP・RBの各シリーズの違いで、オーナーは粘りがあってがまかつは硬いといいますね。

フックの強度測定方法はいろいろ考えたのですが、この二種類の引っ張り試験でやってみました。

1、プライヤーのスリット部でフックの返しよりも深く刺さったことを想定し、デジタルスケールとプライヤーを引っ張り自然に止まった位置から手に変形を感じるところまでの力を加える。

2、フックが深く刺さらなかった場合を想定し、返しの手前でプライヤーのスリット部を通し、返しの直前の位置から①と同様に変形を手で感じるところまで力を加える。

測定するフックは、がまかつSP-MHの#4。

このフックを選んだ理由は、実際の釣行で大きな魚をランディングした後によく曲がっていることが実体験としてあるからです。

1:約10~11Kgで折損

2:約4~4.5Kgで曲がり外れる

両方とも折る気で引っ張っているのですが、浅くかかった場合折れる前に変形により掛かりが浅くなりプライヤーから外れてしまいます。

深くフッキングできれば、そうそう変形又は折れるなんてことはなさそうですが、浅い場合は要注意ですね。

フックに一番力がかかるタイミングって、私はフッキングをするときだと思っています。

魚がバイトして、ロッドに重みが乗ったときって柔らかい場所であればフックの刺さりの性能だけでもオートマチックにフッキングできると思います。

しかし少し硬い、もしくは分厚い場所にフックの先端が引っかかっているだけの場合はどうでしょう。

そのフックポジションって「2」の検証状態に近いのではないでしょうか。

この状態で、叩き込むように鋭くフッキングした場合瞬間的に4Kg以上の負荷がフックに掛かっているのかもしれません。

私が意図的に強く鋭くフッキングすると、手元で3Kgのドラグだと瞬間的に少し出ます。

ということで、今度は同じくがまかつのSP-Hの#4で同じように検証してみます。

1、約22Kgで変形

2、約7Kgで変形しプライヤーから外れる

おーさすがにHクラスになると、これはめったなことでは折損はないようですね。

1、の実験では25Kgかけても折れなかったので、変形する値としています。

7Kgまで耐えられるのであれば、たとえ掛かりが浅い状態でフルパワーでフッキングしても平気そうです。

がまかつのトレブルフックはMHからHになると2ランク線径が上がります。

#4のHは、MHでは#2の線径と同じ太さですね。詳しくはがまかつのカタログに掲載されていますので、気になる方はチェックしてみてください。

では#6のSP-Hは#4のSP-MHと同じ線径になるので、強度も同様なのでしょうか。

チェックしてみました。

写真は2、の実験の浅い掛かりのときです。

破断、もしくは変形のタイミングは約6~6.5Kgでした。

同じ線径であっても、特に浅く刺さった場合では支点と力点の距離が#6の方が小さいので、曲げの応力が小さくなります。

この強度であれば、#6でも安心して使えそうです。

SP-Hのフックラインナップは#6~となっているので、それ以下のフックはSP-MHを使用する必要があります。

今の所、私が使用しているルアーで#6より小さなフックを使用しているのは、BlueBlueのシャルダル16だけなので、SP-H一択でいいかと思います。

また#1よりもおおきなサイズはカタログにはラインナップがありましたが、店頭には並んでいませんでした。

しかし、SP-Hの#1/0~はSP-XHクラスと同じ線径になってきます。

それは明らかにオーバースペックですし、ワールドシャウラの3番パワーでは役不足だと思います。

そこで、#1/0~のフックサイズに関しては、現状SP-MHを使用しています。

フックを太くすると、気になるのは重量と刺さりが悪くなるんじゃないかという点ですね。

重量に関しては、実際にルアーに付けてチェックしていくしかないですね。

私が使っているルアーはほぼ、同サイズのSP-Hで問題なかったです。

フローティングミノーで一つだけ、浮力が弱めのものがありそのルアーは純正でST46#2が付いていましたが、SP-Hの#2だと汽水でサスペンドしていたので、#3にして様子を見いています。

刺さりに関しては、たしかに太くなっている分貫通力が低下しそうですが、このブログの始めのほうに書きましたが、タックルの中で弱い部分を気にしながらファイトすることを私は嫌います。

であれば、以前よりも気持ち強めにフッキングをすることを心掛ける方が私はいいです。

実際少ない統計ですが、年末にSP-Hを導入してから掛けたサカナは一度もバラしていませんので、その心掛けは案外いい方向に向かっているのかもしれませんね。

細めのフックでしっかり貫通させてというのも、有効だと思いますし、私もショアジギングなんかで使うアシストフックは細めを使います。

タックルのバランスであったり、アンバランスであってもそれぞれ目的があったりと、千差万別タックルセッティングに思いがあると思います。

タックルセッティングをする際に、もしなんとなく選んでいる方がいらっしゃいましたら、何か一つ目的をもってセッティングしてみてはいかがでしょうか。

今回は私なりの、「ドラグ設定から考えるタックルセッティング」を前回のブログと合わせて2部構成でご紹介してみました。

- 2020年5月8日

- コメント(0)

コメントを見る

こっしーさんのあわせて読みたい関連釣りログ

fimoニュース

登録ライター

- スミス:ディプシードゥMAX

- 1 日前

- ichi-goさん

- 新年初買

- 8 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 11 日前

- 濵田就也さん

- 野生の本能を刺激する

- 18 日前

- はしおさん

- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…

- 26 日前

- hikaruさん

最新のコメント